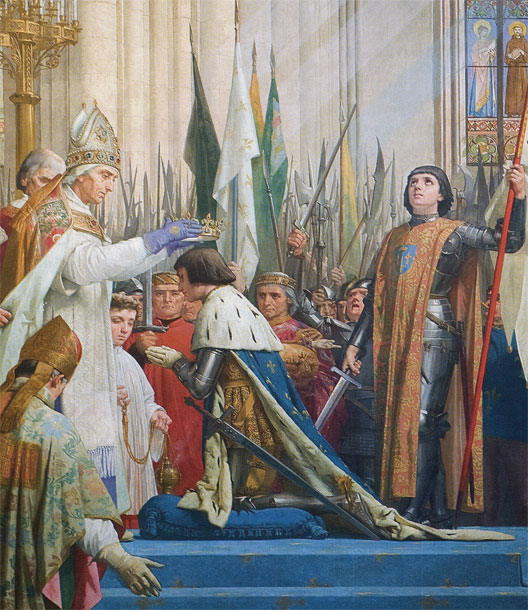

Pour comprendre la cérémonie du sacre du roi de France, Lieutenant du Christ.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Pour comprendre la cérémonie du sacre du roi de France, Lieutenant du Christ.

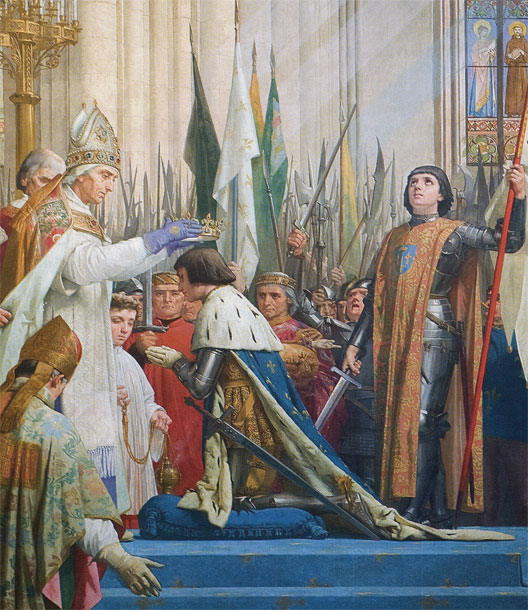

Armement de guerrier de l'Âge du Bronze danubien ou centre-européen, influencé de façon déterminante par la civilisation du Bronze nordique. Ces armes se retrouveront plus tard en Grèce et en Crète, ce qui prouve une migration de peuples selon l'axe Jutland / Panonnie / Grèce.

Il y a plusieurs décennies, presque un siècle déjà, que les Européens ont retiré de l'oubli les héros des temps vikings, leurs vieux dieux païens, leurs figures de dragons et autres forces sombres pour leur redonner vie. Le paganisme connaît un vrai revival. Mais avant que tout cela ne fût possible, il a fallu livré un rude combat pour la revalorisation intellectuelle des anciennes structures de la pensée indo-européenne et pour que soient redécouverts les principes sous-jacents des institutions de nos ancêtres lointains mais directs.

Une excellente petite vidéo pour tordre le cou à quelques préjugés modernes entretenus par l’école de la république.

Ceux qui nous lisent régulièrement savent combien nous battons en brèche la doxa officielle et idéologique qui nous impose une origine unique de l’homme moderne, dans un contexte évolutionniste, à partir d’un foyer exclusivement africain ayant émigré il y a environ 60 000 ans (les traditions ont la vie dure sur ce continent !) vers les autres parties du monde jusqu’à y remplacer les autres hominidés primitifs, cousins des grands singes et qui se seraient répandus sur la Terre par vagues successives (https://fr.wikipedia.org/wiki/Origine_africaine_de_l%27Homme_moderne). Pour nous, en effet, il est bien plus probable que Homo sapiens, notre plus proche ancêtre préhistorique, est apparu sur une longue période et en plusieurs lieux différents, à partir de nombreux prédécesseurs dont certains seulement étaient nés en Afrique.

(Armes impériales de la famille de Habsbourg)

Une idée folle m’a été soufflée à l’oreille il y a quelques jours. Et si l’Europe devenait un empire ? Mon sang de patriote n’a fait qu’un tour ! Comment ! L’Europe ! Un empire ! Mais ce serait la fin de la nation française ? Peut-être n’est-ce pas si sûr. Et peut-être cette folie est-elle pleine de bon sens.

L’Union européenne, actuellement, est une sorte de créature protéiforme. Elle est une construction supra-étatique ne respectant aucun principe du bon gouvernement, laissant des domaines stratégiques aux mains des Etats alors que leur gestion trans-nationale serait bien plus profitable au bien des peuples, s’occupant a contrario du calibrage des œufs de cailles dans les exploitations agricoles, ou de la température des bacs à glaces sur les étals des poissonniers.

[Ci-contre : la double hache, “signe du pouvoir impérial”, était le symbole du pouvoir gynécocratique en Crète comme chez les Lyciens, les Lydiens, les Amazones, les Étrusques, et même les Romains (Bachofen). On l’a découverte dans les tombes des femmes du paléolithique en Europe, creusées il y a 50 000 ans (Frédéric-Marie Bergounioux). Et elle est sculptée dans les pierres sacrées du Stonehenge pré-celtique en Angleterre ; cela témoigne de la relation étroite entre l’Europe du premier Âge de Pierre, les mystérieuses constructions de Stonehenge, et les adorateurs de la double hache du monde préhistorique égéen et anatolien (J.F.S. Stone)]

Le terme hache [ascia en italien] existe dans nos langues de manière quasi inchangée au cours des millénaires. Il correspond effectivement au terme latin ascia, qui dérive de la forme indo-européenne *aksi / *agwesi, que les linguistes ont reconstituée sur base de comparaisons entre le terme latin et le terme gothique aqiziz, le terme de vieil haut allemand ackus (en allemand moderne Axt, en anglais ax, “adze”) et le grec axi(on).

Episode de l’Histoire de France. Clotilde, princesse burgonde, devient reine des Francs.

Aujourd'hui, on trouvera moults dessins dans les manuels de préhistoire, où l'on voit un homme avec la roue qu'il vient d'inventer. Pourtant, la tradition affirme que c'est une femme qui a inventé la première roue. La roue symbolise en effet la Déesse qui gouverne le destin. C'est la roue de la galaxie, de la Voie Lactée, du Zodiaque. Le cercle qu'elle décrit indique les limites de l'univers s'étendant autour du yoni ou omphalos de la déesse (soit son nombril), son moyeu géo-centré. La roue est en même temps feu et eau, soleil et lune. La roue-étoile des Celtes, apanage de la Mère Arianrhod, ancêtre de Aryens, était une grande roue d'argent plongée dans la mer. Les héros chevauchaient cette roue pour se rendre en Emania, la terre des morts sur la lune. En Ethiopie, l'image de la déesse était placée au centre d'une roue de flammes, tout comme dans le culte indien de Kali. Les missionnaires chrétiens avaient reçu l'ordre de détruire ces idoles. C'est ce qui a suscité la légende du martyre de Sainte Catherine. Cette sainte n'a jamais existé. Son martyre sur la roue de feu est un avatar christianisé de la danse de Kali, déesse de la Roue Ardente. Kali effectue le Kathakali, la "danse du temps" sur le moyeu de l'univers.