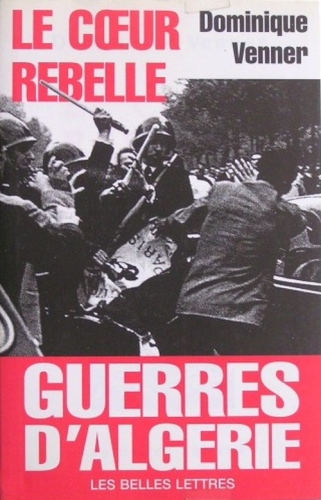

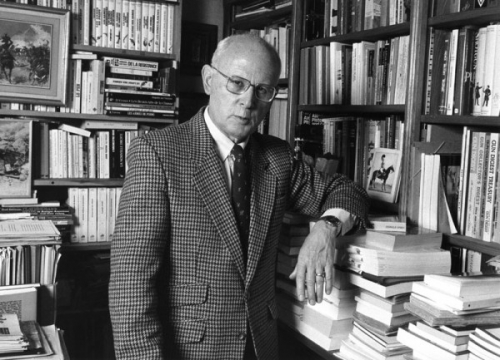

Dominique Venner, Le cœur rebelle, Belles Lettres, 1994. [rééd. G. de Roux, 2014]

Dominique Venner, Le cœur rebelle, Belles Lettres, 1994. [rééd. G. de Roux, 2014]

Par celui qui fut, entre autres, le fondateur d’Europe-Action et qui dirige actuellement l’excellente revue Enquête sur l’Histoire. Il s’agit des carnets d’un ancien activiste faisant preuve d’autant de courage que de lucidité : « Notre nationalisme, terme impropre encore une fois, était beaucoup plus qu’une doctrine de la nation ou de la préférence nationale. Il se voulait une vision du monde, une vision de l’homme européen moderne. Il se démarquait complètement du jacobinisme de l’État-nation. Il était ouvert sur l’Europe perçue comme une communauté de peuples. Il voulait s’enraciner dans les petites patries constitutives d’une "Europe aux cent drapeaux", pour reprendre l’expression de Yann Fouéré. Nous ne rêvions pas seulement d’une Europe de la jeunesse et des peuples, dont la préfiguration poétique était la chevalerie arthurienne. Nous imaginions cette Europe charpentée autour du noyau de l’ancien empire franc, un espace spirituel, politique et économique suffisamment assuré de soi pour ne rien craindre de l’extérieur ».

Lire la suite

Dominique Venner,

Dominique Venner,

D. Venner

D. Venner