culture et histoire - Page 578

-

Proche-Orient: une conquête romaine

-

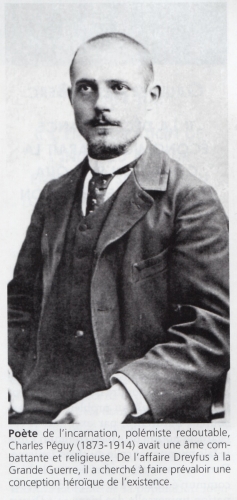

Charles Péguy, enfant de France 2/3

Ce ne sont-là qu'apparentes contradictions : Péguy ne juge pas tant la forme d'un régime que la France elle-même à l'aune de l'être mystique, fût-il républicain ou royaliste. L'interrogation fondamentale ? « Savoir ce que serait que le roi » : « le premier des barons, ou le premier des maîtres », « le chevalier mystique ou le rusé politique », « le roi de croisade et de chrétienté » ou l'exécuteur des Templiers, saint Louis ou Philippe le Bel, un roi de grâce et de courtoisie ou « un roi homme d'affaires et [...] de courtage », « un roi de justice » ou « un roi commerçant », « un roi de guerre » ou « un roi de tremblements »?

Ce ne sont-là qu'apparentes contradictions : Péguy ne juge pas tant la forme d'un régime que la France elle-même à l'aune de l'être mystique, fût-il républicain ou royaliste. L'interrogation fondamentale ? « Savoir ce que serait que le roi » : « le premier des barons, ou le premier des maîtres », « le chevalier mystique ou le rusé politique », « le roi de croisade et de chrétienté » ou l'exécuteur des Templiers, saint Louis ou Philippe le Bel, un roi de grâce et de courtoisie ou « un roi homme d'affaires et [...] de courtage », « un roi de justice » ou « un roi commerçant », « un roi de guerre » ou « un roi de tremblements »?« Quand un mot commence à devenir à la mode, écrit Péguy, c'est que la réalité qu'il désigne est bien malade. » Montherlant s'en souviendra, pour qui « où la chose manque, on y met le mot ». Rien d'étonnant, dès lors, à ce que les grandes orgues de la petite rhétorique politicienne bombardent de « République » et de « démocratie » ce qu'il reste du « peuple » français.

-

La Petite Histoire : Une brève histoire de la Légion Étrangère

Fondée en 1831 par Louis-Philippe pour les besoins de la conquête de l’Algérie, la Légion Étrangère est aujourd’hui réputée dans le monde entier. Spécificité française, celle-ci rassemble et unit des combattants de toute nationalité, venus trouver une famille et démarrer une nouvelle vie au service de la France. Ses différents faits d’armes ont fait toute sa gloire et sa réputation, du légendaire combat de Camerone au siège de Tuyên Quang en passant par Bir Hakeim ou encore Diên Biên Phu. Retour sur l’histoire tumultueuse d’une unité unique au monde qui donne tout son sens à l’expression « Français par le sang versé ».

https://www.tvlibertes.com/la-petite-histoire-une-breve-histoire-de-la-legion-etrangere

-

Passé-Présent n°287 : L’entrevue de Montoire, le face à face Hitler-Pétain

Pétain-Hitler : L’entrevue de Montoire

L’invité de Philippe Conrad, André Posokhow, décrypte la rencontre du 24/10/1940 entre le maréchal Philippe Pétain et le chancelier Adolf Hitler à Montoire-sur-le-Loir, dans le contexte de l’écrasante défaite militaire française que la politique de la IIIè République avait provoquée. La veille de cette entrevue, le dirigeant du Reich s’était vu refuser par le général Franco l’accès du territoire espagnol aux troupes allemandes, écartant ainsi une menace directe sur l’Afrique du nord. La réflexion sur les événements de cette période amène à réviser les idées reçues qui s’imposent encore de nos jours.

1er novembre 1755 : La terre tremble à Lisbonne

Troisième port européen, ville prospère au XVIIIème siècle, la capitale portugaise s’effondre le matin du jour des morts de l’an 1755. Des secousses sismiques d’une rare violence, suivis d’innombrables incendies et d’un raz-de-marée, détruisent 95% du territoire de la cité et causent la mort d’environ 60 000 lisboètes. Anne Sicard nous raconte en détail le déroulement de cette tragique journée.

https://www.tvlibertes.com/passe-present-n287-lentrevue-de-montoire-le-face-a-face-hitler-petain

-

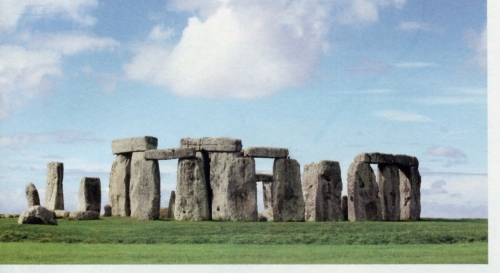

Toujours Stonehenge !

Un nouveau chapitre de l'histoire du célèbre site mégalithique de Stonehenge est en train de s'écrire. À moins de 3 km de là, dans une vallée faisant face à la rivière Avon, à Durrington Walls, les archéologues avaient déjà identifié une vaste structure préhistorique circulaire d'un diamètre de 500 mètres et d'une circonférence de 1,5 km, mais ils pensaient qu'il s'agissait seulement des restes d'un large talus ou d'un remblai. Le recours à des techniques de prospection géophysique de pointe, notamment un radar de pénétration du sol, vient de montrer que cette structure abrite en réalité quelque 90 grandes pierres couchées et enterrées sous un mètre de terre. Les plus grandes pierres mesurent jusqu'à 4,5 m de haut, l'ensemble étant disposé en forme de « C ». Les pierres manquantes pourraient avoir été utilisées pour construire Stonehenge, dont la première phase date d'environ 3000 ans av. notre ère, ce nouveau temple mégalithique remontant, lui, à 4500 ans av. notre ère. On ignore les raisons pour lesquelles il fut abandonné, mais sa construction avait probablement obéi aux mêmes considérations astronomiques que son successeur. Il reste maintenant à extraire les pierres du sol. Vincent Gaffney, de l'Université de Birmingham, et Wolfgang Neubauer, de l'Institut Ludwig Boltzmann de Vienne, qui dirigent le projet, estiment d'ores et déjà qu’il s'agit du « plus important monument mégalithique jamais découvert en Grande-Bretagne, et peut-être en Europe ».

Sources The Guardian, 7 septembre 2015.

-

14-18, L’OCCUPATION OUBLIÉE

Pendant la Grande Guerre, dix départements du nord et de l’est de la France et la quasi totalité de la Belgique ont vécu sous le joug de l’armée allemande. Au prix de terribles souffrances pour les civils.

Parler de l’Occupation, c’est évoquer les années 1940-1945, la croix gammée flottant sur nos rues. Qui se souvient que, de 1914 à 1918, le nord-est de la France et la Belgique avaient déjà subi l’occupation allemande ? Sans doute l’empire de Guillaume II n’était-il pas l’Etat totalitaire que fut le IIIe Reich, mais une certaine furia teutonica eut néanmoins l’occasion de s’exercer, alors, à l’égard d’innocentes victimes.

-

Le Vaudou, religion ou sorcellerie

-

L'Europe est née des migrations de l'âge du bronze

Un groupe de chercheurs dirigé par Morten Allentoft et Eske Willerslev, de l'Université de Copenhague, a cherché à identifier les mécanismes migratoires, socio-économiques et génétiques, qui ont favorisé l'émergence de l'homme moderne en Europe. Pour répondre à la question, ils ont étudié l'ADN de 170 humains de l'âge du bronze, qui commence en Europe il y a environ 5000 ans.

-

La première chute de l'Aigle

En janvier 1814 commençait la bataille de France, au cours de laquelle le génie militaire de Napoléon ne parvint pas à renverser le cours des événements.

« Qu’est-ce que le trône ? Quatre morceaux de bois dorés, revêtus d'un morceau de velours. Le trône est dans la nation, et l’on ne peut me séparer d'elle sans lui nuire car la nation a plus besoin de moi que je n’ai besoin d'elle. » Les rois de France eussent-ils souscrit à cette définition ? Sous l'Ancien régime, le trône se confondait avec le principe royal et non pas avec la personne du monarque. Le 1er janvier 1814, lorsque Napoléon lance ces mots aux députés du Corps législatif qu'il s'apprête à renvoyer dans leurs départements après qu'ils lui ont remis un rapport critiquant son pouvoir absolu et l'appelant à conclure la paix, l'empereur peut mesurer à quel point la légitimité lui fait défaut.

-

« Philippe de Villiers : Saint Louis est le mur porteur de la France »

Philippe de Villiers a récemment consacré une biographie au chevalier de Charrette ; il récidive avec Le Roman de saint Louis, aussi vivant et documenté que le précédent. Monde et Vie l'a rencontré.

Monde et Vie : Philippe de Villiers, pour quelles raisons avez-vous souhaité écrire une biographie de saint Louis ?

Philippe de Villiers. Je me suis intéressé à saint Louis, parce que la France va commémorer cette année le 800e anniversaire de sa naissance, le 25 avril 1214 - et je pressens que cette commémoration va passer à la trappe de l’historiquement correct. D'autre part, quand la maison s'écroule, on cherche à tâtons, dans l'obscurité, le mur porteur; et saint Louis est celui de notre pays. Il nous a laissé l'idée que nous nous faisons, aujourd'hui encore, de la légitimité, de la justice, de l'autorité, de la France.