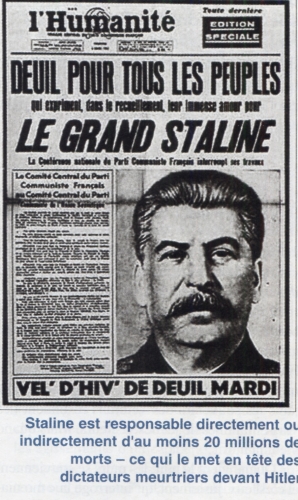

Comment la presse mondiale a-t-elle traité, de son vivant, l'image du despote soviétique ? C'est ce que permet de redécouvrir un ouvrage précieux, publié chez Acropole.

Comment la presse mondiale a-t-elle traité, de son vivant, l'image du despote soviétique ? C'est ce que permet de redécouvrir un ouvrage précieux, publié chez Acropole.

Très belle initiative des éditions Acropole qui viennent de publier Joseph Staline à la une. Qui se souvient que les totalitarismes ont joué un rôle majeur dans l'utilisation des images à fin de propagande ? Grâce à un travail précis dans les archives, les auteurs ont exhumé des fonds les unes de plus de cinquante journaux et magazines du monde entier de l'URSS aux États-Unis, en passant par la France, la Belgique, l'Italie, mais aussi le Mexique ou le Royaume-Uni. Mais aussi de multiples affiches, photos, etc. C'est dire la richesse de cet ouvrage permettant d'expliquer aux plus jeunes comment une information peut être traitée d'un pays à l'autre, comment elle peut être manipulée et interprétée.