culture et histoire - Page 708

-

Royalistes : Formation et militantisme : Bordeaux, Perpignan, Saint Etienne...

-

Les 12 Césars: Auguste et César

-

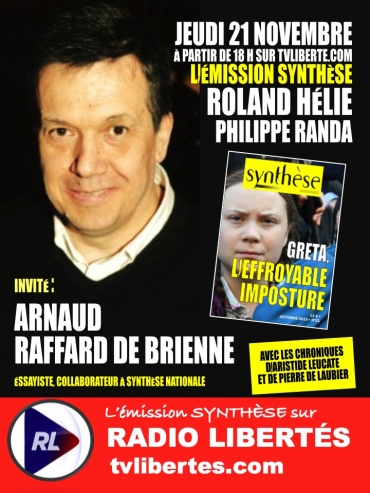

JEUDI 21 NOVEMBRE, SUR RADIO LIBERTÉS, ARNAUD RAFFARD DE BRIENNE NOUS PARLERA DE GRETA OU L'EFFROYABLE IMPOSTURE

LES PRÉCÉDENTES ÉMISSIONS CLIQUEZ ICI

N° DE SYNTHÈSE NATIONALE AVEC L'ARTICLE

D'ARNAUD RAFFARD DE BRIENNE CLIQUEZ LÀ

-

Royalistes : Formation et militantisme : Le Mans, Lyon, Nantes...

-

Le Mystère Russe - Anna Gichkina

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, divers, entretiens et videos 0 commentaire -

Grand Entretien de Pierre Yves Rougeyron partie 2 : multiculturalisme, Zemmour, Gave-Asselineau

-

Une cité gauloise « exceptionnelle » dans le sous-sol entre Angers et Saumur

Un village gaulois ? Plutôt « une agglomération, fondée au IIe siècle avant Jésus-Christ. Plusieurs milliers d’habitants y vivaient, peut-être davantage qu’aujourd’hui », précise Jean-Philippe Bouvet. Conservateur régional de l’archéologie à la Drac (Direction régionale des affaires culturelles), il conduit jeudi matin 14 novembre la toute première visite publique du chantier de fouilles entamé début décembre 2018 à Allonnes, en Maine-et-Loire. Interrompues en juin dernier, les investigations ont repris en septembre, compte tenu du « caractère exceptionnel » reconnu par l’État pour cette découverte.

-

IL FAUT SAUVER LE SOLDAT "PRÉSENT" !

Notre confrère et ami le quotidien Présent est menacé de disparaitre en raison de la décision prise, sous un prétexte plus que discutable, de lui retirer sa subvention annuelle. Présent, depuis 1981, est le seul quotidien durable qui s'engage dans le combat national, catholique et identitaire. Voilà pourquoi il faut le sauver. C'est donc bien volontiers que nous donnons la parole à son directeur, Francis Bergeron, qui nous explique la situation telle qu'elle est.

Notre confrère et ami le quotidien Présent est menacé de disparaitre en raison de la décision prise, sous un prétexte plus que discutable, de lui retirer sa subvention annuelle. Présent, depuis 1981, est le seul quotidien durable qui s'engage dans le combat national, catholique et identitaire. Voilà pourquoi il faut le sauver. C'est donc bien volontiers que nous donnons la parole à son directeur, Francis Bergeron, qui nous explique la situation telle qu'elle est.S.N.

Présent privé des aides aux quotidiens d’information politique et générale...

Une nouvelle offensive qui vise le seul quotidien de réinformation...

Elle pourrait être mortelle !

Le quotidien catholique et identitaire Présent, qui entre dans sa 39e année d’existence, et qui est vendu en kiosques, a appris, par un courriel envoyé du ministère de la culture le 29 octobre à 18h30, qu’il était privé, au titre de l’année 2019, de « l’aide aux quotidiens nationaux d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires ».

Au nom de quoi cette aide est-elle supprimée ? Est-ce que Présent ne serait plus un quotidien, mais serait subrepticement devenu un hebdomadaire ou un mensuel ? Est-ce que Présent ne traiterait plus d’informations politiques et générales, mais se consacrerait désormais au tiercé et aux mots croisés ? Est-ce que Présent croulerait actuellement sous les revenus publicitaires ?

Non, le Ministère de la Culture, par la voix de son « bureau du régime économique de la presse, direction générale des médias et des industries culturelles », a trouvé un autre argument, d’ordre technique, bien entendu, et pas d’ordre idéologique. Il nous explique en effet, aux termes d’un message très alambiqué, et légèrement gêné aux, entournures, que, ce qui est en l’occurrence reproché à Présent pour le priver de cette aide légale, dont bénéficient tous les autres quotidiens, c’est de n’être pas vendu assez cher.

Le Ministère de la Culture ne peut pas écrire noir sur blanc que Présent, par son soutien à Eric Zemmour, par ses campagnes en faveur des mairies « hors système », et en faveur des candidats qui vont bousculer en mars prochain l’entre-soi des « partis de l’arc républicain », par son refus des évolutions sociétales matérialistes, eugénistes, par sa dénonciation de l’islamisme et de l’Islam politique, par ses révélations sur les actes, voire les crimes antichrétiens, en France et dans le monde, par sa mise en valeur de toutes les manifestations patriotiques, par ses appels à la résistance au grand remplacement, ne fait pas partie du camp du bien. Présent doit être toujours plus marginalisé, et ne saurait donc bénéficier de quelque façon que ce soit des aides légales de l’Etat. Au nom des valeurs démocratiques, au nom des valeurs républicaines.

Francis Bergeron prenant la parole lors de la Journée de Synthèse nationale en novembre 2014

le prix de vente moyen des quotidiens : secret d’Etat !

Le ministère nous a expliqué, le 29 octobre 2019 qu’il a constaté que le prix de vente du journal, au 1er janvier 2019, à 1,80 euros, n’était pas assez cher, inférieur à « 80% du prix de vente moyen pondéré des quotidiens nationaux », pratiqué au 1er janvier 2019.

On veut bien le croire, mais, outre le fait que l’accusation d’un prix de vente trop faible est assez grotesque et misérable, nul ne sait à aujourd’hui quel est ce « prix de vente moyen pondéré des quotidiens nationaux ». Secret d’Etat ! Il ne figure d’ailleurs pas dans la réponse du ministère de la Culture. Nous n’avons toujours pas à ce jour la possibilité de vérifier si le ministère de la culture ne s’est pas trompé dans ses calculs, et à quel prix nous aurions dû vendre Présent à compter du 1erjanvier 2019.

Nous nous sommes tournés vers le Syndicat de la Presse Quotidienne Nationale pour connaitre ce fameux « prix de vente moyen pondéré des quotidiens nationaux » au 1er janvier 2019. Mais à ce jour nous n’avons aucune réponse : le syndicat nous réclame notre cotisation annuelle, mais il ne semble guère excité à l’idée de s’engager pour soutenir l’un de ses mandants.

Pourtant le calcul devrait être simple à faire : le texte dont il nous est fait une application punitive ne concerne pratiquement que neuf quotidiens : Le Figaro, Le Monde, Les Echos, Libération, Le Parisien/Aujourd’hui, La Croix, L’Humanité, L’Opinion et Présent, bien entendu.

Dan ces conditions, il ne doit pas être bien difficile de savoir quel était le prix de vente de ces titres au 1er janvier 2019, et de nous l’indiquer. Mais seul le ministre de la culture peut donner la liste des titres éligibles au regard des faibles ressources publicitaires, et peut expliquer les pondérations opérées pour éliminer Présent. Or aucune explication, aucun détail n’est donné sur ce calcul, dont les conséquences peuvent être la mort de Présent.

Assurer le pluralisme de la presse écrite, disent-ils

Dans le passé, Présent a déjà subi l’interruption du versement de ces aides à la presse, sous des prétextes divers, notamment à l’époque Mitterrand et sous Jospin pendant la cohabitation. Dans un cas Présent avait été éliminé au prétexte qu’il était vendu…trop cher, et dans l’autre, parce que qu’il ne paraissait que cinq jours par semaine au lieu de six. Les aides avaient été rétablies lors du changement de majorité. Dans ces différents cas du passé et à nouveau par la mesure qui nous est appliquée au titre de 2019, il est évident que nous avons affaire à une véritable lex presentiana, un décret ne visant en fait ou à dessein que Présent, les autres « quotidiens nationaux d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires » appartenant, eux, à « l’arc républicain », et ayant donc naturellement droit à ces aides de l’Etat.

Ces aides ont officiellement pour but d’assurer le pluralisme de la presse écrite. Elles sont perçues par Le Monde comme par Le Figaro ou L’Humanité. Leurs règles conduisent pourtant à éliminer le seul quotidien non-conforme : huit quotidiens politiques et d’information pour le « camp du bien », aucun quotidien pour les millions de Français en révolte contre le système ? Et L’Humanité est même garantie de publication à vie, par la voix du président de l’Assemblée nationale. C’est cela leur pluralisme ? L’Humanité, dont chaque numéro papier est subventionné par le gouvernement à hauteur de 0,46 euros, ce qui constitue une sorte de record ?

Il nous est parfois objecté qu’accepter l’aide de l’Etat aux quotidiens à faible ressources publicitaires, c’est s’aliéner notre liberté d’écrire, et qu’il aurait été préférable de la refuser d’emblée. Mais dans le système économique français de la presse écrite, il est impossible d’éditer un quotidien papier sans les aides à la presse, et ceci alors même que la plupart des autres quotidiens politiques et d’information générale sont adossés à des groupes industriels puissants, détenus par des milliardaires internationaux (Drahi pour Libération, Niel pour Le Monde, Bernard Arnault, qui est son beau-père, pour Le Parisien et Les Echos, la famille Dassault pour Le Figaro ...). Chaque quotidien bénéficie de l’aide d’Etat à la presse, outre des renflouements réguliers de mécènes milliardaires. Présent n’a pas de mécènes milliardaires, il n’a que ses lecteurs. Quant à l’aide de l’Etat, elle nous est donc retirée, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, en quelque sorte.

Soutenir que l’attribution de cette aide nous priverait de notre liberté d’expression, est démenti par les faits : en nous la retirant (elle représente 12 à15% du budget annuel du journal), le gouvernement menace l’existence même du journal, et si Présent interrompt sa publication, le débat sur notre liberté de ton soi-disant amoindrie par ces aides, ne se pose plus, pour le coup.

Il suffit de lire Présent, ce que chacun peut faire chaque jour en allant à son kiosque, pour constater de visu si Présent s’autocensure à l’égard des puissants de l’époque. Si des artifices procéduriers sont utilisés pour priver le journal de cette aide, c’est bien que, quelque part, notre parole gêne. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, actuellement, le mouvement national est confronté à la plus importante censure et répression jamais organisée depuis un bon demi-siècle : Zemmour et le contrôle préalable de ses émissions, les réseaux sociaux qui éliminent les sites et blogs qu’ils jugent politiquement incorrects, l’OJIM, observatoire objectif des médias, menacé de procès, les militants identitaires traqués comme des criminels, le RN, Jean-Marie Le Pen, Jacques Bompard et d’autres croulant sous les actions judiciaires, le site Boulevard Voltaire qui subit des attaques informatiques, la Nouvelle Librairie, au Quartier latin, périodiquement agressée etc.

Dans le passé, Présent avait contesté devant le tribunal administratif, les décisions qui l’avaient privé des aides de l’Etat mais le journal avait été débouté. Il est impossible en effet de prouver que le dispositif est fait pour n’éliminer que Présent, même si tout le monde comprend bien qu’avec neuf titres de presse correspondant à la définition ministérielle il est aisé de réaliser des simulations, de faire bouger le curseur, pour fixer des règles qui éliminent le seul titre que l’on veut éliminer.

Quels sont les autres indices qui nous font penser que cette décision d’élimination de Présent n’est pas technique, mais purement politique ?

- Pourquoi Présent reçoit-il habituellement l’aide à la presse le dernier jour du dernier mois de l’année, alors que nous lisons que des journaux comme L’Humanité et Libération pouvaient la recevoir en cours d’année. Il est d’ailleurs curieux qu’une aide à la presse pour 2019 ne soit versée que le dernier jour de 2019, – quand elle est versée - !

- En principe le ministère de la culture, si on suit son explication, connaissait dès le 2 janvier 2019 les prix de vente des titres, permettant ainsi d’exclure Présent vendu pas assez cher par rapport à la moyenne des autres titres. Mais pourquoi a-t-il attendu le 29 octobre 2019 et de nombreuses relances (notamment relances écrites des 26 août, 4 septembre, 3 octobre) pour enfin nous annoncer … que Présent était éliminé en raison de son prix de vente du 2 janvier 2019 ? Est-ce parce qu’au 29 octobre il nous était impossible de faire marche arrière ?

- Pourquoi le ministère ne nous a-t-il pas alerté tout de suite sur le risque de perdre nos aides ? Même question au syndicat de la presse quotidienne.

- Pourquoi le prix de vente moyen pondéré 2019 dont nous sommes censés nous être trop écartés ne nous est-il toujours pas communiqué ?

- Pourquoi le Syndicat de la Presse Quotidienne Nationale ne monte-t-il pas au créneau pour nous défendre ?

- Pourquoi le SPQN, qui nous réclame notre cotisation annuelle (4657,86 euros, tout de même !) relaie-t-il même la parole gouvernementale, sans commentaire, sans protestation ? Curieux syndicat…

Une stratégie globale d’offensive contre le mouvement national

A la vérité cette exclusion n’est pas le fruit de la malchance ou d’initiatives isolées. Elle s’inscrit dans une stratégie globale d’offensive contre le mouvement national. Le quotidien Le Monde a révélé l’existence d’une note technique gouvernementale pour torpiller l’élan patriotique et identitaire, qui se matérialisera en mars prochain par un « grand remplacement » au niveau de nombreuses mairies. Cette note technique met l’accent sur les approches juridiques, les obstacles d’ordre procédural à dresser face au mouvement national. Nous y sommes.

L’offensive est tout azimut : les censures pratiquées de plus en plus systématiquement par les réseaux sociaux, et dont Présent a déjà fait les frais à deux reprises, la mise en place d’un contrôle préalable des prises de parole d’Eric Zemmour, par la suppression de ses émissions en direct, l’indécente campagne contre le RN à l’occasion de l’affaire de Bayonne, les mensonges et les messages de haine alimentés et relayés par les médias, spécialement les médias du service public (sic !), sans parler des menaces et agressions physiques dont font l’objet élus et candidats nationaux, et pratiquement jamais relayés dans les médias…

Le rapport Libertex 2019, qui vient d’être publié, et qui compare la situation de la liberté d’expression dans neuf des principaux pays développés, place désormais la France en dernière position, derrière la Russie et la Hongrie, d’ailleurs, les USA, le Japon et le Danemark figurant, eux, en tête du classement. Cette dernière place de la France découle de l’absence d’une diversité d’agences de presse, des lois mémorielles, des lois « contre les propos haineux », de la censure instaurée sur Twitter et Facebook, et des pressions gouvernementales sur les applications des messageries instantanées. Sur chacun de ces points, la France a une mauvaise note.

Beaucoup de ces atteintes à la liberté d’expression concernent les réseaux sociaux et, du coup, cela doit attirer notre attention sur la nécessité de conserver une presse écrite, beaucoup plus coûteuse, certes, mais beaucoup plus difficile à censurer, également, car nécessitant obligatoirement une décision de justice.

Quelles sont les conséquences de cette privation d’aide, pour Présent ? Notre budget avait été établi en tenant compte de cette subvention. L’an dernier, elle avait été de 140 000 euros. Nous l’avions budgétée à hauteur de 130 000 euros, car nous constations chaque année une réduction de celle-ci, sans possibilité pour nous de savoir sur quels critères (nos budgets publicitaires, pourtant très maigres ? Notre diffusion, pourtant légèrement en hausse ?). Cette somme représente 12 à 15% de notre chiffre d’affaires annuel.

Notre ambition, pour cette fin d’année et pour 2020, était et reste d’être en pointe dans la campagne des municipales, de multiplier les rencontres avec nos lecteurs, comme à Orange en septembre dernier et à Nancy le 7 décembre prochain, de développer des partenariats radio et télévision (TVLibertés, Radio Courtoisie, Radio Libertés), de promouvoir le livre et la lecture grâce notamment au prix des Lecteurs et Amis de Présent, d’augmenter notre visibilité dans les kiosques etc.

Tous ces projets, nous devons les assurer, parce que c’est notre « devoir d’état », la raison d’être du quotidien Présent, qui n’est pas qu’un journal d’information. Néanmoins, nous avons été contraints de réduire immédiatement la voilure, pour faire des économies, d’utiliser par exemple un papier moins épais, et donc moins cher, pour la version papier de Présent, de réduire à douze pages au lieu de seize notre édition du samedi.

Une question de vie ou de mort

Mais en toute hypothèse, sans l’aide de nos lecteurs, sans un élargissement de notre lectorat, sans la possibilité de combler ce manque à gagner, Présent ne pourra pas assurer ces développements, et sans ces développements, Présent ne survivra pas, car se posera alors tout simplement la question de l’utilité de Présent. A l’heure du Grand Remplacement et de la subversion sociétale, Présentdemande à tous ceux qui sont attachés à une vraie liberté d’infirmation le courage de cet effort. Par les temps qui courent, chacun se doit d’ériger le courage politique, spirituel, culturel en vertu cardinale (1).

Pour beaucoup de lecteurs de Présent, - ils le disent -, l’abonnement, le soutien financier est déjà un effort. Mais pour la survie de Présent, alors que votre quotidien s’apprête à entrer dans sa 39e année d’existence (ce qui n’est pas rien pour un titre de la droite nationale), il faut aller plus loin. Et pour Présent, c’est une question de vie ou de mort. La formule « il vaut mieux allumer une bougie que de maudire l’obscurité » n’a jamais été autant d’actualité. Et cent bougies de la réinformation éclairent autant, sinon mieux, que les projecteurs aveuglants des gros médias.

Il nous est aussi parfois objecté par l’un ou l’autre que ce n’est pas la première fois que Présent crie misère et appelle ses lecteurs à la rescousse. Oui, c’est exact, et ce n’est sans doute pas la dernière fois non plus. Au cours de sa très longue existence, y compris au cours des toutes premières années ayant suivi son lancement, en janvier 1982, Présent a été menacé dans sa survie, mais a pu faire face, grâce à ses lecteurs, répondant aux appesl de Jean Madiran et de François Brigneau. Aujourd’hui le modèle économique des médias de la droite nationale, catholique, identitaire, passe nécessairement par des soutiens financiers exceptionnels de ses lecteurs. C’est vrai pour Présent, comme c’est vrai pour tous les autres médias de la réinformation. Mais ceci n’est pas nouveau : L’Action française, le grand quotidien de Charles Maurras, Léon Daudet et Jacques Bainville, malgré son influence intellectuelle, malgré le prestige de ses collaborateurs, malgré le dévouement ses militants, et le sang versé par les siens, lors de la Grande Guerre, ne survivait que grâce au coup de pouce financier de souscripteurs permanents. Rien n’a changé sur ce plan, ou plus exactement tout est même devenu plus difficile, malgré le sursaut patriotique actuel. Oui Présent a besoin d’une nouvelle mobilisation financière de ses lecteurs et de ses amis.

Francis Bergeron

Francis-bergeron@present.fr

Cf : l’essai de François Bousquet, Courage ! manuel de guérilla culturelle.

Le site de Présent cliquez ici

-

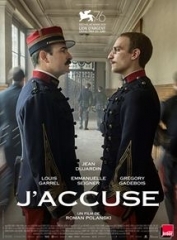

Lazare-Bernard et Polanski : deux destins parallèles ?

Bernard Plouvier

Bernard PlouvierRoman Polanski est indéniablement un cinéaste de très grand talent. Son Rosemary’s baby a effrayé des millions de spectateurs et en a réjoui des milliers d’autres. Son Chinatown, consacré à un sujet sexuel sulfureux, reste inoubliable, moins toutefois que son chef d’œuvre dans le genre fantastique : La Neuvième porte, servi par une distribution aussi impeccable que celle de Chinatown.

Seulement, l’excellent metteur en scène (et pas mauvais acteur) est aussi un pédophile, comme bien d’autres, certes - comment oublier les plaidoyers curieux de l’ineffable Daniel Cohn-Bendit ou les prestations immondes du Très honorable Lord Leon Brittan, héros des chatteries pédophiles, durant les années 80 et 90, du quartier de Westminster, l’affaire ayant été étouffée par la police de la Gracieuse Elisabeth II jusqu’au début des années 2010 ?

Que fait un Juif talentueux, lorsqu’il est conspué un peu partout et même recherché (sans trop d’insistance) par diverses polices ? Il détourne l’attention en consacrant un film à la Shoah (succès garanti), puis un autre à l’inusable affaire Dreyfus – où, avec son compère le romancier Richard Harris, bien connu des spécialistes du IIIe Reich pour son Fatherland, il se mélange un peu les pinceaux de scénariste en oubliant certains personnages-clés et en regroupant certains individus sous le même patronyme.

Qu’importe ! Ce sera un succès, car l’on traîne dans la boue certaines composantes de la Nation française.

Hélas, des « jaloux », des « envieux » ont osé évoquer la « culture du viol » lors du lancement à grand spectacle du film. Et le scandale espéré, car source de profits, tourne à la déconfiture de l’obsédé sexuel, faisant passer à l’arrière-plan, au moins transitoirement, les réalités troublantes de l’affaire Dreyfus, beaucoup moins simplette que ne l’écrivent universitaires et académiciens - on en reparlera dans un autre article consacré au vrai procès d’Alfred Dreyfus qui fut celui de Rennes, l’été de 1899, et non l’indéniable erreur judiciaire parisienne de décembre 1894.

Or, le recyclage d’un Juif très contesté par ses contemporains grâce à l’affaire du capitaine au bizarre comportement – signalé par tous ses contemporains, dreyfusards compris – avait déjà été observé, de 1896 à 1906. On présente l’anarchiste Lazare Manassé Bernard, devenu « Bernard Lazare » en 1887, lorsque ce littérateur déserté par le succès avait voulu se démarquer du souvenir laissé par le richissime filou juif Samuel Bernard.

La campagne anti-judaïque provoquée par le scandale de la Compagnie du percement du Canal de Panama, reçoit en 1894 son renfort inattendu. Depuis 1890, Bernard-« Lazare » multiplie les articles sur la question juive, tel celui où il présente les ashkénazes comme « descendants de huns », dans la livraison du 1er septembre 1890 des Entretiens politiques et littéraires : « Tous les israélites sont las de se voir confondre avec une tourbe de rastaquouères et de tarés ; ils sont las de cette perpétuelle équivoque qui les range parmi des spéculateurs véreux, des fabricants de musique imbécile, des journalistes sans esprit, des politiciens sans talent ». La violence de « Lazare » n’a rien à envier à celle de son contemporain Édouard Drumont, la bête noire des auteurs bien-pensants. Quant à son jugement musical, il est bien plus grossier que celui pour lequel on conspue Richard Wagner depuis près d’un siècle.

Quelques mois avant le début de l'affaire Dreyfus, paraît son brûlot L’antisémitisme, son histoire et ses causes. C’est un salmigondis des articles qu’il a publiés sur la question depuis quatre ans, mêlant les attaques contre les ashkénazes aux lamentations sur les persécutions des Juifs au Moyen Âge et à des commentaires sur l’accusation de « peuple déicide ». Il fait de Karl Marx un « talmudiste lucide et clair » : il n’est pas sûr que l’intéressé, anti-judaïque, élevé dans la religion luthérienne, aurait apprécié ; en outre, le rapprochement est osé entre le Talmud et la notion de clarté.

Dès les premières phrases, « Lazare » innove, du moins s’agissant d’un auteur juif : « Les causes générales de l’antisémitisme ont toujours résidé en Israël même, et non chez ceux qui le combattent ». Il explique l’antijudaïsme par l’attitude « insociable », « exclusive » du juif, « isolé du reste de l'humanité… Bien que l'antisémitisme se donnât successivement comme raison première une base religieuse, puis sociale, et pour finir nationale, son élément essentiel demeurait toujours le particularisme que les Juifs s’imposaient à eux-mêmes... Cette nation juive... puisait sa force dans sa croyance en la supériorité juive »… on croirait lire du Spinoza ou du Schopenhauer !

« Lazare » insiste beaucoup sur « le juif révolutionnaire » - c’est la grande période de la répression du nihilisme et du terrorisme révolutionnaire en Russie : « Les juifs furent toujours des mécontents... perpétuellement inquiets, en l’attente d’un mieux qu’ils ne trouvaient jamais réalisé... N’ayant aucun espoir de compensation future, le Juif ne pouvait se résigner aux malheurs de la vie… Le Juif est par essence un individualiste, un révolté... Ainsi, le grief des antisémites paraît fondé : le Juif a l’esprit révolutionnaire ».

On imagine mal un auteur non-juif oser écrire, de nos jours : « En général, les Juifs, même révolutionnaires, ont gardé l’esprit juif et, s’ils ont abandonné toute religion, ils n’en ont pas moins subi, ataviquement et éducativement, l’influence nationale du Juif ». Nahum Goldmann a dit la même chose dans les années 1970 !

Petite suggestion amusante pour un éditeur vaguement suicidaire : publier ce texte sous un faux nom de Goy et parier sur le nombre de jours séparant la mise en vente du livre et le dépôt de plaintes des innombrables associations antiracistes et/ou de défense des droits de l’homme.

Cette attitude critique disparaîtra bientôt chez « Lazare », devenu l’employé de la famille Dreyfus et de ce « syndicat dreyfusard », dont les bons auteurs nous assurent (à la suite d’un article de Zola paru dans Le Figaro du 1er décembre 1897) qu’il n’a jamais existé. Hélas, ce gaffeur de Clemenceau l’a désigné en toutes lettres, en 1898, dans un article de L’Aurore où il se félicitait de son « renfort par des intellectuels » ; en ont également parlé l’universitaire Louis Havet qui fut une figure marquante de ce syndicat, et Alexandre Millerand, socialiste et demi-juif par sa maman, futur Président de la République… au fait, l’expression « syndicat dreyfusard » avait été lancée, en 1895, par la très radicale-maçonnique Dépêche de Toulouse !

Dès qu’il est engagé, en 1895, par Mathieu Dreyfus (le seul personnage sympathique de cette triste affaire), « Lazare » devient un laudateur des qualités merveilleuses du Juif et un contempteur féroce, haineux, des anti-judaïques. En 1896, cet homme de conviction fait paraître : Contre l’antisémitisme, où il fait l’éloge du « nationalisme juif » et présente les anti-judaïques français comme « les défenseurs du capitalisme catholique ». Cette absurdité, ce mensonge grotesque ont emporté la conviction de nombreux auteurs au XXe siècle. En 1899, « Lazare » décrit les Juifs comme « un peuple de martyrs », en majorité formé d'êtres « mourant de faim ».

Les prosélytes, c’est bien connu, vont toujours trop loin ! Après avoir lancé, en 1895, l’immonde accusation : « Dreyfus a été condamné parce qu’il était juif » - ce qui était un pur mensonge, il a récidivé en présentant, avec bien d’autres, le procès de 1899 - désastreux pour le « syndicat qui n’existait pas » - comme « une réédition du premier procès » - ce qui était un autre mensonge, un « énaurme » mensonge, comme aurait beuglé Flaubert.

-

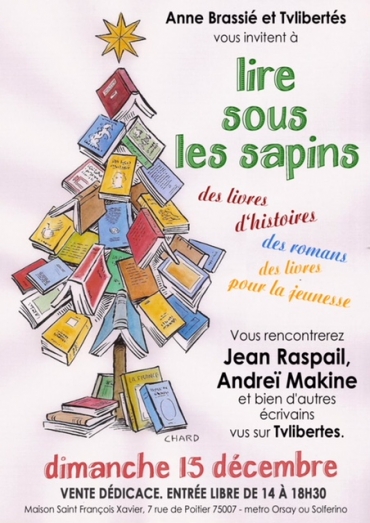

Dimanche 15 décembre à Paris : journée "Lire sous les sapins" organisée par Anne Brassié et TV Libertés