Chez votre marchand de journaux ou sur le site de Présent cliquez ici

Vous pouvez aussi commander le précédent hors-série de Présent consacré au procès Méric cliquez là

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Chez votre marchand de journaux ou sur le site de Présent cliquez ici

Vous pouvez aussi commander le précédent hors-série de Présent consacré au procès Méric cliquez là

Un communiqué de Paris Fierté :

L’association Paris Fierté vous donne rendez-vous le 12 janvier pour sa traditionnelle Journée de la Fierté Parisienne, suivie d’une marche aux flambeaux en l’honneur de Sainte-Geneviève, patronne de Paris.

Cette année, la Journée de la Fierté Parisienne honorera celles qui sont tout à la foi saintes, mères et guerrières, celles sans qui Paris ne serait rien : les Parisiennes.

Samedi 12 janvier

13 h : Journée de la Fierté Parisienne

La Journée de la Fierté parisienne se tiendra dans une péniche. Vous pourrez profiter d'un bistrot Guinguette à la parisienne dans une ambiance familiale. Un espace dédié sera prévu pour les enfants.

Le lieu d’amarrage exact de la péniche sera communiqué ultérieurement.

18 h : Marche en l'honneur de Sainte-Geneviève

La Marche en l’honneur de Sainte Geneviève débutera au pont de la Tournelle au niveau de la statue de Sainte-Geneviève (Paris V, métro Pont Marie, près de l’Île Saint Louis). Cette marche aux flambeaux, festive et animée, se terminera par un spectacle surprise.

A la journée ou à la marche, ne fut-ce qu’un moment, seuls, en couple ou en famille... le 12 janvier 2019, vous êtes pris !

La sécurité du public sera garantie pendant l'intégralité de la journée par un service d'ordre professionnel, en lien avec la Préfecture de Police.

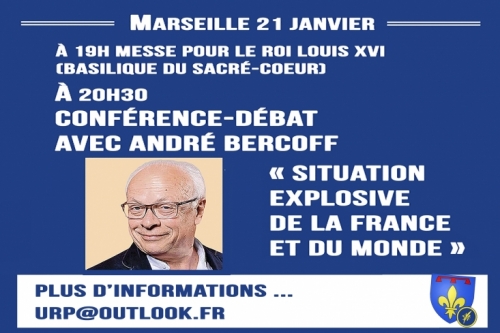

Programme du lundi 21 janvier 2019 à Marseille

■ À 19h, Messe à la mémoire du roi Louis XVI et des victimes de la Révolution, en la Basilique du Sacré-Coeur, 81 avenue du Prado. La Messe, chantée, avec musique et orgue, sera célébrée par Monseigneur Jean-Pierre Ellul, recteur de la basilique. L'homélie sera donnée par le père Antoine Deveaux.

■ A 20h30, conférence-débat avec André Bercoff, invité exceptionnel 2019 : «Situation explosive de la France et du monde ».

Lieu de l'événement : Maison des Travaux Publics & du Bâtiment, 344 bd. Michelet - 13009 Marseille (Parking gratuit)

Conférence-débat et buffet-dînatoire : 25 € - Jeunes 15 €

Inscriptions urgentes et renseignements par courriel, texto ou téléphone

Courriel : urp@outlook.fr - Téléphone : 06 08 31 54 97

Règlements de préférence par PayPal (Noter : « 21 janvier »)

Au début des années 90 éclate un scandale politico-médical : l’affaire du sang contaminé. Entre 1983 et 1985, date à laquelle on découvre le virus du sida, du sang contaminé a été volontairement distribué à des patients alors que les risques étaient déjà connus. En trame de fond : des raisons financières, du lobbying entre laboratoires et une classe politique plus soucieuse de gérer son calendrier, ses amis et ses finances que de s’intéresser à la santé publique. Bilan : 2 000 personnes contaminées, 300 morts. Retour sur un scandale dont les répercussions se font toujours ressentir aujourd’hui, sans que les familles des victimes n’aient pu obtenir une juste réparation.

Lu ici :

C’est un précepte évangélique que l’on reconnaît un arbre à ses fruits. Nos républicains sincèrement amoureux de la France devraient en prendre graine, car il n’est pas certain que leur position fasse montre d’une cohérence à toute épreuve. La République a plus d’un siècle maintenant, et un retour sur expérience est non seulement possible, mais sans doute bienvenu. Or, que montre un simple regard rapide ? Deux guerres mondiales, dont la première a connu une paix boiteuse, et dont la seconde a été perdue en trois semaines ; une décolonisation bâclée et entachée de crimes, dont nous payons encore aujourd’hui les conséquences en ce qui concerne l’Algérie et l’Afrique noire ; un large mensonge sur les « conquêtes sociales », dont les plus significatives ont été le fait des catholiques sociaux antirépublicains au XIXe siècle, avant l’avènement de la République, et contre la gauche, qui craignait que cela fasse mentir son dogme de la lutte des classes ; une pérennisation de la division des Français par l’anticléricalisme ; une contradiction mortelle entre la prétention de maintenir une morale chrétienne et l’effort constant pour détruire la religion qui la justifiait ; enfin, une double soumission, après 1945, au pouvoir américain et à l’idéologie marxiste, qui a conduit à faire de la France la couveuse de beaucoup des grands criminels du XXe siècle, de Hô Chi Minh à Khomeiny – et rappelons que le Parti communiste chinois a été fondé dans la Concession Française de Shanghaï. Sur le plan institutionnel, cinq républiques en cent cinquante ans, pour une monarchie en huit cents ans ; sur le plan international, le passage du premier rang parmi les pays, disputé avec l’Angleterre, au cinquième ou sixième. La République a dilapidé en quelques décennies le patient acquis de la Monarchie. Si l’on est honnête, il n’y a franchement pas de quoi pavoiser !

Oui, mais voilà, nous avons la Cinquième, la République gaullienne avec ses institutions stables et solides, des institutions à toute épreuve, aptes à répondre à toutes les crises.

Parlons-en. On peut faire remarquer tout d’abord aux chantres de la Cinquième que, née de la crise algérienne qui a emporté la Quatrième, elle-même n’a été confrontée jusqu’ici qu’à une crise majeure, mai 68, alors qu’elle n’avait que dix ans d’âge et que son fondateur était toujours au pouvoir. La preuve de sa solidité est donc mince.

Quant à sa stabilité, rappelons que la Constitution a connu depuis 1958 une vingtaine de modifications : les lois fondamentales de la Monarchie étaient autrement plus stables. A ceci, on répond communément que la plupart des modifications sont dues à l’intégration européenne, et c’est vrai, et que cette intégration a été initiée sous la Quatrième, et c’est encore vrai. Mais si la stabilité des institutions républicaines est incompatible avec l’Union Européenne, il ne fallait pas entrer dans l’Union, ou plutôt, puisque c’était fait, en sortir ; si on accepte cette Union en perpétuelle construction, on accepte le principe d’une instabilité chronique de la constitution. Or, si la constitution définit les institutions, son instabilité rend celles-ci instables, et la République avec elle.

Qui plus est, le passage du septennat au quinquennat, pour le mandat du Président, n’a pas été, que l’on sache, commandé par l’Union Européenne.

De surcroît, l’instabilité institutionnelle s’est toujours doublée d’une forte instabilité juridique : la République, de quelque numéro qu’elle soit, a toujours été en insurrection permanente contre sa propre légalité, et elle ne peut pas ne pas l’être étant donné qu’elle repose sur un principe révolutionnaire, c’est-à-dire un principe de changement permanent. Or, qu’on n’aille pas nous dire qu’il en va autrement avec la Cinquième : sa constitution l’inscrit ouvertement dans l’héritage de 1789. Il arrive un temps où il faut assumer ses choix : 89, ou la stabilité, mais on ne peut pas avoir l’un sans l’autre.

Tout ceci n’a pas échappé au regard des plus sagaces, ou des moins prévenus. Mais on entend souvent dire alors que la Cinquième souffre du fait qu’elle a été faite sur mesure pour le général de Gaulle. A la bonne heure ! Imagine-t-on une Monarchie taillée, telle une cotte de mailles, pour le seul Louis XIV, ou pour son aïeul saint Louis ? Un régime serait donc fait pour une personne ? Si telle a été la pensée de de Gaulle, c’est assurément la plus grande injure qu’il ait faite aux Français. Nous laissons les historiens éclaircir ce point.

Mais cette histoire de République couturière va loin, car ne faut-il pas voir l’origine du mythe de la stabilité de la Cinquième dans le fait qu’elle a survécu… à son fondateur ?! Quel exploit en vérité, quelle gloire pour des institutions que de perdurer plus que dix ou quinze ans ! Le père Ubu n’est pas loin.

Il ne faut pas oublier, enfin, que, sur un plan politique et social, la Cinquième, c’est celle qui a vu la plongée à vitesse accélérée de la France dans le matérialisme le plus effréné – c’était l’heure du Concorde. Le terrain était préparé, certes, l’emprise de la société de consommation à l’américaine a joué pleinement, c’est vrai. Mais à tout le moins faut-il constater que la Cinquième a été impuissante à s’y opposer, si elle ne l’a pas encouragée positivement. Et le grand homme lui-même, pourtant adversaire farouche des américains, qu’a-t-il fait, sinon assimiler le progrès à la machine à laver et au frigidaire, et l’ordre au fait de ne pas bambocher et de se tenir bien à table ? Quelle grandeur en effet, quelle hauteur de vue !

De manière plus grave encore, peut-être, de Gaulle et la Cinquième, c’est le maintien du pouvoir communiste sur les esprits, à travers le monde de l’éducation et de l’édition. On pourra une nouvelle fois trouver des excuses : cette fois, c’était l’URSS qui était puissante…

De quelque manière qu’on l’envisage, cette « monarchie républicaine » n’est en réalité qu’une République monarchique, c’est-à-dire un régime qui concentre, et de plus en plus, le pouvoir entre les mains du Président, avec charge à lui de prendre en main la Révolution. La Cinquième République, c’est la Révolution par le monarque – quand la Troisième, c’était la Révolution par le Parlement, comme à la belle époque, la guillotine sur la place publique en moins ; les autres ne comptent pas.

En définitive, la Cinquième est bien l’achèvement de l’idée républicaine : c’est la Révolution installée dans les dorures des palais. Son triomphe.

Peut-on être amoureux de la France et être républicain ? Oui, si l’on ne sait pas ce que l’on dit, d’un côté ou de l’autre. Ou, ce qui revient au même, si l’on confond, une fois de plus, le réel avec une idée. Comme le dit si bien de nos jours un certain locataire, « on ne bâtit rien sur des mensonges. » Sur des illusions non plus.

1) Les révoltes antifiscales sous l’ancien régime en France.

2) L’invité Philippe Bornet présente son ouvrage « Demain la dictature ».

https://www.tvlibertes.com/les-revoltes-antifiscales-du-passe

Il y a quelques semaines, nous vous faisions part de la regrettable disparition du site Métamag cliquez là. Celle-ci témoignait de la difficulté d'entretenir par les réseaux militants dissidents un site quotidien de qualité. Beaucoup ignorent le travail que représente une telle entreprise. Nous en savons quelque chose...

Mais, heureusement, il en faut plus que cela pour décourager les bonnes volontés. Et, grâce à la ténacité de quelques rédacteurs de Métamag regroupés autour de notre camarade Michel Lhomme, un nouveau site vient de naître.

L'esprit est le même et il s'intitule Métainfos. Vous pouvez le consulter en cliquant ici

S.N.