culture et histoire - Page 1053

-

François Huguenin : Histoire intellectuelle des droites

-

Réseauter sur Discord, en complément du forum Suavelos à venir !!!

-

Passé Présent n°145 - Les bombardements alliés en Normandie

-

La bataille de Diên Biên Phu (1953 – 1954) | Au cœur de l’histoire | Europe 1

-

L'incarcération des Noirs aux États-Unis, "nouvelle oppression esclavagiste", nous disent-ils

Le 18 mars, annonçait Jean-Luc Mélenchon, nous serons « 100 000 à marcher de la Bastille à la République ». Le soir du 18 mars, il décréta qu'ils étaient 130 000. On ne saura jamais combien ils furent puisque, s'agissant d'une manifestation politique, la préfecture de Police n'effectua aucun comptage. Cela fit beaucoup de cocus mais 130 000 personnes sur la Place de la République, c'est environ 4,5 personnes au mètre carré. Ce qui n'empêcha pas France Info, l'un des maîtres de la désinformation en France, de répéter cette vérité canonique. Il fit mieux d'ailleurs. D'abord l'intégralité du discours de Mélenchon - plus d'une heure fut diffusé sur son site. Au journal de 21 heures, outre de très larges extraits de l'intervention du "duce", les auditeurs eurent droit à 10 bonnes minutes de l'un des innombrables porte-parole de celui-ci, Alexis Corbière, déroulant en détails le programme du patron de La France Insoumise, qui ambitionne de devenir le Tsipras hexagonal...

France Info n'est pas le seul instrument utilisé par le Système dans son entreprise d'éradication de tout ce que l'ultra-gauche dénonce de façon obsessionnelle comme populiste. France-Culture est au tout premier rang dans le combat pour l'islamisation de la France alors que le Coran est devenu l'agent de déstructuration du Christianisme le plus dynamique et le plus efficace et qu'il n'est pas de jour qui passe sans qu'un chroniqueur en fasse l'apologie et montre tout ce que la civilisation occidentale doit à l'Al-Andalous, aux Arabes et à l'Islam. Sans aller jusqu'aux "historiens" algériens, comme Salah Guemriche, installés chez nous depuis des décennies et qui, grâce à la complicité de journaux comme Le Monde et Libération et aux maisons d'édition Seghers, Denoël ou Perrin, réécrivent l'Histoire de France à leur façon. Faisant de Charles Martel un pilleur qui mit l'Occitanie à sac, Salah Guemriche prétend que la présence dans la langue française moderne, de plus de mots d'origine arabe que d'origine gauloise serait la preuve irréfragable de la très ancienne présence de l'arabe dans la formation du français. Quel archiviste oserait composer une bibliographie exhaustive de tous tes livres faisant l'apologie de « la deuxième religion de France », parus depuis dix ans ? Intéressant, n'est-ce pas ?

À 62 ans Jacques Munier a derrière lui la bagatelle de 27 ans de France Culture dont il est un des piliers. Plus d'un quart de siècle de militantisme au sein de la gauche enragée avec votre argent, avec le mien. Depuis plusieurs mois tous les matins à 6h40, il présente une chronique dans le cadre d'une émission titrée en toute humilité « Le Journal des Idées ». Dans laquelle il a l'impudeur de s'afficher - « moi, moi, moi » - comme une conscience morale conditionnant le mouvement du monde à son outrance antifasciste.

Dans sa chronique du 14 mars, il s'intéressait à « la Raison Punitive », sa réflexion se nourrissant du soi-disant racisme dont seraient victimes les Noirs aux États-Unis. Ce qu'illustrait son propos liminaire - « Ségrégation raciale, disait-il, et incarcération de masse, le débat est relancé par la parution en français du livre de Michelk Alexander, La couleur de la justice ». Néanmoins, on comprendra rapidement, à la lumière de récents événements survenus en France, qu'il entend bien tirer de ses observations une morale de portée générale à laquelle nous-mêmes ne saurions échapper. Ce dont il tente ici de nous persuader est que « la ségrégation raciale et l'incarcération de masse » seraient deux techniques allant de pair avec l'oppression raciale. Lumineuse explication qu'il tire d'une des phrases clés du livre d'Alexander venant renforcer le théorème de base selon lequel depuis 400 ans les Blancs auraient en permanence opprimé les Noirs « Il y a plus d'adultes africains-américains sous la main de la justice aujourd'hui - en prison, en mise à l'épreuve ou en liberté conditionnelle - qu'il n'y en avait réduits en esclavage en 1850 ». Un esprit rationnel pourrait objecter qu'au début de la Guerre de Sécession les Noirs étaient 4,4 millions et qu'ils sont aujourd'hui 39 millions. Au cours du XXe siècle leur nombre a été multiplié par quatre - comme celui de la population américaine globale. Faut-il dès lors s'étonner qu'ils soient plus nombreux, comme les Blancs d'ailleurs, à être internés ? Et ces chiffres ne montrent-ils pas d'abord que les Africains-Américains n'ont pas été traités plus mal que les autres et certainement pas exterminés comme le prétendent les falsificateurs de Black Leves Matter ou des Nouveaux Black Panthers.

Une société noire désintégrée

Mme Alexander avance un second argument, aussi spécieux et de mauvaise foi, que Munier reprend aussitôt à son compte « Un enfant noir, assène-t-elle, a moins de chance d'être élevé par ses deux parents qu'un enfant noir né à l'époque de l'esclavage ». Sous-entendu parce que plus de pères sont incarcérés. La même remarque que précédemment s'applique ici. Sauf qu'intervient un autre élément : la drogue. Responsable, affirme Michelle Alexander, d'une bonne partie de la criminalité et des agressions violentes ayant pour conséquence l'incarcération de vingt à cinquante fois plus de Noirs que de Blancs. Pour les sociologues d'extrême gauche, ce sont là autant d'arguments servant à démontrer l'oppression raciste dont sont victimes les Noirs. Ce que contestent les sociologues et économistes conservateurs africains-américains. Pour lesquels la décomposition de la société noire contemporaine est la conséquence de la désastreuse politique d'intégration imposée par les Droits Civiques. En particulier la dissolution massive des familles noires. À l'époque de l'esclavage les communautés noires étaient organisées autour des églises, des écoles. Dans les plantations les lois et coutumes étaient respectées et au cours des années qui précédèrent la Guerre de Sécession toute une économie noire s'était consolidée avec ses petites industries, ses commerces, un très important artisanat, de grosses plantations, propriétés d'une classe riche de planteurs africains-américains. Certains d'entre eux, en particulier en Louisiane, possédaient plusieurs centaines d'esclaves les documents, s'ils sont occultes, existent dans la plupart des bibliothèques américaines et le professeur Henry Louis Gates, Noir lui-même, historien et directeur du Centre Hutchins pour les études africaines et africaines-américaines dé Harvard, a largement confirmé ces faits historiques.

M. Munier n'en a sans doute jamais entendu parler. Il "s'informe" dans les pages Idées de Libération. Sous la plume d'une collaboratrice du quotidien anarcho-bancaire, Sonya Faure, qui justement a écrit le 13 mars un long panégyrique de Michelle Alexander. Duquel notre chroniqueur de France Culture a copié/collé la moitié de son texte.

« L'oppression raciale par la ségrégation et l'incarcération de masse », c'est en tout cas ce que Munier retient des analyses du livre d'Alexander qu'en ont faites pour Libération Sonya Faure et le sociologue Geoffroy de Lagasnerie dont France Culture reprend plusieurs passages qui se distinguent par leur radicalité. On doit à ce Lagasnerie un superbe apophtegme « Il n'y d'intellectuels que de Gauche » ! Et pataugeant dans sa bêtise autant qu'il est possible, il ajoute : « Bien sûr il y a des gens à l'extrême droite qui écrivent, qui prononcent des mots avec leur bouche... Des gens traversés par des systèmes de pulsions, par des systèmes de mensonges. Ce ne sont pas des producteurs d'idées. Juste des symptômes ».

Les imbéciles ont toujours raison, dit-on, en voilà encore une lumineuse illustration. Agé de 36 ans, Lagasnerie multiplie tous azimuts les opérations d'agit'prop de nature à lui assurer une notoriété grâce à laquelle son combat contre la civilisation occidentale et l'ethnie caucasienne aboutira, pense-t-il, à leur éradication. Le livre d'Alexander est pour lui une bénédiction. « L'incarcération de masse et la guerre contre la drogue, reprend-il, forment un système de contrôle racialisé qui fonctionne d'une façon semblable à la ségrégation ». Il n'hésite pas à affirmer en écho aux propos d'Alexander que cette guerre contre la drogue « n'est pas une guerre à la drogue. C'est une guerre contre les Noirs et l'égalité raciale ». Il suffit, contre toute évidence et en faisant appel à des statistiques qui ne correspondent à aucune réalité, de prétendre à son tour que « dans certains États, les hommes africains-américains sont incarcérés pour des délits (liés à la drogue) vingt à cinquante fois plus que les Blancs ». Evidemment, il se garde bien de préciser que ces États sont les plus massivement peuplés de Noirs qui monopolisent ce trafic. De nombreuses associations impliquées dans les Droits Civiques ont produit des rapports montrant le déséquilibre racial existant dans les arrestations concernant les trafics de drogue.

L’État de Washington est souvent cité et récemment le Comité des Droits Civiques et des Affaires Urbaines s'insurgeait contre le fait que, alors que 47 % de la population est noire et 43 % blanche, 8 adultes sur 10 arrêtés sont Noirs. 9 sur 10 le sont pour simple possession de drogue et 8 sur 10 pour trouble à l'ordre public. Ce qui valut au Washington Post qui avait soutenu cette thèse sur la foi d'un rapport publié par l'ultra-gauchiste ACLU (Union Américaine pour les Libertés Civiles) une mise au point de Cathy Larder, la chef de la Police du District de Columbia.« La possession de cannabis, dit-elle, est un crime et le rôle de la police est de veiller à ce que les crimes ne restent pas impunis. » Or elle faisait remarquer qu'à l'époque correspondant à l'étude de l'ACLU 59 % des policiers appartenant au MPD, le Département Métropolitain de la Police de Washington, étaient Noirs. Un chiffre à rapprocher des 47 % de la population qui le sont. Le district de Columbia étant divisé en circonscriptions correspondant aux groupes ethniques, la plus grande partie du trafic de cannabis se déroule dans les zones peuplées de Noirs et c'est eux évidemment qui sont les plus ciblés. Prétendre que l'incarcération massive de Noirs pour trafic de drogue serait l'expression d'une guerre raciale n'est qu'une affabulation imaginée par les pouvoirs idéologiques d'ultra-gauche.

Ce sont pourtant les arguments que Lagasnerie, sans même les avoir vérifiés, reprend à son compte en les jugeant applicables à la lettre à l'ensemble du monde occidental, France comprise. Est-il important de préciser, ce que se garde de faire Munier, que ce jeune (36 ans) sociologue, professeur de philosophie à l'Ecole Nationale Supérieure d'Art de Cergy Pontoise, fait partie de la frange la plus extrémiste de la Gauche Enragée, formatée aux théories de Bourdieu, Foucault, Deleuze, Derrida, Eribon. Lui-même est très actif dans la solidarité avec les mouvements de victimisation constitués autour de "Théo" ou d'Adama Traoré. Reprenant la rengaine chère à Alexander : l'esclavage supprimé en 1865, la ségrégation abolie en 1964 par les lois sur les droits Civiques, « l'oppression raciale a été reconstituée à travers la guerre contre la drogue et l'incarcération de masse ».

René Blanc Rivarol du 23 mars 2017

-

Politique magazine, numéro d'avril : « La France écartelée »

Découvrez le numéro d'avril !

DOSSIER : Les fractures françaises

L’élection présidentielle permet de révéler les fractures entre les différentes catégories de populations et leurs aspirations. Avec, en arrière-plan, des enjeux de pouvoirs et de modèles de société qui reconfigurent les logiques partisanes de la Ve République. •

Et aussi dans ce numéro… 54 pages d’actualité et de culture !

-

8 AVRIL 2017 – TOULOUSE – IIIème CASSOULET NATIONALISTE

Le groupe militant du Parti Nationaliste Français en Haute-Garonne organise pour la troisième année consécutive son « Cassoulet nationaliste », occasion pour tous les adhérents, sympathisants et amis de la région de se retrouver dans l’amitié nationaliste enracinée.

Contre les lobbies ethniques, maçonniques et pédérastiques, à 15 jours de la grande mascarade urnatoire destinée à faire croire aux Français qu’ils sont encore un peu maîtres de leur destin, et à faire durer encore un peu un régime à bout de souffle, venez entendre les nationalistes qui veulent redonner la France aux Français !

En présence de :

Jean-François Simon, président du Parti Nationaliste Français,

André Gandillon, secrétaire général du Parti Nationaliste Français et rédacteur en chef de Militant,

Yvan Benedetti, porte-parole du Parti Nationaliste Français et directeur de Jeune Nation

Avec les stands des organisations amies.

Entrée : 25 euros.

Le nombre de places est limité et les réservations sont obligatoires

au 07.89.39.82.74 ou pnf.toulouse@gmail.com

http://www.jeune-nation.com/natio-france/8-avril-2017-toulouse-iiieme-cassoulet-nationaliste.html

-

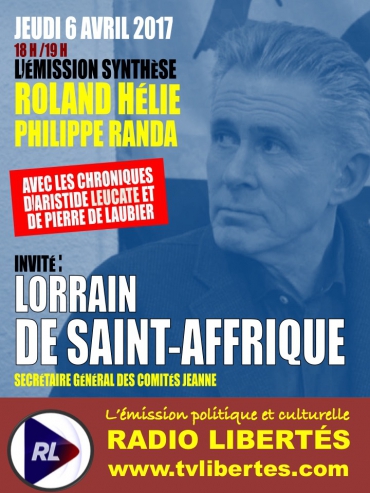

JEUDI 6 AVRIL, LORRAIN DE SAINT-AFFRIQUE INVITÉ DE L'ÉMISSION SYNTHÈSE SUR RADIO LIBERTÉS

-

Samedi 8 avril, Roland Hélie invité par le Comité Jeanne 77

-

Passé Présent n°145 - Les bombardements alliés en Normandie