culture et histoire - Page 1082

-

Passé Présent n°136 - La véritable histoire des "3 mousquetaires"

-

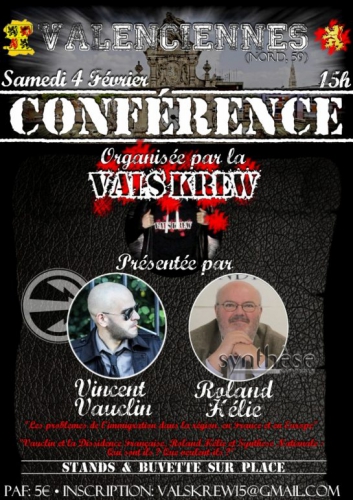

La ValsKrew organise une conférence le 4 février à Valenciennes avec Vincent Vauclin et Roland Hélie

-

Nos raisons pour la Monarchie - 3

-

« Laissons-les s’amuser avec leur jeu d’échec et disparaissons pendant qu’il en est encore temps » (entretien avec Marie Cachet)

Moins connue que son compagnon Varg Vikernes (l’un des forgerons de la musique black metal), Marie Cachet n’en est pas moins aussi créative et soucieuse de préserver notre culture européenne plurimillénaire. À l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage Le Secret de l’Ourse, Europe Maxima est allé à la rencontre de cette maman en révolte contre le monde moderne.

Europe Maxima : Les lecteurs d’Europe Maxima vous connaissent sans doute en tant que compagne de Varg Vikernes, artiste prolixe qui a à cœur, tout comme vous, de promouvoir notre héritage et notre culture européenne. En ce qui vous concerne comment avez-vous pris conscience de l’importance de « notre plus longue mémoire » comme le rappelait, après Nietzsche, feu Dominique Venner ?

Marie Cachet : En fait, depuis toujours. Quand j’étais petite, je me demandais pourquoi je ne pouvais contrôler que moi-même, pour ainsi dire. Je m’interrogeais sur la différence entre autrui et moi-même, sur l’individualité, sur l’infinitude de l’univers. J’étais une enfant renfermée à l’intérieur, et j’avais quelques particularités sensorielles qui n’aidaient pas à mon adaptation sociale. J’avais un attrait viscéral pour la Nature. Je me souviens de la sensation unique, presque oppressante que procuraient les grandes et sombres forêts de châtaigniers en Corse, les sommets des Alpes, les étoiles du ciel. J’observais tout ce que la Nature nous donnais à voir, et je lisais des livres sur la faune sauvage.

Marie Cachet : En fait, depuis toujours. Quand j’étais petite, je me demandais pourquoi je ne pouvais contrôler que moi-même, pour ainsi dire. Je m’interrogeais sur la différence entre autrui et moi-même, sur l’individualité, sur l’infinitude de l’univers. J’étais une enfant renfermée à l’intérieur, et j’avais quelques particularités sensorielles qui n’aidaient pas à mon adaptation sociale. J’avais un attrait viscéral pour la Nature. Je me souviens de la sensation unique, presque oppressante que procuraient les grandes et sombres forêts de châtaigniers en Corse, les sommets des Alpes, les étoiles du ciel. J’observais tout ce que la Nature nous donnais à voir, et je lisais des livres sur la faune sauvage.C’est cette sensation vertigineuse d’infinitude qui m’a fait prendre conscience de l’importance de notre plus longue mémoire. Plus tard, mais toujours enfant, j’ai farfouillé dans les bibliothèques et ouvert quelques livres de Platon, et surtout les stoïciens, Kierkegaard et Perceval.

Europe Maxima : Ce n’est un secret pour personne que votre compagnon et vous-même êtes extrêmement sévères à l’égard du christianisme et plus largement des monothéismes abrahamiques. Vous ne cachez pas non plus votre paganisme. De ce fait comment envisagez-vous votre identité française ? En effet vous n’êtes pas sans savoir que la France est la fille aînée de l’Église…

Marie Cachet : La fille aînée de l’Église ? La France est beaucoup de choses. La France, c’est aussi le pays avec le plus de vestiges paléolithiques en Europe. Vestiges jalousement gardés et dissimulés par l’Église, pendant longtemps.

La France, c’est La Ferrassie, la plus vieille nécropole du monde (- 39 000 ans), inconnue et abandonnée près d’une route, à peine ouverte à la visite, Le Regourdou, avec le plus vieux « dolmen » du monde (- 70 000 ans), Bruniquel, avec le plus vieux « Mithraeum » du monde (- 126 000 ans). La France, c’est les premiers squelettes d’enfants, de bébé et de foetus au monde (Le Moustier, La Ferrassie, Pech de l’Azé, La Quina), Lascaux, Chauvet, Rouffignac, Pech Merle, Cosquer, Gargas, Font-de-Gaume, Mas d’Azil, la Madeleine, Cro-Magnon… Il y en a tellement que vous vous ennuieriez si j’en faisais la liste.

La France, c’est aussi les innombrables tumulus, cairn, dolmens et menhirs, présents non pas seulement en Bretagne, mais dans tout le pays. À chaque fois que vous voyez une croix, vous pouvez être à peu près sûrs qu’il s’agissait d’un lieu important pour nos ancêtres païens.

Elle est là, notre plus longue mémoire. L’Église, a adopté, pour mieux nous attirer, nous tromper et nous soumettre, quelques-uns de nos rituels multi-millénaires. Elle a aussi détruit des vestiges sacrés, constructions gigantesques pour l’époque, posées pour durer des millénaires, comme témoins des énigmes du passé, que vous et moi avons le devoir de savoir lire. Platon disait que la réincarnation d’une âme durait de 3 000 à 10 000 ans ; dans le monde moderne, notre vision du temps est incroyablement étroite. 2 000 ans de christianisme, à l’échelle de nos ancêtres, c’est une poussière de temps.

La France, mon identité française, et l’identité de chaque Européen dont de nombreux ancêtres y ont vécu, c’est tout ce qui est enterré là, sous nos pieds, des milliers d’années de couches de terre, et les trésors qui s’y cachent. La France, c’est le plaisir de savoir qu’en veillant sur un hectare de terre, vous veillez peut-être sur d’importants vestiges.

Europe Maxima : Comment êtes-vous venu au paganisme et comment définirez-vous votre paganisme ? Vous considérez-vous comme völkisch ?

Marie Cachet : Je n’ai pas appris la mythologie. La mythologie c’était pour moi un fouillis de choses diverses. Varg m’en parlait parfois, et alors, avec ma perspective qui était différente, j’ai subitement tout vu clairement. Mon paganisme ? Le paganisme de nos ancêtres était une science, une explication profonde du fonctionnement de la Nature et du monde. De même, la réincarnation est une vérité.

Les traditions, mythologies et contes sont les vecteurs de cette science, et également des outils pour nous sortir de l’Amnésie.

Je ne connais pas les Völkischen, vous savez, je suis loin de toutes ces appellations.

Europe Maxima : Dans l’une des vidéos de votre chaîne YouTube vous affirmez que la permaculture relève du paganisme. Pourriez-vous développer ?

Marie Cachet : La permaculture c’est le paganisme. S’il fallait définir en quelques mots l’opposition fondamentale du paganisme et des religions du désert, je le ferais ainsi : les religions du désert placent l’homme au dessus de la Nature, pour elles, la Nature est l’esclave de l’homme, et l’homme n’a rien a apprendre d’elle, au contraire, il doit la soumettre. Le paganisme, c’est l’exact inverse : l’homme est partie de la Nature, et il est soumis à ces lois, s’il n’obéit pas à ces lois, alors il sera lui-même détruit (bien sûr pas immédiatement, mais après plusieurs milliers d’années). L’homme doit observer la Nature, et apprendre d’elle. Voilà concrètement mon paganisme.

Europe Maxima : Vos positions sur le paganisme, votre critique virulente du christianisme ainsi que votre penchant pour l’écologie peuvent rappeler Robert Dun. Connaissez-vous son œuvre ?

Marie Cachet : Malheureusement, non, sur certains sujets je suis totalement ignorante. Je m’informerai.

Europe Maxima : L’intérêt que vous montrez pour l’Europe en tant que culture s’accompagne-t-il d’un intérêt pour une Europe politique ?

Marie Cachet : Non. Je crois qu’on a fini avec la politique. Les jeux sont faits. La solution moderne revient toute seule : le tribalisme, aussi appelé « communautarisme », l’autonomie et la décroissance. Laissons-les s’amuser avec leur jeu d’échec et disparaissons pendant qu’il en est encore temps. Utilisez l’énergie qu’il vous reste, au sens littéral du terme (le pétrole) pour préparer l’avenir, dans lequel les meilleurs survivront. C’est mon opinion.

L’effondrement de la politique et de l’économie sera alors la meilleure chose qui puisse nous arriver. Quand j’étais ado, ce qu’il fallait faire pour s’en sortir aujourd’hui, c’était apprendre les codes informatiques, aujourd’hui, ce qu’il faut faire, c’est apprendre la permaculture et la décroissance. C’est ça la vraie modernité, c’est ça la vraie révolution.

Europe Maxima : Quel est votre sentiment sur la situation en France et en Europe ?

Marie Cachet : Ne pas s’agiter, ne pas sommeiller, ne pas faire semblant.

Europe Maxima : Vous êtes une adepte du survivalisme. L’autonomie maximum possible et la préparation à des temps difficiles sont souvent les motivations premières lorsque l’on entreprend une telle démarche. Est-ce aussi à vos yeux une façon de se rapprocher du mode de vie de nos aïeux ?

Marie Cachet : Oui, c’est les deux à la fois. C’est aussi la découverte d’une vie beaucoup plus rassasiante. La permaculture procure un bonheur intense. Réparons le désert laissé par les générations précédentes !

Europe Maxima : À l’instar de votre compagnon vous êtes à l’évidence quelqu’un de créatif. Vous avez réalisé un film intitulé ForeBears, vous animez un site où vous faites part de vos recherches sur l’homme de Néandertal et vous venez de sortir votre deuxième ouvrage Le secret de l’Ourse . Comment vous êtes-vous intéressée à ce lointain ancêtre ?

Marie Cachet : Vous l’avez dit vous-même : notre plus longue mémoire. La même passion que celle qui a poussé Roger Constant à creuser un trou gigantesque dans son jardin, jusqu’à la sépulture Néandertalienne du Regourdou, le flair, l’envie de remonter au bout du bout.

Europe Maxima : Des chercheurs ont récemment attesté, grâce à des preuves « irréfutables » trouvées dans la grotte de Goyet en Belgique, que l’homme de Néandertal était anthropophage. Qu’en pensez-vous ?

Marie Cachet : Néandertal n’était pas anthropophage, c’est mon avis. Ces fameuses « preuves », à Goyet, ou sur d’autres sites, sont des traces de découpe sur les fémurs et sur la nuque. J’explique clairement dans mon dernier livre et à travers les rituels et traditions européennes, pourquoi l’on prélevait les fémurs et/ou têtes des ancêtres. Les tombes renfermant des squelettes sans têtes sont innombrables dans l’histoire de l’Europe. Dans le site du Regourdou (Neandertal, – 70 000 ans), la tête (Mimir) est manquante et les jambes ont été remplacés par des jambes d’ours. Ce rituel a été imagé dans le film ForeBears, et était encore d’actualité chez les Celtes.

Europe Maxima : Vous avez sorti en décembre 2016 votre second ouvrage Le Secret de l’Ourse. Pourriez-vous présenter ce second effort aux lecteurs d’Europe Maxima ? Est-ce la suite de votre livre Le Besoin d’Impossible ?

Marie Cachet : Le Secret de l’Ourse, c’est une clef pour comprendre toutes nos traditions, nos mythologies et nos contes classiques. Absolument tout, des sorcières aux différents dieux, en passant par les dolmens, les grottes ornées, et même par les rituels étranges comme « la petite souris », « la galette des rois » et que sais-je encore…

En un sens oui, c’est la suite du premier livre Le Besoin d’Impossible, mais plutôt pour moi-même, car objectivement, les deux livres sont très différents.

Europe Maxima : Votre théorie est donc que nos mythes, contes et légendes sont en réalité « codés » et qu’ils ne sont pas juste de simples histoires pour les petits et les grands. Selon vous, peut-on parler d’ésotérisme ?

Marie Cachet : Oui, dans le sens réel du terme, on peut parler d’ésotérisme. Ce système de mémoire est génial. Tout un chacun, petit et grand, peut se rappeler de ces histoires simples et appliquer des traditions millénaires, ainsi, les énigmes restent disponibles, et puis certains les comprendront.

Europe Maxima : La lecture que vous faites de tous ces mythes et de facto très matriarcale. Vous êtes vous-même mère de cinq enfants. Cela a-t-il d’une manière ou d’une autre influencé ou « guidé » vos recherches ?

Marie Cachet : On m’a dit cela plusieurs fois, mais je crois que ce n’est pas juste. On est habitué à la dichotomie matriarcal/patriarcal, moi, je n’en vois pas. Le rituel de réincarnation est symbolisé par la grossesse, qui, inévitablement, se passe dans un corps féminin. Cependant la mémoire, l’ancêtre, est souvent imagé par le masculin.

La maternité m’a aidé à comprendre des symbolismes énigmatiques que je n’aurais sans doute pas saisi autrement. Un accouchement naturel, pour une femme, c’est une sortie brutale de la domestication moderne, c’est un rituel de passage. Après mon premier accouchement, la sage-femme m’a demandé : « vous voulez voir le placenta ? ». Moi, j’avais 19 ans, j’aurais eu envie de dire non, mais ma belle-mère, qui étais avec moi, a tout de suite répondu « oui ». C’est alors que j’ai vu cet organe mystérieux, ce jumeau, et qu’elle m’en a expliqué le fonctionnement.

D’ailleurs, comme je le précise dans mon livre, le placenta, c’est le père.

Europe Maxima : À travers la lecture de votre livre on se rend compte de l’importance du placenta, ce qui en définitive est le simple reflet de la réalité. Vous êtes-vous intéressée à l’isotropie placentaire, dorénavant illégale dans ce pays de liberté que l’on nomme France, et à ses bienfaits ?

Marie Cachet : Lors de mon dernier accouchement, à cause des pratiques médicales modernes, j’ai vécu une grave hémorragie de la délivrance. Pour me remettre sur pied, j’ai pu éviter une transfusion, mais j’ai dû avoir des perfusions de fer à haute dose. Si j’avais vécu la même chose en situation dégradée, peut-être que je l’aurais mangé, ce placenta, comme le font tous les animaux, car il est rempli de fer facilement assimilable. En cas d’accouchement normal, je ne l’aurais pas jeté, comme c’est le cas dans les hôpitaux aujourd’hui, mais je l’aurais enterré et j’aurais planté un arbre à ses côtés.

Vous savez, en France, vous pouvez toujours négocier…

Europe Maxima : Votre livre soulève la question de nos vies antérieures, et le constat que vous faites est que l’ancêtre « lutte » pour renaître. Cela expliquerait ainsi les souvenirs de vies antérieures de certaines personnes. La prochaine étape pour vous n’est-elle pas justement de vous remémorer ces vies, de développer une nouvelle forme de maïeutique ?

Marie Cachet : Je ne sais pas. Je crois que ces choses sont trop intimes pour être dévoilées, mais je me trompe peut-être.

Europe Maxima : En définitive faire des enfants serait donc un moyen d’être immortel…

Marie Cachet : En quelque sorte…

• Propos recueillis par Thierry Durolle.

• Marie Cachet, Le secret de l’Ourse. Une clé inattendue pour la compréhension des mythologies, traditions et contes européens, préface de Varg Vikernes, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016, 344 p., 32,60 €.

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, entretiens et videos, tradition 0 commentaire -

L’EMPEREUR AUGUSTE : CONQUÊTE DU POUVOIR (44 – 27 AV. J.-C.) | | 2000 ANS D’HISTOIRE | FRANCE INTER

-

Charles Horace - Fascisme italien, Nationalisme intégral. Entre malentendus et confusions.

-

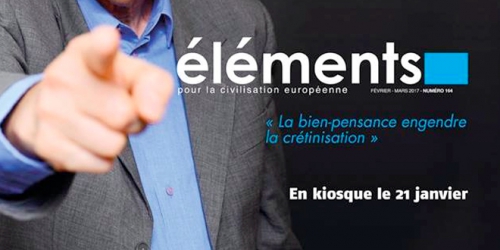

Éléments N°164 : Gauche-droite, c’est fini !

Depuis que la gauche s’est employée à remplacer son ancien électorat par des catégories extérieures aux catégories nationales et à favoriser avant tout la mondialisation des échanges, deux dynamiques nouvelles sont à l’œuvre dans le paysage politique européen. (…)

La première dynamique est la dynamique identitaire. Elle peut s’exprimer à gauche comme à droite. En dépit de tout ce qui les oppose, elle comprend aussi bien les nationalistes identitaires que les tenants du multiculturalisme. Dans l’un et l’autre cas, la notion décisive est celle d’ethnos, c’est-à-dire de personnalité historique ou ethnoculturelle, considérée comme non négociable.

La seconde dynamique est celle du populisme. Elle ne se confond pas avec la précédente, même si elle peut parfois la rejoindre. À la façon du boulangisme, le populisme mêle lui aussi des éléments de gauche et de droite. Mais surtout, il ne se réclame pas seulement du peuple-ethnos, mais avant tout du peuple-démos, c’est-à-dire du peuple politique, et subsidiairement du peuple-plebs, c’est-à-dire des couches dominées. En France, il correspond sociologiquement aux classes populaires et aux éléments de la classe moyenne menacés de déclassement, et géographiquement à la « France périphérique » par opposition aux métropoles mondialisées.

Le populisme s’appuie sur le principe de la souveraineté populaire et dénonce ses limitations par la démocratie libérale et l’État de droit. Déçus par la mondialisation comme par les institutions européennes, physiquement hostiles à la privatisation du sens de l’existence comme à l’avènement d’un homme hors-sol, dépouillé de ses racines et de sa mémoire, révulsés par les mouvements migratoires, hantés par la peur de la désagrégation de la sociabilité qui leur est propre, mus surtout par un puissant ressentiment envers les élites, les populistes s’efforcent d’articuler une nouvelle demande sociale : demande de repères en matière de mœurs, demande de cadres protecteurs, demande d’une politique qui ne se ramène pas à la gestion, demande d’une démocratie réelle, demande d’autorité.

François Fillon n’est pas un populiste. Il s’adresse avant tout aux bourgeois retraités qui forment le socle de l’électorat de droite, et qui aspirent à la fois à un paisible conservatisme des mœurs et à un libéralisme modéré. Mais c’est là que le bât blesse. Ceux qui se réclament de cette improbable alliance se retrouvent un jour ou l’autre dans une position intenable : s’ils appliquent un programme libéral, qui comprend l’ouverture des frontières, la politique des droits individuels et la soumission de l’entreprise aux exigences des propriétaires du capital, ils déçoivent les conservateurs ; s’ils appliquent un programme conservateur, qui implique la protection de la société, le maintien des frontières et le primat de l’intérêt national, ils déçoivent les libéraux.

La question qui se pose est alors celle-ci : peut-on encore, sans tomber dans l’incohérence, être à la fois conservateur et libéral aujourd’hui ?

Au sommaire du N°164 d’Eléments

- Entretien exclusif avec Marcel Gauchet

« La bien-pensance engendre la crétinisation » - Populisme, la grande peur des élites, par Alain de Benoist

Dossier : Droite-gauche, c’est fini !

- Politique-fiction : Le Pen-Mélenchon au second tour

- L’obsolescence programmée du clivage droite-gauche

- Pourquoi les vrais socialistes font la guerre à la gauche

- Entretien avec Charles Robin

- Rencontre avec Bernard Langlois, membre fondateur d’Attac et de Politis

Et aussi…

- L’AF et ses dissidents

- Les nouvelles têtes à claques du libéralisme

- La France buissonnière de Sylvain Tesso

- Littérature : entretien avec Louis Jeanne

- La leçon de Gabriel Matzneff

- Tintin : retour au pays des Soviets

- À la redécouverte de Thomas Sankara

- Après nous le déluge ? La réponse de Sloterdijk

- Philosophie : L’esprit dépend-il de la matière ?

- L’esprit des lieux : Venise

http://www.voxnr.com/7782/elements-n164-gauche-droite-cest-fini

- Entretien exclusif avec Marcel Gauchet

-

Quotient intellectuel et immigration : quelques vérités dérangeantes

C'est un fait, le taux de réussite aux tests de QI est plus élevé dans les pays occidentaux que dans les pays africains. Cela peut s'expliquer de deux façons, mais le résultat est le même.Soit l'instrument de mesure est fait pour ce qu'il devait initialement mesurer, à savoir le quotient intellectuel d'un Occidental, et les enfants africains sont naturellement pénalisés par ce système.L'instrument est alors subjectif et l'adaptation impossible, puisque les Africains ne sauraient se soumettre avec succès à un système mental qui les handicape.Soit l'instrument est objectif, et les résultats préoccupants pour les enfants français : en effet, la cohabitation avec des élèves statistiquement moins performants constituera, cette fois pour eux, un handicap.On observera toutefois que les enfants asiatiques obtiennent des scores aussi bons, voire souvent meilleurs que les enfants européens aux tests de QI.Jean-Yves Le Gallou, Immigration, la catastrophe, que faire ? -

Les Brigandes - Che Guevara

-

LA NAISSANCE DE L’EMPIRE ROMAIN (31 AV. J.-C.) | 2000 ANS D’HISTOIRE | FRANCE INTER