culture et histoire - Page 1086

-

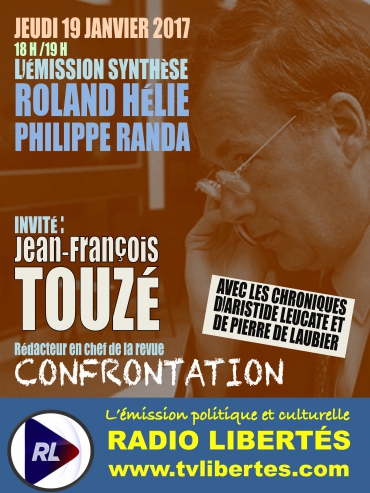

Jean-François Touzé invité à l'émission Synthèse de jeudi prochain, 19 janvier, sur Radio Libertés

-

MICHEL ONFRAY – Camarade ou salopard ?

-

Guerre d'Espagne : le simple fait de porter une croix ou de se déclarer catholique était passible de mort

Mgr Antoine de Rochebrune, prélat de l’Opus Dei en France, évoque le film Au prix du sang, sur le fondateur de l'Opus Dei :

"Comment Josémaria a-t-il vécu les premières années de guerre ? A-til été confronté au massacre de prêtres ? A-t-il échappé à des tentatives d’arrestation ?

Durant la guerre fratricide qui fit suite au coup d’Etat d’un groupe d’officiers contre la République, le simple fait de porter une croix ou de se déclarer catholique était passible de mort. On estime qu’à Madrid 35% du clergé fut assassiné à cette époque. Un jour, des miliciens pendent devant chez la mère de Josémaria un homme qui lui ressemble, pensant que c’était lui. Comme tant d’autres prêtres, l’abbé Escriva risque donc sa vie et doit en permanence se cacher. Le 30 août 1936, alors qu’il est caché chez des amis, un groupe de miliciens passe de maison en maison au milieu de la nuit pour procéder à des perquisitions, à la recherche d’ennemis. Ce jour là, Josémaria échappe aux miliciens en se réfugiant dans une mansarde mais comprend qu’il doit partir, pour ne pas mettre en danger la vie de ses hôtes. Pour les jeunes qui l’entourent, il est frappant de constater que, même au plus fort de la persécution religieuse, Saint Josémaria se refusera toujours à parler de politique mais portera au contraire un discours de paix et de réconciliation.

Est-il vrai, comme on le voit dans le film, que Josémaria a confessé « en civil » dans un zoo et qu’il a du se réfugier dans un hôpital psychiatrique ?

Josémaria a effectivement souvent parcouru les rues et les jardins publics en « civil », avec de jeunes gens qu’il confesse en marchant, en faisant mine de se promener simplement avec eux. Les lieux où il a du se cacher ou célébrer la messe dans la clandestinité sont multiples. Il passa notamment 5 mois, d’octobre à mars 1937, dans la clinique du docteur Suils, un ami de lycée devenu psychiatre, avant de se réfugier au consulat du Honduras où il resta jusqu’à la fin du mois d’août 1937. C’est à cette date qu’il put se procurer des documents qui lui assuraient une relative liberté de mouvement."

-

Bistro Libertés avec Alexandre Del Valle

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, divers, entretiens et videos 0 commentaire -

Les monnaies médiévales (version française) (42 mn)

-

Poutine est il un dictateur? (Yvan Blot)

-

ZOOM - Bertrand Allamel : la vision socialiste des politiques culturelles

-

L'Histoire en pièces - Les Gaulois

-

Zoom - Fabrice Madouas - Eric Branca : "Il y a une psychologie de droite..."

-

Spiritualité survivaliste : Tolkien et les Centres cachés

La crise existentielle actuelle nous sensibilise aux plans de survie, aux bunkers de Snyder, aux BAD et aux techniques popularisées par Piero Sangiorgio. On parlera ici des centres cachés. Il faudra donner une dimension spirituelle à nos projets de survie.

Ce texte reprend le chapitre V de mon livre sur le Salut par Tolkien (disponible chez AVATAR Diffusion).

Ce texte reprend le chapitre V de mon livre sur le Salut par Tolkien (disponible chez AVATAR Diffusion).On devra Vivre, pas survivre. Peut-être même revivre car on ne vit pas vraiment dans le monde de la démocratie-marché. C’est dans ce sens que j’écris ma bataille des Champs patagoniques. Les chapitres que des milliers de lecteurs lisent sur voxnr.com sont des « essais en vue de mieux », pas une version définitive du roman de survie à paraître.

Le Seigneur des Anneaux fait souvent allusion à des territoires sacrés, protégés, surprotégés même, mais souvent condamnés. Fondcombe ou la Lorien sont des territoires de ce type, et même la Comté, à un niveau certes modeste. Ce que l’on sait, c’est que les forces obscures progressent sans cesse.

Catastrophé par notre monde, Tolkien écrit dans une lettre à Amy Ronald le 15 décembre 1956 :

« En réalité je suis un chrétien, et même un catholique romain ; en ce sens je n’attends pas que l’histoire soit autre chose qu’une longue défaite, quoiqu’elle contienne quelques échantillons ou éclairs de la victoire finale. »

Les Valar (les entités divines chez Tolkien, à forte connotation païenne tout de même) se barricadent :

« Les Valar furent pris d’un doute pendant l’attaque contre Tilion, craignant ce que pourraient inventer encore la malveillance et la ruse de Morgoth. S’ils ne voulaient pas le combattre sur les Terres du Milieu ils n’avaient pas oublié la chute d’Almren et décidèrent que Valinor n’aurait pas le même sort. Ils décidèrent alors de fortifier encore plus leur territoire et ils élevèrent pour cela les Pelóri à une hauteur vertigineuse, à l’est, au nord et au sud. Les parois extérieures devinrent comme des murs noirs et glacés, sans prise ni aspérité, qui donnaient sur des précipices aux parois lisses et dures comme du verre et s’élevaient jusqu’à des sommets couronnés de glace.»

On peut citer Guénon et sa Crise :

« Il n’en est pas moins vrai que ce mouvement anti-traditionnel peut gagner du terrain, et il faut envisager toutes les éventualités, même les plus défavorables ; déjà, l’esprit traditionnel se replie en quelque sorte sur lui-même, les centres où il se conserve intégralement deviennent de plus en plus fermés et difficilement accessibles.»

Valinor redoute les forces qui « gagnent du terrain ». Un passage du Seigneur des Anneaux évoque cet appauvrissement spirituel du monde, qui est la marque de l’univers de Tolkien. On n’a que des échos ou des restes de ces Temps Anciens où abondaient l’Esprit, la Paix, la Beauté. Gandalf s’exprime :

II règne un air salubre à Houssaye. Il faut qu’un pays soit soumis à beaucoup de mal avant d’oublier entièrement les Elfes quand ils y ont demeuré autrefois.

Et Legolas ajoute cette note superbe de sensibilité nervalienne :

– C’est bien vrai, dit Legolas. Mais ceux de cette terre étaient une race différente de nous autres, Elfes des bois, et les arbres et l’herbe ne se souviennent plus d’eux. Mais j’entends les pierres les pleurer: Profondément ils nous ont creusées, bellement ils nous ont travaillées, hautement ils nous ont dressées, mais ils sont partis. Il y a longtemps qu’ils sont partis chercher les Havres».

On peut citer encore ce beau monologue de Legolas sur la Nimrodel au début du chapitre sur la Lothlorien :

« Voici la Nimrodel ! Dit Legolas. Sur cette rivière, les Elfes Sylvestres composèrent de nombreuses chansons il y a longtemps… Tout est sombre à présent, et le Pont de la Nimrodel est rompu. Je vais me baigner les pieds, car on dit que l’eau est bienfaisante aux gens fatigués. »

Retournons au Silmarillion, à ses efforts désespérés. Après la construction de la forteresse Valar, les elfes retiennent la leçon : dans le Silmarillion la maia Melian, future mère de Luthien, mariée au roi elfe Thingol, tente aussi de s’isoler, de se retirer du monde. :

« Melian était sa reine, plus sage qu’aucune fille des Terres du Milieu, et leur palais secret s’appelait Menegroth, les Mille Cavernes, à Doriath. Melian donna de grands pouvoirs à Thingol, qui était déjà grand parmi les Elfes… Les amours de Thingol et de Melian donnèrent au monde le plus beau des Enfants d’Ilúvatar qui fut ou qui sera jamais ».

Melian dote son royaume de murs magiques et protecteurs.

« Melian utilisa son pouvoir pour encercler ce domaine d’un mur invisible et enchanté : l’Anneau de Melian. Nul ne pouvait le franchir contre son gré ou celui de Thingol, s’il n’avait un pouvoir égal ou supérieur au sien, à celui de Melian la Maia. Et ce royaume intérieur fut longtemps appelé Eglador, puis Doriath, la terre protégée, le Pays de l’Anneau. Il y régnait une paix vigilante mais, au-dehors, c’étaient le danger et la peur ».

Et tout finit mal :

« Il arriva donc à ce moment que son pouvoir se retira des forêts de Neldoreth et de Region et Esgalduin, la rivière enchantée, parla d’une voix différente. Doriath était ouverte à ses ennemis ».

Passons au roi elfe Turgon qui fonde une cité dont nous avons toujours rêvé, Gondolin, une cité dont le nom nous évoque certains lieux de Galice et du Portugal. Nous avons trouvé dans ces beaux parages des lieux nommés Gondomar et… Gondar.

Turgon crée sa cité sacrée sur les conseils du dieu des eaux :

« Turgon se mit en route et découvrit, avec l’aide d’Ulmo, une vallée cachée dans un cercle de montagnes, Túmladen, où se dressait une colline rocheuse. Il revint à Nevrast sans parler à personne de sa découverte et là, au plus secret de ses conseils, il commença de faire le plan d’une cité qui ressemblerait à Tirion sur Túna, la ville que pleurait son cœur exilé. »

Cette cité parfaite, image de la cité divine dont a parlé René Guénon dans un texte surpuissant, est donc une cité sur plan, comme celles dont purent rêver de grands urbanistes.

Mais c’est surtout une cité interdite.

Cette belle colonie est décrite ainsi par Tolkien. Elle nous évoque aussi l’île mythique de Buyan dans les contes russes :

« Ils se mirent à croître et à se multiplier derrière le cercle des montagnes et à mettre tous leurs talents dans un labeur incessant, tant et si bien que Gondolin sur Amon Gwareth devint une ville d’une beauté digne d’être comparée avec la cité des Elfes, Tirion d’au-delà des mers. Hautes et blanches étaient ses murailles et ses marches de marbre, haute et puissante était la Tour du Roi… Il y avait le jeu étincelant des fontaines et dans les palais de Turgon se dressaient des images des Arbres d’autrefois, taillées par le Roi lui-même avec le talent des Elfes».

Turgon Le Roi se renferme de plus en plus, mais cette décision ne le servira pas ; Tolkien écrit avec une certaine dureté sur la non-réceptivité de son personnage aux malheurs du monde :

« Alors, il fit bloquer l’entrée de la porte cachée qui donnait sous le Cercle des Montagnes et plus personne, désormais, tant que la ville fut debout, ne sortit de Gondolin pour la paix ou pour la guerre… Il interdit aussi à ses sujets de jamais franchir le Cercle des Montagnes. Tuor resta à Gondolin, ensorcelé par sa beauté, le bonheur et la sagesse de ses habitants».

Enfin le haut-lieu sera trahi et la dernière cité prise par le Maléfique.

Dans le Seigneur des Anneaux, lorsque les compagnons de l’anneau arrivent à la Lothlorien, lieu protégé par la bonne dame Galadriel, ils entendent les propos suivants :

« Nous vivons à présent sur une île au milieu de nombreux périls, et nos mains jouent plus souvent de la corde de l’arc que de celles de la harpe. Les rivières nous ont longtemps protégés, mais elles ne sont plus une défense sûre, car l’Ombre s’est glissée vers le nord tout autour de nous. Certains parlent de partir, mais il semble qu’il soit déjà trop tard pour cela. Les montagnes à l’ouest deviennent mauvaises ».

Les lieux sacrés sont protégés. On doit bander les yeux de Gimli à l’entrée de la Lothlorien. Ce dernier résiste et on propose de bander les yeux de tout le monde :

« Si Aragorn et Legolas veulent le garder et répondre de lui, il passera, il ne traversera toutefois la Lothlorien que les yeux bandés… Nous aurons tous les yeux bandés, même Legolas. Ce sera mieux, bien que cela ne puisse que ralentir le voyage et le rendre ennuyeux ».

Les yeux bandés dans une forêt sacrée ?

«Tacite déjà (La Germanie, XXXIX) parle d’un bois, au pays des Semnones, où l’on ne pouvait pénétrer que lié, c’est-à-dire enchaîné. Cela concerne un rite magique en relation avec les dieux lieurs dont a parlé mon maître et ami Régis Boyer.

Et tant que nous y sommes, nous citons cet extrait de Tacite :

« Ils ont une forêt consacrée dès longtemps par les augures de leurs pères et une pieuse terreur… Une autre pratique atteste encore leur vénération pour ce bois. Personne n’y entre sans être attaché par un lien, symbole de sa dépendance et hommage public à la puissance du dieu. S’il arrive que l’on tombe, il n’est pas permis de se relever ; on sort en se roulant par terre. Tout, dans les superstitions dont ce lieu est l’objet, se rapporte à l’idée que c’est le berceau de la nation, que là réside la divinité souveraine, que hors de là tout est subordonné et fait pour obéir».

Voilà une vraie survie. Elle n’aura de but qu’initiatique cette survie.

En latin nos passages soulignés donnent ceci :

Est et alia luco reverentia Nemo nisi vinculo ligatus ingreditur… per humum evolvuntur…

On voit que chez Tolkien ces centres cachés censés nous protéger du monde ne durent qu’un temps. La longue défaite que voyait ce génie repose sur ces causes : fatigue, lâcheté, accident, insistance surtout de principes de méchanceté en permanence actif.

Bibliographie

- Bonnal, Le Salut par Tolkien (AVATAR Editions) – Lien

- La Chevalerie hyperboréenne et le Graal (Dualpha) – Lien

- Guénon – Symboles de la science sacrée ; la Crise du monde moderne

- Tacite – Germania

- Tolkien – Le Silmarillion ; Le Seigneur des anneaux ; Lettres.

Le Salut par Tolkien : Eschatologie Occidentale et Ressourcement Littéraire – Nicolas Bonnal – 22,00€ – AVATAR Editions – 15/10/2016

http://www.voxnr.com/7656/spiritualite-survivaliste-tolkien-et-les-centres-caches