Le 21 janvier 1793 au petit matin mourait le roi Louis XVI, guillotiné à Paris. Depuis, nous n’avons pas cessé de parler de cette mort. Pour Balzac, « le jour où on a coupé la tête du roi, on a coupé la tête de tous les pères de familles. » Pour Raymond Poincaré, la mort de Louis XVI fut « un suicide collectif ».

Cette mort marque surtout d'une empreinte de sang la plus formidable opération d'amnésie collective de notre histoire. En tuant le roi, les conventionnels rejetaient tout le passé qui était lié à sa personne. Ils condamnaient la France antérieure à 1793 à l'oubli, créant une nouvelle France, au calendrier marqué de l'an I de la République. Avec cette mort, la révolution devenait un bloc. On était pour ou contre cette mort. Il n'était plus possible d'être royaliste, monarchien, libéral, partisan de la régence de Philippe-Egalité, fédéraliste, girondin, jacobin. On était simplement favorable ou hostile à la mort du roi, et tous ceux qui se montrèrent hostiles furent rejetés, d'une manière ou d'une autre, dans le camp de la contre-révolution, c'est-à-dire celui voué à l'oubli collectif.

Le temps passa, apaisa en apparence cette terrible blessure. A la Restauration, on retrouva le corps de Louis XVI, dans une fosse commune, où il avait été placé pour être oublié. Louis XVIII lui fit donner des funérailles dignes d'un roi, et sa tombe, en la basilique de Saint-Denis, marque le souvenir des rois à elle seule. Dès 1814, l'habitude fut prise, dans toute la France, le 21 janvier, de faire dire des messes pour le repos de l'âme de Louis XVI. Ce sont, depuis, des milliers et des milliers de messes qui ont été dites pour le repos de l'âme d'un homme certainement au Ciel désormais, et intercesseur pour son peuple et sa patrie.

Mais est-il encore utile, aujourd'hui, de se souvenir d'une mort vieille de plus de deux siècles, dans un pays où la république semble faire la presque unanimité ? Après tout, si on se souvient de la guerre de Cent ans, des guerres de religion ou de la Fronde, on ne place plus aucune passion dans l'évocation de ces événements pourtant autrement plus douloureux pour la patrie que la mort d'un seul homme, fût-il roi. Pourquoi lui, alors ? Cette question, à vrai dire, pose un faux problème. La question n'est pas celle de l'utilité, mais de la signification de cette célébration. Que signifie pour quelques milliers de Français de continuer de se souvenir, chaque année, de la mort d'un roi et de faire dire à son attention une messe ou de déposer place de la Concorde une gerbe de fleurs ? Il s'agit, pour la plupart, de se souvenir que l'histoire de France n'a pas commencé en 1789, qu'elle plonge ses racines dans un passé plurimillénaire, dont le roi était le représentant, en incarnant la dynastie, histoire familiale de la France. Il s'agit de s'unir à la mémoire de cette vieille France et d'en faire un socle d'espérance pour le présent.

Est-ce utile ? Oui ! Cent fois oui !

La révolution de 1789 a ceci de particulier que dans tous les événements tragiques qui bouleversèrent notre histoire, elle est le seul dont les acteurs ont tenté d'opérer une table rase complète du passé du peuple. En quelques mois, les députés ont jeté à terre toute la législation existante de l'ancienne royauté et remplacé tout son personnel, du moins l'ont-ils prétendu, et ce avec assez de conviction pour que tout le monde le croit et imagine ce passé tout à fait révolu. De cette volonté de rejet total du passé est née une fracture de la France en deux camps, d'abord égaux, puis avec le temps de plus en plus inégaux en faveur des révolutionnaires, au fur et à mesure que progressait dans les esprits leur entreprise amnésique. Celle-ci repose pourtant sur un mensonge. Les lois de la royauté furent-elles toutes supprimées ? Non ! Le Code civil et le Code pénal, fruits de l'Empire, s'assoient tous deux sur les coutumes et les lois de la France d'avant 1789, dont ils reprirent des pans entiers. Et pour cause, les rédacteurs de ces codes étaient tous des anciens magistrats du roi et de ses cours souveraines. Ils avaient passé sans trop d'encombre, discrètement, le tumulte révolutionnaire, et lorsque revint la paix, ils retrouvèrent d'honorables fonctions. Les hommes d'argent étaient également issus de l'ancienne royauté, et la Cour des comptes, sous Bonaparte, rendit justice aux fermiers généraux et leur gestion. La pratique de l'impôt affermé ne s'est pas tout à fait perdue d'ailleurs.

La liste serait longue des coutumes qui ont survécu à la mort de la royauté.

Mais de cette dichotomie entre le mensonge de la table rase et la réalité infiniment plus complexe du pays est née un malaise, celle d'un esprit de parti empli de haine, entre les partisans de l'ancienne royauté, ceux de la révolution, les modérés de tous les camps, chacun fondant sur une vision fausse de l'histoire une politique présente bancale.

L'histoire fut oubliée, mais les partis demeurèrent, et si aujourd'hui il n'y a que peu de royalistes authentiques, les conservateurs de tous genres sont parmi leurs héritiers inconscients. Ce n'est pas un hasard si, dans ces milieux, sans que nul ne sache vraiment pourquoi, il demeure une secrète amertume à l'évocation de la mort de Louis XVI, tandis que les républicains vraiment convaincus, le plus souvent ancrés à gauche de l'échiquier politique, font de cette mort une étape regrettable mais nécessaire, quand ils ne s'en glorifient pas.

La table rase révolutionnaire était inédite. Dans les guerres de jadis, lorsqu'une province rejoignait le domaine du roi, ses soldats martelaient les armoiries du vaincu, faisaient disparaître son nom de tous les lieux, mais le passé demeurait présent, car les peuples conservaient jalousement leurs coutumes.

Le traitement par l'oubli ou la falsification, initié en 1789, devint, par la suite, la manière courante de transmettre l'histoire. Les historiens de la première moitié du XIXe siècle relurent toute l'histoire de France à l'aune de la Révolution, ne comprenant donc plus rien à rien, car plaçant dans l'esprit des hommes des siècles passés des idées, des mots qu'ils ne pouvaient pas avoir eu. La lutte des classes, l'esprit de tolérance, les principes libéraux de la liberté individuelle furent mis dans la tête des hommes du moyen âge ! Terrible erreur ! Elle conduisit des générations de Français à ne plus comprendre le sens de leur passé. Les historiens de la IIIe République calomnièrent le second empire. Ceux de la IVe République masquèrent les origines vichystes de nombre des lois de leur régime et d'une large part de leur personnel politique et administratif, tout comme on feignit d'oublier que les lois xénophobes ou liberticides de Vichy trouvaient leur source dans la réglementation administrative de la fin de la IIIe République. Enfin, les historiens de la Ve République jetèrent un voile de ridicule sur la IVe République.

Dans une vie civique qui est devenue l'incessante guerre civile des partis, sans qu'il ne soit plus aucune force tutélaire les contenant ou les unissant sur des points non négociables de cohésion nationale, la règle est donc celle de la calomnie historique ou de l'oubli.

Les programmes scolaires actuels en sont un beau condensé, où le collégien passe de Rome au XIIe siècle en ignorant Mérovingiens et Carolingiens, sans d'ailleurs avoir vraiment plus étudié les Gaulois. Il survole la féodalité sans maîtriser l'histoire politique du pays, saute sur la Renaissance en ayant flirté deux minutes avec la guerre de Cent ans, oublie les guerres de religion, dont il ne voit que les traits saillants, parvient difficilement à Henri IV, Louis XIII et Louis XIV pour lesquels il est consacré autant de temps qu'aux origines de l'Islam. Enfin, au XVIIIe siècle, Louis XV est le grand oublié, ainsi que l'empire colonial français. On en arrive à Louis XVI fin de règne, pour débouler sur la révolution et enfin retrouver une histoire de France chronologique et continue jusqu'à nos jours, avec cependant encore des faiblesses sur les points litigieux, à savoir la Restauration, la Monarchie de Juillet, le Second empire, Vichy et la IVe République. A peine survolés, ces régimes sont déconsidérés par le programme.

Contre toute attente, l'enseignement de l'histoire est encore plus mal logé au lycée, où les trous chronologiques sont béants.

Parvenus à la fin de leurs études secondaires, les jeunes français sont parfaitement ignorants de leur histoire, incultes, incapables de sortir autre chose que quelques anecdotes, quelques faits saillants, parmi lesquels la shoah arrive en bonne place. Pour eux, tous les événements survenus avant leur naissance sont rejetés dans un tohu bohu.

Ce peuple amnésique s'ignore, se divise contre lui-même, et se hait, car ne connaissant plus les réalisations de ses ancêtres, leurs joies et leurs peines, ne sachant plus d'où il vient, il gobe sans discernement tous les mensonges possibles, dont la mode actuelle consiste à attaquer la mémoire et la réputation du pays, que ce soit sur Vichy, sur les colonies, sur la place des femmes, le traitement des ouvriers, l'accueil des migrants, partout la France semble n'avoir fait que le mal, et l'ignare, incapable de se défendre, accepte et baisse la tête.

Les conséquences sociales de cette amnésie sont énormes. Non seulement elles engendrent une perte terrible du bon sens et de l'esprit d'attachement au pays, terreau de l'esprit civique, mais chez les êtres socialement fragiles, elle ouvre la voie aux modèles plus attrayants, plus forts, dont le djihadisme est actuellement le plus terrible exemple.

Pourtant il faut se souvenir de l'acte de naissance de la France, et de sa longue histoire, qui n'est pas faite de ruptures et de haines, mais d'une incroyable continuité, ponctuée de secousses. Quand a commencé l'histoire de notre France ? En 1945 ? En 1871 ? En 1789 ? En 843 ? En 496 ? En 52 avant Jésus-Christ ?

Il n'y a pas de date précise à cette naissance, mais plutôt un esprit qui insuffla la vie au pays. On peut parler d'une histoire de France à partir du moment où les peuples qui vécurent sur cette terre eurent conscience de former un ensemble cohérent de civilisation et de peuplement, et où les nations étrangères perçurent ce groupe comme tel, sans que depuis il y ait eu de rupture fondamentale dans la reconnaissance de cette aire civilisationnelle et de peuplement.

Pour le cas de la France, on peut ainsi remonter jusqu'aux Celtes. Quand les Celtes de la Gaule eurent-ils conscience de constituer un groupe à part des autres celtes, entre Alpes, Pyrénées et bords du Rhin, malgré leurs haines, leurs guerres et leurs divisions ? On ne peut pas le savoir. Mais certainement entre le Ve et le IIe siècle avant notre ère. A la fin du IIe siècle avant notre ère, le géographe grec Posidonius parcourut la Gaule. Il fut le premier à décrire ce pays, et le premier à le définir avec ses coutumes, sa langue, ses manières, ses traits distinctifs, comme un ensemble cohérent de civilisation et de peuplement, en dépit de ses divisions internes. César, un demi-siècle plus tard, renforça cette approche spécifique de la Gaule, qu'il eut le temps d'étudier, la parcourant en tous sens pendant huit ans. L'empire de Rome fixa des frontières provinciales qui figèrent le territoire de la Gaule et ses peuples. L'unité s'accrut avec l'appartenance à l'empire.

Pourtant il n'y eut pas de rupture fondamentale. Le peuple ne changea pas. Les lois demeurèrent et se modifièrent insensiblement avec l'apport du droit romain. Lorsque tomba l'empire, son droit se maintint en Gaule et fut respecté des nouveaux maîtres, Burgondes, Francs et Wisigoths. Les propriétés ne changèrent pas de main, l'ancienne littérature fut vénérée, les cités gauloises devinrent diocèses et comtés sans que leurs frontières ne bougent.

La Gaule, sous le sceptre des rois, demeura ce qu'elle était. Pourtant, la France de 1789 et la Gaule de 496 semblent deux patries étrangères l'une à l'autre. Ce n'est qu'une illusion. C'est bien la même patrie, la même nation qui, au fil des siècles, vit ses lois, ses habitudes, ses coutumes, se modifier, sans cesse, par un mécanisme perpétuel d'évolution, mais sans que jamais le passé ne soit renié, et sur sa base.

Cette permanence historique est si forte que le géographe Jean-François Gravier, en 1947, reconnaissait dans 45 départements sur 88 les frontières exactes d'anciennes cités gauloises. La permanence était telle qu'en 1988 encore l'historien Karl Ferdinand Werner estimait que le fond du peuple français de la seconde moitié du XXe siècle correspondait toujours, ethniquement, aux bassins de peuplement de la Gaule celtique.

C'est cette longueur de vue, cette continuité dans l'histoire que nous devons retrouver pour apprendre à nous aimer, à vivre notre présent comme un long héritage dont nous sommes les simples usufruitiers.

Se souvenir de Louis XVI, c'est faire un acte de résistance citoyenne capital, en ces temps d'oubli, puisqu'il s'agit de marquer un refus, celui de l'amnésie. Il s'agit de rétablir un fil faussement tranché dans l'esprit général, et de montrer à tous l'unité de l'histoire de la nation française.

Plus que jamais, évoquer la mémoire du roi, sans être forcément royaliste, même en étant républicain, c'est poser un acte profondément civique pour l'unité de la nation sur le sol de la patrie.

Un jour, peut-être, les passions retomberont et on ne dira plus de messe pour Louis XVI. Ce jour-là viendra lorsque le symbole de ce souvenir aura perdu son actualité, parce que nous nous serons enfin réconciliés avec nous-mêmes, avec notre histoire, avec notre identité.

Gabriel Privat

http://www.vexilla-galliae.fr/actualites/divers/2078-pourquoi-se-souvenir-de-la-mort-de-louis-xvi-2

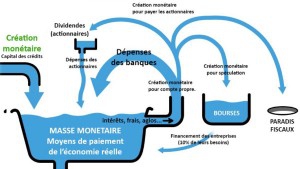

La monnaie est au coeur de nos économies. Tout le monde travaille pour gagner de l’argent. Cet argent doit être créé, par quelqu’un, par une institution ou par une banque. Or, le fait est que rares sont les citoyens qui savent précisément qui créé l’argent.

La monnaie est au coeur de nos économies. Tout le monde travaille pour gagner de l’argent. Cet argent doit être créé, par quelqu’un, par une institution ou par une banque. Or, le fait est que rares sont les citoyens qui savent précisément qui créé l’argent.