Vladimir Poutine et Recep Erdogan viennent de confirmer avec éclat le rapprochement de leurs deux pays. Mathieu Slama, explique ici en lisant Carl Schmitt comment ces deux figures autoritaires sont une réponse à la dépolitisation du monde libéral [Figarovox, 9.08]. Qu'on veuille bien lire cet entretien et l'on comprendra pourquoi nous avons écrit le 27 mai dernier, à propos de son premier livre : « Nous prévenons les lecteurs de Lafautearousseau ; ces réflexions sont importantes. Il faudra être attentifs désormais aux publications de Mathieu Slama ! ». Nous confirmons. LFAR

Il y a quelque chose de très peu surprenant, finalement, dans le rapprochement à l'œuvre entre le président russe Vladimir Poutine et le président turc Recep Erdogan. A y regarder de plus près, et en mettant de côté la relation historique entre la Turquie et les Etats-Unis, la Turquie d'Erdogan a infiniment plus de points communs avec la Russie de Poutine qu'avec l'Occident. Le rapport au sacré et à la tradition religieuse de leurs pays (orthodoxie pour Poutine, islam pour Erdogan), la dimension verticale (voire autoritaire) de l'exercice du pouvoir, le soutien massif (et visible) d'une population mobilisée: ces éléments rapprochent les deux hommes beaucoup plus qu'ils ne les séparent.

On le sait, Poutine a engagé depuis plusieurs années un combat quasi-métaphysique contre la vision du monde occidentale libérale et universaliste. Il estime, non sans quelques arguments valables, que cette vision du monde méconnaît voire méprise ce qui constitue le cœur du politique, c'est-à-dire l'existence de communautés particulières inscrites dans des trajectoires historiques qui leur sont propres.

Il y a dans ce discours, mais aussi plus généralement dans les attitudes de Poutine et Erdogan, des éléments qui font fortement écho aux thèses du grand juriste allemand Carl Schmitt (1888 - 1985), auteur d'un des livres de théorie politique les plus décisifs du XXème siècle, La notion de politique (1932 pour sa dernière version). Précisons, avant de poursuivre, que Schmitt s'est compromis de façon dramatique avec le nazisme, après avoir pourtant défendu la République de Weimar contre Hitler, et ce de façon incontestable au moins jusqu'en 1936.

Que dit Schmitt ? Que le monde libéral méconnaît ce qui est au cœur de l'existence politique : la distinction ami - ennemi, c'est-à-dire la potentialité d'un conflit qui met en jeu l'existence même d'un peuple et d'une communauté. Pour Schmitt, l'individualisme libéral tel qu'il s'est développé en Occident est une négation de la politique car il introduit une « praxis politique de défiance à l'égard de toutes les puissances politiques et tous les régimes imaginables », « une opposition polémique visant les restrictions de la liberté individuelle par l'Etat ». Schmitt en conclut qu'il n'y a pas de politique libérale, seulement une « critique libérale de la politique ». Le système libéral, poursuit Schmitt, exige « que l'individu demeure terminus a quo et terminus ad quem » ; « toute menace envers la liberté individuelle en principe illimitée, envers la propriété privée et la libre concurrence se nomme violence et est de ce fait un mal ». « Le peuple », dans la conception libérale, « sera d'une part un public avec ses besoins culturels et d'autre part tantôt un ensemble de travailleurs et d'employés, tantôt une masse de consommateurs ». Dans cette perspective, « la souveraineté et la puissance publique deviendront propagande et suggestion des foules », c'est-à-dire qu'elles seront décrédibilisées. Avec le libéralisme démarre ce que Schmitt appelle « l'ère des neutralisations et des dépolitisations ». Il n'est pas non plus inutile de rappeler la première phrase célèbre d'un autre ouvrage de Schmitt,Théologie politique (1922) : « Est souverain celui qui décide de la situation d'exception ». Une conception de la décision politique fort éloignée, il va sans dire, de la conception de l'Etat de droit issue des théories libérales européennes.

On comprend bien, à la lecture de cette critique très puissante du libéralisme, combien ces thèses résonnent fortement aujourd'hui. Le monde occidental s'est lentement mais sûrement dépolitisé, refusant de se confronter aux décisions fondamentales par peur de remettre en cause les libertés individuelles (il y a certes des raisons très profondes à cela, notamment les traumatismes liés aux expériences totalitaires du XXème siècle). La souveraineté politique, c'est-à-dire la capacité d'un peuple de décider de son destin historique et de s'opposer le cas échéant à d'autres peuples, a disparu pour laisser place à une conception universaliste du monde dans laquelle chaque individu appartient au genre humain avant d'appartenir à des communautés particulières. Mais, prévient Schmitt, « qui dit Humanité veut tromper ». « Le monde politique », ajoute-t-il, « n'est pas un universum mais un pluriversum » ; le cas contraire signifierait la disparition de l'Etat et du politique - et la domination d'une puissance sur toutes les autres. C'est là tout le cœur du problème de l'universalisme : l'Occident se prétend seul juge de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire, selon ses propres critères. Il suffit de constater la manière dont les Occidentaux réagissent à l'attitude d'Erdogan après le putsch raté - et la manière dont ils jugent, avec une constance métronomique, les penchants autoritaires de Poutine.

Notre propos ici n'est pas de défendre Poutine et Erdogan. Néanmoins, chacun à leur manière (et avec des excès évidents qu'il ne s'agit pas de nier), ils incarnent une vision encore politique de l'histoire humaine. Ils refusent le modèle libéral occidental et assument un certain décisionnisme qui peut entrer en contradiction avec la protection de certaines libertés individuelles. Ils défendent la souveraineté nationale face aux ambitions universalistes occidentales. Erdogan a eu ce mot très symbolique après le putsch raté qui le visait : « La souveraineté appartient à la nation ». Et Poutine avait rappelé il y a quelques années que la souveraineté nationale était une condition de vie ou de mort pour les Russes. Les deux hommes d'Etat construisent une mythologie nationale fondée sur la potentialité du conflit et sur l'irréductibilité des communautés humaines (même si Erdogan, notons-le, retourne habilement contre l'Occident ses propres valeurs démocratiques, comme cette semaine dans un entretien étonnant dans le journalLe Monde).

Schmitt avait cette formule frappante qu'il empruntait à un poète allemand : «L'ennemi est la figure de notre propre question ». Il n'est pas interdit, en effet, d'apercevoir dans Poutine ou Erdogan deux figures-miroirs qui nous confrontent à un immense et terrible renoncement : celui de la politique. •

Le 9 août 1945, les Etats-Unis, champions de la Démocratie, lâchaient sur la ville japonaise de Nagasaki une bombe atomique.

Le 9 août 1945, les Etats-Unis, champions de la Démocratie, lâchaient sur la ville japonaise de Nagasaki une bombe atomique.

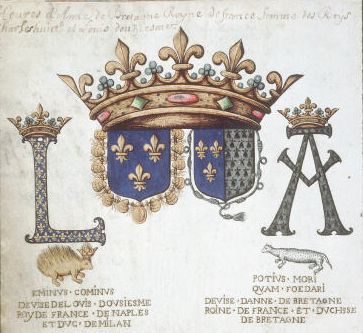

Les États de Bretagne, convoqués par François Ier à Vannes après le couronnement du dauphin comme duc de Bretagne à Rennes, adressent au monarque une supplique pour « unir et joindre par union perpétuelle iceluy pays et duché de Bretagne au royaume, le suppliant de garder et entretenir les droits, libertés et privilèges dudit pays et duché ».

Les États de Bretagne, convoqués par François Ier à Vannes après le couronnement du dauphin comme duc de Bretagne à Rennes, adressent au monarque une supplique pour « unir et joindre par union perpétuelle iceluy pays et duché de Bretagne au royaume, le suppliant de garder et entretenir les droits, libertés et privilèges dudit pays et duché ».