Lucien Rebatet est né le 15 novembre 1903 dans une famille bourgeoise et catholique de Moras-en-Valloire, un village du nord de la Drôme. Son père est notaire. Il a des origines italiennes par sa mère dont le nom de jeune fille est Tampucci et compte parmi ses ancêtres Hippolyte Tampucci, un grand ami de Gérard de Nerval, qui participa au mouvement romantique. Très tôt il est fasciné par l'armée, en ces années où la France rêvait de revanche. Rebatet va poursuivre ses études secondaires, notamment à Saint-Chamond, chez les Pères Maristes. Il gardera un souvenir très sombre de « ces années d'exil moral et physique dans un pays affreux ». Malgré son éducation catholique, il exècre cette atmosphère religieuse et supporte mal la discipline très sévère qu'imposent les Pères. Mais il va découvrir Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, la peinture et la musique. La révélation de Wagner et des autres grands musiciens allemands va lui faire oublier ses sentiments anti-Boches. Après le baccalauréat, il commence des études de droit et prépare une licence de philosophie. Il va séjourner deux ans et demi à Paris où il vivra, dira-t-il, « les années les plus riches de son existence »

Etudiant pauvre, assoiffé de liberté et de culture, il survit en assurant des surveillances dans des lycées. La politique ne l'intéresse pas encore vraiment, mais il lit L'Action française qu'il définit comme « le seul journal lisible ». Il loue « le grand bon sens de Machiavel » qui voyait l'humanité telle qu'elle est, contre les divagations du progrès continu et les quatre vents de l'esprit. En 1924, Rebatet écrit à un de ses amis n'avoir « jamais eu dans les veines un seul globule de sang démocratique » et il ajoute : « Nous souffrons depuis la Révolution d'un grave déséquilibre, parce que nous avons perdu la notion du chef... J'aspire à la dictature, à un régime sévère et aristocratique ». En 1927, il effectue son service militaire en Allemagne comme deuxième classe. C'est le bonheur. Il retrouve son goût pour l'armée et l'art de la guerre. Sa conscience politique se développe. Le voici abonné à L'Action française. Il admire Mussolini, méprise les partis de gauche et participe à plusieurs actions des Camelots du Roi. Et puis, il lit Nietzsche... Installé à Paris, il fréquente les peintres, les cinéastes, les écrivains, les musiciens.

REBATET JOURNALISTE

Il entre en journalisme dans le quotidien de Charles Maurras pour y tenir une petite rubrique musicale. Et puis, il se voit aussi confier la critique cinématographique qu'il écrira en usant du pseudonyme de François Vinneuil. Il est très vite reconnu comme l'un des critiques les plus brillants et les plus influents de Paris. Nommé secrétaire de rédaction des pages littéraires, il côtoie Charles Maurras, Robert Brasillach et Thierry Maulnier. Il va épouser en 1933 une jeune étudiante roumaine, Véronique Popovici. Leur mariage, qui durera jusqu'à la mort de Rebatet, sera « parfaitement heureux ». Véronique Rebatet fera preuve d'un courage, d'une fidélité, d'une ténacité extraordinaires durant les années de prison vécues par Lucien. Ce dernier, en plus de l'Action française, collabore à d'autres journaux et revues dont Candide, La Revue universelle et surtout, à partir de 1932, à Je suis partout où il tient la rubrique cinématographique. Il effectue en même temps ses premiers reportages politiques et apparaîtra rapidement comme l'un des rédacteurs les plus en vue, des plus virulents. Rebatet se montre déçu par Charles Maurras, sa germanophobie, sa désinvolture, faisant, paraît-il, des mondanités avec des duchesses décaties quand Paris était à feu et à sang le 6 février 1934. On lira dans Les Décombres des pages extraordinaires dans lesquelles Rebatet ne se montre guère tendre avec le maître de Martigues. Et puis, les événements se précipitent.

REBATET FASCISTE

Tout contribue à orienter Rebatet vers le fascisme et l'antisémitisme. Il est séduit par la politique hardie de Mussolini, l'incroyable rétablissement de l'Allemagne nationale-socialiste. Il est révolté par le "bellicisme" des juifs et leur place démesurée dans la vie politique, commerciale, artistique et intellectuelle de la France. Rebatet est très marqué par la lecture de Bagatelles pour un massacre de Céline. Il découvre lors de plusieurs visites en Allemagne et en Europe centrale, les réussites des nationaux-socialistes et la crasse des ghettos juifs.

Bref, Rebatet est devenu le spécialiste de la « question juive » et apparaît comme le plus antisémite des journalistes de Je suis partout, ce qui n'est pas peu dire. Brasillach le décrit ainsi : « Toujours justement irrité, le plus opiniâtre et le plus violent d'entre nous. Il est un des plus remarquables polémistes que je connaisse : car il a tout, la verve, le style, la verdeur, le don de voir, le talent de caricaturer, et même parfois le sentiment de justice. Toujours en colère contre les hommes, les choses, le temps, la nourriture, le théâtre, la politique, il établit autour de lui un climat de catastrophe et de révolte auquel nul ne résiste ». Rebatet est, par ailleurs, un conférencier hors pair, usant de sa voix de stentor et de son élocution facile.

LES ANNEES 1940-1945

Arrivent la guerre et l'armistice. Il va se retrouver à Vichy où il adhère au « Comité de constitution du parti national unique », créé par Marcel Déat. Mais il ne tarde pas à déchanter. Il est rapidement « écœuré par les intrigues de cette cour ridiculement balnéaire, par le gaullisme qu'y affichent en toute impunité maints hauts personnages, par les inspecteurs des finances et les gens du Comité des Forges aussitôt installés aux postes de commande pour bloquer toute velléité de révolution ». Il rentre à Paris et devient chef du service politique et chroniqueur théâtral au Cri du peuple, le journal de Jacques Doriot. En février 1941, Je suis partout reparaît enfin. Rebatet rejoint évidemment l'équipe et se plonge dans l’écriture des Décombres. Je suis partout connaît un succès extraordinaire. Il va tirer jusqu'à 300 000 exemplaires en 1943 ! Rebatet y reprend ses fonctions d'avant-guerre , écrit les éditoriaux, tient la rubrique cinéma et publie des reportages politiques dont la plupart sont dirigés contre le gouvernement de Vichy. L'entrée des troupes allemandes en Russie enflamme Rebatet. Le voici un collaborateur des plus actifs. Il se situe « nettement à la gauche de la collaboration, anticlérical, antivichyste, antisynarchiste ». En avril 1942 paraissent chez Denoël les Décombres, son pamphlet extraordinaire qui va rencontrer un succès phénoménal qui fera de lui « la vedette de la saison littéraire 1942-1943 ». Il y règle notamment ses comptes avec Maurras, intitulant un des chapitres « Au sein de l'Inaction française », dépeignant ainsi le vieil homme : « Maurras, catholique sans foi, sans sacrements et sans pape, terroriste sans tueurs, royaliste renié par son prétendant, n'avait été, en fin de compte, que l'illusionniste brillant de l'aboulie ». Je ne m'étendrai pas davantage sur Les Décombres, car nous consacrerons prochainement une page dans RIVAROL à ce monument qui va être réédité dans la collection Bouquins chez Robert Laffont.

Mais la guerre prend mauvaise tournure. Rebatet sait que la partie est perdue mais poursuit sa collaboration à Je suis partout par « pure bravade ». Lors du meeting des « pas dégonflés », en janvier 1944, il conclura son intervention sulfureuse en criant : « Mort aux j…s ! Vive la révolution nationale-socialiste ! Vive la France ! » Provocateur en diable, son dernier éditorial paru dans Je suis partout en juillet 1944, alors que les Anglo-Américains ont débarqué, a pour titre : « L'espérance est nationale-socialiste ! » Mais il faut fuir. Il quitte avec sa femme Paris en direction de l'Est dans un camion de la Wehrmacht qui fait partie d'un convoi de doriotistes et de miliciens. Direction Nancy, où ils ne restent que trois semaines avant de rejoindre Metz, puis Strasbourg puis Baden-Baden. Et puis, le 17 septembre, Rebatet va retrouver la crème de la Collaboration à Sigmaringen. Il va y passer l'essentiel des 8 mois suivants à travailler à ce roman qui sera son chef-d'œuvre, Les Deux Etendards. Le 8 mai 1945, il se livre à la Sécurité militaire de Feldkirch, en Autriche, et est transféré à la prison de Fresnes en début du mois d'octobre.

LA CONDAMNATION A MORT, PUIS LA PRISON

Le juge Zousmann aimerait qu'il soit exécuté le plus rapidement possible, mais la procédure prend du temps. Persuadé que ses jours sont comptés, il avance à marches forcées dans l’écriture de son livre. Le procès de Rebatet, ainsi que celui de ses compagnons de Je suis partout, Claude Jeantet et Pierre-Antoine Cousteau s'ouvre le 18 novembre 1946- On ne peut pas dire que, contrairement à Cousteau, il fit preuve d'un courage exceptionnel. Il chercha notamment à rejeter sur Maurras la responsabilité de ses premières actions politiques et confessera un certain nombre d'erreurs commises en tant que journaliste et pamphlétaire. Mais tel était Rebatet : d'un formidable courage intellectuel mais, disons, d'un courage physique tout relatif. L'auteur du livre ne raconte pas, et c'est un peu dommage, cet épisode hilarant qu'a narré Jean-Hérold Paquis, dans ses mémoires(Des Illusions, Désillusions! ), un livre extraordinaire qui est, à mon avis, avec Les Décombres, le meilleur livre de mémoires paru en cette période. Hérold Paquis sera condamné à mort et fusillé. Il raconte que le train qui transportait les fugitifs vers Strasbourg avait été survolé par des avions anglais. Le train stoppa et, à la stupeur générale, Rebatet sauta du train, se précipitant dans un champ de betteraves, cherchant à se camoufler en se couvrant la tête de fanes. L'hilarité fut générale...

Rebatet et Cousteau seront condamnés à mort par la Cour de Justice de Paris, le 23 novembre 1946. Rebatet passera les quatre mois et demi suivants dans la sordide section des condamnés à mort de Fresnes, les chaînes aux pieds et dans l'attente de son exécution ou de sa grâce. Il sera gracié par le Président de la République, Vincent Auriol, suite à la mobilisation d'intellectuels, dont Albert Camus, François Mauriac, Jean Paulhan et Paul Claudel qu'il avait pourtant, pour certains, durement vilipendés. Avant de quitter la section des condamnés à mort, il écrivit sur le mur de sa cellule les fameuses paroles de Mathilde de La Mole dans Le Rouge et le Noir : « Je ne vois que la condamnation à mort qui distingue un homme. C'est la seule chose qui ne s'achète pas. » Sa peine ayant été commuée en travaux forcés à perpétuité, le voici contraint de marcher « 25 kilomètres par jour à briser des souliers pour l'armée » ! Rebatet va enfin, après deux ans et demi de ce régime, pouvoir récupérer la dactylographie de son roman et y mettre le point final. En février 1952, Gallimard publie Les Deux Etendards, cet extraordinaire chef d'œuvre, dans l’indifférence quasi-générale. Pol Vandromme décrira ce livre comme « l'histoire d'amour la plus belle de toute la littérature contemporaine » et le journaliste Philippe Meyer raconte que « François Mitterrand divisait le monde en deux : ceux qui avaient lu Les Deux Etendards et ceux qui ne l'avaient pas lu... » Mais la parution de l'ouvrage contribue cependant à accélérer sa libération. Il est relâché le 16 juillet 1952, après sept ans et deux mois de prison.

UNE NOUVELLE VIE COMMENCE

Sa nouvelle vie est loin d'être facile. Il se retrouve interdit de séjour à Paris où réside pourtant sa femme. Il mène une « existence demi-misérable dans un pavillon de Montmorency » et connaît les pires difficultés à gagner sa vie. Mais il retrouve le journalisme, assurant, toujours sous le pseudonyme de François Vinneuil, la rubrique cinématographique de Dimanche-Matin, puis, plus tard, du Spectacle du Monde et de Valeurs actuelles. Et puis, motivé par les événements d'Algérie, il retrouve une tribune politique à RIVAROL où il écrira jusqu'à sa mort en 1972. Les idées qu'il défend dans notre hebdomadaire reflètent une évolution certaine de sa pensée et nous apparaissent, pour quelques-unes d'entre elles, comme fort contestables. Il se montre étonnamment progressiste sur la question de la décolonisation, qu'il juge "irréversible", dénonçant violemment le racisme des Blancs envers les populations colonisées. Farouchement opposé à De Gaulle, il soutient, comme Tixier au demeurant, Mitterrand au deuxième tour de l'élection présidentielle de décembre 1965. Il approuve l'Alliance atlantique, ce qu'il convient, certes, de situer dans le contexte de la menace soviétique. Plus étonnant encore, Rebatet soutient Israël pendant la guerre des Six-jours en juin 1967 et exprime son admiration pour le général Moshe Dayan, ce que nous ne pouvons évidemment approuver.

Mais Rebatet reste à bien des égards le personnage qu'il a été. Il reste inflexible dans son anticommunisme et son mépris de la démocratie. Une « profession de foi » intitulée « Comment peut-on être fasciste ? » paraîtra après sa mort. Il y écrit : « Je reste un fiévreux du fascisme car je tiens le marxisme pour le fléau majeur de notre siècle ». Vers la fin de sa vie, Lucien Rebatet était devenu un homme aigri qui a « beaucoup trimé, pour un modeste profit, avec une résignation coupée d'accès de rage », s'indignant qu'on ait « conspiré à lui fermer le bec ». Robert Poulet le décrit ainsi. « Il a eu des torts, il n'était pas sympathique ; il grognait ou gueulait tout le temps. » Quant à Jean Paulhan, qui a beaucoup soutenu Rebatet, il a déclaré : « Il est toujours mécontent ». Robert Poulet l'avait dépeint ainsi, peu de temps après la disparition de l'homme des Décombres : « Un petit homme vif, le masque taillé pour l’invective, le vocabulaire poissard, qui, tout à coup, s'affinait d'une manière exquise, l'esprit toujours en éveil, le cœur dur et la peau ultra-sensible, une amertume affreuse, à cause de la "conspiration du silence", mais l'assurance d'avoir raison un jour de tous les muets-par ordre et des sourds-volontaires ». L'amertume de Rebatet s'explique aussi par ses problèmes de santé. Il souffrait de rhumatismes qu'il avait contractés en prison et qui n'en finissaient pas de s'aggraver. Le 24 août 1972, alors qu'il se trouve à Moras en vacances, il est foudroyé par un infarctus. Au moment de sa mort, il projetait d'écrire Une histoire de la peinture, qui aurait fait pendant à son Histoire de la musique, un livre exceptionnel qui est unanimement admiré, mais il travaillait surtout, depuis décembre 1970, à ses mémoires. Lucien Rebatet repose au cimetière de Moras-en-Vallore où l'a rejoint, en octobre 1988, sa fidèle épouse Véronique.

Notre temps manque cruellement de polémistes et de pamphlétaires du talent, du courage et de la force d'un Rebatet.

R.S. Rivarol du 1er octobre 2015

Lucien Rebatet, de Pascal Ifri, 120 pages, 17 euros port inclus ; collection Qui suis-je ? A commander dans nos bureaux.

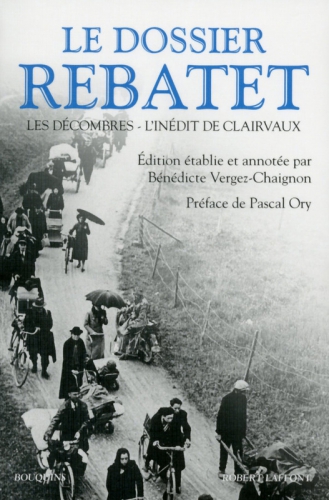

Sorti en 1942, Les Décombres de Lucien Rebatet (deuxième titre majeur après Les deux étendards) viennent d’être réédités chez Robert Laffont. Cinq mille exemplaires épuisés dès le premier jour, l’éditeur a lancé un deuxième tirage à trois mille.

Sorti en 1942, Les Décombres de Lucien Rebatet (deuxième titre majeur après Les deux étendards) viennent d’être réédités chez Robert Laffont. Cinq mille exemplaires épuisés dès le premier jour, l’éditeur a lancé un deuxième tirage à trois mille.