François Floc'h

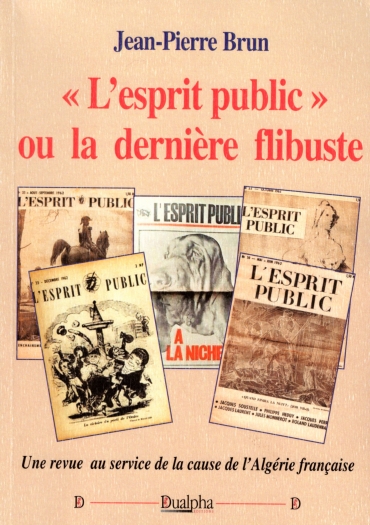

La récente parution du livre de Jean-Pierre Brun, "L'Esprit public ou la dernière flibuste" (1) tombe vraiment à point ! Emmanuel Macron – que d'aucun pourrait légitimement appeler Mohamed Macron – est actuellement en Algérie pour cirer, à nouveau, les babouches des héritiers du FLN.

Et cela aux dépens des intérêts matériels et moraux des Français !

Ce président a décidément toutes les caractéristiques d'un enfant gâté. "Gâté" (2) dans tous les sens du terme. Et il prouve aussi par ses déclarations algériennes qu'un enfant gâté est souvent ignare, lui ne connaissant rien de la vraie vie et de l'histoire de ceux qui nous ont précédés en notre douce et grande France !