culture et histoire - Page 498

-

Wokisme et cancel culture, un cancer pour l'Occident avec André Gandillon

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, divers, entretiens et videos, lobby 0 commentaire -

Epigonos de Pergame, Le Suicide du Galate (Ier siècle av. J.-C)

« C’est ainsi qu’il faudrait apprendre à mourir ; et il ne devrait pas y avoir de fête, sans qu’un tel mourant ne sanctifie les serments des vivants ! »

Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait ZarathoustraLe Suicide du Galate, également appelé le Groupe Ludovisi, est une copie romaine en marbre datant du Ier siècle av. J.-C. L’original est un groupe sculpté hellénistique en bronze datant de 230–220 av. J.-C., dû au célèbre sculpteur Épigonos de Pergame.

Cette œuvre était intégrée à un ensemble de sculptures comprenant Le Galate mourant et Le Galate blessé. Ces œuvres ont été sculptées sous le règne d’Attale Ier, roi de Pergame, pour célébrer sa victoire sur les Galates, vers 237 av. J.-C. Ce groupe sculpté est actuellement exposé au palais Altemps à Rome. Les Galates étaient des Celtes d’Anatolie centrale.

-

La Petite Histoire – Philippe le Bel face aux Flamands

Au début du XIVe siècle, le roi de France Philippe le Bel doit faire face à deux menaces sévères sur son royaume : les Anglais en Aquitaine, qui songent à rompre leurs liens de vassalité, et les Flamands au nord, qui caressent l’espoir d’une indépendance de leurs territoires. Ainsi dès 1302, la guerre débute avec la Flandre et le roi doit essuyer une cuisante défaite à la bataille de Courtrai. En août 1304, l’armée royale investit à nouveau le comté, et prend sa revanche lors de la bataille de Mons-en-Pévèle. Au cours de celle-ci, le roi en personne aura à combattre durement afin de mater la révolte flamande et faire revenir pour longtemps ce territoire rebelle sous le giron de la couronne.

https://www.tvlibertes.com/lph-philippe-le-bel-face-aux-flamands

-

Plus d'argent pour nos édifices, moins d'argent pour l'UNEF et les immondices

-

De la Perse à l’Inde : les commandos allemands au Proche et au Moyen Orient de 1914 à 1945

[Ci-desseus : Wassmus en 1915 en tenue persane]

Les études historiques se rapportant aux 30 ans de guerres européennes au cours du XXe siècle se limitent trop souvent à des batailles spectaculaires ou à des bombardements meurtriers, qui firent énormément de victimes civiles, comme Hiroshima ou Dresde. Les aventures héroïques de soldats allemands sur des fronts lointains et exotiques ne sont guère évoquées, surtout dans le cadre de l’historiographie imposée par les vainqueurs. La raison de ce silence tient à un simple fait d’histoire : les puissances coloniales, et surtout l’Angleterre, ont exploité les peuples de continents tout entiers et y ont souvent mobilisé les indigènes pour les enrôler dans des régiments à leur service.

-

Basque, alsacien, breton... La France est riche de ses langues régionales, par Natacha Polony.

Le sujet des langues régionales hérisse tellement qu’à Marianne, parmi les nombreux débats qui nous agitent, celui-ci est un des plus animés.

© Hannah AssoulineCe qui fragilise la langue française, ce ne sont pas les langues qui portent l’histoire de ce pays mais la déferlante effroyable de l’uniformisation culturelle induite par la globalisation.

« La langue basque est une patrie que l’on emporte à la semelle de ses souliers. » La phrase est de Victor Hugo. Parce qu’il fallait un écrivain, quelqu’un qui habite sa langue et qui sait ce que chaque mot charrie de mémoire et d’imaginaire pour comprendre le rapport des Basques à cette langue étrange, unique au monde, lointaine trace de celle que parlaient les hommes qui peuplaient l’Europe avant les invasions indo-européennes.

-

ROMAN NATIONAL CONTRE DÉCONSTRUCTION DE NOTRE HISTOIRE !

Dans son récent débat avec Zemmour, Philippe de Villiers disait l’importance du “Roman national” parce qu’il est indispensable à la construction d’un imaginaire collectif, et que celui-ci est nécessaire pour qu’il y ait un peuple, un “démos”, conscient de son unité et de sa continuité. Faut-il encore préciser que sans ce “démos”, il n’y a évidemment pas de démocratie puisque plus de peuple souverain.

-

Finis Austriae : la mort d'un Empire (1914-1919)

-

Passé-Présent : La France ne se résume pas à la République

Agrégé et docteur en histoire, Jean-François Chemain a professé auprès de jeunes issus de l’émigration auxquels il s’est donné pour mission de leur faire aimer la langue, l’histoire et le patrimoine de notre pays. Philippe Conrad lui propose de développer certaines réflexions contenues dans son dernier ouvrage à propos des notions de distanciation, ou au contraire d’amalgame, menées et entretenues par un grand nombre d’intellectuels à statut, entre les termes de République et de France.« Non, la France ce n’est pas seulement la République » – par Jean-François Chemain – Ed. Artège – 2021 – 143 p.

https://www.tvlibertes.com/passe-present-la-france-ne-se-resume-pas-a-la-republique

-

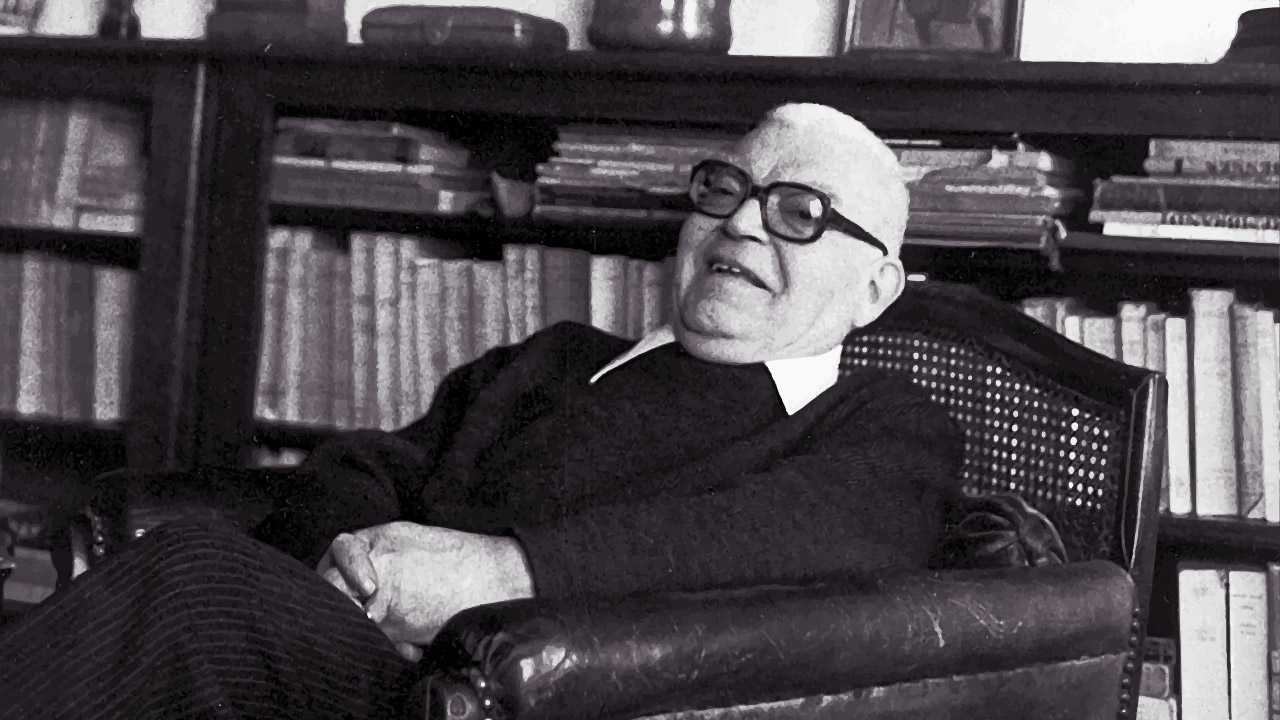

Désigner l’ennemi : les idéologies de « l’universel »

La relecture de Julien Freund est l’une des nécessités les plus impérieuses du moment. Son analyse du politique permet d’y voir plus clair dans l’opposition entre « indigénistes » et « universalistes ». Et de les renvoyer dos à dos : les ennemis de nos ennemis ne sont pas nécessairement nos amis…

Les très dynamiques éditions de la Nouvelle Librairie ont été particulièrement inspirées d’éditer il y a quelques mois un ouvrage qui s’avère aujourd’hui essentiel pour rendre intelligibles les débats politiques et idéologiques du moment. Le Politique ou l’art de désigner l’ennemi est un recueil de textes présentés par Alain de Benoist et Pierre Bérard, qui permet d’aller à l’essentiel dans la pensée foisonnante de Julien Freund (1921–1993). Philosophe, sociologue et professeur d’Université à Strasbourg, où il créa plusieurs institutions, dont un Laboratoire de sociologie régionale et un Institut de polémologie, Freund a contribué à la diffusion en France des travaux de Carl Schmitt et Max Weber, ainsi que de Georg Simmel et de Vilfredo Pareto. Il est surtout connu pour sa magistrale thèse soutenue en 1965 à la Sorbonne sur L’essence du politique. Pierre-André Taguieff le considère comme « l’un des rares penseurs du politique que la France a vu naître au XXe siècle ».