Nous sommes dirigés par des élites libérales. Elles coulent le pays depuis la fin du gaullisme. Interrogé par la télé russe sur les élections françaises, j’avais dit que rien ne changeait dans le fond depuis 1830, soit depuis la monarchie de Juillet flanquée en son temps de sa presse anglo-libérale et de sa banque Rothschild. Je l’avais dit sans ressentiment aucun : théorie de la constatation.

On accuse ici et là la gauche ou le marxisme culturel. Mais ceux qui nous ont mis là sont bien les libéraux. Ce sont eux qui veulent la guerre à mort contre la Russie, le super-Etat européen, les migrants à tout prix, la culture pour personne et la rééducation des citoyens. Le problème de la gauche est qu’elle est devenue 100% libérale, que plus rien ne la distingue des libéraux et de leurs calembredaines. Le terrifiant ministre teuton Schauble l’a rappelé qu’il fallait protéger l’héritage libéral européen, qui rime avec le nihilisme européen de Nietzsche.

On accuse ici et là la gauche ou le marxisme culturel. Mais ceux qui nous ont mis là sont bien les libéraux. Ce sont eux qui veulent la guerre à mort contre la Russie, le super-Etat européen, les migrants à tout prix, la culture pour personne et la rééducation des citoyens. Le problème de la gauche est qu’elle est devenue 100% libérale, que plus rien ne la distingue des libéraux et de leurs calembredaines. Le terrifiant ministre teuton Schauble l’a rappelé qu’il fallait protéger l’héritage libéral européen, qui rime avec le nihilisme européen de Nietzsche.

Pour bien comprendre ce qu’est un libéral je propose un auteur réactionnaire (au sens littéral : qui invite à réagir), le royaliste Léon Daudet, fils du maître du conte et disciple de la vieille école française, celle qui avait du style et du coup de gueule.

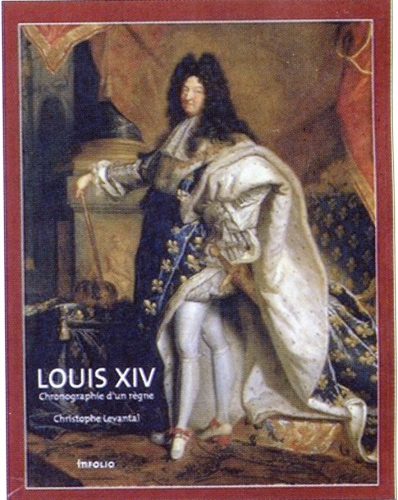

Source documentaire restée inexploitée, les 80 000 pages de la Gazette de Théophraste Renaudot nous dévoilent la vie du Roi Soleil, grâce au travail de Christophe Levantal.

Source documentaire restée inexploitée, les 80 000 pages de la Gazette de Théophraste Renaudot nous dévoilent la vie du Roi Soleil, grâce au travail de Christophe Levantal.