Pour contacter l'Institut :

institutjeanmarielepen@gmail.com

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Pour contacter l'Institut :

institutjeanmarielepen@gmail.com

Henri IV n'a certes pas volé son surnom de « Vert galant ». Mais le 14 mai 1610, devant l'auberge à l'enseigne du Cœur transpercé, dans quelle mesure les flèches d'Eros ne se sont-elles pas rendues complices du couteau de Ravaillac ? Un livre de Jean-Christian Petitfils éclaire cette question.

Henri IV n'a certes pas volé son surnom de « Vert galant ». Mais le 14 mai 1610, devant l'auberge à l'enseigne du Cœur transpercé, dans quelle mesure les flèches d'Eros ne se sont-elles pas rendues complices du couteau de Ravaillac ? Un livre de Jean-Christian Petitfils éclaire cette question.

Notre famille de pensée critique volontiers ces hommes politiques qui nous paraissent bien volages et peu sérieux : les frasques de Nicolas Sarkozy avec Cécilia, puis Carla et toutes celles que l’on ne connaît pas, sauf à lire entre les lignes la bonne presse hebdomadaire, en témoignent. Nous avons aussi la fâcheuse habitude de croire que « c'était mieux avant », surtout aux temps regrettés de ces bons « rois qui ont fait la France » : laudator temporis acti. Pourtant, à la lecture du dernier livre de Jean-Christian Petitfils sur l’assassinat d'Henri IV nous découvrons que le roi de France, « vrai bigame », aurait non seulement pu être un excellent maître pour notre actuel président de la République, mais savait aussi transformer ses affaires de cœur en affaire d’État, quitte à faire la guerre à ceux qui osaient s’élever contre ses sentiments…

Stéphane Courtois est connu pour le long travail qu'il a dirigé avec plusieurs historiens sur la terreur communiste. À ce jour, Le fameux Livre noir du communisme a été traduit dans plus de 26 pays et a dépassé le million d'exemplaires vendus. Un historien, dit-on, ne referme jamais ses dossiers. Stéphane Courtois eût pu se reposer sur les lauriers de cette gloire littéraire, en voyageant de salle de conférence en université, afin de raconter les affres de « ce pavé jeté dans la marre de l'histoire » selon l'expression de l'époque.

Stéphane Courtois est connu pour le long travail qu'il a dirigé avec plusieurs historiens sur la terreur communiste. À ce jour, Le fameux Livre noir du communisme a été traduit dans plus de 26 pays et a dépassé le million d'exemplaires vendus. Un historien, dit-on, ne referme jamais ses dossiers. Stéphane Courtois eût pu se reposer sur les lauriers de cette gloire littéraire, en voyageant de salle de conférence en université, afin de raconter les affres de « ce pavé jeté dans la marre de l'histoire » selon l'expression de l'époque.

L'identité, ce n'est pas ce que l'on est, mais ce que l'on pense être, rappelle l'historien Jean de Viguerie, auteur de Les deux patries (éd. Dominique Martin Morin). Entretien.

Que vous inspire le débat sur l'identité nationale ?

C'est une manipulation de l’opinion, une de plus. On cherche à récupérer les électeurs du Front national.

Qu'est-ce que l'identité nationale ?

L'identité, d'après le Littré, c'est non pas ce que l'on est, mais la « conscience qu'une personne a d'elle-même » la carte d'identité, c'est une représentation de la réalité, pas la réalité elle même. C'est une image. L’expression apparaît très tard, aux alentours des années 80. Les nationalistes du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle ne l'emploient pas.

Pourquoi a-t-on commencé à en parler ? Parce qu'elle est devenue incertaine ?

Oui, quand on commence à ne plus exister, on s'interroge sur ce qu on est. Nous ne savons plus très bien qui nous sommes.

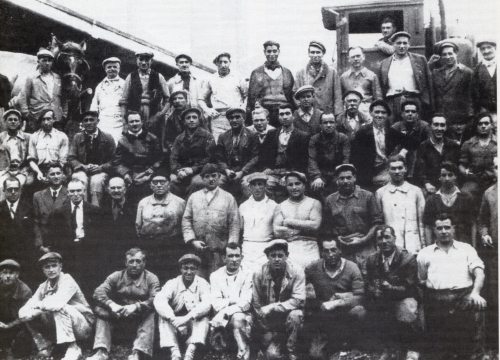

« L’histoire est écrite par les vainqueurs » : cette sentence fait effet de lapalissade en Italie où, pendant plus de 60 ans, les massacres perpétrés par les partisans yougoslaves et leurs alliés résistants italiens ont été niés ou minorés. Mais grâce à un travail acharné, des associations ont fait la lumière sur ce drame occulté.

En témoigne la journée du dimanche 4 octobre 2020 : dans 200 villes italiennes, des centaines de personnes se sont réunies pour commémorer le centenaire de la naissance de Norma Cossetto, une étudiante de 23 ans sauvagement assassinée et devenue l’emblème des massacres dits « des foibe », une manifestation particulièrement sadique du nettoyage ethnique à l’encontre des Italiens autochtones des territoires du nord-est de la péninsule où Slaves et Latins cohabitaient depuis l’Antiquité.

Après les « réacs », les « nouveaux réacs », voici les « réacs de gauche » Collectif informel de jeunes intellectuels de gauche conduit avec talent par le politologue Laurent Bouvet, la « Gauche populaire » passe au crible l'idéologie dominante du parti socialiste Au risque des anathemes et des procès en sorcellerie pour «lepenisme» Pierre Le Vigan décrypte son dernier livre, Le sens du peuple.

Qu'est-ce qui a éloigné durablement le socialisme de la République ? C'est la nature foncièrement libérale et individualiste, héritée des Lumières, de cette république bourgeoise. D'où une césure de plus en plus nette entre, d'une part, le socialisme en tant que visée de transformation sociale et d'émancipation des travailleurs et, d'autre part, la gauche, ramenée de nos jours à la prise en charge des revendications communautaristes et sociétales les plus diverses, et les plus contraires à la notion même de peuple, à la fois peuple-nation, peuple démocratique et peuple-classe des travailleurs. La gauche est devenue en effet, selon le mot de Marcel Gauchet, « pluraliste-identitaire-minoritaire ». Elle défend tout ce qui renvoie d'abord à une supposée hétérogénéité de la société, constituée en fait de niches de consommation et de tribus parfaitement compatibles avec l'homogénéisation marchande. Diversité d'apparence, uniformité de fond ou, en d'autres termes, américanisation bariolée du monde. C'est le remplacement du compromis fordiste (en termes économiques) et social-démocrate (en termes politiques) de l'après-guerre et des Trente Glorieuses par un compromis « libéral-communautariste ».

L'identité de la France ne se résume pas plus à la possession d'une carte plastifiée que celle d'une personne à un extrait d'état-civil. L'identité est liée à l'âme. Et depuis 496, l'âme de la France est catholique.

La question de l'identité, du moins son concept, peut-être ambiguë. Comme l’explique Thibaut Collin, professeur de philosophie, ce concept « vient du vocabulaire des revendications minoritaires (Noirs, femmes, gays etc.). Il ne peut être utilisé dans le cas des nations sans souligner qu'une nation n'est pas un groupe semblable à telle ou telle minorité puisant dans une idéologie le motif de sa - reconnaissance et de sa "fierté" » En d'autres termes, l'identité d'une nation n'a pas besoin qu'on en parle pour s'imposer. Elle n'est pas de l'ordre de la revendication.