Pour ERTV, Jean-Michel Vernochet répond aux questions :

Quels constats faites-vous quant à l’Europe ?

Quels constats faites-vous quant à l’Europe ? ![]() Pensez-vous que la jeunesse soit préparée aux temps à venir ?

Pensez-vous que la jeunesse soit préparée aux temps à venir ?

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Pour ERTV, Jean-Michel Vernochet répond aux questions :

Quels constats faites-vous quant à l’Europe ?

Quels constats faites-vous quant à l’Europe ? ![]() Pensez-vous que la jeunesse soit préparée aux temps à venir ?

Pensez-vous que la jeunesse soit préparée aux temps à venir ?

S'il est des pages de notre Histoire qui demeurent méconnues, celle de la bataille de Castillon en est certainement une. Elle est pourtant l'un des combats les plus importants pour notre région et notre nation, car sans elle, l'Aquitaine serait sans doute encore anglaise, et la France ne serait plus tout à fait la même.

S'il est des pages de notre Histoire qui demeurent méconnues, celle de la bataille de Castillon en est certainement une. Elle est pourtant l'un des combats les plus importants pour notre région et notre nation, car sans elle, l'Aquitaine serait sans doute encore anglaise, et la France ne serait plus tout à fait la même.

La campagne de 1450 pour la reconquête de la Normandie achevée, seule la Guyenne reste aux mains des anglais. Bordeaux est reprise en 1451, mais la mentalité de la population locale est acquise à la couronne d'Angleterre et au roi Henri VI. Commerce oblige, l'Angleterre tient le peuple de Guyenne qui voit en Charles VII un suzerain despotique. John Talbot reprend facilement Bordeaux en 1452, et les troupes anglaises occupent dès lors activement l'actuelle Aquitaine. L'armée française devra user de stratégie et d'habileté militaire pour enfin bouter hors de France son ennemi intime conformément au vœu de Jehanne, pucelle d'Orléans, et libérer totalement le trône de France, rendant à Charles VII son royaume. Dirigées par les maréchaux André de Lohéac et Philippe de Culant, les troupes du roi de France mettront ainsi fin à la célèbre guerre de Cent ans entre les deux couronnes.

C'est cette bataille que plus de 400 bénévoles de l'Association "La bataille de Castillon" mettent merveilleusement en scène chaque année à proximité du lieu exact du combat engagé il y a près de six siècles. Retraçant fidèlement l'esprit médiéval de l'époque, sans le caricaturer, sans le moquer, sans le tronquer, en conservant l'inspiration profondément chrétienne de cette page d'Histoire, la mise en scène émerveille le spectateur tout en le cultivant.

Les succès des spectacles du Puy du Fou, premier parc d'attractions au monde, des représentations de sa fameuse Cinescénie, comme de celles de la Bataille de Castillon parlent d'eux même : les Français comme les touristes étrangers veulent de la Vraie Culture, du Grand, du Beau. Sachons en tant qu'élus soutenir ces initiatives locales et les multiplier, sachons en tant que citoyens les faire connaître, et y participer activement : c'est en s'attaquant à la Culture que les élites dites "progressistes" ont asservi la France à leurs idées, c'est en redéveloppant une Culture digne de ce nom que nous redonnerons à la France sa fierté, sa grandeur et son âme.

Prochaines représentations : 09 / 10 / 11 / 16 / 17 / 18 / 24 et 25 Août à 22h

Reportage sur le krach boursier de 1929 dont bien peu d’enseignements ont été tirés.

Philippe Randa

Philippe Randa

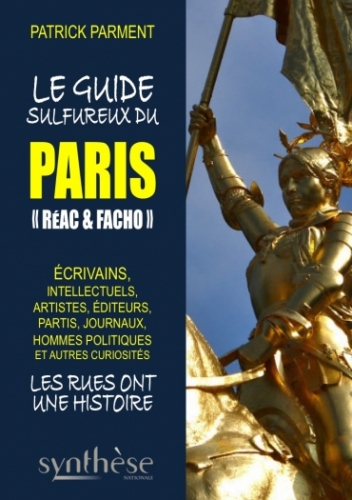

Anne Hidalgo aimerait tant chasser tous les « mal-pensants », « mal-engagés », « mal-repentants » des rues d’une capitale sur laquelle elle entend régner si dictatorialement ; mal lui en a pris, en février dernier, lorsqu’elle voulut interdire à l’Académicien Michel Déon, Ancien secrétaire de rédaction à L’Action française de Charles Maurras, d’être inhumé dans cette capitale française qu’il aimait tant : elle dû capituler « en rase-Paname » sous la bronca que cette vilenie suscita.

Il est donc certain qu’elle ne goûtera guère le Guide sulfureux du Paris « réac & facho » de Patrick Parment qui vient de paraître aux « Bouquins de Synthèse nationale » : cet ancien journaliste du Figaro Magazine, aujourd’hui collaborateur à la revue Synthèse nationale et au site EuroLibertés, par ailleurs rédacteur en chef du pertinent Journal du chaos (sur internet) a en effet répertorié les rues de la Capitale, arrondissement par arrondissement, pour nous y faire revivre « écrivain, intellectuel, artiste, éditeurs, partis journaux, hommes politiques et autres curiosités » qui y ont été domicilié…

Ce guide fourmille d’anecdotes tragiques ou cocasses, de rappels historiques ou de souvenirs émouvants qui ne laisseront aucun lecteur curieux indifférent : de la rue de Beaune où Jean-Marie Le Pen installa sa société (la SERP, spécialisée dans le chant de tradition) au Boulevard de Sébastopol (siège du Parti des Forces nouvelles, rival du Front national dans les années 80, alors domicilié, lui, rue de Suresnes), en passant par la rue Jean-Jacques Rousseau où vit le jour Le Choc du mois, fondé (entres autres) par Patrick Buisson, François Brigneau, Marc Dem et Jean Bourdier avec toute une génération de jeunes journalistes « modérément de gauche » qui firent (et font encore) les beaux jours de la presse non-conformiste (Éric Letty et Nicolas Gauthier, notamment)… et bien sûr, la rue d’Amboise, resté depuis 1982 l’adresse de ce quotidien « nationaliste, identitaire et catholique français » que vous êtes en train de lire, qui a bien failli disparaître il y a peu et que ses lecteurs ont sauvé (encore merci à tous !).

C’est un magnifique Devoir de Mémoire auquel Patrick Parment s’est attelé avec une méticulosité, une patience et un talent qu’aurait de toute évidence salué son ami Emmanuel Ratier, à la mémoire duquel ce guide est dédié.

Guide sulfureux du Paris « réac & facho », Patrick Parment, Les Bouquins de Synthèse nationale, 396 pages, 27 euros (pour commander ce livre : cliquez ici ou écrire à l’éditeur : Synthèse nationale 9, rue Parrot – CS 72809 – 75012 Paris (correspondance uniquement).

Article publié dans le quotidien Présent cliquez là du 5 août 2018

TV Libertés a compilé pour vous les meilleurs moments de l’émission “Perles de Culture” pour l’année 2017-2018. Artistes, historiens, écrivains, critiques cinématographiques, certains célèbres, les autres à découvrir, les invités d’Anne Brassié font l’éloge de la culture française d’hier et d’aujourd’hui.

Pour revoir des anciens épisodes de Perles de Culture, Cliquez ici

https://www.tvlibertes.com/2018/08/08/24619/bestofes-perles-de-culture

TV Libertés a compilé pour vous les meilleurs moments de l’émission “Perles de Culture” pour l’année 2017-2018. Artistes, historiens, écrivains, critiques cinématographiques, certains célèbres, les autres à découvrir, les invités d’Anne Brassié font l’éloge de la culture française d’hier et d’aujourd’hui.

Pour revoir des anciens épisodes de Perles de Culture, Cliquez ici

https://www.tvlibertes.com/2018/08/08/24619/bestofes-perles-de-culture

Mercredi matin, sur RMC, un spécialiste des changements climatiques expliquait qu'un arbre, par sa simple existence, équivalait à l'efficacité de cinq climatiseurs : en période de fortes chaleurs, l'argument peut être entendu plus facilement et largement, peut-être, qu'en temps normal. Or, dans certaines villes et dans des communes périphériques où le bitume marque l'envahissement « rurbain », les arbres sont souvent victimes de politiques qui se veulent d'aménagement quand elles ne sont, trop souvent, que d'arrangements commerciaux ou « économiques ». Ainsi, à Rennes, ville devenue « trop minérale » et qui met des arbres maigrelets en pots, sans enracinement, sur des places passantes souvent irrespirables l'été, la municipalité de Gauche n'a visiblement pas connaissance des qualités indéniables des arbres et la récente canicule ne lui a, non moins visiblement, rien appris, poursuivant ainsi dans sa politique « arboricide », depuis, hier, la place Hoche jusqu'à l'avenue Janvier dans quelques mois : l'abattage des beaux arbres sexagénaires de cette dernière voie est programmé pour l'automne, semble-t-il, sans que les cautions « écologistes » de la majorité municipale ne s'en émeuvent...

Et pourtant ! Un récent hors-série de La Vie-Sciences, encore en kiosques, est entièrement consacré aux arbres, et mérite lecture attentive. Ainsi, on y lit, sous la plume du botaniste Francis Hallé, quelques éléments qui montrent tout l'intérêt des arbres face au réchauffement climatique et à ses effets en milieu urbain : « Chacun sait bien qu'il trouve de la fraîcheur sous un arbre et encore plus dans un sous-bois. L'ombre coupe des effets du soleil, mais elle n'est pas seule responsable de la chute des températures. Cette dernière vient surtout de l'évaporation. Les arbres sont comme de formidables mèches : depuis leurs racines, l'humidité monte dans la plante, l'hydrate et finalement s'évapore par le haut, ce qui rafraîchit l'atmosphère. » Ce ne sont donc pas les misérables arbres en pot, à peine esthétiques, qui peuvent jouer le rôle de climatisation que les populations demandent parfois au cœur d'un été brûlant, puisqu'ils n'ont guère de racines, prisonniers qu'ils sont de leur carcan de plastique ou de bois peint.

Dans la même revue, le géographe Bruno Sirven complète le propos de son prédécesseur : « En ville, l'arbre habite le milieu le plus hostile : air et sol viciés, chaleur, éclairage permanent, vandalisme, pare-chocs... Ses bienfaits sont particulièrement appréciés des citadins, car il leur rend la ville plus hospitalière.

« Pour des raisons climatiques, d'abord. L'arbre abrite, il domine et offre un second toit aux immeubles. Il ombrage les terrasses et les jeux de boules, les foires et les marchés, et accompagne trajets et flâneries. Il fait chuter les températures estivales et combat les îlots de chaleur (jusqu'à 10 ° C). Que seraient nos villes sans ce parasol hors-pair ? Plus qu'un écran, il capte et diminue l'énergie solaire, ventile et hydrate l'air, le décrasse des gaz, suies, pollens et autres particules délétères. Il l'oxygène, l'ionise et même l'assainit en diffusant des molécules aseptisantes. »

Ce rôle majeur de climatiseur naturel, mais qui n'est pas le seul bénéfique des arbres comme on peut le voir et le constater en se promenant sous leurs branches et feuillages, ne peut désormais être négligé par les édiles locaux, de Rennes comme d'ailleurs, et il devrait amener aussi les villes à envisager une replantation massive de rangées d'arbres, en prévision d'un avenir que nombre de scientifiques, pas encore démentis par les faits, nous annoncent marqué par un sensible réchauffement climatique (même si nous savons que, en histoire du climat, comme en histoire tout court, l'imprévu est toujours possible, pour le meilleur comme pour le pire). Jean de La Fontaine, en son temps, a tout dit de cette politique qui s'enracine (c'est le cas de le dire !) dans la durée, celle-là même que néglige trop souvent le « temps démocratique » : dans sa fable intitulée « Le Vieillard et les trois jeunes Hommes », il raconte l'histoire de cet octogénaire qui plantait des arbres quand les jeunes gens moquaient cette action dont il ne tirerait, croyaient-ils, aucun intérêt, eu égard à son grand âge. « Mes arrière-neveux me devront cet ombrage », affirme le vieil homme... Une politique « dynastique », en somme, qui pourrait profiter aux générations suivantes, et cela sur plusieurs décennies, voire siècles selon les espèces d'arbres envisagées.

Aussi, la volonté municipale d'abattage des arbres de l'avenue Janvier à Rennes, qui va à l'encontre de ce que les scientifiques prônent et de ce qu'il est raisonnable de faire ici et ailleurs, maintenant et demain, apparaît comme une absurdité écologique et, plus encore, un crime contre l'esprit et la raison : s'y opposer, c'est encore le meilleur moyen, ici et maintenant, de défendre la cause des arbres, et d'assurer celle des hommes !

Jean-Philippe CHAUVIN