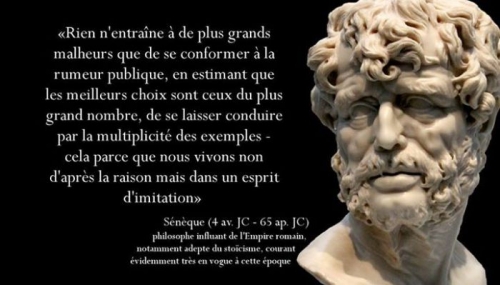

Sénèque est par excellence le penseur du présent perpétuel. Toutes les tares de son empire romain, trop romain, sont les nôtres. Extrait de notre prochain livre : la sagesse transgressive de Sénèque, ou comment supporter des temps insupportables.

C’est la fameuse, c’est l’éternelle lettre XCV, citée par Joseph de Maistre dans la deuxième soirée de Saint-Pétersbourg… dénonciation d’une civilisation monstrueuse dite romaine et regret du bon vieux temps frugal… La civilisation procèderait en raffinement (comparer la France de Macron à celle de Louis XIV), mais alors à quel prix…

« Sans doute, comme vous le dites, cette sagesse de nos aïeux était grossière, surtout à votre naissance, ainsi que tous les autres arts qui avec le temps se sont raffinés de plus en plus. Mais aussi n’avait-on pas besoin alors de cures bien savantes. L’iniquité ne s’était ni élevée si haut, ni propagée si loin : à des vices non compliqués encore des remèdes simples pouvaient résister. »

Sénèque regrette bien entendu l’avènement de la « grande bouffe », de notre « orgie romaine ».

« Aujourd’hui il faut des moyens de guérir d’autant plus puissants que les maux qui nous attaquent ont bien plus d’énergie. La médecine était autrefois la science de quelques herbes propres à étancher le sang et à fermer les plaies ; depuis, elle est arrivée insensiblement à cette infinité de recettes si variées. Ce n’est pas merveille qu’elle ait eu moins à faire sur des tempéraments robustes, non encore altérés, nourris de substances digestibles que ne viciaient point l’art et la sensualité. »

Tout repose sur l’excitation de la faim ; tout, c’est-à-dire le déclin physique de l’humanité :

« Mais dès qu’au lieu d’apaiser la faim, on ne chercha qu’à l’irriter, et qu’on inventa mille assaisonnements afin d’aiguiser la gourmandise, ce qui pour le besoin était un aliment devint un poids pour la satiété. »

Et Sénèque se sert à merveille de l’accumulation :

« De là cette pâleur, ce tremblement de nerfs qu’a pénétrés le vin, ces maigreurs par indigestion, plus déplorables que celles de la faim ; de là cette incertaine et trébuchante démarche, cette allure, comme dans l’ivresse même, constamment chancelante ; de là cette eau infiltrée partout sous la peau, ce ventre distendu par la malheureuse habitude de recevoir outre mesure ; de là cet épanchement d’une bile jaune, ces traits décolorés, ces consomptions, vraies putréfactions d’hommes vivants, ces doigts retors aux phalanges roidies, ces nerfs insensibles, détendus et privés d’action ou mus par soubresauts, et vibrant sans relâche. Parlerai-je de ces vertiges, de ces tortures d’yeux et d’oreilles, du cerveau qui bouillonne comme un fourmillement, et des ulcères internes qui rongent tous les conduits par où le corps se débarrasse ? »

Comparaison avec le bienheureux temps jadis point marqué par le règne de la quantité gastronomique et calorique :

Comparaison avec le bienheureux temps jadis point marqué par le règne de la quantité gastronomique et calorique :

« On était exempt de ces fléaux quand on ne s’était pas encore laissé fondre aux délices, quand on n’avait de maître et de serviteur que soi. On s’endurcissait le corps à la peine et au vrai travail ; on le fatiguait à la course, à la chasse, aux exercices du labour. On trouvait au retour une nourriture que la faim toute seule savait rendre agréable. Aussi n’était-il pas besoin d’un si grand attirail de médecins, de fers, de boîtes à remèdes. Toute indisposition était simple comme sa cause : la multiplicité des mets a multiplié les maladies. Pour passer par un seul gosier, vois que de substances combinées par le luxe, dévastateur de la terre et de l’onde ! »

Et en effet on dévaste le monde. Avant l’ère moderne et industrielle, l’empire romain fut la cause d’une intense dévastation.

Puis Sénèque s’en prend aux femmes modernes et jouisseuses ; en se masculinisant elles attrapent des maladies des hommes ! Comparaison terrible, que reprendra Juvénal dans sa sixième satire :

« Le prince, et tout à la fois le fondateur de la médecine, a dit que les femmes ne sont sujettes ni à la perte des cheveux ni à la goutte aux jambes. Cependant et leurs cheveux tombent et leurs jambes souffrent de la goutte. Ce n’est pas la constitution des femmes, c’est leur vie qui a changé : c’est pour avoir lutté d’excès avec les hommes qu’elles ont subi les infirmités des hommes. Comme eux elles veillent, elles boivent comme eux ; elles les défient à la gymnastique et à l’orgie ; elles vomissent aussi bien qu’eux ce qu’elles viennent de prendre au refus de leur estomac et rendent toute la même dose du vin qu’elles ont bu ; elles mâchent également de la neige pour rafraîchir leurs entrailles brûlantes. Et leur lubricité ne le cède même pas à la nôtre : nées pour le rôle passif (maudites soient-elles par tous les dieux !), ces inventrices d’une débauche contre nature en viennent à assaillir des hommes. »

Et face au vice la médecine devient impuissante. La femme en perd les privilèges de son sexe :

« Comment donc s’étonner que le plus grand des médecins, celui qui connaît le mieux la nature, soit pris en défaut et qu’il y ait tant de femmes chauves et podagres ? Elles ont perdu à force de vices le privilège de leur sexe ; elles ont dépouillé leur retenue de femmes, les voilà condamnées aux maladies de l’homme. »

Après c’est la formule célèbre : compte nos cuisiniers.

« Nos maladies sont innombrables ; ne t’en étonne pas ; compte nos cuisiniers. Les études ne sont plus ; les professeurs de sciences libérales, délaissés par la foule, montent dans une chaire sans auditeurs. Aux écoles d’éloquence et de philosophie règne la solitude ; mais quelle affluence aux cuisines ! Quelle nombreuse jeunesse assiège les fourneaux des dissipateurs ! »

Et d’évoquer la pédophilie festive de nos romains diners :

Et d’évoquer la pédophilie festive de nos romains diners :

« Je ne cite point ces troupeaux de malheureux enfants qui, après le service du festin, sont encore réservés aux outrages de la chambre à coucher. Je ne cite point ces bandes de mignons classés par races et par couleurs, si bien que tous ceux d’une même file ont la peau du même poli, le premier duvet de même longueur, la même nuance de cheveux, et que les chevelures lisses ne se mêlent point aux frisées. »

Citons la remarque de Joseph de Maistre sur cette page prodigieuse, immortelle :

« Avez-vous présente par hasard la tirade vigoureuse et quelquefois un peu dégoûtante de Sénèque sur les maladies de son siècle?

Il est intéressant de voir l'époque de Néron marquée par une affluence de maux inconnus aux temps qui la précédèrent. »

Sénèque évoque la frénésie meurtrière de l’État…

« Notre frénésie n’est pas seulement individuelle, elle est nationale : nous réprimons les assassinats, le meurtre d’homme à homme ; mais les guerres, mais l’égorgement des nations, forfait couronné de gloire ! La cupidité, la cruauté, ne connaissent plus de frein : ces fléaux toutefois, tant qu’ils s’exercent dans l’ombre et par quelques hommes, sont moins nuisibles, moins monstrueux »

Et Sénèque de souligner que ces massacres sont légaux, politiques, encouragés par le sénat :

« …mais c’est par décrets du sénat, c’est au nom du peuple que se consomment les mêmes horreurs, et l’on commande aux citoyens en masse ce qu’on défend aux particuliers. L’acte qu’on payerait de sa tête s’il était clandestin, nous le préconisons commis en costume militaire. Loin d’en rougir, l’homme, le plus doux des êtres, met sa joie à verser le sang de son semblable et le sien, à faire des guerres, à les transmettre en héritage à ses fils, tandis qu’entre eux les plus stupides et les plus féroces animaux vivent en paix. »

L’homme vit et tue en insecte. A côté de cela se développe l’apathie (l’anesthésie, dit l’historien Stanley Payne des citoyens d’aujourd’hui). L’apathie a suivi comme toujours la libération sexuelle ou autre ; et elle est dure à corriger :

« Quant aux esprits émoussés et obtus ou que leurs habitudes dépravées dominent, il faut un long travail pour que leur rouille s’efface. Au reste, si l’on élève plus vite à la perfection les âmes qui tendent au bien, on aidera aussi les âmes faibles et on les arrachera à leurs malheureux préjugés en leur enseignant les dogmes de la philosophie dont l’importante nécessité est si visible. Il y a en nous des penchants qui nous font paresseux pour certaines choses, téméraires pour d’autres. On ne peut ni arrêter cette audace, ni réveiller cette apathie, si l’on n’en fait disparaître les causes, qui sont d’admirer et de craindre à faux. »

Un remède après ce constat de désespoir ? Il faut un noble but pour se protéger :

« Il faut se proposer un but de perfection vers lequel tendent nos efforts et qu’envisagent tous nos actes, toutes nos paroles, comme le navigateur a son étoile pour le diriger dans sa course. Vivre sans but, c’est vivre à l’aventure. Si force est à l’homme de s’en proposer un, les dogmes deviennent nécessaires. Tu m’accorderas, je pense, que rien n’est plus honteux que l’homme indécis, hésitant et timide, qui porte le pied tantôt en arrière, tantôt en avant. C’est ce qui en toutes choses nous arrivera, si nos âmes ne se dépouillent de tout ce qui nous retient en suspens et nous empêche d’agir de toutes nos forces. »

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2018/08/02/seneque-et-notre-temps-6070237.html

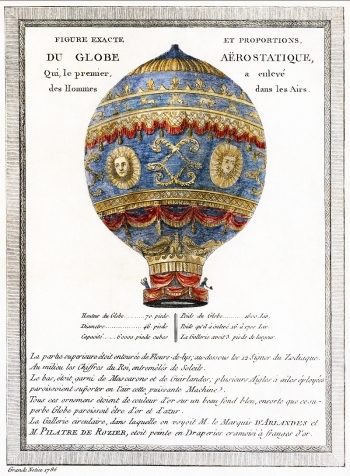

• Louis XVI, créa le Musée des Sciences et Techniques, futur Centre National des Arts et Métiers.

• Louis XVI, créa le Musée des Sciences et Techniques, futur Centre National des Arts et Métiers. Source : « Louis XVI a la parole » de Paul et Pierrette GIRAULT de COURSAC, éd de l’OEIL, 1997..

Source : « Louis XVI a la parole » de Paul et Pierrette GIRAULT de COURSAC, éd de l’OEIL, 1997..