culture et histoire - Page 836

-

Le colonel Sassi (1954) Guerre d'Indochine

-

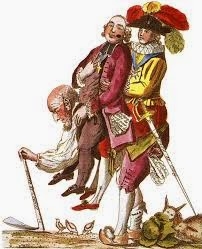

Le mythe des « deux ordres privilégiés »

Toute personne était privilégiée La répartition de la société en ordres n’est qu’un aspect de la philosophie du droit, sous-jacente à l’Ancienne France, qui se manifeste par le principe généralisé du privilège. Le droit est conçu comme l’attribution d’une chose extérieure à une personne en fonction de son mérite (dignitas) ; il repose sur une définition grecque (Aristote, Ethique à Nicomaque, Livre V) et romaine de la justice consistante à rendre à chacun ce qui lui revient.Ainsi, le principe d’organisation sociale repose sur le rôle rempli par la personne (persona). Dans la relation de la partie (la personne) et du tout (la société), l’égalité recherchée est géométrique : la justice est distributive. Le privilège est donc un droit attribué à une personne individuelle ou collective en compensation d’une charge remplie au service de la chose publique ou d’une activité concourant au bien commun.Chaque sujet du roi, c’est-à-dire chaque personne relevant en dernier ressort de sa justice, participe aux privilèges, dispose des franchises et libertés des différents corps sociaux auxquels il appartient : famille, paroisse, ville, province, profession, ordre. S’il entre dans les ordres religieux, il est protégé par les privilèges de l’Église, comme celui du for, mais doit assurer la pacification du royaume par la diffusion de la morale et de l’instruction. S’il naît dans une famille anoblie, il hérite de ses titres, à condition de participer à la défense de l’ordre public dans les domaines militaire et judiciaire. S’il exerce une profession réglementée, il obtient les avantages de ce métier afin de contribuer efficacement à la prospérité du pays.Le paysan, quant à lui, à la catégorie qui représente l’immense majorité de la population du royaume. Il est libre et n’est pas attaché à la terre ; cependant, son statut juridique découle surtout des privilèges de la circonscription territoriale dans laquelle il vit, seigneurie et paroisse.Enfin, chacun peut être particulièrement distingué : c’est le cas, par exemple, lors d’un octroi de lettres d’anoblissement. Le sujet du droit dans l’Ancien Régime n’est donc pas l’homme mais la personne, individuelle et collective. Ce ne sont pas les hommes qui sont inégaux mais leurs activités qui sont plus ou moins élevées : l’échelle des biens (ordre religieux, ordre politique, ordre économique) entraîne la hiérarchie sociale (clergé, noblesse, tiers état).Dans son discours inaugural des États généraux de Blois de 1576, le chancelier de Birague explique que l’ordre du royaume repose sur le principe d’une juste distinction sociale et donc sur une hiérarchie complémentaire : « La police et économie de la Monarchie de France, consiste en plusieurs points, concernant tant l’ordre, degré, et qualités qui doivent être entre les personnes, que les règlements qui doivent être dans les choses publiques et privées... Est nécessaire qu’en premier lieu les personnes soient policées et rangées en bon ordre, pour commander et obéir chacun en son degré respectivement, et pour tenir la main à l’observation des lois, et règlements ».

Toute personne était privilégiée La répartition de la société en ordres n’est qu’un aspect de la philosophie du droit, sous-jacente à l’Ancienne France, qui se manifeste par le principe généralisé du privilège. Le droit est conçu comme l’attribution d’une chose extérieure à une personne en fonction de son mérite (dignitas) ; il repose sur une définition grecque (Aristote, Ethique à Nicomaque, Livre V) et romaine de la justice consistante à rendre à chacun ce qui lui revient.Ainsi, le principe d’organisation sociale repose sur le rôle rempli par la personne (persona). Dans la relation de la partie (la personne) et du tout (la société), l’égalité recherchée est géométrique : la justice est distributive. Le privilège est donc un droit attribué à une personne individuelle ou collective en compensation d’une charge remplie au service de la chose publique ou d’une activité concourant au bien commun.Chaque sujet du roi, c’est-à-dire chaque personne relevant en dernier ressort de sa justice, participe aux privilèges, dispose des franchises et libertés des différents corps sociaux auxquels il appartient : famille, paroisse, ville, province, profession, ordre. S’il entre dans les ordres religieux, il est protégé par les privilèges de l’Église, comme celui du for, mais doit assurer la pacification du royaume par la diffusion de la morale et de l’instruction. S’il naît dans une famille anoblie, il hérite de ses titres, à condition de participer à la défense de l’ordre public dans les domaines militaire et judiciaire. S’il exerce une profession réglementée, il obtient les avantages de ce métier afin de contribuer efficacement à la prospérité du pays.Le paysan, quant à lui, à la catégorie qui représente l’immense majorité de la population du royaume. Il est libre et n’est pas attaché à la terre ; cependant, son statut juridique découle surtout des privilèges de la circonscription territoriale dans laquelle il vit, seigneurie et paroisse.Enfin, chacun peut être particulièrement distingué : c’est le cas, par exemple, lors d’un octroi de lettres d’anoblissement. Le sujet du droit dans l’Ancien Régime n’est donc pas l’homme mais la personne, individuelle et collective. Ce ne sont pas les hommes qui sont inégaux mais leurs activités qui sont plus ou moins élevées : l’échelle des biens (ordre religieux, ordre politique, ordre économique) entraîne la hiérarchie sociale (clergé, noblesse, tiers état).Dans son discours inaugural des États généraux de Blois de 1576, le chancelier de Birague explique que l’ordre du royaume repose sur le principe d’une juste distinction sociale et donc sur une hiérarchie complémentaire : « La police et économie de la Monarchie de France, consiste en plusieurs points, concernant tant l’ordre, degré, et qualités qui doivent être entre les personnes, que les règlements qui doivent être dans les choses publiques et privées... Est nécessaire qu’en premier lieu les personnes soient policées et rangées en bon ordre, pour commander et obéir chacun en son degré respectivement, et pour tenir la main à l’observation des lois, et règlements ».

Guillaume Bernard, Mythes et polémiques de l’histoire -

REPRISE DE L'ÉMISSION "SYNTHÈSE" SUR RADIO LIBERTÉS : JEUDI 6 SEPTEMBRE

-

La Petite Histoire – 1940-1944 : Londres sous les bombes allemandes

Le bombardement de Londres par les forces allemandes s’est déroulé en deux temps. Dès 1940, la Luftwaffe s’engage dans une série de bombardements aériens afin de frapper au cœur la puissance britannique et l’amener à la capitulation. Face à l’héroïsme de la Royal Air Force et au flegme des populations, le projet sera abandonné. Ce n’est qu’en 1944 qu’Hitler, menacé par le débarquement allié, reporte son attention sur Londres avec cette fois l’utilisation des redoutables missiles V1 puis V2, dans l’espoir que ces frappes aveugles et meurtrières brisent le moral anglais. En vain…

-

L’horreur des conséquences de la révolution, de l’anticatholicisme au nationalisme guerrier

"Pour tenter d’échapper à l’ennui et à l’agacement produits par le climat de cet été 2018, je vous propose la lecture de textes d’un de nos auteurs catholiques les plus « décapants », aux vues particulièrement prophétiques sur l’ignoble civilisation issue de la révolution française. En douteriez-vous ?

Dans un article daté du 3 novembre 2017, intitulé « Qui sont les catholiques qui lisent Léon Bloy aujourd’hui ? » la journaliste de La Croix répondait « Peu connu du grand public, il reste un auteur important pour de nombreux convertis au catholicisme et certains milieux catholiques de droite. ». Or chacun sait que les nouveaux convertis sont mal vus par le catholicisme officiel que la Croix représente avec authenticité. Ceux-ci gênent parce qu’ils troublent la sérénité des dialogues œcuméniques et inter religieux. Quant aux catholiques de droite, ils n’appartiennent pas à la pensée théologiquement correcte que La Croix diffuse avec autant d’exactitude qu’au temps de l’affaire Dreyfus, période où il était de bon ton d’être anti dreyfusard. C’est en effet ce journal qui conduisit la grande majorité des catholiques dans un antisémitisme qui fut lourd de conséquences ! Léon Bloy ne fit pas partie du troupeau. Il continua à témoigner d’un catholicisme sans concession, mais pour qui y regarde de près, toujours charitable, malgré un humour caustique très biblique, complètement hermétique à la bien-pensance d’hier et d’aujourd’hui. Si un certain nombre de prêtres s’exprimaient comme Léon Bloy, on ne s’ennuierait plus pendant les homélies, comme cela arrive trop souvent !

L’article du journal cité précédemment mentionne d’ailleurs la citation de Léon Bloy que fit le Pape François au lendemain de son élection pour sa première homélie : « Celui qui ne prie pas Dieu prie le diable. ». Je me demande alors où la journaliste de la Croix place le Pape François ? Ce ne peut être parmi les nouveaux convertis ! Il reste donc la droite, et même la droite royaliste si l’on suit bien le reste de l’article. Rome appréciera… Il faut donc lire ou relire Léon Bloy. Sa voix peut encore réveiller bien des consciences. Ayant compris son temps, il put mesurer toute l’horreur des conséquences de la révolution, de l’anticatholicisme au nationalisme guerrier, puisqu’il mourut en 1917. Dans un style aussi singulier qu’inimitable, il écrivit de nombreux ouvrages. Parmi ses premières publications, le Pal, son très éphémère journal qui parut en 1885. Pourquoi ce titre ? Écoutons l’auteur, génial provocateur féru de symbolisme, l’expliquer lui-même puisqu’il y donne un condensé de son style et de son caractère : « la profonde idée de ce genre de châtiment, plus auguste qu’on suppose, c’est qu’il faut que l’homme endure debout et qu’il meurt de bas en haut. C’est une manière de restitution pénale de l’originelle attitude contemplative, chantée, il y a deux mille ans par le poussiéreux Ovide… Le coup de pied au derrière, l’un des mouvements les plus nobles de la colère occidentale n’est qu’un vague reflet presque éteint de la vénérable tradition du Pal. C’est pourquoi j’entreprends de la restaurer littérairement. Sans doute cette forme d’empalement ne peut pas suffire dans une société qui méprise de plus en plus les immatérielles spéculations de la pensée. Il faudrait le fer et le feu, et des déluges, les choléras, et les tremblements de terre accompagnés de tous les tonnerres de Dieu ! Mais ces choses désirables ne sont pas en ma puissance, hélas ! Et je ne peux faire que ce pamphlet dont voici naïvement la conception. Dire la vérité à tout le monde sur toutes choses quelles qu’en puissent être les conséquences…. Je déclare mon irrévocable volonté de manquer essentiellement de modération, d’être toujours imprudent et de remplacer toute mesure par un perpétuel débordement… »

Il tint sa promesse. Sa parole oscilla entre les invectives les plus dures de prophètes de l’Ancien Testament et certaines paroles de Jésus, claquant comme le fouet chassant les marchands du Temple !

« Le Christ au dépotoir » a été écrit en réaction contre l’organisation d’un bal anticlérical un Vendredi Saint avec buffet gras à 21h. Et l’invitation précisait « A minuit vingt cinq, un miracle authentique donnera le signal de la Polka du Sacré Cœur. ». Bloy sût réagir autrement que par « des pieuseries », qui auraient, dès cette époque, été aussi inefficaces qu’aujourd’hui ! Et je dis cela en pensant à des événements précis survenus sous le précédent quinquennat. Il mêla avec bonheur des considérations théologiques profondes à des propos plus crûs, mais oh combien prophétiques ! Voyez plutôt : « Le Christ ne pouvant plus donner à ceux qu’il nomma ses frères aucune sorte de grandeur, leur laisse au moins la majesté terrible du parfait outrage qu’ils exercent sur lui-même. Il s’abandonne jusque-là et se laisse traîner au dépotoir. »

Voilà pour la théologie ! Jugez maintenant du reste : « Il reste à parachever la destruction de tous vestiges religieux, et nous sommes assez loin de compte. Je n’ai pas encore entendu dire qu’on ait abattu toutes les croix et remplacé les cérémonies du culte par des spectacles antiques de prostitution, mais il faudra bien qu’on y vienne. Je ne remarque pas non plus qu’on ait installé des latrines et des urinoirs publics dans les églises paroissiales, ni qu’une joyeuse retape ait encore tempéré l’austère majesté de la nef métropolitaine devenu par décret une babélique salle de café-concert. Évidemment on ne traîne pas assez de prêtres dans les ruisseaux, on ne confie pas assez de jeunes religieuses à la sollicitude maternelle des patronnes de lupanars de barrière. On ne pourrit pas assez tôt l’enfance, on n’assomme pas assez de pauvres, on ne se sert pas encore assez du visage paternel comme d’un crachoir ou d’un décrottoir. Mais le régime actuel va nous donner toutes ces choses qu’on entend déjà galoper vers nous. ».

Léon Bloy avait l’oreille fine. Et je sais que ceux qui prennent le temps de me lire ont de la mémoire."

-

L'évasion de Louis XVI

-

Passe Présent n° 206 – La pianiste qui défia Staline

Ce soir, dans “Passé-Présent”, Philippe Conrad évoquera la disparition des marins de La Pérouse dans l’Océan Pacifique. Jean-Noël Benoît présentera ensuite son ouvrage “Marie Youdina – La pianiste qui défia Staline”.

-

RETENEZ DÈS MAINTENANT VOTRE STAND À LA 12e JOURNÉE DE SYNTHÈSE NATIONALE, LE DIMANCHE 14 OCTOBRE PROCHAIN...

Pour en savoir plus cliquez ici

-

RETENEZ DÈS MAINTENANT VOTRE STAND À LA 12e JOURNÉE DE SYNTHÈSE NATIONALE, LE DIMANCHE 14 OCTOBRE PROCHAIN...

Pour en savoir plus cliquez ici

-

Un entretien du Cercle Henri Lagrange avec Philippe Conrad

Disons d'abord que les entretiens du Cercle Henri Langrage sont en général d'une grande qualité. Celui-ci n'échappe pas à la règle. Selon le formule habituelle, on n'est pas forcément d'accord sur tout. Mais il y a là de la part de Philippe Conrad une réflexion de fond sur le nationalisme - histoire, idéologie, avenir - qui nous intéresse au premier chef. A propos de plusieurs sujets, Philippe Conrad met en garde contre deux écueils pouvant affecter notre perception de l'histoire du nationalisme français : l'anachronisme et le manichéisme simplistes. Par paresse d'esprit ou information insuffisante. Ceux qui se donneront la peine d'écouter cet entretien très substantiel de près d'une heure et demie en tireront le plus grand bénéfice. Recommandé aux cadres du mouvement royaliste ! LFAR

Philippe Conrad est essayiste, historien et journaliste français, professeur d’histoire et directeur de séminaire au Collège interarmées de défense de 2003 à 2007, rédacteur en chef de La Nouvelle Revue d’histoire de 2013 à 2017, professeur d’histoire de l’Église au séminaire Saint-Philippe-Néri, président de l’Institut Iliade depuis 2014.

0:22 Définition du nationalisme

2:29 Nationalisme et révolution française

6:09 La Révolution française fut-elle nationaliste ?

9:07 Le nationalisme de gauche au XIXeme siècle

14:39 Le nationalisme français germanophobe

19:43 Le nationalisme français et le colonialisme

23:47 Le général Boulanger

27:56 L’affaire Dreyfus

32:32 Édouard Drumont

34:23 Déroulède et Barrès

38:39 Le nationalisme français et la question de la race

42:15 Charles Maurras

45:15 Le nationalisme français : une préfiguration du fascisme ?

49:24 Le colonel de La Rocque

52:37 La tentation fasciste

56:03 Le Parti populaire français

1:00:47 Marcel Déat

1:03:49 Gaullistes et pétainistes : une lutte pour la légitimité

1:08:46 Le discrédit du nationalisme après-guerre

1:10:45 le renouveau du nationalisme en France dans les années 60

1:13:52 Le Front National

1:18:43 La « Nouvelle Droite » et la voie européenne

1:23:18 Souverainisme et nationalisme

1:25:04 L’avenir du nationalismeLien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, divers, entretiens et videos 0 commentaire