culture et histoire - Page 915

-

Femme de génie, Alma Mahler - Au coeur de l'histoire

-

Éric Zemmour s’étonne qu’on reproche aux Polonais de réécrire leur Histoire, alors que la France est championne en ce domaine

Eric Zemmour, lui-même juif, trouve paradoxal de reprocher aux Polonais de réécrire leur histoire, sachant que la France a promulgué de nombreuses lois mémorielles dans lesquelles l’Histoire de la France a été réécrite et rendue définitivement obligatoire, sans laisser de possibilité aux historiens de vérifier les faits. Depuis la Seconde guerre mondiale tous les pays envahis par l’Allemagne sont montrés du doigt par Israël et ses affidés et tenus pour responsables des exactions qui ont pu être commises contre les Juifs, par l’envahisseur durant son occupation. La France qui a longtemps refusée d’être tenue pour responsable, s’est finalement couchée devant ce diktat sous la présidence de Jacques Chirac et depuis la litanie des repentances n’en finit plus, quel que soit le président. La Pologne, pays particulièrement martyrisé durant cette période, s’insurge d’être jugée responsable des exactions issues de l’invasion allemande durant la seconde guerre mondiale, et afin d’échapper pour toujours à cette accusation humiliante et « instrumentalisante », a décidé de graver définitivement dans le marbre des lois, l’exemption de la responsabilité du pays dans ces horreurs. La France dans ce domaine, semble championne toutes catégories des lois liberticides, avec flagellations, repentances et écrasements coupables, autant de manipulations mentales qui permettent d’instrumentaliser les consciences pour des buts inavoués.

Il semblerait que certaines victimes pèsent plus lourd que d’autres, car aujourd’hui encore, après toutes les horreurs commises depuis la Seconde guerre mondiale partout dans le monde, en Asie du fait du communisme ou des USA, en Europe du fait du communisme ou dans les Balkans du fait de l’OTAN etc., en Amérique latine, en Afrique actuellement encore, au Moyen-Orient sous la responsabilités des pays occidentaux, auxquels certains génocides islamiques peuvent être co-attribués, etc. etc. Après toutes ces victimes, Israël continue de poursuivre de sa vengeance éternelle les pays qui ont été victimes de l’invasion allemande durant la Seconde guerre mondiale, sans soucis des conflits meurtriers auxquels ce pays contribue lui-même, ni même d’ailleurs, de la part que les Juifs eux-mêmes peuvent avoir dans le second conflit mondiale 1939-1945, d’où ont découlé les invasions et la Shoah.

La Pologne par la loi sensée exemptée pour toujours le pays de cette accusation lourde de conséquences, entend que sa population ne soit pas accablée du poids de la repentance qui permet toutes les manipulations mentales en Occident, ainsi que les contraintes financières qui en découlent. Sous de Gaulle, Pompidou et Mitterrand, les seuls présidents de la République qui ont vécu la Seconde guerre mondiale, il semblait aussi que la position officielle de la France exempterait à jamais son peuple des accusations qui pèsent aujourd’hui contre les Polonais…

Voir aussi:

-

La petite histoire : La bataille de Pavie et la capture de François Ier

-

Maurras : censure républicaine

Maurras est censuré ! Comme du temps des Boches ! Le livre des commémorations nationales de l’année 2018 a été expédié au pilon pour avoir comporté l’annonce du 150e anniversaire de la naissance de l’écrivain et poète martégal : 20 avril 1868.

Mme Nyssen, ministre de la Culture, a obtempéré sur le champ à l’ordre venu de politiciens en mal de célébrité et d’officines stipendiées qui sont, comme on ne le sait que trop, les hauts lieux magistériels de la République. Question de foi et de morale : un citoyen n’a pas le droit de penser en dehors du dogme défini et encore moins d’oser regarder au-delà de la règle que lui assigne ledit Magistère.

L’index est là qui maintient en Enfer ceux qui ne doivent pas en sortir. Non, même pas le purgatoire dont ils risqueraient de se libérer ! Là, c’est définitif. Maurras, c’est le Mal absolu. Comment et pourquoi a-t-il été possible de seulement envisager une telle célébration ? Voilà donc que le Comité des célébrations avec ses sommités a été convoqué à comparaître devant la haute autorité ministérielle pour répondre d’une telle négligence ou, pire, de l’audace d’un tel crime. Nous sommes en 2018 ! Il faut le faire.

Rappelons, pour les sots qui jouent à l’autorité religieuse et qui prétendent nous régenter, que François Mitterrand plaçait Charles Maurras parmi ses auteurs préférés. Il l’écrit à Anne Pingeot, lettre intéressante que personne n’a jamais citée et où il exprime ses préférences littéraires : de Barrès à Montherlant, en passant par Chardonne et en n’oubliant pas Maurras dont il avait fréquenté l’œuvre, et plus que fréquenté ! Evidemment ! Mitterrand était tout, sauf un cuistre.

Pompidou, l’un de nos présidents cultivés, non seulement citait Maurras, mais, à la grande fureur des butors de la Gauche salonnarde, lui rendait hommage : dans Le nœud gordien, dans son dernier discours à Sciences-Po. Il considérait le Kiel et Tanger de Maurras comme un livre majeur pour la compréhension de la politique extérieure française. Lequel de nos censeurs ignares en connaît même le titre ? Charles de Gaulle avait dans sa bibliothèque les œuvres de Maurras et n’a pas manqué avant guerre de lui dédicacer ses livres. André Malraux, jeune homme, donnait une préface chaleureuse à Mademoiselle Monk de Charles Maurras.

Avant-guerre, pas un écrivain, pas un homme d’esprit, à l’exception de quelques envieux, qui ne se flattât d’avoir une relation avec l’écrivain de style puissant et le penseur de haute volée : de Barrès à Anatole France, de Proust à Apollinaire. Il avait pour compagnon Léon Daudet et Jacques Bainville.

Presque toute la jeune génération littéraire de l’entre-deux guerres a reconnu devoir son initiation intellectuelle à l’homme qui avait offert son génie à la postérité : de Maulnier à Boutang, de Bernanos à Brasillach. Combien d’académiciens lui sont restés fidèles : de Massis à Lévis-Mirepoix, de Bordeaux à Déon, de Gaxotte à Michel Mohrt ! L’Académie française s’est honorée en refusant de le remplacer de son vivant. Et les Français se laisseraient dicter leur goût, leur choix par une petite bande de corniauds incultes. C’est donc ça, la République ? Celle qui envoie Chénier et Lavoisier à l’échafaud !

Pourquoi tant de haine ? C’est la vraie question. Question bien connue des honnêtes gens et il en reste en France malgré tout. La bêtise et la méchanceté n’ont qu’un seul talent : déceler, sentir leur adversaire, sorte d’hommage que le vice rend à la vertu.

Charles Maurras est trop haut pour eux, trop profond aussi, trop vrai surtout. Le mensonge ne peut supporter la lumière. « C’est un abri et un bouclier que la lumière ; elle est impénétrable aux curiosités du commun. Les mystères qu’elle recouvre ne seront jamais divulgués. Je lui ai confié les miens » écrivait Charles Maurras en 1894 dans la préface à son Chemin de Paradis.

Puisse cette lumière jaillir quelque jour pour nous sortir de l’Enfer où la satanique imbécillité à l’intention de nous enfermer pour toujours, et pour nous entraîner sur son chemin de gloire jusqu’aux portes du Royaume.

-

La Russie comme vous ne l'avez jamais vue

On les dirait sortis des plus beaux contes de la vieille Russie, et en même temps, ces clichés semblent avoir été pris hier. Ils nous montrent la réalité de ce qu'était la Russie avant 1917. Ils sont en couleurs, dès leur origine, et ils traduisent le génie tant artistique que scientifique de leur auteur : Sergueï Prokoudine-Gorski. Pour en savoir plus sur ce photographe d'exception, vous trouverez des détails en français ici. Pour vous émerveiller de ce reportage complet dans tout l'Empire au début du XXè Siècle, vous pouvez consulter ces sites, dont certains proposent des vues comparées entre la photo d'origine et ce que les lieux sont devenus aujourd'hui : 1, 2, 3. Ces sites sont en langue russe, il faut donc naviguer au hasard, et utiliser le traducteur de votre navigateur pour vous y retrouver. Allez-y, vous ne le regretterez pas: bon voyage dans l'espace et dans le temps !

-

Passé Présent n°184 - Fondation de la Louisiane française

-

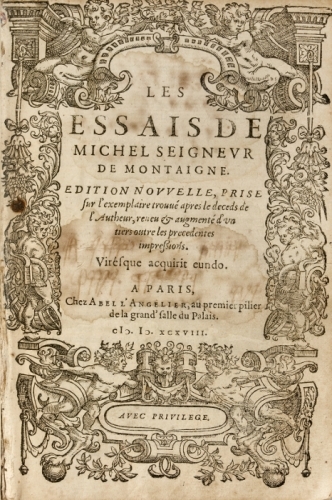

La sagesse biblique de Montaigne et notre actualité

par Nicolas Bonnal

Fatigué des nouvelles du jour, je me remets à glaner dans tout Montaigne. Sur nos guerres protestantes, américaines, notre choc des civilisations, j’y trouve ceci :

«… je trouve mauvais ce que je vois en usage aujourd’hui, c’est-à-dire de chercher à affermir et imposer notre religion par la prospérité de nos entreprises.

«… je trouve mauvais ce que je vois en usage aujourd’hui, c’est-à-dire de chercher à affermir et imposer notre religion par la prospérité de nos entreprises.Notre foi a suffisamment d’autres fondements pour qu’il ne soit pas nécessaire de fonder son autorité sur les événements. Car il y a danger quand le peuple, habitué à ces arguments plausibles et bien de son goût, voit sa foi ébranlée par des événements qui lui sont contraires et défavorables. Ainsi en est-il des guerres de religion dans lesquelles nous sommes plongés. »

Sur la société d’abondance et de consommation qui produit satiété et dépression, j’y trouve cela :

« Pensons-nous que les enfants de chœur prennent vraiment du plaisir à la musique ? La satiété la leur rend plutôt ennuyeuse. Les festins, les danses, les mascarades, les tournois réjouissent ceux qui ne les voient pas souvent, et qui désirent depuis longtemps les voir ; mais pour celui dont ils forment l’ordinaire, le goût en devient fade et même déplaisant : les femmes n’excitent plus celui qui en jouit autant qu’il veut… Celui qui n’a pas l’occasion d’avoir soif ne saurait avoir grand plaisir à boire. »

Montaigne ajoute, comme s’il pensait à nos comiques :

“Les farces des bateleurs nous amusent, mais pour eux, c’est une vraie corvée. »

La société d’abondance ? Il la définit ainsi Montaigne :

« Il n’est rien de si ennuyeux, d’aussi écœurant que l’abondance. Quel désir ne s’émousserait d’avoir trois cent femmes à sa disposition, comme le Grand Turc dans son sérail ?

Quel désir et quelle sorte de chasse pouvait bien avoir celui de ses ancêtres qui n’y allait jamais qu’avec au moins sept mille fauconniers ? »

Sur l’espionnage par l’Etat profond, Montaigne nous rappelle tout simplement que les Grands sont plus espionnés que les petits, mais qu’ils y ont pris goût (pensez à son pessimiste ami La Boétie):

« Tout le monde redoute d’être contrôlé et épié ; les grands le sont jusque dans leurs comportements et leurs pensées, le peuple estimant avoir le droit d’en juger et intérêt à le faire. »

Pensons au harcèlement de nos pauvres peoples. A son époque c’est pire :

« Et il ne m’est jamais venu à l’idée que cela puisse constituer un quelconque avantage, dans la vie d’un homme cultivé, que d’avoir une vingtaine d’observateurs quand il est sur sa chaise percée… »

Deux siècles avant Montesquieu, Montaigne dénonce les caprices de la mode :

« La façon dont nos lois tentent de régler les folles et vaines dépenses de table et de vêtements semble avoir un effet contraire à son objet. Le vrai moyen, ce serait de susciter chez les hommes le mépris de l’or et de la soie, considérés comme des choses vaines et inutiles. Au lieu de cela, nous en augmentons la considération et la valeur qu’on leur attache, ce qui est bien une façon stupide de procéder si l’on veut en dégoûter les gens. »

La mode va vite comme la télé (cf. Virgile-Ovide) :

« Il est étonnant de voir comment la coutume, dans ces choses de peu d’importance, impose si facilement et si vite son autorité. À peine avions-nous porté du drap pendant un an à la cour, pour le deuil du roi Henri II, que déjà dans l’opinion de tous, la soie était devenue si vulgaire, que si l’on en voyait quelqu’un vêtu, on le prenait aussitôt pour un bourgeois. »

La Fontaine dira que le courtisan est un ressort. Montaigne :

« Le reste de la France prend pour règle celle de la cour.

Que les rois renoncent à cette vilaine pièce de vêtement qui montre si ostensiblement nos membres intimes, à ce balourd grossissement des pourpoints qui nous fait si différents de ce que nous sommes et si incommode pour s’armer, à ces longues tresses efféminées de cheveux… »

Montaigne vit au présent perpétuel, les ridicules qu’ils dénoncent sont donc ceux de la cité grecque d’Alan Bloom et Platon :

« Dans ses Lois, Platon estime que rien n’est plus dommageable à sa cité que de permettre à la jeunesse de changer ses accoutrements, ses gestes, ses danses, ses exercices et ses chansons, en passant d’une mode à l’autre, adoptant tantôt tel jugement, tantôt tel autre, et de courir après les nouveautés, adulant leurs inventeurs. C’est ainsi en effet que les mœurs se corrompent, et que les anciennes institutions se voient dédaignées, voire méprisées. »

Oui, il n’est pas trop réformateur, Montaigne.

Parfois il divague gentiment et il nous fait rêver avec ce qu’il a lu dans sa bibliothèque digne de Borges (voyez Guénon, Règne de la Quantité, les limites de l’histoire et de la géographie) :

« On lit dans Hérodote qu’il y a des peuples chez qui les hommes dorment et veillent par demi années. Et ceux qui ont écrit la vie du sage Épiménide disent qu’il dormit cinquante-sept ans de suite. »

Bon catholique, homme raisonnable surtout, Montaigne tape sur la Réforme, rappelant que deux siècles avant la révolution on a voulu changer les noms :

« La postérité ne dira pas que notre Réforme d’aujourd’hui a été subtile et judicieuse ; car elle n’a pas seulement combattu les erreurs et les vices, et rempli le monde de dévotion, d’humilité, d’obéissance, de paix et de toutes les vertus. Elle est aussi allée jusqu’à combattre ces anciens noms de baptême tels que Charles, Louis, François, pour peupler le monde de Mathusalem, Ézéchiel, Malachie, supposés plus imprégnés par la foi ! »

Sur ce sujet lisez son disciple Rothbard et son texte sur l’idéal communisme-millénariste des protestants, en particulier des anabaptistes.

Lire Montaigne (il dénonce le rustre son temps et sa mode efféminées !), qui nourrit Pascal, Cervantès et Shakespeare, c’est retomber dans l’enfance de la sagesse de la grande civilisation européenne aujourd’hui engloutie. Une sagesse biblique un rien sceptique, héritée de Salomon, plus sympathique que celle du sinistre Francis Bacon, qui triompha avec son Atlantide scientiste et son collège d’experts en folles manipulations psychologiques, génétiques et même agronomiques (lisez-le pour ne pas rire). Montaigne a moins voulu nous prévenir contre la tradition que contre cette folle quantité de coutumes, de modes et de snobismes qui s’imposeraient dans notre monde moderne déraciné.

On le laisse nous remettre chrétiennement à notre place (apologie de Raymond Sebond) :

« Le moyen que j’utilise pour combattre cette frénésie, celui qui me semble le plus propre à cela, c’est de froisser et fouler aux pieds l’orgueil et la fierté humaine. Il faut faire sentir à ces gens-là l’inanité, la vanité, et le néant de l’homme, leur arracher des mains les faibles armes de la raison, leur faire courber la tête et mordre la poussière sous le poids de l’autorité et du respect de la majesté divine. Car c’est à elle, et à elle seule qu’appartiennent la connaissance et la sagesse… »

Voilà pour le paganisme aseptisé de nos couillons de nos manuels scolaires !

Ou bien (Essais, I, L) :

« Je ne pense pas qu’il y ait en nous autant de malheur que de frivolité, autant de méchanceté que de bêtise ; nous sommes moins remplis de mal que d’inanité, nous sommes moins malheureux que vils. »

A transmettre à Davos. Et comme on parlait du roi Salomon, on citera ses proverbes :

« La gloire de Dieu est de cacher une chose, et la gloire des rois est de sonder une chose. »

Enfin pour faire lire et relire Montaigne je prends plaisir à recommander l’édition-traduction de Guy de Pernon, que j’ai trouvée juteuse et agréable, presque autant que le légendaire texte original (ebooksgratuits.com).

-

La politique de M. Blanquer. Partie 1 : Une inquiétude chez les lycéens ?

Sous la neige, les pavés ? Les conditions climatiques de la semaine en cours d'achèvement ont, il est vrai, occulté nombre d'autres informations et quelques débats que, pourtant, il ne serait pas inutile d'ouvrir et de mener. Ainsi, celui sur le baccalauréat et sur les réformes en préparation, autant sur le lycée que sur l'entrée en université, en attendant ceux sur l'Université elle-même et sur le système et l'organisation de l’École au sens large du terme. Car si quelques entrées seulement de lycées ou d'amphithéâtres ont été bloquées ces jours derniers, il n'en est pas moins vrai qu'une partie des lycéens, peut-être pas si minime que cela, s'inquiète des conséquences d'un changement des « règles » du baccalauréat et d'une possible sélection à l'entrée de l'université : après tout, l'on peut entendre ces craintes sans céder à la facilité de hausser les épaules ou, au contraire, de hurler avec les loups d'une certaine extrémité politique, plus prompts à dénoncer qu'à proposer ou à fonder.

J'ai été longtemps étudiant et, en ces temps qui s'éloignent de plus en plus, j'ai pu observer de l'intérieur le fonctionnement de l'Université, non seulement en tant que simple auditeur mais aussi au sein de quelques Conseils (de gestion en Droit, d'administration à Rennes-2, d'UFR en département d'histoire), et il m'est arrivé de participer à nombre de débats, y compris dans des amphis surchauffés lors de mouvements estudiantins de contestation : j'en ai retiré l'impression que l'Université, petit monde passionnant et plein de contradictions, ne jouait pas forcément le rôle qui devrait être le sien, celui de « la recherche et la discussion », se contentant parfois du conformisme et de « l'émeute » dérisoire de quelques uns, brandissant le drapeau d'une révolution dont, pour la plupart, ils ne souhaitaient pas vraiment autre chose que l'apparence, bien plutôt que la réalisation... Bien sûr, il y avait des idéalistes, de vrais révolutionnaires, et nombre de jeunes, au moins pour quelques années, s'engageaient de bon cœur et de bonne foi (et ce dernier terme n'est pas de trop) dans des causes qui, parfois, peuvent faire sourire aujourd'hui. Il y eut des espérances certaines et le film-témoignage « Mourir à trente ans » nous le rappelle utilement, à travers l'histoire de Michel Recanati, ce militant d'une extrême-gauche qui voulait « faire la révolution » et, au-delà, la « vivre », passionnément. Je ne m'en moque pas, et je les prends même au sérieux, les ayant beaucoup combattues mais me reconnaissant une certaine nostalgie de ces confrontations de jeunesse...

Mais il y avait, et il y a toujours, beaucoup de naïveté chez les manifestants étudiants et de sournoiserie chez ceux qui, disons-le crûment, les manipulaient sans vergogne pour consolider leur propre carrière politique. Une naïveté qui ne peut tout excuser, néanmoins, et en particulier une certaine paresse intellectuelle pour nombre de ceux qui criaient fort dans les rues tout en se contentant de quelques arguments souvent trop peu réfléchis pour être crédibles, mais néanmoins écoutés parce que déclamés par une « jeunesse » dont tous les gouvernements (surtout de Droite, d'ailleurs), depuis les années 1970, craignent la « révolte ».

Qu'en est-il aujourd'hui ? Les projets encore incertains du gouvernement (tous les arbitrages ne semblent pas être encore rendus en haut lieu) sont-ils les marques d'une politique « réactionnaire » (« maurrassienne » peut-être, puisque c'est l'épouvantail du moment...) et de la nostalgie d'une « école du temps jadis » dans laquelle régnaient, dit-on, l'autorité et le mérite, forcément républicains, façon (Jules) Ferry ? Je n'en suis pas totalement sûr : s'il y a des velléités de remise en ordre de l’École qui peuvent m'être sympathiques, je crains que l'approche purement comptable de Bercy ne les remette rapidement en cause, au risque d'en ruiner tout le sens et la portée et, a contrario, de favoriser une logique libérale peu compatible avec la promotion d'une justice sociale scolaire pourtant éminemment nécessaire. Or, la politique de M. Blanquer, ministre de l'Education nationale, appelle des investissements financiers non négligeables et une confiance renouvelée des personnels éducatifs pour pouvoir réussir : sans l'une ou l'autre de ces conditions, il est à craindre que rien de bon ne pourra se faire et, surtout, s'inscrire dans la durée, cette dernière toujours nécessaire à toute politique digne de ce nom.

Pour l'heure, l'idée d'une « sélection » (1) à l'entrée de l'Université ne me semble pas choquante en soi, et elle est toujours préférable à l'injuste égalité du tirage au sort ! Si le mot de sélection a mauvaise presse près de quelques lycéens de Terminale, c'est sans doute parce que certains (2) en donnent un sens trop restrictif et purement « éliminatoire » quand elle doit se penser plutôt comme une juste orientation, l'ouverture vers des voies possibles plutôt que l'engagement en des impasses. Qu'y a-t-il de scandaleux à considérer que tout le monde ne peut pas être médecin ou professeur, et que les souhaits d'un lycéen doivent parfois être, sinon contrariés, du moins raisonnés en fonction de ses compétences et aptitudes, mais aussi de son investissement dans le travail et dans la réflexion ?

(à suivre)

Notes : (1) : Le mot de « sélection » n'a pas, à ma connaissance, était prononcé par le ministre dont l'intention, néanmoins, est transparente et, sur ce point, tout à fait, louable.

(2) : Quelques syndicats, aussi bien d'usagers de l’École que de personnels de celle-ci, s'insurgent contre une sélection qu'ils définissent, à tort ou malhonnêtement, comme une forme de discrimination : abus de langage évident, et impossibilité à penser le processus d'éducation autrement qu'à travers une grille de lecture idéologique qui fait de l'éducation une matrice de l'égalité obligatoire, y compris par le discrédit de l'excellence, inégalitaire par essence...

Jean-Philippe CHAUVIN

-

Au pire des escrocs, au mieux des imbéciles: Céline n’a rien compris ?

Invité de l’émission Les Grandes gueules sur RMC vendredi dernier, le député LREM Bruno Bonnell – le tombeur de Najat Vallaud-Belkacem dans la 6e circonscription du Rhône, c’est déjà ça! – expliquait que les Français, notamment les plus modestes, avaient tort de se plaindre de la baisse de leurs revenus. « On entend que ça le pouvoir d’achat! (…). Vous oubliez quelque chose d’autre, qui est la qualité de la vie qu’on a en France » (partout et pour tous ?) argumentait le député macroniste, à l’adresse de tous ces salauds de pauvres qui ont l’audace de ne pas communier dans le « penser printemps » des élus de LREM, épinglés actuellement pour leur absentéisme et leur fainéantise. De l’argent il y en a en tout cas pour indemniser les Algériens et autres fellagas victimes de la guerre d’Algérie, ont jugé la veille de la prestation de M. Bonnell, les membres du conseil constitutionnel. Une mesure d’équanimité et de justice au nom du refus de toute discrimination découlant de la préférence nationale, selon les sages de la rue de Montpensier, que nos compatriotes, notamment Pieds-Noirs et Harkis, apprécieront comme il se doit…

Dans la rubrique de la fausse symétrie et du masochisme (culturel) véhiculé bien souvent par de parfaits humanistes laïcards, nos compatriotes, croyants ou non, ne manqueront pas aussi de s’interroger sur cette décision prise à l’encontre de Matthieu Faucher. Un professeur des écoles dans l’Indre, qui, rappelait Le Figaro la semaine dernière, « a fait l’objet d’un déplacement contraint et d’une sanction pour faute grave professionnelle en juin 2017. Son erreur? Il faisait lire des textes de la Bible en trop grande quantité. Depuis, il se bat à visage découvert et espère une réhabilitation du ministère. Ce cas, qui dépasse celui du village de Malicornay, au cœur du Berry, pose le problème de la laïcité et de l’enseignement du fait religieux. »

Problème de la laïcité qui réside surtout dans l’égalité (biaisée ) de traitement que veulent établir certains entre la religion chrétienne autochtone de la France, au moins depuis le baptême de Clovis, avec une religion musulmane qui elle ne reconnait pas de séparation entre domaine spirituel et temporel.

J. d’Antraigues le rappelait, sur le site Polemia , « le catholicisme romain structure toujours profondément la France, il fait partie de ses racines, et la notion de laïcité dans la vie publique n’a jamais signifié, comme on voudrait nous le faire croire, que devait disparaître tout ce qui en résulte dans l’espace public et dans la vie sociale. Cette notion signifie simplement que, comme cela était depuis des siècles la situation en France, ce qui y a permis la paix religieuse, tout le monde doit individuellement se comporter dans la vie publique de la même façon quelle que soit sa religion (à l’exception évidemment, éventuellement, de ministres du culte et de religieux dûment identifiés). Eviter d’afficher par son comportement en public ses opinions, surtout si elles sont susceptibles d’être clivantes, n’est au demeurant qu’une règle élémentaire de vie en société. Mais que peut bien être le vivre ensemble , sinon le respect de telles règles ?»

Mais aujourd’hui, « le problème de l’islam explose en France, ainsi d’ailleurs que dans l’ensemble du monde occidental. Par les attentats islamistes, certes, mais aussi par un phénomène beaucoup plus profond, parce qu’il met en péril l’unité même des nations et leur civilisation: une communautarisation de la vie publique de plus en plus envahissante, qui d’ores et déjà en France a fait littéralement changer de civilisation des quartiers entiers, et perturbe profondément toutes les composantes de la vie sociale partout où une population musulmane est significativement présente. »

Un prosélytisme islamique dont l‘affaire Mennel Ibtissem que nous évoquions hier, serait un nouveau révélateur vue par ses soutiens comme une victime de l‘islamophobie mais appréhendée par ses détracteurs comme une militante de l’islam politique, sous ouverture, proche des Frères musulmans qui cherchent à tester la capacité de résistance de la société française.

Le Figaro a publié hier une longue tribune de l’ex conseillère régionale PS d’Ile-de-France, Cécile Pina,qui s’est fait connaître en 2015 lorsqu’elle avait dénoncé « le salon de la femme musulmane de Pontoise et a récemment publié Silence Coupable. Avec Fatiha Boutjalhat, elle est la fondatrice deViv(r)e la République, mouvement citoyen laïque et républicain appelant à lutter contre tous les totalitarismes et pour la promotion de l’indispensable universalité de nos valeurs républicaines.»

Mme Pina, réputée proche de Manuel Valls, estime comme beaucoup d’observateurs qui ne sont pas forcément de son bord politique que la jeune Mennel est proche des islamistes ou instrumentalisée par eux. Elle éclaire son propos par la comparaison suivante: « Imaginez qu’une jeune candidate de The Voicepartage du Henry de Lesquen, du Marion Maréchal Le Pen et du Bruno Gollnisch, qu’elle participe à des opérations saucissons-pinards, soutienne Alain Soral et diffuse sur instagram les œuvres d’Alain de Benoist, vous poseriez-vous vraiment la question de savoir si elle est proche du FN? Non. Et bien c’est pareil. »

Il est aussi loisible d’imaginer qu’une femme qui a milité de longues années au PS partage au moins une responsabilité morale dans une montée d’un prosélytisme et d’un communautarisme dont seul le Front National pressentait les dangers et dont il avertissait nos compatriotes. Certes, à une époque ou les dangers étaient moins nettement visibles qu’aujourd’hui mais aussi ou tous les acteurs des partis du Système préféraient se voiler la face par intérêt, lâcheté, commodité ou clientélisme. Mais la situation a-t-elle vraiment changé?

Il faut se réjouir bien évidemment que Mme Pina, comme d’autres , ouvre enfin les yeux et reprenne certaines analyses de l’opposition nationale, fustige l’attitude des dirigeants et élus de son ancien parti. Mais cette lucidité (partielle) s’accompagne d’une hostilité vigilante à l’égard du FN qui ne manque pas d’interroger sur la pureté de ses intentions.

Interrogée par le magazine Marianne en avril 2016 elle déclarait : « je perds souvent mes combats avec les gens qui me disent qu’ils vont voter FN en arguant que la seule qui est claire sur la laïcité, c’est Marine Le Pen. Déjà, quand vous écoutez ce que dit Marion Maréchal-Le Pen, vous réalisez que ce n’est pas exactement le même discours » -une remarque qui semble indiquer que Mme Pina n’opérerait pas de distinction dans sa défense de la laïcité entre attachement à nos racines helléno-chrétiennes et prosélytisme islamiste?, NDLR . « Ensuite, poursuit-elle, le FN n’a pas plus de rapport à la vérité que les islamistes. Ce sont des tacticiens purs. Ils voient que la laïcité et la République sont des mots porteurs, donc ils les utilisent. Mais ce discours ne les engage à rien. Quelque part, ils sont aussi absolutistes dans l’identité que les islamistes. Le rêve de ces derniers est un monde immanent et figé. C’est pareil pour le FN, qui a une vision d’une France presque mythifiée, figée dans ses représentations. Pour moi, l’un comme l’autre pue la mort. »

Questionnée également à la même période par le site Atlantico, Cécile Pina creusait la même veine: « les islamistes utilisent la religion pour conquérir le pouvoir politique (…). Comme le FN, ils ont un projet de société, une vision du monde et une stratégie de conquête du pouvoir – les islamistes et les nationaux seraient les seuls dans ce cas là?, NDLR. Ils semblent comprendre mieux que nos élites ce que nous sommes et ils ne se trompent pas dans leurs attaques. »

Un amalgame visant à établir un signe égal entre islamistes (auxquels tous les musulmans, très loin s’en faut ne sont pas réductibles), et défenseurs de l’identité française qui est le cœur du discours de sa (très petite) association Viv(r)e la République qui est peu ou prou celui des frères du Grand Orient et des partis ripoublicains, de Jean-Luc Mélenchon à Laurent Wauquiez. Celle-ci affirme dans son manifeste vouloir « regrouper toutes celles et ceux qui veulent combattre l’islamisme sans nourrir l’hydre de l’extrême droite. » « Nous affrontons deux dangers aussi mortifères l’un que l’autre : le danger islamiste, et celui de l’extrême-droite qui est aux portes du pouvoir…».

Il y a en fait un moyen imparable pour juger de la sincérité, ou à tout le moins de l’efficacité des défenseurs de la laïcité à la sauce Pina, c’est leur rapport à la question migratoire. Il est en effet révélateur que pas plus l’association de cette dernière que le PS, LREM, LR ou LFI ne prônent des mesures concrètes pour tarir la source principale du communautarisme (musulman mais pas seulement) et de l’islamisme, à savoir l’immigration-invasion. Tous ces pseudos indignés républicains qui ne prônent pas l’inversion des flux migratoires, une réforme de notre code de la nationalité, la réhabilitation des valeurs qui forment l’ossature de notre civilisation, sont au pire des escrocs intellectuels et des imposteurs, au mieux des imbéciles et des naïfs.

https://gollnisch.com/2018/02/13/pire-escrocs-mieux-imbeciles-celine-na-rien-compris/

-

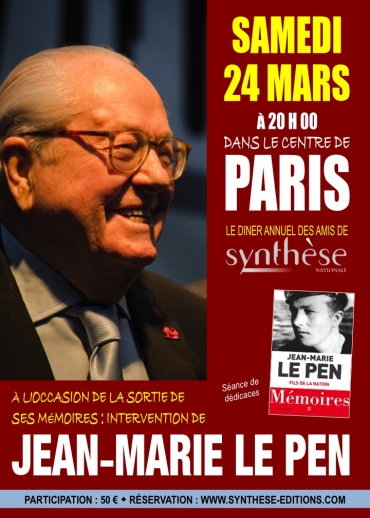

Samedi 24 mars : DINER ANNUEL DES AMIS DE SYNTHÈSE NATIONALE AVEC JEAN-MARIE LE PEN

RÉSERVATION EN LIGNE CLIQUEZ ICI