culture et histoire - Page 917

-

13 & 15 février à Montpellier et Béziers: conférences sur les mensonges antichrétiens

-

HATCHEPSOUT, LA REINE-PHARAON (XVᵉ SIÈCLE AV. J.-C.) | AU CŒUR DE L’HISTOIRE | EUROPE 1

-

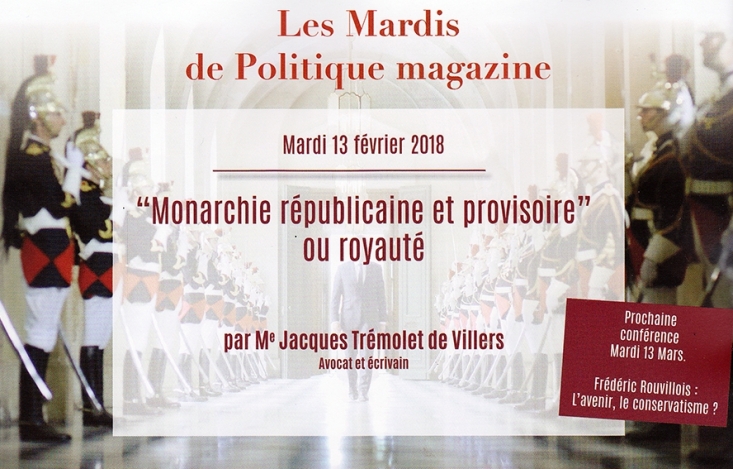

Paris , 13 février, Jacques Trémolet de Villers aux Mardis de Politique magazine, une soirée à ne pas rater !

Rendez-vous à partir de 19 h 00 - Conférence à 19 h 30 précises

Participation aux frais : 10 euros - Etudiants et chômeurs : 5 eurosSalle Messiaen, 3 rue de la Trinité Paris 9° - Métro La Trinité, Saint-Lazare

Renseignements : Politique magazine, 1 rue de Courcelles Paris 8° - T. 01 42 57 43 22

-

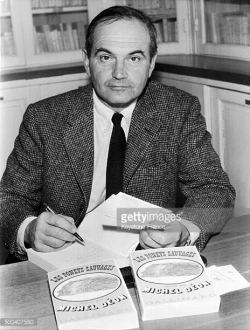

Quand Anne Hidalgo méprise Michel Déon

De Benoît Rayski sur Atlantico :

De Benoît Rayski sur Atlantico :"L'académicien Michel Déon a eu le mauvais goût de mourir en Irlande. Ce qui fait que, selon les règles administratives, rien n'oblige la mairie de la capitale à lui accorder une sépulture dans un cimetière parisien. Rien n'oblige mais à cette règle, une municipalité a le droit de déroger en faisant des exceptions. Des exceptions qui concernent des cas particuliers. Des hommes et des femmes illustres. Des célébrités. Des à qui la nation est reconnaissante. Mais pas question de faire une exception pour Michel Déon.

L'homme, un des plus talentueux écrivains de l'après-guerre n'était pas fréquentable. Il était ardemment royaliste. Il appartenait à la bande des Hussards : Blondin, Nimier, Laurent… Et, crime des crimes, il fut un temps secrétaire de Charles Maurras.

L'auteur du Taxi Mauve avait demandé à être incinéré. Son urne funéraire se trouve au domicile de sa fille à Paris. Cette dernière, Alice Déon a invité la mairie de la ville à lui trouver une place au cimetière Montparnasse. Pas de réponse de la mairie. On n'allait quand même pas se bouger pour une inconnue…

Alors l'Académie française a fait une démarche officielle dans le même sens. Là on a répondu. Dans un mail – c'est le Figaro qui rapporte les faits – la directrice de cabinet d'Anne Hidalgo, Ivoa Alavoine répond "niet". Et quand on lui fait observer qu'une personnalité aussi importante que Michel Déon mérite peut-être une exception, elle précise que ce n'est pas possible car ça créerait un "précédent"! Ben oui… Imaginons que des cohortes d'académiciens aient la fantaisie d'aller mourir au Lesotho, dans les îles Tonga, à Bahreïn, en Mongolie, au Népal. Mais s'ils choisissent intelligemment d'aller trépasser à Cuba ou au Venezuela, ça peut s'arranger non ? Anne Hidalgo, la mère Ubu de la mairie a en la personne d'Ivoa Alavoine une digne fille Ubu.

Très remontée, Hélène Carrère d'Encausse a appelé Anne Hidalgo. Cette dernière n'a pas daigné décrocher. L'académicienne a retéléphoné en demandant que la maire de Paris la rappelle. Rien non plus. Nous vivons une époque où une Anne Hidalgo, qui n'est pas grand-chose, peut se permettre de traiter avec dédain une femme qui fait honneur à la pensée française."

-

Une génération dans l’orage ou le programme politique d’« Academia Christiana » par ACADEMIA CHRISTIANA

I – CE QUE NOUS VOULONS

1) Un ordre social juste pour les Français

1) Un ordre social juste pour les FrançaisNous voulons que notre pays renoue avec son âme française, c’est-à-dire avec notre histoire. Autrement dit : vivre de notre identité. Nous croyons que la tradition n’est pas le passé mais ce qui ne meurt jamais. Nous voulons que notre identité perdure. Provinciale, française, européenne et catholique, notre identité est une richesse. Nous ne sommes pas des conservateurs de musée, nous brûlons d’un ardent désir de vivre ici et maintenant de nos traditions millénaires.

Nous voulons également la justice et militons pour un ordre politique régi par les lois qui transcendent la volonté des hommes. Notre norme, c’est le réel, c’est-à-dire la nature créée par Dieu. Enfin, parce que nous sommes catholiques, nous voulons que l’ordre politique n’ordonne rien qui soit contraire à la foi et n’interdise rien qui soit exigé par elle. Nous ne sommes pas les gardiens aigris d’un nouvel ordre moral, mais simplement les porteurs d’un ordre politique apte à servir le véritable bien commun.

2) Reconquérir notre pays au niveau qui est le nôtre

Nous ne sommes pas des Don Quichotte, ni des révolutionnaires utopistes qui rêvent de faire renverser le « pouvoir » par un petit groupe de marginaux. Nous connaissons nos ennemis ultimes et savons qui, en dernière instance, occupe les places fortes du système. Nous savons bien évidement que notre combat comporte une grande dimension eschatologique, mais nous restons humbles, c’est-à-dire réalistes quant à nos capacités. Non, malheureusement nous ne constituons pas un groupe suffisamment puissant pour affronter de manière frontale ce rouleau-compresseur mondialiste. Croire le contraire serait un grave obstacle à notre efficacité.

Nous préférons donc viser ce qui est à notre portée. Notre tâche est titanesque mais nous l’accomplirons comme des fourmis. Rappelez-vous que quelques parasites qui se multiplient peuvent venir à bout d’un édifice. Mais il ne s’agit pas seulement de détruire un système qui nous détruit, mais aussi et surtout de reconstruire un édifice en ruines, voire en cendres.

3) Le réseau comme point de rayonnement

Adressons-nous à cette partie du peuple français qui demeure attachée, aussi imparfaitement que ce soit, à son sol et son identité. Et surtout, appuyons-nous sur les réseaux existants : les élus ou hommes politiques libres qui nous sont sympathiques et les réseaux catholiques. Les catholiques sont, en France, le dernier « pays réel », la dernière communauté de Gaulois enracinés et reliés entre eux. Cela ne peut pas être ignoré. Bien sûr, certains catholiques sont parfois bien plus éloignés de ce que nous défendons que certaines personnes issues de la France périphérique, mais peu importe : les réseaux sont là, il faut les utiliser. Il y aura toujours des bourgeois et des pharisiens pour s’opposer stérilement à nos entreprises, ce sont les conditions normales de la guerre dans laquelle nous sommes engagés.

« Nos mots d’ordre sont : localisme, identité, autonomie, enracinement, constructivité. »

Localisme : nos échanges et nos travaux de cet été nous ont maintes fois prouvé que le localisme était la seule voie désormais viable pour traiter les problèmes qui sont les nôtres. Au niveau local, nous pouvons encore agir, là où nous vivons quotidiennement : village, entreprise, quartier. Ce sont dans les petites communautés que nous pouvons être entendus, être reconnus pour nos efforts et donc accéder à des responsabilités.

-

Il était une fois la lecture

Dans cette tribune du Journal de Montréal [3.02] Mathieu Bock-Côté exalte - avec quelque prudence pour ne pas « braquer » la sensibilité postmoderne - les vertus de la lecture. Vertus au service de la culture, naturellement, mais aussi, si l'on peut dire, vertus anthropologiques. Pour contrecarrer ce que Jean-François Mattéi appelait notre barbarie intérieure. Et pour édifier ou préserver la civilisation. LFAR

La lecture a longtemps disposé d’un statut particulier dans notre monde. Elle était associée à la culture, à la connaissance, à la méditation. L’homme savant lisait, et l’homme qui lisait était réputé un peu plus savant que les autres. On ne saurait dire que ce prestige est complètement éteint. La lecture conserve ce qu’on pourrait appeler un vieux charme. Mais c’est désormais, il faut bien en convenir, pour peu qu’on regarde autour de soi, une passion spécialisée. La lecture ne s’impose plus comme une activité absolument recommandable au-delà du petit cercle de ceux qui l’aiment vraiment. Et ceux qui ne lisent pas, ou lisent peu, ont moins mauvaise conscience qu’auparavant. Ils n’ont plus l’impression de manquer quelque chose d’essentiel. Je ne l’écris pas à la manière d’un reproche, ou du moins, pas d’abord comme tel, mais à la manière d’une observation sur nos contemporains. Comment se cultivent-ils, lorsqu’ils veulent se cultiver ? On nous répondra peut-être que telle n’est pas la question et qu’il faudrait maintenant parler du divertissement. C’est peut-être pour cela que ceux qui lisaient des romans se consacrent désormais aux séries télés, d’autant qu’il y en a d’excellentes, ce que personne ne contredira. Elles offrent désormais la matière de la culture commune. Elles sont néanmoins chronophages et en viennent à monopoliser au quotidien tout le temps disponible pour la culture.

La lecture a longtemps disposé d’un statut particulier dans notre monde. Elle était associée à la culture, à la connaissance, à la méditation. L’homme savant lisait, et l’homme qui lisait était réputé un peu plus savant que les autres. On ne saurait dire que ce prestige est complètement éteint. La lecture conserve ce qu’on pourrait appeler un vieux charme. Mais c’est désormais, il faut bien en convenir, pour peu qu’on regarde autour de soi, une passion spécialisée. La lecture ne s’impose plus comme une activité absolument recommandable au-delà du petit cercle de ceux qui l’aiment vraiment. Et ceux qui ne lisent pas, ou lisent peu, ont moins mauvaise conscience qu’auparavant. Ils n’ont plus l’impression de manquer quelque chose d’essentiel. Je ne l’écris pas à la manière d’un reproche, ou du moins, pas d’abord comme tel, mais à la manière d’une observation sur nos contemporains. Comment se cultivent-ils, lorsqu’ils veulent se cultiver ? On nous répondra peut-être que telle n’est pas la question et qu’il faudrait maintenant parler du divertissement. C’est peut-être pour cela que ceux qui lisaient des romans se consacrent désormais aux séries télés, d’autant qu’il y en a d’excellentes, ce que personne ne contredira. Elles offrent désormais la matière de la culture commune. Elles sont néanmoins chronophages et en viennent à monopoliser au quotidien tout le temps disponible pour la culture.Même l’école n’accorde plus nécessairement un privilège à la lecture. Lors d’une entrevue que je menais il y a quelques mois à Radio VM avec le directeur d’une école privée qui se présente comme un laboratoire de l’innovation pédagogique, ce dernier m’expliquait qu’il y avait aujourd’hui plusieurs manières de s’informer et de se cultiver, et que la lecture ne devait pas avoir un statut privilégié. On peut y voir un symptôme de plus de la radicalisation de la logique égalitariste, qui nivèle tout et a la tentation d’abolir ce qui relève de l’ancienne hiérarchie de la connaissance. On peut y voir aussi le révélateur d’une pédagogie qui flatte la paresse naturelle de l’élève en l’enfermant dans une culture du son et de l’image – autrement dit, dans une culture de l’écran. Cela dit, lorsque l’école elle-même renonce à sacraliser la lecture, et pire encore, à sacraliser d’une manière ou d’une autre les classiques de la littérature, elle renonce à ce qu’on pourrait appeler une mission de civilisation. D’autant que le culte du silence qui accompagne celui de la lecture est une condition de la vie intérieure, et que c’est justement cette dernière qu’il nous faut redécouvrir et protéger, tout à la fois, si on veut résister à l’aliénation propre à une société massifiée qui nous conditionne à suivre les mouvements de foule tout en nous laissant croire à notre singularité.

On aurait tort, pourtant, de désespérer. Ou du moins, de désespérer intégralement. Car on constatera, par exemple, que la bibliothèque personnelle conserve quelque chose comme un pouvoir d’envoûtement. Celui qui entre dans une pièce remplie de livres, et encore mieux, de livres lus, est souvent intimidé. Comment ne pas s’en réjouir secrètement ? Car l’intimidé du moment avoue alors qu’il respecte là un univers auquel il reconnaît une valeur en soi, et qu’il se sent mal d’y participer insuffisamment. Le libraire Bruno Lalonde, une des figures essentielles de la culture du livre à Montréal, a défendu à de nombreuses reprises l’importance de se construire une bibliothèque personnelle. Habiter la sienne peut même devenir une nécessité physique et spirituelle. J’ai toujours eu grand plaisir à voir de jeunes hommes et de jeunes femmes dans le début de la vingtaine commencer à construire la leur, et s’enorgueillir d’avoir trouvé certains trésors. Ils découvrent là une passion qui illuminera leur vie. On peut rêver et espérer qu’un jour, pas demain mais après-demain, il redeviendra normal d’aménager dans nos maisons et nos appartements un coin réservé à la lecture. Les contraintes de la vie moderne n’y sont pas favorables, le bruit envahit tout, l’agitation est partout. Mais c’est justement pour cela qu’il faudrait réaménager un environnement physique favorable à la lecture, car si on peut lire n’importe où, et dans n’importe quelles circonstances, il existe néanmoins un art de la lecture qui pour s’exercer pleinement, a besoin d’un environnement favorable. La civilisation se construit une bibliothèque à la fois.

Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur d'Exercices politiques (VLB éditeur, 2013), de Fin de cycle: aux origines du malaise politique québécois (Boréal, 2012) de La dénationalisation tranquille (Boréal, 2007), de Le multiculturalisme comme religion politique (éd. du Cerf, 2016) et de Le Nouveau Régime (Boréal, 2017).

Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur d'Exercices politiques (VLB éditeur, 2013), de Fin de cycle: aux origines du malaise politique québécois (Boréal, 2012) de La dénationalisation tranquille (Boréal, 2007), de Le multiculturalisme comme religion politique (éd. du Cerf, 2016) et de Le Nouveau Régime (Boréal, 2017). -

Un ministre est lié par son administration quand il n'a pas le courage de virer les hauts fonctionnaires

Coup de gueule de Stéphane Bern sur RTL, samedi 10 février dans On refait la télé. Interrogé sur les difficultés rencontrées dans le cadre de sa mission sur la sauvegarde du patrimoine, Stéphane Bern répond :

Coup de gueule de Stéphane Bern sur RTL, samedi 10 février dans On refait la télé. Interrogé sur les difficultés rencontrées dans le cadre de sa mission sur la sauvegarde du patrimoine, Stéphane Bern répond :"Régulièrement, j'en ai marre !" "Je me donne complètement et je fais ça bénévolement. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui sont payés pour faire ce travail, dans les administrations ou au ministère de la Culture. Et quand ils prennent toute leur énergie pour vous mettre des bâtons dans les roues, plutôt que de faire leur travail, vous vous dites : 'Mais attendez, moi je viens en plus pour vous apporter de l'aide, et vous, vous passez votre temps, au lieu de faire votre travail à sauver les monuments, à vous dire Comment je vais pouvoir l'emmerder ?'"

"C'est un aveu d'échec. Il y a des gens qui dirigent le patrimoine depuis quelques années, et si le patrimoine est dans un si mauvais état, c'est que, visiblement ils n'ont pas forcément bien réussi. Mais ils ne sont pas sanctionnés parce qu'ils sont hauts fonctionnaires, qu'ils appartiennent à un corps d'élite, à une hiérarchie et qu'il faudrait les recaser".

"J'ai vu de l'intérieur comment un ministre a les pieds et poings liés par son administration quand il n'a pas le courage de virer toutes les têtes qui dépassent…"

-

Philippe de Villiers : "Quand la politique est morte, il reste la métapolitique"

Forcé de rester en Vendée en raison de la neige, Philippe de Villiers n’a pu se rendre au 5e anniversaire de Boulevard Voltaire. Mais il a transmis un message :

"Je me faisais une joie d’être parmi vous ce soir mais malheureusement les conditions météorologiques ne m’ont pas permis de venir à Paris. Je voudrais simplement, à travers ces quelques mots, souhaiter d’abord à Boulevard Voltaire un bon anniversaire : cinq ans, ce n’est plus l’âge des balbutiements, ce n’est pas encore l’âge de raison, mais la croissance est belle à voir. Vous êtes, pour beaucoup de Français, une sorte de « kit » de survie, un ballon d’oxygène, c’est-à-dire un espace où l’on peut respirer librement. Il est d’autant plus nécessaire et vital, aujourd’hui, que la liberté d’expression est chaque jour un peu plus garrottée.

Hélas, les Français ne voient pas ce qui est en train de se passer : nous changeons, en même temps, de régime et de peuplement.Changer de régime signifie que nos pouvoirs sont partis ailleurs, la politique n’est plus qu’un simulacre compassionnel. Changer de peuplement : la préférence pour le migrant plutôt que pour l’enraciné fait basculer la société dans une vision multiculturelle qui sera, demain, multidéculturée et multiconflictuelle.

La France part en lambeaux, livrée aux deux mondialismes – hédoniste et islamiste – qui se nourrissent l’un l’autre.

Nous commémorons cette année – c’est une coïncidence symbolique – le 100e anniversaire de la naissance de Soljenitsyne et le 50e anniversaire de Mai 68. Ces deux commémorations symbolisent le face-à-face qui va poindre à l’horizon entre les dissidents et les dhimmis. Les dissidents qui allument des petites lucioles de la résistance et les dhimmis qui acceptent toute forme de diminutio capitis. Heureusement, il y a des forces contraires qui sont à l’œuvre, il y a des rebelles et des réfractaires qui, chaque jour, créent des cellules de survie où brillent de petites lumières de l’espérance. Vous êtes ces petites lucioles. Vous êtes un caisson d’oxygène, une cellule de vie qui développe le discernement et l’indépendance d’esprit.

Quand la politique est morte, il reste la métapolitique, vous en êtes un brillant fleuron. Quand j’ai créé le Puy du Fou, je me suis donné comme devise : « Une société se sauve, non par des mises en garde mais par des réalisations que l’on accroche à contre-pente. » Et c’est ce que vous faites avec talent."

Lors de cette soirée, Gabrielle Cluzel a remis, au nom de Boulevard Voltaire, un chèque à Charles de Meyer, président de SOS Chrétiens d'Orient.

-

I-Média#187: The Voice met les voiles

-

Un reportage sur la maison de Charles Maurras à Martigues demain dimanche sur C8. A ne pas manquer !

Retrouvez ce dimanche 11 février à 19:05 dans l'émission Les Terriens du Dimanche sur C8, un reportage sur la maison de Charles Maurras à Martigues.

Notre porte-parole en Provence, Luc Compain, était invité à s'exprimer sur ce sujet !