culture et histoire - Page 918

-

Osiris, mysteres engloutis d'Egypte [Au coeur de l'histoire]

-

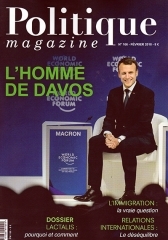

Le numéro de février de Politique magazine est paru : « L'homme de Davos »

Et c'est un excellent numéro de Politique magazine, après les livraisons du dernier trimestre 2017. Nous publierons dans les prochains jours les analyses d'Hilaire de Crémiers. LFAR

Et c'est un excellent numéro de Politique magazine, après les livraisons du dernier trimestre 2017. Nous publierons dans les prochains jours les analyses d'Hilaire de Crémiers. LFARAu sommaire de ce nouveau numéro :

UN DOSSIER : LACTALIS, pourquoi et comment

L'IMMIGRATION : la vraie question

RELATIONS INTERNATIONALES : le déséquilibre

Et aussi dans ce numéro… 54 pages d’actualité et de culture !

-

Ces écoles où l’on ne parle plus français

Loin des regards du monde politique, des parties entières du territoire font lentement sécession. Un processus inquiétant qui se manifeste dès l’école.C’était une fin de journée d’automne. Hélène, une institutrice chevronnée, raccompagnait chez eux quelques élèves de la cité voisine. « Je m’y revois encore, raconte-t-elle. J’étais au coin de cet immeuble quand j’ai entendu qu’on m’appelait : “Madame la maîtresse, madame la maîtresse.” Je me suis retournée, j’ai vu deux petites filles voilées. J’ai dû faire un effort pour les reconnaître. C’était deux de mes élèves. Je leur ai demandé pourquoi elles étaient voilées puisqu’elles ne l’étaient jamais en arrivant à l’école. Elles m’ont répondu qu’elles allaient assister à leur cours d’arabe. »La scène s’est déroulée dans une cité d’une petite ville au nord de Paris. On y arrive par le train. Dès la sortie de la gare, le regard découvre les magasins fermés, les stores baissés et l’impression que l’activité qui subsiste malgré tout a changé de visage : enseignes de restauration rapide, maisons à vendre, boutiques de téléphonie, supérettes bas de gamme, coiffeurs exotiques… Dans la rue, on croise des groupes de jeunes, maghrébins ou turcs, beaucoup d’Africains aussi, et des jeunes filles voilées. Cette ville, parmi les plus pauvres de France, compte une cité qui a longtemps défrayé la chronique avant d’être l’objet d’un programme de réhabilitation qui, si elle a changé la forme, n’a rien réglé sur le fond. C’est dans les écoles de cette cité qu’enseigne Hélène.« Dans ma classe, il n’y a aucun primo-arrivant, mais les origines sont pour un tiers africaine, un tiers turque et un tiers maghrébine, explique-t-elle. J’ai quelques Picards, souvent issus de familles très défavorisées, des “cas sociaux”, comme ils disent eux-mêmes, et aussi quelques enfants de “gens du voyage” qui se sont sédentarisés. Pour la religion, c’est 90 % de musulmans. En tant qu’institutrice, ce qui m’inquiète au plus haut point, c’est que ces enfants, qui sont tous français, sont de moins en moins capables de comprendre notre langue. » Et de décrire une cour de récréation scindée en plusieurs groupes, définis non plus par l’ancestrale séparation entre le football, la marelle ou l’élastique, mais par la langue parlée : le turc, l’arabe ou le soninké. Le français a presque disparu. Les parents d’élèves, très impliqués, ont d’ailleurs récemment émis le souhait que le compte rendu du conseil de classe, qui leur est adressé, soit désormais rédigé en trois langues.L’apprentissage du Coran est jugé prioritaire par les parentsLes conséquences sur le niveau scolaire sont dramatiques. « Je passe des heures à leur apprendre à lire, reprend l’institutrice. Ils accusent en moyenne deux années de retard. Et il faudrait ouvrir des créneaux d’enseignement de langues étrangères ? Est-ce qu’ils ont conscience au ministère qu’ici, c’est le français la langue étrangère ? » Les rapports avec les parents s’en trouvent considérablement compliqués. « Avant, il y avait toujours une grande sœur ou une voisine pour expliquer à la maman quel était le problème avec l’enfant. Aujourd’hui, on n’a même plus ça. On ne va pas quand même pas demander à l’Éducation nationale de payer des traducteurs, comme dans les tribunaux ? » Pour Hélène, aujourd’hui en fin de carrière, c’est l’arrivée des paraboles qui a tout changé. Les familles, qui regardent les chaînes de télévision de leur pays d’origine, n’entendent presque plus jamais parler notre langue. « Je dis aux parents : mettez au moins les dessins animés en français », se lamente l’institutrice.La cité, où la nuit tombe doucement, est plutôt proprette, à l’exception de quelques bâtiments qui n’ont pas été refaits et qui se délitent lentement. L’œil exercé observe cependant quelques rassemblements suspects, quelques regards hostiles qui pèsent sur un véhicule inconnu, des commerces, qui n’étaient pas “licites”, récemment vandalisés, et même une voiture de la Bac en maraude, feux éteints. Hélène désigne du doigt l’immeuble où la scène qui l’a tant marquée s’est produite. Les deux petites étaient là, occupées à faire griller du maïs sur un barbecue de fortune. « Elles font comme chez elles, poursuit l’enseignante. Dans l’immeuble lui-même, les appartements sont ouverts, ils communiquent. C’est le village africain. On a quelques familles polygames. Quand les pères sont au pays, les mères s’entraident. Elles ne posent pas de problèmes, d’ailleurs. Elles bossent, les hommes aussi, et tous respectent l’école et les professeurs. »Les “cours de Coran” évoqués ont lieu en fin de journée, deux heures par jour, cinq fois par semaine, comme une école complémentaire. La structure n’existe pas à proprement parler — il s’agit d’un ancien garage, d’un appartement privé, de l’arrière-salle d’un restaurant. Rien d’officiel, mais précisément cette clandestinité rend les pouvoirs publics impuissants. « Ils peuvent bien annoncer la fermeture d’une “école coranique”, il s’en ouvre une autre cent mètres plus loin huit jours plus tard », commente Hélène. À l’entendre, c’est inexorable, en tout cas ici, dans une région qui vit naître la dynastie capétienne.Le problème n’est pas tant que des enfants musulmans apprennent le Coran, mais que cet apprentissage, jugé prioritaire par les parents, empêche des élèves déjà faibles, chez qui le français n’est pas maîtrisé, de faire leurs devoirs le soir, ou d’aller à l’étude et d’acquérir les outils nécessaires à leur intégration future. Au lieu de cela, ils s’imprègnent d’un matériau qui ne constitue pas un des éléments de base de la citoyenneté française, tant s’en faut. « Prenez les jeunes filles, insiste Hélène. Les familles n’ont aucune envie de les voir s’instruire. Elles ne maîtriseront pas le français, ne sauront jamais conduire, resteront subordonnées — on le voit bien avec les mamans, dont la signature n’a pas de valeur… » Et l’institutrice d’évoquer le cas d’une famille pakistanaise dont trois des cinq filles ont suivi un chemin identique. « À 15 ans, elles repartent passer de très longues “vacances” au pays où leur père, qui n’est pas pauvre, tient un commerce de tissus. Elles en reviennent enceintes et on apprend qu’elles sont mariées ou qu’elles vont l’être. Elles n’ont rien pu y faire et nous non plus. » À l’encontre du “pas de vagues” qui tient souvent lieu de mot d’ordre, une équipe éducative et sociale a tenté d’intervenir. L’affaire a pu être portée à la connaissance de la justice, qui a diligenté une enquête. « C’est terrible à dire, mais ça donne une impression de conquête lente, conclut Hélène en approchant de la gare. Une conquête qui passe par le ventre de ces jeunes filles. » -

Robert Steuckers à la Diffusion du Lore

Robert Steuckers,

La révolution conservatrice allemande,

28 euros.

Robert Steuckers,

Pages celtiques,

15 euros.

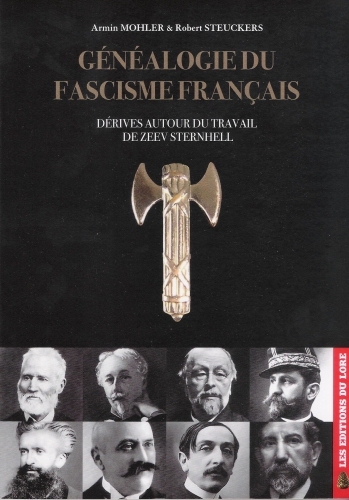

Armin Mohler / Robert Steuckers,

Généalogie du fascisme français,

12 euros.

Ces trois titres sont disponibles auprès de la "Diffusion du Lore":

-

TOLÉRANCE ZÉRO : MENNEL IBTISSEM ABANDONNE THE VOICE ! ALLÉLUIA !

Ainsi que nous l’imaginions dans un précédent papier, le management de TF1 a bien été pris de sacrés maux de tête. Se retrouver – parce que la prod de « The Voice » n’a pas fait son boulot correctement – avec une candidate qui a soutenu une thèse conspi sur l’attentat de Nice, a tweeté « Les vrais terroristes, c’est notre gouvernement », entre autres errements, ça devenait intenable.

Il faut une tolérance zéro à l’encontre de ceux qui se positionnent un tant soit peu aux côtés des ennemis de la France. Même lorsque le coupable est une jolie fille aux yeux verts d’innocence. Rien ne doit nous troubler dans ce combat fondamental : il ne faut rien laisser passer.

Sihame Assbague, l’amuseuse publique co-organisatrice des camps interdits aux Blancs, éructe sur Twitter. Racisme ! Racisme ! Racisme ! Et pose la question : « Qu’est-ce que ça dit de ce pays ? »

La réponse est simple et plutôt belle : ça dit que ce pays est indéfectiblement solidaire de ceux qui meurent sous les balles des islamistes. Ça dit que ce pays ne supportera jamais qu’on se range du côté de la cinquième colonne qui tue, écrase, démembre les enfants de France. Ça dit qu’il y a, à la tête de TF1, des personnes responsables qui refusent de donner en exemple à la jeunesse une pauvrette en dérive qui retweete Barakacity et Dieudonné, aussi talentueuse soit-elle pour chanter.

Les activistes s’étouffent, offusqués : « Si vous êtes allés vérifier ses tweets, c’est parce qu’elle portait ses cheveux couverts. » Well, il se trouve que les thèses conspi sur les attentats fleurissent assez peu (euphémisme poli) sur les comptes Twitter des membres du Bottin mondain. C’est comme ça. On n’y peut rien. C’est pas de notre faute.

Quant à crier au racisme en réaction à l’éviction d’un télé-crochet d’une Française blanche aux yeux verts, c’est tellement ridicule qu’on ne fera qu’en rire. Grassement. À la franchouillarde.

Il faut rester vigilants. Untel porte un regard biaisé sur les attentats qui ensanglantent la France, l’autre pleurniche « Oui, enfin, regarde la Palestine… », un troisième chouine « Tu sais, naître dans les banlieues… », un quatrième trouve d’autres excuses, un cinquième des raisons, un sixième des motifs… jusqu’au prochain attentat, jusqu’aux prochains enfants déchiquetés devant leurs parents, jusqu’aux prochains corps démembrés sous les roues d’un camion conduit par une ordure hurlant qu’Allah est grand.

Il faut rester intolérants devant toute expression de solidarité – aussi infime soit-elle – envers ceux qui veulent importer en France leur loi qui n’est pas celle de la République. Qu’ils essaient par les armes, par le viol ou même par le soft power, il faut qu’ils sachent qu’ils trouveront toujours devant eux, faisant barrage, des dizaines de millions de Français fidèles, sûrs, vigilants.

La bonne nouvelle, c’est que, désormais, même s’il se déguise, le serpent qui siffle ses mensonges, ses insinuations malsaines et ses offenses aux familles de France est immédiatement reconnu et circonscrit.

Vous chantiez ? Eh bien, taisez-vous, maintenant !

http://www.bvoltaire.fr/tolerance-zero-mennel-ibtissem-abandonne-the-voice-alleluia/

-

Journal du chaos

-

Le Vieux Soldat (RESPECT) - Jean Pax MEFRET

-

Pour Maurras et Céline, ils sont très courageux. En revanche pour les islamistes d'aujourd'hui...

Lu dans Minute :

-

La guillotine | Au cœur de l’histoire | Europe 1

-

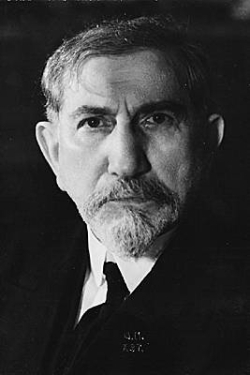

Charles Maurras : la censure républicaine

Editorial d'Hilaire de Crémiers dans le dernier numéro de Politique Magazine :

Editorial d'Hilaire de Crémiers dans le dernier numéro de Politique Magazine :"Maurras est censuré ! Comme du temps des Boches ! Le livre des commémorations nationales de l’année 2018 a été expédié au pilon pour avoir comporté l’annonce du 150ème anniversaire de la naissance de l’écrivain et poète martégal : 20 avril 1868. Mme Nyssen, ministre de la Culture, a obtempéré sur le champ à l’ordre venu de politiciens en mal de célébrité et d’officines stipendiées qui sont, comme on ne le sait que trop, les hauts lieux magistériels de la République. Question de foi et de morale : un citoyen n’a pas le droit de penser en dehors du dogme défini et encore moins d’oser regarder au-delà de la règle que lui assigne ledit Magistère. L’index est là qui maintient en Enfer ceux qui ne doivent pas en sortir. Non, même pas le purgatoire dont ils risqueraient de se libérer ! Là, c’est définitif. Maurras, c’est le Mal absolu. Comment et pourquoi a-t-il été possible de seulement envisager une telle célébration ? Voilà donc que le Comité des célébrations avec ses sommités a été convoqué à comparaître devant la haute autorité ministérielle pour répondre d’une telle négligence ou, pire, de l’audace d’un tel crime. Nous sommes en 2018 ! Il faut le faire.

Rappelons, pour les sots qui jouent à l’autorité religieuse et qui prétendent nous régenter, que François Mitterrand plaçait Charles Maurras parmi ses auteurs préférés. Il l’écrit à Anne Pingeot, lettre intéressante que personne n’a jamais citée et où il exprime ses préférences littéraires : de Barrès à Montherlant, en passant par Chardonne et en n’oubliant pas Maurras dont il avait fréquenté l’œuvre, et plus que fréquenté ! Evidemment ! Mitterrand était tout, sauf un cuistre.

Pompidou, l’un de nos présidents cultivés, non seulement citait Maurras, mais, à la grande fureur des butors de la Gauche salonnarde, lui rendait hommage : dans Le nœud gordien, dans son dernier discours à Sciences-Po. Il considérait le Kiel et Tangerde Maurras comme un livre majeur pour la compréhension de la politique extérieure française. Lequel de nos censeurs ignares en connaît même le titre ?

Charles de Gaulle avait dans sa bibliothèque les œuvres de Maurras et n’a pas manqué avant guerre de lui dédicacer ses livres. André Malraux, jeune homme, donnait une préface chaleureuse à Mademoiselle Monk de Charles Maurras.

Avant-guerre, pas un écrivain, pas un homme d’esprit, à l’exception de quelques envieux, qui ne se flattât d’avoir une relation avec l’écrivain de style puissant et le penseur de haute volée : de Barrès à Anatole France, de Proust à Apollinaire. Il avait pour compagnon Léon Daudet et Jacques Bainville. Presque toute la jeune génération littéraire de l’entre-deux guerres a reconnu devoir son initiation intellectuelle à l’homme qui avait offert son génie à la postérité : de Maulnier à Boutang, de Bernanos à Brasillach. Combien d’académiciens lui sont restés fidèles : de Massis à Levis-Mirepoix, de Bordeaux à Déon, de Gaxotte à Michel Mohrt ! L’Académie française s’est honorée en refusant de le remplacer de son vivant.

Et les Français se laisseraient dicter leur goût, leur choix par une petite bande de corniauds incultes. C’est donc ça, la République ? Celle qui envoie Chénier et Lavoisier à l’échafaud !

Pourquoi tant de haine ? C’est la vraie question. Question bien connue des honnêtes gens et il en reste en France malgré tout. La bêtise et la méchanceté n’ont qu’un seul talent : déceler, sentir leur adversaire, sorte d’hommage que le vice rend à la vertu.

Charles Maurras est trop haut pour eux, trop profond aussi, trop vrai surtout. Le mensonge ne peut supporter la lumière. « C’est un abri et un bouclier que la lumière ; elle est impénétrable aux curiosités du commun. Les mystères qu’elle recouvre ne seront jamais divulgués. Je lui ai confié les miens », écrivait Charles Maurras en 1894 dans la préface à son Chemin de Paradis.

Puisse cette lumière jaillir quelque jour pour nous sortir de l’Enfer où la satanique imbécillité à l’intention de nous enfermer pour toujours, et pour nous entraîner sur son chemin de gloire jusqu’aux portes du Royaume."