ILS TIENNENT TOUS À PRÉCISER QU'ILS NE SONT PAS « ANTI-IMPÔTS ». LOIN DE LÀ. UNE QUESTION DE « JUSTICE SOCIALE », « UN AaCTE CITOYEN AUSSI IMPORTANT QUE LE VOTE »,« UN GESTE NORMAL ET MÊME ASSEZ NOBLE », SELON EUX. ILS SAVENT AUSSI QU'ILS NE FONT PAS PARTIE DES FRANÇAIS LES PLUS EN DIFFICULTÉ. POURTANT, À L'APPROCHE DE LA DATE LIMITE DE PAIEMENT DU TROISIÈME TIERS DES IMPÔTS SUR LE REVENU MI-SEPTEMBRE, POUR LA PREMIÈRE FOIS, CETTE ANNÉE, ILS SE RETROUVENT PRIS À LA GORGE. ET ANTICIPENT DÉJÀ AVEC INQUIÉTUDE LES PROCHAINES SALVES FISCALES DE MI-OCTOBRE, AVEC LA TAXE FONCIÈRE, ET DE MI-NOVEMBRE, AVEC LA TAXE D'HABITATION ET LA CONTRIBUTION À L'AUDIOVISUEL PUBLIC.

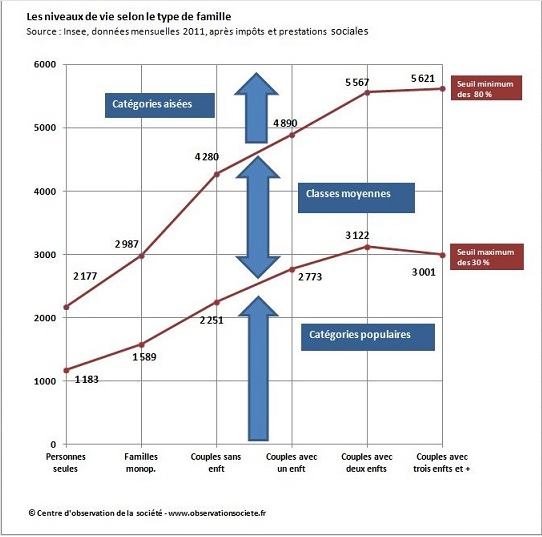

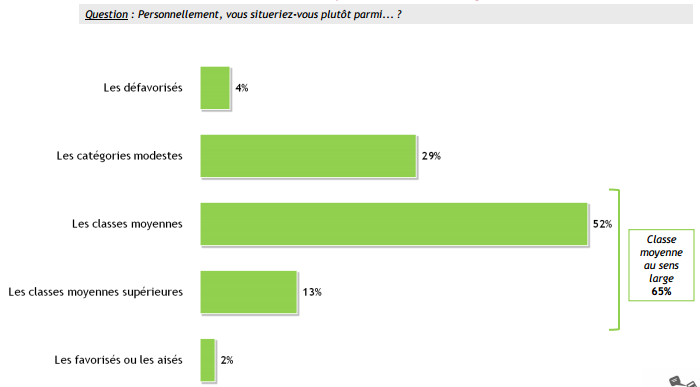

Ils sont employés, fonctionnaires, cadres… « Ni riches ni pauvres », ils se définissent comme appartenant à la classe moyenne, avec leurs revenus situés entre 1 600 et 3 500 euros mensuels par ménage. Certains ont déjà demandé un étalement de leur paiement ou vont le faire, d'autres vont puiser dans leur bas de laine, recourir à la solidarité familiale… Les plus en difficulté arriveront peut-être à obtenir de l'administration fiscale une diminution de leur impôt, voire sa suppression.

SIGNE DES DIFFICULTÉS ENTRE 2011 ET 2013, LE NOMBRE DE « DEMANDES GRACIEUSES » (DEMANDES DE NON-PAIEMENT DE TOUT OU PARTIE DE L'IMPOSITION) TRAITÉES PAR L'ADMINISTRATION FISCALE A BONDI DE 20 % TOUS IMPÔTS CONFONDUS, POUR ATTEINDRE1,3 MILLION. C'EST PARTICULIÈREMENT VRAI POUR L'IMPÔT SUR LE REVENU, POUR LEQUEL LES REQUÊTES SONT EN HAUSSE DE 22 %, CONTRE 18 % POUR LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE, 18 % POUR LA TAXE D'HABITATION. AUTRE INDICATEUR DES TENSIONS, LES LETTRES DE RAPPEL, DE RELANCE ET DE MISE EN DEMEURE ADRESSÉES AUX CONTRIBUABLES PARTICULIERS SONT PASSÉES EN DEUX ANS DE 4,5 MILLIONS À PRÈS DE 10 MILLIONS.

« LES SERVICES FISCAUX M'ONT REFUSÉ UN DÉLAI »

« Le paiement de l'impôt est beaucoup plus difficile qu'auparavant », confirme Anne Guyot-Welke, secrétaire nationale de Solidaires-Finances publiques, principal syndicat de l'administration fiscale. La tendance pourrait se poursuivrecette année. « La réduction d'impôts pour les ménages modestes ne résoudra pas tout, poursuit la syndicaliste. Certaines mesures comme la suppression de la demi-part attribuée aux parents isolés ou celles qui touchent les retraités vontalourdir la fiscalité. »

La crise et le chômage expliquent en partie ces problèmes de trésorerie. L'augmentation des recours grâcieux seraient aussi en partie due à la progression du nombre de personnes imposables, plus d'un million de ménages supplémentaires en 2013. A 39 ans, Tarek (qui a requis l'anonymat comme toutes les personnes interrogées), employé dans l'hôtellerie, n'est pas un de ces nouveaux contribuables. En revanche, il a vu ses revenus chuter brusquement cette année. « J'ai perdu mon emploi à temps plein en 2012, explique-t-il, j'ai rapidement retrouvé du travail mais à temps partiel, je gagne 1 600 euros par mois, contre près de 4 000 auparavant. »

Lire aussi : Pourquoi l'addition s'est alourdie pour 6,7 millions de contribuables

Depuis deux ans, il n'arrive pas à se renflouer financièrement et à payer les quelque 3 000 euros d'impôt sur le revenu qui lui sont réclamés. « Les services fiscaux m'ont refusé un délai de paiement au motif que c'était à moi d'anticiperet donc d'avoir de l'argent de côté », assure Tarek. Cette année, il paiera ce qu'il peut, « la moitié j'espère. Pour le reste, tant pis, j'aurai des pénalités de retard mais je n'ai pas le choix », explique celui qui ne voit comme solution pour s'ensortir que de déménager pour un logement moins cher.

« MON SOLDE DE TOUT COMPTE VA ME PERMETTRE DE PAYER »

Marine, chargée de marketing, sait qu'elle fait partie du plan social mis en place dans la société spécialisée dans le commerce sur Internet dans laquelle elle travaille depuis octobre 2012. Dans un mois, elle sera sans emploi. Cette célibataire de 24 ans sans enfants, un salaire de 1 630 euros net par mois et un loyer parisien de 630 euros pour une studette, doit s'acquitter de 1 000 euros d'impôt sur le revenu d'ici mi-septembre. « L'année dernière, j'ai reçu 700 euros au titre de la prime pour l'emploi, une bonne surprise ; cette année, c'est mon solde de tout compte qui va me permettre de payer », explique-t-elle avec philosophie.

Quant à ses indemnités de licenciement, elles lui serviront à rembourser, au moins partiellement, les prêts étudiants qu'elle a contractés pendant sa scolarité et qui grèvent, à hauteur de 500 euros mensuels, un budget déjà ric-rac.

Lire aussi : Loyers, énergie : l'inquiétante hausse des impayés

Maud, 40 ans, cadre bancaire, va, elle, puiser dans son Livret A pour payer les 1 600 euros réclamés par le fisc. Il y a onze mois, son conjoint, 50 ans, a été licencié. « L'année dernière, avec deux salaires, trois enfants et une baby-sitter déclarée, nous n'avons pas payé d'impôts sur le revenu, nous avions même eu droit à un chèque de 370 euros, une situation assez injuste finalement », raconte Maud. « Cette année, avec un seul revenu de 3 000 euros net par mois, toujours trois enfants à charge, un loyer de 1 000 euros et un mari en fin de droit, nous sommes imposables », poursuit la mère de famille.

« QUEL UPPERCUT »

L'administration fiscale a accordé à Nathalie, 35 ans, attachée commerciale dans le Sud-Ouest et mère célibataire de deux enfants, un étalement sur trois mois de ses 800 euros d'imposition. La jeune femme s'inquiète pourtant de ne pas y arriver. « La part variable de mon salaire est à la baisse. Il va falloir serestreindre sur les tenues des enfants et les courses alimentaires… sanscompter qu'il n'est plus envisageable d'inscrire les enfants à une activité sportive cette année. »

Les changements de calcul, l'entrée en vigueur de nouvelles mesures fiscales, notamment la fiscalisation des heures supplémentaires appliquée pour la première fois sur une année entière, pèsent sur les budgets des classes moyennes. D'autres catégories, plus modestes, ont vu ou verront leur impôtbaisser.

Arnaud, 28 ans, jeune ingénieur en région parisienne, n'en fait pas partie. Il gagne 2 500 euros net, grâce à des heures supplémentaires. « Mes impôts ont explosé cette année de 50 %, s'alarme-t-il. De 2 000 euros, je suis passé à 3 000 euros. Pour le 15 septembre, je dois payer 1 600 euros. Je ne m'attendais pas à une telle hausse, quel uppercut. Et en plus ma voiture qui vient d'êtrerecalée au contrôle technique ! L'automne va être dur », anticipe le jeune homme. La solution : « Réduire toutes les dépenses et puiser dans mon petit pécule mis de côté en cas de coup dur, mais franchement, je ne pensais pasdevoir l'utiliser pour payer mes impôts. »

« NOUS SOMMES PASSÉS DE NON IMPOSABLE À TRÈS IMPOSABLE »

« Nous sommes une famille banale, avec une maison achetée à crédit, une voiture familiale low cost, un jeune enfant, un chien, deux salaires qui rentrent tous les mois et qui pourraient permettre des extras, raconte Claire, 32 ans, conseillère principale d'éducation. Cette année, entre les impôts sur le revenu et les taxes foncières, il va falloir sortir 4 500 euros, c'est beaucoup. »

Son conjoint est ouvrier dans une entreprise d'ascenseurs. A eux deux, ils gagnent 3 450 euros net et remboursent 1 800 euros de prêt immobilier. « En très peu de temps, nous sommes passés de non imposable à très imposable, s'étonne Claire. Nous commençons à nous demander si ça ne serait pas plus intéressant que l'un de nous passe à mi-temps ou prenne un congé parental. »Le couple a fait ses calculs. Avec les baisses d'impôts, les moindres frais de garde, les aides dont ils pourraient bénéficier, la perte financière serait de 70 euros par mois. En attendant, cette année, ils paieront en puisant dans leurs économies.

Marc, 46 ans, fonctionnaire, ne s'est pas remis de son avis d'imposition. « L'année dernière, nous avions 3 552 euros à payer pour deux salaires et un enfant de 6 ans. Cette année, 7 426 euros ! Nos salaires n'ont pas augmenté d'un centime, nous n'avons investi dans rien, et n'avons aucun placement financier qui expliquerait cette hausse », argumente cet habitant des Côtes-d'Armor. Sa chance ? Une grand-mère de 92 ans prête à lui prêter un peu d'argent pour passer le cap des impôts.

http://faj.hautetfort.com/archive/2014/09/14/les-classes-moyennes-etranglees-par-les-impots-5447389.html#more