Le bloc-notes de Jean-Claude Rolinat

Le Président Macron semble-t-il, a le « devoir de mémoire » sélectif. A Washington, il y a deux semaines, à l’invitation de Donald Trump, notre fringuant Président a sacrifié, bien sûr, aux traditionnelles cérémonies protocolaires. Mais on a pu observer avec regrets que s’il avait consacré beaucoup de temps pour honorer la mémoire de Martin Luther King, le célèbre pasteur militant de la cause des Noirs au profil tout de même assez ambigu, il n’avait pas daigné se rendre au mur du Vietnam veterans mémorial où sont gravés les noms des 58 000 combattants US morts pour défendre la liberté en Asie du Sud-Est, face à l’impérialisme des communistes vietnamiens.

Des « papouilles » très démonstratives !

Mais, une fois terminé le temps des agapes, des tapes dans le dos, des mains sur la cuisse et des embrassades à n’en plus finir, que reste-t-il de concret de cette visite d’Etat de l’autre côté de l’Océan ? ( Trump aurait pu montrer à son ami « Emmanouwel » à Mount Vernon, les cases où vivaient les esclaves de ce bon Monsieur Georges Washington, lequel combattit, on l’oublie trop souvent, dans les rangs de la milice anglaise contre les Français du marquis de Montcalm au Québec). Pas grand-chose en vérité, si ce n’est la confirmation que la France reste un zélé partenaire membre de l’Alliance Atlantique, alors que cette dernière n’a plus la même nécessité qu’à l’époque de la « Guerre froide ». Il reste des divergences sur au moins deux dossiers :

- celui de la célèbre COP-21 et ses suites, la fameuse conférence sur les dérèglements climatiques qui prétendait être, par ses attendus, plus forte que la nature et redresser ses cycles immuables ;

- le nucléaire iranien. A ce sujet il serait tout de même incongru qu’un seul signataire de l’accord passé avec Téhéran par cinq puissances majeures, fasse tout capoter. Rappelons que l’Iran s’est engagé à cesser d’enrichir son uranium à des fins militaires en échange d’une progressive levée des sanctions. On n’a pas demandé la même chose à l’Etat d’Israël qui dispose d’un arsenal nucléaire conséquent, lui assurant une domination géostratégique sur le Proche-Orient. Mais, tant que des pays lui contesteront le droit à l’existence, quelque part, n’est pas justifié ?

Qui détient « La » vérité ?

Il serait d’ailleurs scandaleux que les partenaires de l’ex-Empire perse puissent tenir compte des dernières élucubrations de Benyamin Netanyahu brandissant les « preuves » que l’Iran, malgré les contrôles de l’AIEA de Vienne et les observations satellitaires, continuerait à travailler, secrètement, sur la bombe. Où est la vérité en ce domaine ? Un bref rappel. L’Iran du Shah qui entretenait de bonnes relations avec l’Etat juif, s’est mué en un farouche ennemi des Sionistes dès la prise de pouvoir par Khomeiny et sa clique d’Ayatollahs. Le Président Ahmadinejad, prédécesseur de Rohani, - plus modéré dans son expression -, par ses prises de paroles malheureuses sinon scandaleuses, annonçant qu’il voulait détruire l’Etat hébreu, a poussé ce dernier dans l’intransigeance et dans une surenchère anti-iranienne meurtrière : assassinats de savants, sur terre et dans les airs*, sabotages divers et variés, lobbying actif pour isoler commercialement l’Iran etc… Légitime défense diront certains, simples mesures de précaution diront d’autres. Peut-être. Il n’en est pas moins vrai que les Israéliens ne plaisantent pas, et qu’il faut aussi se rappeler que leur aviation bombarda, en Irak ,les installations OSIRAK au grand dam d’un Saddam Hussein qui ne put, modestement, que riposter bien plus tard ,en lâchant quelques missiles SCUD sur la Terre Sainte pendant la première « Guerre du golfe ».

La paix menacée ?

Donald Trump aurait pris sa décision, encore qu’avec lui, il faut attendre la contre-réaction à sa première prise de position, à savoir qu’il ne veut pas déplaire à ses alliés israéliens, - le tiendraient-ils par la barbichette ou serait-ce l’influence de son gendre ? -, et qu’il souhaite faire capoter l’accord en exigeant PLUS des Iraniens, ce que le régime de Téhéran par la bouche même de son ministre des affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif, a d’ores et déjà refusé : « Si les Etats-Unis renoncent à l’accord de 2015, l’Iran reprendra plus vite que jamais son programme nucléaire ». Les accusations d’Israël dans ce scénario-catastrophe, viennent à point nommé pour dramatiser la tension, sauf qu’apparemment, ni les Français, ni les Britanniques, ni les Allemands dont le Parlement vient de condamner le raid américano-français sur la Syrie, encore moins les Russes, ne souhaitent cautionner ce schéma. L’Iran a besoin pour se développer d’une levée de l’embargo et il n’a pas d’autre choix, pour l’instant, que de s’exécuter et de respecter les clauses du traité, même s’il n’en pense pas moins. Nous, Français, nous avons besoin de retrouver notre place sur un marché de 80 millions d’âmes, notamment pour notre industrie automobile.

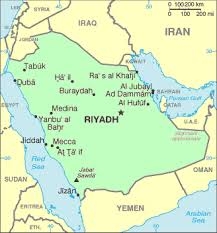

Avec la Corée du Nord, le scénario iranien sera obsolète

Si les USA se retiraient de l’accord, ou si l’Iran refusait d’avantages de concessions, nous reviendrions à la case départ, avec tous les risques que ce panorama géopolitique bouleversé comporterait : une course effrénée au nucléaire militaire, Iran, Turquie, Arabie Saoudite, Egypte cherchant à « avoir la bombe ». Et, en face, un Etat d’Israël le doigt crispé sur la queue de détente au cas où….Dans cette région particulièrement explosive où toutes les haines et les rancœurs du passé se sont accumulées, Juifs contre Arabes, Sunnites contre Chiites, Kurdes contre Arabes et Turcs, Sémites contre Indo-Aryens, tous les raisonnements rationnels qui ont accompagné la confrontation entre les deux blocs durant la « Guerre froide » ne résisteraient pas aux pulsions des uns ou des autres. C’est dire s’il est urgent de neutraliser les « allumettes » ! Tel ne sera pas la tournure prise, par analogie, avec le dossier coréen. Kim-Jung-Un a réussi son coup : il détient l’arme suprême, il n’y renoncera pas, même si le gel provisoire des essais nucléaires et l’abandon, tout aussi temporaire de ses recherches balistiques, sont mis sur la table des négociations en échange d’une levée de l’embargo et de l’insertion de la Corée du Nord dans le concert mondial. Il a gagné la course dans le « rapport du faible au fort » théorisé jadis en France, par le général Gallois. La réunification n’est pour l’héritier de la dynastie des Kim qu’un hypothétique objectif, contrairement aux vœux à long terme du pacifiste Président Sud-Coréen Moon-Jae-In. Kim a vu ce qui est arrivé à Saddam Hussein et à Kadhafi. Il ne désarmera pas, même si sa panoplie ne s’enrichit plus, provisoirement. Aussi hermétique qu’inhumain soit son régime, il ne lâchera que l’accessoire pour conserver l’essentiel. A moins, à moins qu’une révolution de Palais ne l’emporte. Mais ça, c’est une autre histoire….

* « L’avion, ce mystérieux tueur de célébrités », édité à l’Atelier Fol’Fer.

Georges Feltin-Tracol

Georges Feltin-Tracol C'est ce qu'on lit

C'est ce qu'on lit

Par Antoine de Lacoste

Par Antoine de Lacoste