social - Page 406

-

Les francs-maçons aussi très présents dans la sphère patronale

Loin d’être l’apanage de la fonction publique, comme cela a été le cas dans le passé, la maçonnerie recrute donc désormais dans tous les milieux, y compris dans la sphère patronale. Pour un dirigeant d’entreprise, le passage « sous le bandeau » ouvre les portes de tous les lieux de pouvoir, et des contre-pouvoirs. S’assurer de l’avancement d’une subvention ou d’un permis de construire, repérer le député qui sera prêt à déposer un amendement favorable, obtenir une décoration pour un cadre, prévoir l’évolution de la législation... Dans tous ces actes quotidiens, il est toujours bon d’avoir le bras long. Mais l’appartenance à la franc-maçonnerie présente un autre intérêt, beaucoup moins connu : permettre aux patrons de nouer des contacts à tous les niveaux hiérarchiques de l’entreprise, y compris la base, pour mieux s’informer. Efficace ? Ils le disent. Certains affirment ainsi que le patron du Figaro, Yves de Chaisemartin, a réussi à nouer des liens privilégiés avec les ouvriers du livre grâce à des connexions maçonnes. Difficile à vérifier bien sûr. S’il y a peu de frères à la CGT, ils sont nombreux, traditionnellement, dans tous les métiers du livre.Maints dirigeants maçons finissent par devenir des obsédés du renseignement. Peu avant sa mort, en 1987, l’ancien Grand Maître du Grand Orient, Michel Baroin, patron de la GMF et de la Fnac (sa filiale), y avait engagé Nicolas Crespelle comme directeur financier adjoint. Quelques jours plus tard, Baroin appelle Crespelle pour lui demander d’avoir la gentillesse de prendre dans son équipe le fils d’un de ses amis. Crespelle n’a aucune raison de refuser. Le garçon est plutôt sympathique. Le courant passe. Au bout de quelques jours, il finit par lui expliquer qu’il a été placé là dans le but de le surveiller : régulièrement, il doit faire un rapport sur les personnes qu’il voit, avec qui il déjeune ou téléphone. De tels procédés sont évidemment rarissimes ; en plus d’être maçon, Baroin était, il est vrai policier aux Renseignements Généraux. Mais ils dénotent un état d’esprit.Nombre de patrons célèbres ont ainsi, un jour, « frappé à la porte du temple », selon l’expression consacré. L’aspect philosophique de la démarche y est sans doute pour beaucoup. Mais pas seulement. Christian Blanc, ex-PDG de la RATP et d’Air France, président de Merrill Lynch France et administrateur de Carrefour ? Francis Mer, PDG d’Usinor [ministre de l’Économie de 2002 à 2004] ? Le fabricant de lunettes Alain Afflelou (qui récuse toute appartenance, menace de procès à l’appui) ? Henri Lachmann, [ancien] président du groupe Schneider, membre du conseil de surveillance d’Axa et de Paribas ? Daniel Dewavrin, l’ancien patron d’Epéda-Bernard Faure, ancien patron de la très puissante fédération patronale, l’Union des industries métallurgiques et minières (UIMM) ? Tous ces « enfants de la veuve » qui ont su se frayer un chemin jusqu’au sommet du pouvoir. Sans oublier Jean Bergougnoux, ex-président de la SNCF, Pierre Eelsen, président d’honneur d’Air Inter ou Jean-Claude Levy, ancien président de Framatome (qui dément), Jean Syrota, président d’honneur de la Cogema (qui dément aussi !). Quant à Bernard Esambert, l’ancien président de la Compagnie financière Edmond de Rothschild, aujourd’hui membre de l’Autorité des marchés financiers, il affirme également qu’il n’appartient à aucune loge*.*Ce dernier a participé à la conférence Bilderberg en 1980 avec Ernest-Antoine Seillère.Ghislaine Ottenheimer, Renaud Lecadre, Les frères invisiblesLien permanent Catégories : actualité, anti-national, France et politique française, lobby, social 0 commentaire -

Ces délais de paiement insupportables pour les TPE-PME et qui gangrènent notre Economie...

Arrêtons-nous aujourd'hui sur un sujet économique, rapporté et expliqué par le chroniqueur de France info ; assez bien pour que nous puissions nous contenter d'y renvoyer le lecteur.

Et, puisque nous sommes en période électorale, voici une proposition que l'on s'étonne de n'entendre formulée par personne : pourquoi, au moins pour les sommes dues par une quelconque autorité publique (Etat, collectivité territoriale, Hôpital...), les banques où les TPE-PME ont leur compte ne seraient-elles pas tenues de considérer ces sommes comme « actif » ? La puissance publique paiera forcément, donc, pourquoi infliger des agios à une TPE-PME, voire la pousser à la fermeture pure et simple ?

Reste le scandale des (grands) groupes privés qui - comme l'explique le journaliste - préfèrent faire fructifier l'argent qu'ils doivent plutôt que de payer rapidement ceux (les petites entreprises) à qui ils le doivent, quitte à payer une amende, de toute façon inférieure à ce que leur rapporte leur boursicotage économiquement criminel.

Car l'argent, comme le disait Maurras, doit servir à... servir. Il doit servir à l'économie réelle, à ceux qui entreprennent, créent de la richesse, donc des emplois. Et non à une spéculation boursière malsaine menée par des financiers qui ont tout en tête, sauf le Bien commun.

Gardons-nous des faciles « yaka », « izonka » ou « ifokon », mais il semble clair que, dans ce domaine, la loi parait être la seule solution. On en fait tant d'inutiles, ou de non respectées, que, pour une fois, le recours à la loi - qui nous paraît mauvais quand il est systématique - semble s'imposer, afin de réduire les délais et d'alourdir les peines, drastiquement, dans un domaine comme dans l'autre... •

Ecouter [ou lire] ...

-

Whirlpool Amiens ne fermera pas, par Marine Le Pen

L’usine Whirlpool d’Amiens doit être délocalisée dans quelques mois en Pologne, jetant dans l’incertitude la plus totale ses 295 salariés, mais aussi les intérimaires employés sur le site et les dizaines de sous-traitants.

Cette délocalisation est insupportable. Elle permet à la maison mère d’être gagnante sur deux tableaux en même temps : en baissant ses coûts de production pour augmenter ses marges, tout en conservant un accès libre au juteux marché français, le premier marché de Whirlpool en Europe, le quatrième dans le monde.

C’est trop facile.

Je répète l’engagement qui est celui de mon projet présidentiel : chaque produit qui sortira d’une usine délocalisée afin d’être revendu sur le marché français sera taxé à hauteur de 35 %.

Cette taxe sur les délocalisations sera une juste réponse à des choix financiers inacceptables. Mais elle sera aussi une arme de dissuasion : la délocalisation ne peut pas être du 100 % gagnant pour les multinationales ; il faut qu’elles en paient aussi le prix, pour y réfléchir à deux fois avant d’agir.

Bien sûr cette taxe sur les délocalisations nécessitera pour être mise en œuvre qu’on se libère des interdits de l’Union Européenne : mon projet l’a prévu.

Une délégation de Whirlpool est reçue ce jour à Matignon au sujet de l’avenir du site. Je veux dire aux salariés de l’entreprise, à ceux qui travaillent au quotidien avec eux, à leurs familles, que présidente de la République je ne laisserai pas faire.Whirlpool Amiens n’a aucune raison de fermer, le savoir-faire est présent, il est reconnu. Et Whirlpool Amiens ne fermera pas.

On fera le bras de fer avec le groupe pour le dissuader de fermer ce site.

Et si le groupe prend malgré tout la folle décision de fermer, on cherchera des repreneurs industriels sérieux et responsables. Et l’Etat lui-même via la Caisse des Dépôts et Consignations interviendra directement tant qu’un repreneur privé n’aura pas été retrouvé.

Mais Whirlpool Amiens ne fermera pas. J’en prends l’engagement.

Marine Le Pen

Texte repris du blog de Marine Le Pen

https://fr.novopress.info/205079/whirlpool-amiens-ne-fermera-pas-par-marine-le-pen/

Lien permanent Catégories : actualité, élections, France et politique française, l'emploi, social 0 commentaire -

Les chômeurs s’abstiennent davantage et votent pour les populistes

(NOVOpress avec le bulletin de réinformation de Radio Courtoisie) : Les chômeurs représentent un électorat de 6 millions de personnes, soit près de 10 % des Français. Jérôme Fourquet, directeur du département opinion publique de l’Ifop, analyse le comportement électoral des demandeurs d’emplois, dans un entretien paru sur Atlantico.

(NOVOpress avec le bulletin de réinformation de Radio Courtoisie) : Les chômeurs représentent un électorat de 6 millions de personnes, soit près de 10 % des Français. Jérôme Fourquet, directeur du département opinion publique de l’Ifop, analyse le comportement électoral des demandeurs d’emplois, dans un entretien paru sur Atlantico.On relève une abstention plus élevée, avec près d’un chômeur sur deux qui envisage de ne pas aller voter contre un tiers pour la moyenne des Français. Le chômage, qui est un facteur d’exclusion sociale explique cette abstention. En effet, malgré de fortes attentes en matières sociale et économique, les chômeurs se sentent moins intégrés à la vie du pays. On remarque un accroissement de cette tendance chez les chômeurs à la recherche d’un premier emploi.

Le vote des chômeurs est plus ferme et plus tranché. Un tiers d’entre eux voterait pour Marine Le Pen et un autre tiers pour Jean‑Luc Mélenchon. En effet, 36 % voteraient pour Marine Le Pen soit un différentiel de 11 points par rapport aux 25 % d’intention de vote dont elle est créditée. L’étude montre que les chômeurs constituent l’une des catégories les plus acquises au Front national.

Pour autant, ce vote n’est pas homogène, car la gauche, tous candidats confondus, est également créditée d’un tiers d’intentions de vote. Ce sont les candidats Mélenchon et Hamon qui profitent de ce survote. Notons néanmoins que l’écho des mesures pourtant très sociales de Benoît Hamon comme le revenu universel reste assez faible chez les chômeurs.

A l’inverse, Fillon et Macron n’ont pas la côte chez les demandeurs d’emplois.Leur audience est très faible : 17 % envisagent de voter pour Macron et 8 % pour Fillon. Les réformes libérales et les différentes affaires handicapent François Fillon. Macron ne séduit pas avec un programme pourtant orienté vers les « outsiders » ; comprendre les chômeurs.

Lien permanent Catégories : actualité, élections, France et politique française, social 0 commentaire -

La Guyane sous le joug républicain

Par Aristide Leucate

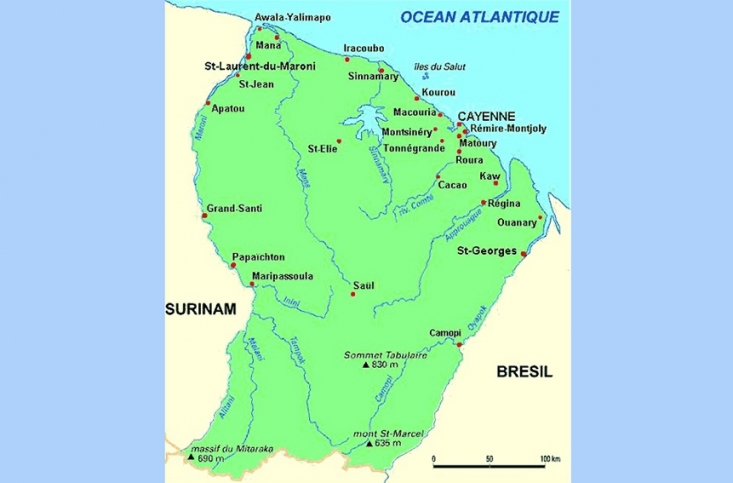

Par Aristide LeucateLoin d’être une «

île

», comme un candidat à la présidence de la République s’est imprudemment risqué à la qualifier, la Guyane française est une survivance d’un temps où notre pays rayonnait jusqu’aux antipodes. Les remous économiques et sociaux qui secouent régulièrement ces lointaines et exotiques dépendances devraient nous amener à reconsidérer l’opportunité de les conserver dans notre giron. Du moins, en l’état.Certes, la Guyane représente, à l’instar de Mayotte ou de la Nouvelle-Calédonie, une façade maritime d’importance. Sans faire de notre pays une thalassocratie écrasante, ces vestiges coloniaux lui permettent de tenir son rang dans le concert des puissances maritimes et commerciales mondiales. La Guyane est également le “Cap Canaveral” hexagonal, depuis que le général de Gaulle, en 1965, y a installé le centre spatial et sa base de lancement. Et pourtant, ce département est loin d’être béni des dieux. Dans un article paru dans Le Figaro(28 mars 2017) un haut-fonctionnaire dresse, sans fard, le tableau de la deuxième région française par la superficie : «

La Guyane est depuis longtemps une véritable poudrière. Le taux de chômage y atteint plus du double de celui de la métropole : 22 %. Le taux de criminalité y est quatorze fois plus élevé.

[…]Le taux de fécondité par femme atteint les 3,4 enfants (1,9 en métropole), soit un taux de natalité de 27,6 pour 1 000 habitants.

[…]Les phénomènes migratoires y sont considérables. La population de ce territoire est composée à 45 % de ressortissants étrangers, la plupart issus de l’immigration du Surinam. L’orpaillage, c’est-à-dire l’exploitation de l’or dans la forêt amazonienne par des trafiquants et contrebandiers, est la source essentielle de la criminalité violente et entraîne des phénomènes de pollution au mercure désastreux pour l’environnement et la santé de la population locale. Tous les facteurs objectifs d’un chaos généralisé se trouvent donc réunis en Guyane.

» Tout comme Mayotte, la Guyane concentre la quintessence des malheurs français.Tragédie écologique

Ce n’est que l’écume des événements, car la «

grève générale

» du 27 mars est le révélateur de blocages qui ne sont pas uniquement sociaux ou économiques. La Guyane se caractérise par un consumérisme exponentiel que la présence envahissante des grandes surfaces vient évidemment renforcer. Il s’ensuit une réduction dramatique des espaces naturels, dévorés par une urbanisation galopante aux incalculables conséquences écologiques. De cette triangulation opérée par «la fonctionnarisation, l’hyperconsommation et l’éclatement de l’urbain

», il résulte «une déstructuration et une recomposition du tissu social s’incarnant dans la montée de l’individualisme et la dilution des valeurs traditionnelles, héritées de la plantation

». explique Cédric Audebert, chercheur au CNRS. Implacable constat d’une tiers-mondisation manifeste d’une partie du territoire français, laquelle s’analyse comme un processus de paupérisation progressive des peuples et des cultures colonisées. La fallacieuse décolonisation, revêtue des atours républicains de la départementalisation (ou de la régionalisation) ne pouvait conduire qu‘à d’inexorables et graves déconvenues.Les nuées de l’égalité

Dans un texte magistral écrit en 1934, Charles Maurras observait que de «

François Premiers à nos jours, le vrai colon français ne s’est jamais embarrassé des ridicules nuées de l’égalité, ni des rêves de liberté démocratique et républicaine : mais il a toujours reconnu son devoir de fraternité – la fraternité d’un aîné

». Le jacobinisme niveleur, même à des milliers de kilomètres de la métropole, a toujours manqué l’opportunité décentralisatrice, mieux, fédéraliste. Citant un député de la Guadeloupe d’alors, Maurras voulait pour preuve de l’échec du régime son incapacité à se doter d’un «programme colonial d’ensemble

» l’empêchant d’avoir «une politique sage et cohérente

». La prétendue «mission civilisatrice

» (selon Jules Ferry et Léon Blum) que la République entendait poursuivre dans ses dépendances ultra-marines, à la suite de la Monarchie et du Second Empire, était empreinte d’un racisme à la fois paternaliste et bienveillant. Maurras, encore, ne s’y trompait guère lorsqu’il fustigeait le racisme occupant «une position tout à fait contraire à l’esprit de nos traditions

», avant d’asséner : «C’est le racisme qui a tort.

» Dans ces colonnes, bien des décennies plus tard, Alain de Benoist remarquera, à son tour, que «l’universalisme politique est toujours gros d’un ethnocentrisme masqué

». Nous serions enclin à répondre au fonctionnaire précité, s’alarmant que «la perte de la Guyane ne serait pas seulement tragique, elle serait désastreuse, irréparable sur le plan géopolitique

», que c’est d’abord notre politique métropolitaine qui est désastreuse et que la plus naturelle des géopolitiques consisterait à respecter le terreau anthropo-sociologique, suivant le précepte antique du noli me tangere appliqué aux peuples colonisés. Mais la République n’est pas la monarchie et Hollande – ou son successeur – n’est pas Lyautey.Lien permanent Catégories : actualité, France et politique française, géopolitique, social 0 commentaire -

T. de la Tocnaye : « Marine Le Pen baissera fortement la fiscalité des TPE/PME et des ETI » #05

-

T. de la Tocnaye : « Pour la baisse de la fiscalité des TPE/PME et des ETI » #05 I Marine 2017

-

Vous en voulez, des économies pour payer les retraites ?

Le prélèvement obligatoire de la CSG des pensions de nos petits retraités est passée, au 1er janvier 2015, de 3,8 à 6,6 % !

Une retraite pleine à 60 ans avec 40 annuités ? Pour le vice-président du Front national, c’est tout à fait possible : il suffit de stopper la honteuse gabegie de l’État. Et de s’en expliquer sur le plateau de CNews, le 27 mars.

Primo, « réduire le coût de l’asile ». En effet, en 2015, Le Monde évoquait le signal d’alarme déclenché par la Cour des comptes : « La politique d’asile est devenue la principale source d’arrivée de clandestins en France », chacun coûtant aux contribuables 13.724 euros par an pour un total de plus de 2 milliards.

Quant aux 99 % des déboutés qui « restent en situation irrégulière en France », ils coûtent 1 milliard, soit 5.528 euros chacun par an.

Et tandis que des étrangers de plus de 65 ans détenteurs depuis 10 ans d’un titre de séjour et justifiant de seulement 9.500 euros de revenus par an s’installent définitivement sans même avoir jamais cotisé en France, le prélèvement obligatoire de la CSG des pensions de nos petits retraités est passée, au 1er janvier 2015, de 3,8 à 6,6 % !

Secundo, la France versant à l’Union européenne – 21,5 milliards en 2016, soit 800 millions de plus qu’en 2015 – plus qu’elle n’en reçoit, elle récupérerait 9 milliards d’euros, soit la moitié du financement de la retraite à 60 ans estimée par le FN à 17 milliards.

Tertio, le manque à gagner fiscal, voire les fraudes fiscale et sociale. Ainsi, Florian Philippot s’insurge contre certains grands groupes qui, tout en ne payant pas d’impôts, bénéficient pourtant de marchés de l’État. En 2016, capital.fr annonçait une fraude fiscale entre 60 et 100 milliards d’euros et Le Monde, en 2011, confirmait les privilèges des sociétés du CAC 40 – taxées à 8 % – et ceux des entreprises de plus de 2.000 salariés – taxées à 13 % contre 33 % pour les PME. Depuis, le combat claironné par Flanby contre la finance n’est pas passé par là.

Concernant la fraude sociale, un rapport parlementaire, en 2011, l’évaluait à 20 milliards d’euros par an, « soit 44 fois plus que la fraude actuellement détectée » : 458 millions la même année et… 700 millions en 2015, lit-on dans Le Monde.

Et quid de la suppression de l’Aide médicale d’État pour clandestins préconisée par Marine Le Pen ? 1,1 milliard d’euros en 2016, 815 millions en 2015, selon la commission des finances du Sénat, contre 744 en 2013 et 587 millions en 2012 ?

Pendant ce temps-là, quatre Français sur dix, pour des raisons de budget et de trop longs délais, renoncent à se soigner.

Et quid, encore, de la suppression des subventions à toutes les officines et autres associations autoproclamées antiracistes, véritables bras armé de l’État ? De l’exonération sur les plus-values immobilières aimablement accordée en 2009 par Sarkozy à ses amis qataris ? De la suppression pour de vrai du cumul des mandats ? D’une réglementation stricte sur l’embauche des assistants parlementaires par les députés pour que des gamines de 15 ans ne palpent plus 55.000 euros grâce à 24 CDD ?

Et la liste des économies, petites et grandes, n’est pas finie…

La journaliste de CNews ridiculise la retraite à 60 ans expliquée par Philippot ? C’était pourtant « une grande avancée » de François Mitterrand, disait François Hollande en 2010, taclant Nicolas Sarkozy.

Mais quand c’est le FN qui la propose, ce n’est pas bien. Évidemment !

-

Marine Le Pen, François Fillon et la « clause Molière »

A la une du quotidien l’Opinion de ce matin, ce dessin de Kak, sur Marine Le Pen et François Fillon conversant de la « clause Molière ». Le journal publie une étude de l’Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès indiquant que 43 % des ouvriers voteraient pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle !

« La gauche, écrit Béatrice Houchard, qui atteignait 66 % des suffrages en 1981 lors de l’élection de François Mitterrand, a bel et bien perdu les ouvriers au profit du Front national : en 2017, près d’un ouvrier sur deux (43 %, selon les études de l’Ifop) est tenté par un vote en faveur de Marine Le Pen. Environ 17 % se tourneraient vers Emmanuel Macron, 15,5 % vers Jean-Luc Mélenchon, 12 % vers Benoît Hamon et seulement 8 % vers François Fillon. En 2012, l’année de sa défaite, Nicolas Sarkozy avait tout de même atteint 14 % au sein de cet électorat. »

-

Passé Présent n°144 - La crise de 1929