tradition - Page 142

-

Camp Maxime Real del Sarte 2016 - Compte rendu

-

Soutenir l'avortement c'est aussi être sexiste

Tandis que le nombre d’avortements est en forte hausse chez les jeunes, Julie Gayet, marraine de lacampagne gouvernementale contre le sexisme, soutient que le droit à l'avortement serait menacé en France :

"J’ai la sensation que la situation s’est fragilisée récemment, que certains droits – à l’avortement, par exemple – sont remis en question. J’ai soutenu la campagne lancée à l’automne 2015 par Marisol Touraine, la ministre de la Santé, « Mon corps m’appartient », parce que cette assertion me semble fondamentale. Je connais la puissance des lobbies, mais j’ai été très surprise de voir la virulence des réactions hostiles. Le père de mes enfants est argentin et cela m’a toujours choquée, quand j’allais en Argentine, de savoir que, là-bas, les femmes n’ont pas les mêmes droits, l’avortement est interdit."

Le sexisme c'est surtout de soutenir ce "droit" à l'avortement, contre le droit à la vie, le droit de la femme d'être soutenue dans ce moment de détresse, lorsqu'elle est abandonnée par son conjoint comme un kleenex usagé, lorsqu'elle est victime de chantage par ses parents ou son conjoint pour la forcer à avorter.

-

Carl Schmitt, la politique et la puissance (par Julien Freund)

Ce texte est un extrait de la préface à La notion du politique, Carl Schmitt, éd. Flammarion, 2009, pp. 14-17

Quel est le centre de gravité de sa philosophie politique ? Je crois l’avoir saisi, un jour que je me promenais avec lui à Plettenberg et que je l’interrogeais sur sa position à l’égard de la République de Weimar. « La Constitution de Weimar, me dit-il, fut belle, presque parfaite juridiquement, mais trop belle pour être encore politique. Elle a évacué la politique au profit d’une constitution idéale, abstraitement idéale. Par la nature des choses une constitution doit être politique. Que faire politiquement d’un texte qui élimine d’emblée la politique, c’est-à-dire le plein exercice du pouvoir ? » Pour avoir longuement réfléchi à ces paroles, j’avance à titre d’hypothèse une interprétation de la pensée de C. Schmitt qui montre son actualité. Il est impossible d’exprimer une volonté réellement politique si d’avance on renonce à utiliser les moyens normaux de la politique, à savoir la puissance, la contrainte et, dans les cas exceptionnels, la violence. Agir politiquement, c’est exercer l’autorité, manifester de la puissance, sinon on risque d’être emporté par une puissance rivale qui entend agir pleinement du point de vue politique. Autrement dit, toute politique implique la puissance ; elle constitue un de ses impératifs. Par conséquent, c’est agir contre la loi même de la politique que d’exclure d’emblée l’exercice de la puissance, en faisant par exemple d’un gouvernement un simple lieu de concertation ou une simple instance d’arbitrage à l’image d’un tribunal civil. La logique même de la puissance veut qu’elle soit puissance et non pas impuissance. Et, puisque par essence la politique exige de la puissance, toute politique qui y renonce par faiblesse ou par juridisme cesse aussi d’être réellement de la politique, parce qu’elle cesse de remplir sa fonction normale du fait qu’elle devient incapable de protéger les membres de la collectivité dont elle a la charge. Le problème n’est donc pas pour un pays de posséder une constitution juridiquement parfaite ni non plus d’être en quête d’une démocratie idéale, mais de se donner un régime capable de répondre aux difficultés concrètes, de maintenir l’ordre en suscitant un consensus favorable aux innovations susceptibles de résoudre les conflits qui surgissent inévitablement dans toute société. De ce point de vue, la critique de la République de Weimar faite par Carl Schmitt ne procède pas du tout d’une intention hostile à ce régime, mais du souci de lui donner l’autorité suffisante pour mener une politique efficace. C’est ce qui ressort clairement de l’ouvrage Legalität und Legitimität publié à peine quelques mois avant la venue au pouvoir de Hitler. Il s’agissait comme Schmitt le déclare lui-même d’une « tentative désespérée pour sauver le système présidentiel, la dernière chance de la République de Weimar, face à une jurisprudence qui refusait de poser le problème de la constitution en termes d’amis et d’ennemis ». Au fond, c’est au nom d’une fausse conception de la légalité que les défenseurs attitrés de la Constitution de Weimar ont finalement permis à Hitler de venir de venir légalement au pouvoir.

Pour comprendre les conceptions de Carl Schmitt il faut donc se replacer à l’époque où sa pensée politique s’est formée, au contact de Max Weber1, et où il a publié ses premiers ouvrages d’analyse politique. C’était justement le temps où le gouvernement allemand, faute de se donner les moyens de la politique, était à la merci de putschs successifs et de pressions extérieures qui ont conduit à l’occupation de la Ruhr. Le pouvoir essayait de compenser l’impuissance à laquelle il s’était lui-même condamné en multipliant les vagues promesses tendant à substituer à la démocratie politique la démocratie sociale, , celle-ci étant présentée comme la démocratie idéale, celle qui devrait exister et dans laquelle l’éthique réglerait mieux les difficultés que l’autorité et la puissance. Pour Carl Schmitt, une démocratie ne pouvait être sociale que si d’abord elle était politique, c’est-à-dire si elle acceptait pleinement les impératifs et les servitudes de la politique. Il n’a cependant jamais été partisan d’une puissance illimitée – il était trop juriste et spécialiste du droit constitutionnel pour soutenir une pareille aberration – mais il refusait une politique qui excluait le vrai jeu politique et espérait s’en tirer avec des mots d’ordre creux concernant la paix, le progrès social ou l’avenir du socialisme. Il s’agissait d’une politique de la non politique (Politik des Unpolitischen) qui ne pouvait que conduire à la pire des politiques, faute de prendre ses responsabilités. La problématique de la politique, C. Schmitt l’a posé dans les catégories de Hobbes, comme le montre de façon caractéristique le texte suivant : « Pourquoi les hommes donnent-ils leur consentement à la puissance ? Dans certains cas par confiance, dans d’autres par crainte, parfois par espoir, parfois par désespoir. Toujours cependant ils ont besoin de protection et ils cherchent cette protection auprès de la puissance. Vue du côté de l’homme, la liaison entre protection et puissance est la seule explication de la puissance. Celui qui ne possède pas la puissance de protéger quelqu’un n’a pas non plus le droit d’exiger l’obéissance. Et inversement, celui qui cherche et accepte la puissance n’a pas le droit de refuser l’obéissance2 ». Cette façon de poser le problème de la politique suscite évidemment d’autres problèmes que nous ne soulèverons pas ici, puisque notre objet est de présenter la pensée de Carl Schmit.

…

1 Il n’y a pas de doute que C. Schmitt est le véritable fils spirituel de Max Weber. Même ses adversaires le reconnaisse, malgré leur ironie, par exemple J. Habermas lors du congrès Weber à Heidelberg en 1964.

2 C. Schmitt, Gespräch über die Macht und den Zugang zum Machthaber, Pfullingen, 1954, p. 11.

http://www.voxnr.com/3311/carl-schmitt-politique-puissance-julien-freund

-

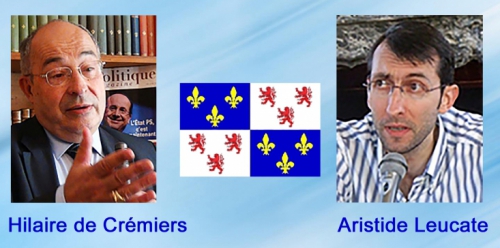

NORD-PICARDIE : Samedi 24 septembre, journée d’Action française

Samedi 24 septembre 2016

NORD-PICARDIE

Journée d’Action française

entre Doullens (Somme) et Arras (Pas-de-Calais)

La désinformation :

des armes du faux aux instruments de la riposte

par

Aristide Leucate

Journaliste à L’ACTION FRANÇAISE et BOULEVARD VOLTAIRE

L’actualité politique

par

Hilaire de Crémiers

Délégué général de LA RESTAURATION NATIONALE

Directeur de Politique Magazine et de la Nouvelle Revue Universelle.

Renseignements et inscriptions

af.picardie@free.fr 06 65 53 63 93

-

C’est avec le malheur des laitiers que la République fait son beurre

Les faits : grave mécontentement paysan face au prix du lait.

Depuis plusieurs jours des mouvements de colère de producteurs laitiers se structurent contre le géant de l’agroalimentaire Lactalis, entreprise française, qui est le premier groupe laitier et fromager mondial. Les producteurs laitiers reprochent à Lactalis de se servir de sa position dominante sur le marché pour offrir un prix d’achat trop faible, puisqu’il est actuellement de 256,90 euros la tonne (1000 litres) alors qu’ils estiment leur coût de production entre 300 € et 360 € la tonne selon les régions. Certaines entreprises, plus petites, comme la laiterie Saint-Père, filiale d'Intermarché s’engagent déjà sur ce prix. Les syndicats minoritaires dont l’APLI (l’Association des Producteurs de Lait Indépendants) demandent un tarif de 400 € la tonne pour assurer une rémunération décente aux agriculteurs.

Le groupe Lactalis se défend contre ces accusations en affirmant qu’il paye le lait un prix correct non seulement au vu de l’offre et de la demande mais encore parce qu’il offre davantage aux agriculteurs français qu’aux autres agriculteurs européens auprès desquels il se fournit. Et en effet, il y a actuellement une surproduction de lait dans l’Union européenne, et par exemple, le lait allemand est moins cher que le lait français.

Désireux de faire cesser les protestations, Lactalis a proposé de porter son prix d’achat à 271,90 € la tonne de lait à compter du 1er septembre. Cette proposition a été perçue comme une marque de mépris par les agriculteurs en détresse. De son côté, le régime républicain est intervenu pour trouver une solution, via un médiateur. Celui-ci a proposé aux deux parties un prix de 280 € la tonne, que les producteurs ont jugé insuffisant.

Devant cette impossibilité à trouver une entente le premier syndicat agricole, la FNSEA, forte de la mobilisation paysanne, qui enflamme plusieurs régions, a lancé le 29 août au soir des actions de blocage contre quinze sites Lactalis afin de peser sur les négociations. Finalement, le 30 août, les éleveurs Laitiers et Lactalis ont trouvé un accord, en s’entendant sur un prix de 290 € la tonne de lait. Ce prix laisse cependant les producteurs bien amers.

Les commentaires : poursuite de l’entreprise de destruction du monde paysan.

« Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France », disait Sully, ministre du bon roi Henri. Depuis Sully, malgré les apparences, les fondamentaux n’ont pas changé : La France c’est originellement un peuple attaché à la terre fermée par des clôtures et des frontières, c’est un peuple qui a du bon sens, et qui prie un Dieu qu’il reverra une fois qu’il fera lui aussi partie de cette terre. Alors que le régime républicain, c’est une idéologie à vocation universelle, donc sans frontières, et qui ne veut pas reconnaître l’existence de Dieu. De là que pour détruire la France, le régime républicain doit en finir avec les paysans et en l’occurrence couper ces mamelles à la lactation trop généreuses.

Alors on rappellera que Révolutionnaires et Républicains ont favorisé le riche paysan, appelé laboureur contre le petit, dit manouvrier, par la disparition des communaux et la vente des biens nationaux quels seuls les plus fortunés purent acquérir. Comme cela ne suffisait pas, les Colonnes infernales ont été lâchées, et la conscription inventée pour envoyer les paysans se faire tuer contre les armées ennemies, non pas pour sauver la France, mais pour sauver le régime républicain. Dernièrement le remembrement et surtout l’Union européenne ont parachevé cette glorification du plus fort et cet écrasement du petit.

Ainsi le groupe Lactalis, entreprise familiale sarthoise fondée en 1933 a grandi essentiellement à partir des années 80, par rachats successifs (Lactel, Bridel, Roquefort Société…) grâce à la libéralisation économique, et dans les années 90-2000 avec l’ouverture des marchés européens. Aujourd’hui ceux qui pèsent sur l’agriculture ne sont pas des paysans, mais des agrobusinessmen. On comprend mieux pourquoi le régime républicain n’ose contraindre Lactalis, et même le soutient de façon hypocrite en proposant ces 280 € la tonne de lait, qui sont plus favorables à l’industriel qu’aux paysans. Et les 290 € la tonne, qui viennent d’être arrachés par le rapport de force ne sont qu’un minimum vital, de quoi juste retarder en période d’inflation (camouflée), le moment de mettre la clé sous la porte.

En attendant, les derniers petits paysans travaillent nuit et jour, sans jamais prendre de vacances, cela pour un revenu dérisoire, dans des hameaux de plus en plus abandonnés. Abandonnés donc les villages, déserte l’église, disparus les curés, voilà le christianisme bien affaibli. C’est aussi pourquoi ceux qui ne luttent plus, ceux qui n’ont plus la force d’aller bloquer l’industrie agroalimentaire, se suicident, à raison d’environ 300 par an, soit presque un par jour. Et ce massacre va de pair avec celui de l’environnement, détruit par la pollution, que nombre de paysans ont été contraints de produire dans leur course à la survie, pollution dont ils sont du reste également victime et qui contribue à leur disparition. En somme, pour en finir avec ceux qui travaillent les racines de la France au propre comme au figuré, l’ultralibéralisme républicain, c’est quand même plus efficace que les colonnes infernales ou la conscription, et surtout, c’est bien plus politiquement correct !

Mais en réalité ce triomphe apparent du régime républicain contre la paysannerie, contre les racines, participe aussi de sa propre disparition. Le régime républicain favorise les gros contre les petits, or les gros ont désormais des ambitions mondiales, et on voit en quelle estime ils tiennent la République française dont ils cherchent à fuir la fiscalité par des placements discrets à l’étranger. Comment respecter un régime qui, même si on lui doit beaucoup, s’étend sur un si petit territoire au regard du marché mondial qu’il reste à conquérir ? Au contraire, pour les multinationales, l’Etat désormais trop affaibli, peu respecté et ruiné, se convertit de plus en plus en vieux cheval fatigué qu’il devient plus rentable d’envoyer à la boucherie. La République a élevé des enfants qui maintenant l’abandonnent… D’autre part quand il n’y aura plus personne dans les campagnes… est ce que les populations des villes seront suffisantes pour soutenir le régime républicain ? On connait les fractures terribles qui divisent les quartiers en ce moment…

C’est peut-être en raison de ce dernier doute que le régime républicain envisage désormais de repeupler les campagnes par des « migrants », qui ne seront bien sûr ni paysans, ni catholiques. Elle espère que leur étant redevables, ils lui seront fidèles… on n’est plus à une utopie près. On ne sait pas trop de quoi ces « migrants de la campagne » vont vivre, mais certainement pas d’amour et d’eau fraiche : l’amour qui est dans le pré est en fait à la télévision tandis que l’eau est polluée par les nitrates. Mais l’on sait aussi avec la crise paysanne actuelle, qu’ils ne vivront pas non plus de bon lait… Et qu’ils ne comptent pas sur celui de la pulpeuse Marianne : ses seins sont en plâtre !

Propositions royalistes.

Face à cette situation dramatique, il est urgent de revenir aux frontières nationales qui permettent l’exercice du protectionnisme. Les paysans, surtout les petits propriétaires et métayers, doivent être les premiers bénéficiaires d’aides, sous toutes leurs formes, bien avant des populations des « quartiers difficiles » qui sont trop souvent les premières responsables de la difficulté desdits quartiers. C’est avec les paysans et par les paysans que l’environnement retrouvera un équilibre écologique, profitable à l’ensemble de la population. Le petit paysan est aussi le gage du produit de qualité, au contraire de l’agriculture industrielle. Le circuit économique doit quant à lui, être complètement repensé : il est inadmissible de laisser les distributeurs imposer la loi du marché aux producteurs. L’Etat doit donc retrouver sa pleine autorité, dans un souci d’équilibre et de justice.

Rappelons le, le régime républicain, ce n’est pas la France, c’est même son ennemi. Précisément, parce qu’il ne peut y avoir de France sans roi, pas plus qu’il ne peut y avoir de France sans paysans, alors il ne peut y avoir de paysans sans roi. Le roi est, depuis toujours, le protecteur naturel des petits. Il le fut contre les seigneurs trop gourmands et les barons trop avides, il le sera contre la gloutonnerie des multinationales. Soyons certain que le dernier des Bourbons, Louis XX, saura, tout comme le premier, Henri IV, apaiser les campagnes et remettre à l’honneur la poule au pot !

Traditions et libertés, vive le roi !

Dominique Saint-André

-

Samedi 3 et dimanche 4 septembre : les Journées chouannes de Chiré en Montreuil (86)

-

Le CMRDS 2016 : Une très grande réussite

Le CMRDS 2016 et l’UdtAF viennent de se terminer, vous avez été 184 à y participer. Merci à vous tous pour cette édition qui encore une fois a été marquée par la qualité de la formation intellectuelle et militante ainsi que par la bonne humeur.

http://www.actionfrancaise.net/craf/?Le-CMRDS-2016-Une-tres-grande

http://www.actionfrancaise.net/craf/?Le-CMRDS-2016-Une-tres-grande -

Ezra Pound: décadence des lettres, décadence de la Nation

Ezra Pound est la figure majeure de la poésie du XXe siècle. Qu’il s’agisse de ses fameux Cantos, comme de ses abécédaires (et de son Comment Lire), l’œuvre poundienne constitue une incontournable source d’appréhension et de compréhension de la littérature, comme de la poésie. Cela étant, au travers de ses essais et de ses poèmes, Ezra Pound établit à plusieurs reprises une corrélation entre la décadence littéraire d’une nation et la décadence de cette nation elle-même. Si le langage et la littérature entretiennent des liens évidents, Pound remarquait que la régression littéraire engendrait forcément une régression du langage, et fatalement celle de la culture nationale : « si la littérature d’une nation décline, cette nation s’atrophie et périclite ». S’il évoquait déjà subrepticement la question dans Comment lire, c’est dans son ABC de la lecture qu’il aborda au fil des chapitres le drame du déclin littéraire comme déclin national, dans l’indifférence la plus totale, sinon dans la joie de la masse de consommateurs acculturés.

Si Comment Lire était un pamphlet auquel on reprocha cependant de ne pas aller suffisamment au fond des choses, Ezra Pound se rattrapa dans ABC de la lecturequi doit être lu comme un complément au premier livre où il y développa sa propre doctrine littéraire, mais surtout sa propre doctrine du langage. Or, comme la littérature est « du langage chargé de sens », la « grande littérature est tout simplement du langage chargé de sens au plus haut degré possible ». Ainsi, pour Ezra Pound, « le Langage a été manifestement créé pour – et sert manifestement à – la communication » (communication ne s’entendant pas dans son acception moderne qu’est celle du marketing, bien évidemment). De la sorte, lorsque la littérature connaît une phase de déliquescence, cela influe fatalement sur le langage, et donc sur la communication entre les hommes. Pire même, c’est la culture de la nation qui subit cet avilissement ; en s’accoutumant au médiocre, l’homme finit par le considérer comme une normalité des plus banales, avant de le confondre avec l’excellence, puisqu’« un peuple qui croît dans l’habitude d’une mauvaise littérature est un peuple sur le point de lâcher prise sur son empire et sur lui-même ».

Si Comment Lire était un pamphlet auquel on reprocha cependant de ne pas aller suffisamment au fond des choses, Ezra Pound se rattrapa dans ABC de la lecturequi doit être lu comme un complément au premier livre où il y développa sa propre doctrine littéraire, mais surtout sa propre doctrine du langage. Or, comme la littérature est « du langage chargé de sens », la « grande littérature est tout simplement du langage chargé de sens au plus haut degré possible ». Ainsi, pour Ezra Pound, « le Langage a été manifestement créé pour – et sert manifestement à – la communication » (communication ne s’entendant pas dans son acception moderne qu’est celle du marketing, bien évidemment). De la sorte, lorsque la littérature connaît une phase de déliquescence, cela influe fatalement sur le langage, et donc sur la communication entre les hommes. Pire même, c’est la culture de la nation qui subit cet avilissement ; en s’accoutumant au médiocre, l’homme finit par le considérer comme une normalité des plus banales, avant de le confondre avec l’excellence, puisqu’« un peuple qui croît dans l’habitude d’une mauvaise littérature est un peuple sur le point de lâcher prise sur son empire et sur lui-même ».« L’Homme sensé ne peut rester assis tranquillement à ne rien faire quand son pays laisse mourir sa littérature, quand la bonne littérature ne rencontre que le mépris, de même qu’un bon docteur ne peut avoir la conscience tranquille quand un enfant ignorant est en train de s’inoculer la tuberculose comme s’il s’agissait simplement de manger des tartes à la confiture. »

-Ezra Pound-

Les causes de l’avilissement du langage selon Ezra Pound convergent avec les observations que fit Pasolini quelques années plus tard dansEmpirisme Hérétique ; il pointe les dégâts que cause l’Usure, mais aussi le catholicisme qu’il percevait comme une religion castratrice, en prenant comme point d’appui la décadence de Rome qui transforma « de bons citoyens romains en esclaves ». De fait, si Dieu est aussi mort aux yeux de Pound, l’hégémonie culturelle des sociétés modernes est aux mains de la Technique. Si le degré hégémonique de cette dernière indique le niveau de décadence d’une civilisation, Ezra Pound estime que c’est d’abord la littérature, et donc le langage, qui en pâtit la première, car si « Rome s’éleva avec la langue de César, d’Ovide et de Tacite. Elle déclina dans un ramassis de rhétorique, ce langage des diplomates « faits pour cacher la pensée », et ainsi de suite », dit-il dans ABC de la Lecture. La critique d’Ezra Pound ne diffère guère de celle de Bernanos ou de Pasolini sur ce point, outre le fait qu’il aille plus loin dans la critique, n’hésitant pas à fustiger les universités, au moins étasuniennes, comme agents culturels de la Technique, mais aussi l’indifférence navrante de ses contemporains. Le triomphe des Musso, Levy et autre Meyer ne trouve aucune explication logique, tout du moins sous le prisme littéraire. Seules les volontés capitalistes des éditeurs – se cachant sous les jupes du « marché » qu’ils ont pourtant façonné – expliquent leur invasion dans les librairies. Comme il l’affirme dans Comment Lire, « Quand leur travail [des littérateurs, ndlr] se corrompt, et je ne veux pas dire quand ils expriment des pensées malséantes, mais quand leur matière même, l’essence même de leur travail, l’application du mot à la chose, se corrompt, à savoir devient fadasse et inexacte, ou excessive, ou boursouflée, toute la mécanique de la pensée et de l’ordre, socialement et individuellement, s’en va à vau-l’eau. C’est là une leçon de l’Histoire que l’on n’a même pas encore à demi apprise ».

En lançant pareille provocation, Ezra Pound se refusait cependant à tout élitisme. Au contraire, puisqu’il jugeait l’état littéraire d’une nation comme représentative de sa santé culturelle et politique. Il anticipa néanmoins les critiques de ses détracteurs en déplorant qu’« il [soit] très difficile de faire comprendre aux gens cette indignation impersonnelle qui vous prend à l’idée du déclin de la littérature, de ce que cela implique et de ce que cela produit en fin de compte. Il est à peu près impossible d’exprimer, à quelque degré que ce soir, cette indignation, sans qu’aussitôt l’on vous traite « d’aigri » ou de quelque autre chose, du même genre. »

C’est justement cette incapacité à réagir, et même cette propension incompréhensible à applaudir l’avilissement que provoque la culture de masse, qui hérissait Ezra Pound. Le poète s’accorde plusieurs apartés dans Comment Lire où il raille cette hégémonie de la Technique sur la création. Alors que la poésie, et la littérature, sont chargés de sens, il voyait dans l’avènement des pseudo-manuels du bon écrivain non pas une réelle méthodologie comme celles qu’il aborda dansABC de la Lecture, mais une recette qui fonctionnerait à tous les coups pour fainéants qui souhaiteraient avoir du succès en matière littéraire, au détriment de la connaissance et du savoir. « Le mépris général voué au « savoir », le mouvement de recul du grand public devant tout livre réputé « bon » et, d’autre part, les publicités flamboyantes sur le mode « Comment avoir l’air de savoir quand on ne sait rien », auraient pu indiquer depuis beau temps aux âmes sensibles que quelque chose cloche dans les méthodes contemporaines de diffusion des belles-lettres »

« Un premier larron invente quelque chose, un deuxième met en valeur, ou plusieurs douzaines généralisent un enthousiasme ou une surabondance mousseuse ou onctueuse, après quoi un dernier tente de remettre de l’ordre. Par exemple, l’estimable Pléiade émascule la langue française, et les classiques anglais, etc., toutes choses bonnes à reléguer en zone subsidiaire : intérêt pour une époque, intérêt historique, bric-à-brac pour musées. »

-Ezra Pound-

Cette glorification de la médiocrité, Ezra Pound la voyait d’autant plus dans la reproduction hédoniste à laquelle s’adonnent certains scribouillards dans le but de connaître un succès commercial. Aujourd’hui, plus que jamais, la réussite d’un genre littéraire entraîne une surproduction incestueuse de ce même genre, comme c’est notamment le cas en littérature de fantaisie, où l’on vampirise encore Tolkien avec autant de vergogne qu’un charognard. Si la « technicisation » de la littérature comme moyen créatif, ou plutôt en lieu et place de toute création, devient la norme, alors, comme le remarquait plus tard Pasolini, cela débouche sur une extrême uniformisation du langage, dans une forme déracinée, qui efface petit à petit les formes sophistiquées ou argotiques d’une langue au profit d’un galimatias bon pour les robots qui présentent le journal télé comme on lirait un manuel technique. Les vestiges d’une ancienne époque littéraire ne sont plus que le fait de compilations hors de prix et d’hommages ataviques afin de les présenter au public comme d’antiques œuvres dignes d’un musée : belles à regarder, mais réactionnaires si elles venaient à redevenir un modèle. Ezra Pound disait que « le classique est le nouveau qui reste nouveau », non pas la recherche stérile d’originalité qui agite la modernité comme une sorte de tautologie maladive.

Dante Auditore

-

Éditorial de L’Action Française 2938 : PAROLES ROYALES, ÉCHÉANCES RÉPUBLICAINES

Il n’est pas certain que la classe politique française ait mesuré toute l’importance du discours du roi Mohammed VI pour le soixante-troisième anniversaire, le 20 août dernier, de la Révolution du Roi et du Peuple, qui devait conduire à la fin du protectorat français sur le Maroc.

S’adressant à cette occasion à ses cinq millions de compatriotes vivant à l’étranger, dont un grand nombre en France, il a, avec la légitimité renforcée que lui donne sa double dimension de souverain et de Commandeur des croyants, qualifié le meurtre d’un prêtre — à savoir le père Hamel, cet été, près de Rouen — « dans l’enceinte d’une église [...] de folie impardonnable », ajoutant que, « face à la prolifération des obscurantismes répandus au nom de la religion, tous, musulmans, chrétiens et juifs, doivent dresser un front commun pour contrecarrer le fanatisme, la haine et le repli sur soi sous toutes les formes ». Il a invité les Marocains résidant à l’étranger « à rester attachés aux valeurs de leur religion et à leurs traditions séculaires face à ce phénomène qui leur est étranger ».

Ce n’est pas la première fois qu’un souverain du Maroc s’adresse ainsi, au nom d’une légitimité incontestée et incontestable, à ses sujets de la diaspora. Son père, Hassan II, l’avait fait avant lui, toujours pour leur rappeler à la fois en quoi ils devaient rester de bons Marocains et, par une attitude exemplaire, être des ambassadeurs de leur pays. En ces heures graves, où, face à la menace islamiste, dans notre pays, les niaiseries padamalgamesques ne trouvent trop souvent à se confronter qu’à une « islamophobie » de comptoir, il est important qu’une parole autorisée rappelle, au nom de la tradition même, c’est-à-dire de la forme la plus haute de l’identité, les véritables enjeux.

Malheureusement, ce qui est permis au roi de Maroc est interdit à notre président de la république française. Certes, un roi de France ne s’est jamais, comme le fait le roi du Maroc, directement adressé à son peuple au nom de la religion, la distinction du politique et du religieux étant inscrite au cœur du christianisme. Mais c’est en tant que roi « très chrétien », sacré à Reims empereur en son royaume, qu’il incarnait l’être français dans son origine et sa durée. Or, de quelle tradition, c’est-à-dire de quelle identité, pourrait s’autoriser François Hollande pour s’adresser à ses concitoyens dans ces heures difficiles, lui qui ne peut qu’invoquer les valeurs républicaines et laïques, qui reposent précisément sur le refus de tout l’héritage français, qu’il soit historique, culturel ou religieux, les remplaçant par l’anonyme universalité de l’idéologie des droits de l’homme, d’un homme sans visage ?

Imagine-t-on également le roi du Maroc pris au piège de l’affaire des burkinis ? S’ils sont interdits là-bas, pays pourtant musulman, c’est précisément parce qu’au Maroc on sait encore distinguer ce qui est relève d’un « phénomène étranger » et d’une provocation grossière, et ce qui est conforme aux « traditions séculaires » ; si, ici, le Conseil d’Etat les autorise, c’est que, cédant aux provocations islamistes, relayées par une grande partie de la gauche — y compris féministe — française, il juge au nom de valeurs éthérées, la non-discrimination et l’égalitarisme, fourriers d’une société multiculturelle et multiconflictuelle, contre l’être français.

On s’étonnera peut-être que je n’ai pas commencé cet éditorial par la rentrée politique. C’est qu’il s’agit, précisément à l’aube d’une période périlleuse pour le pays, d’aller à l’essentiel. Or l’essentiel, cet été, c’était la parole du comte de Paris, rappelant, au milieu de nos désastres, que la France avait une âme que nos compatriotes devaient recouvrer pour rebondir — et qu’il en était le garant. L’essentiel, en ce début septembre, c’est la parole royale venue d’un pays si différent du nôtre, et appelé à le rester, mais auquel, dans cette différence, nous sommes tant liés par l’histoire passée et présente — car elle continue de se faire. A côté, les pitreries politiciennes de nos multiples présidentiables, tous plus éloignés les uns que les autres des exigences du Bien commun, font pâle figure. Quel parlementaire, de droite ou de gauche, ne sera pas candidat aux primaires organisées par sa famille politique ? Ce rendez-vous entre un homme et le peuple, que le général de Gaulle avait voulu instaurer avec l’élection du président de la république au suffrage universel, est devenu, surtout avec le phénomène des primaires, une émission en continu de télé-réalité de la vie politique française. Il y a les ambitieux médiocres, qui voient dans l’exercice une occasion d’exister ; ceux qui, sans aucune dignité, ont avalé par le passé toutes les couleuvres et se découvrent soudain une vocation de chef ; un autre, dont la seule évocation du nom provoque la nausée, mais qui compte sur la mémoire de poisson rouge de l’électorat pour retourner aux affaires ; un jeune ministre démissionnaire n’ayant que son arrogance souriante pour tout projet ; ou encore les frondeurs en peau de lapin qui se donnent des frissons en adoptant des airs martiaux, sans compter, hors primaires, deux populistes d’extrêmes gauche et droite — ou leur porte-parole autorisé ? mais qui dirige le parti ? —, en tout cas d’accord sur l’essentiel, à savoir une conception laïciste de la nation, celle qui, depuis plus d’un siècle, n’a eu de cesse de désapprendre la France aux Français.

Nous sommes apparemment dans la situation inverse de celle de la IVe république finissante : en 1958, les institutions étaient trop faibles pour affronter la crise algérienne mais la société était encore solide. Aujourd’hui, la société est attaquée de toutes parts, mais les institutions résistent : ni les massacres ni les crises sociales n’ont menacé la stabilité gouvernementale, les différents 49-3 passant comme une lettre à la poste. Certes, tant l’instauration du parlementarisme raisonné en 1958 — dans lequel le parlement, sinon les partis, est dépossédé de tout pouvoir réel — que la gestion sociale du chômage y sont pour quelque chose. Mais les crises que nous allons devoir affronter ont un caractère qui dépasse largement la dimension politique — à laquelle appartenait encore la guerre d’Algérie. Avec l’immigration et une Union européenne qui, sur tous les plans — économique, géopolitique, sociétal — apparaît de plus en plus, et à juste titre, comme le trou noir de l’aventure mondialiste, c’est l’équilibre même de la société française qui est menacé. Le jour où cette crise éclatera, c’est-à-dire le jour où les Français découvriront que leurs élites ne croient plus dans la légitimité du politique lui-même, faute de croire encore en leur pays, alors c’est comme un château de cartes que ces institutions, si solides en apparence, s’effondreront.

Il ne suffira plus au gouvernement d’annoncer, comme il l’a fait ce mardi 30 août à quelques mois des élections, qu’il n’apportait plus officiellement son soutien aux négociations sur le traité transatlantique, pour donner l’impression de reprendr la main. Ces palinodies ne feront bientôt plus illusion. L’histoire montre qu’aucunes institutions, apparemment si bétonnées soient-elles, ne peuvent indéfiniment résister à un mensonge qui les mine de l’intérieur : celui, en l’occurrence, d’élites qui ne s’en servent plus que pour concéder abandon de souveraineté sur abandon de souveraineté et livrer le pays à l’oligarchie internationale.

Nul ne sait encore le jour ni l’heure. Il viendra peut-être plus tôt qu’on ne pense. Ne pas être prêt serait une faute irrémissible envers le pays.

François Marcilhac - L’AF 2938

http://www.actionfrancaise.net/craf/?PAROLES-ROYALES-ECHEANCES

Lien permanent Catégories : actualité, élections, France et politique française, tradition 0 commentaire -

C'est l'Institut BVA relayé par LCI qui nous l'apprend ...

Texte intégral publié par LCI le 30 août ... Sans commentaires !

VIVE LE ROI – Selon un sondage, une partie non négligeable de l’opinion serait favorable à ce que la fonction de chef de l’Etat soit assumée par un roi, comme c’est le cas dans de nombreux pays européens.Abolie en France il y a 168 ans, la monarchie conserve encore et toujours des adeptes. Un sondage réalisé par BVA et publié ce lundi, indique en effet que de nombreux Français pensent que la présence d’un roi au sommet de l’Etat serait bénéfique pour le pays. Près d’un Français sur quatre estime par exemple que cela aurait des conséquences positives sur l’unité nationale (39%) et la stabilité du gouvernement (37%). Ils étaient à peine 23% en 2007, année où un sondage similaire avait été réalisé.

Pour 31% des Français, remplacer le président de la République par un monarque donnerait une meilleure image de la France dans le monde (24% en 2007). L’institut de sondage note cependant un important clivage en fonction de la proximité politique de personnes interrogées. Sans surprise, les sympathisants de droite et du FN sont beaucoup plus ouverts à cette perspective que ceux de gauche. Quand à peine 20% des sympathisants de gauche estiment qu’un roi à la tête de la France peut avoir des conséquences positives sur l’unité nationale, ils sont 50% à droite et 55% au FN.

« Le contexte actuel pousse les Français à s’ouvrir à cette possibilité »

Néanmoins, le changement de régime n’est pas pour de suite car seulement 17% des Français se déclarent réellement favorables à l’idée de voir un roi prendre les rênes du pays. Un chiffre qui lui n’a pas progressé depuis 2007. S’ils ne sont que 4% à gauche à être favorables au remplacement du chef de l’Etat par un monarque, ils sont en revanche 22% à droite. Un chiffre qui monte jusqu’à 37% pour les sympathisants FN.

Paradoxalement, si un tel remplacement peut avoir des conséquences positives aux yeux de certains Français, ces derniers ne sont pas tous favorables à une telle extrémité. A noter tout de même que près de trois électeurs sur dix (29%) se disent prêts à voter pour un candidat royaliste au premier tour de la présidentielle. « La série d’attentats qui a touché la France en 2015 et 2016 a mis au cœur du débat la question de l’unité nationale, dans un contexte de défiance à l’égard de l’exécutif, voire de la classe politique dans son ensemble. C’est probablement cette lassitude corrélée à de fortes attentes qui peut expliquer le regain d’intérêt pour un mode alternatif de régime », explique BVA.

« Il apparaît donc que la proportion des plus convaincus par la monarchie est restée très stable en une décennie, que ce soit sur l’idée qu’un roi exerce la fonction de chef de l’Etat ou sur le vote certain pour un candidat royaliste. Pour autant, le contexte actuel pousse les Français à s’ouvrir à cette possibilité, surtout à droite et à l’extrême droite », conclut l’institut. •

Enquête auprès d’un échantillon de 1099 Français, représentatif de la population française, âgés de 18 ans et plus et recrutés par téléphone puis interrogés par Internet du 22 au 23 août 2016.

Lien permanent Catégories : actualité, élections, France et politique française, tradition 0 commentaire