tradition - Page 141

-

Réflexions sur Dostoïevski et le renouveau spirituel de la Russie

L’âme russe a des traits particuliers qui lui donnent une forte spécificité, et des ressources qui lui permettent aujourd'hui de renaître, après un XXe siècle où le communisme soviétique, matérialiste et athée, a régné en maître. Ayant fini par rejeter le marxisme d’origine occidentale, la Russie connaît aujourd’hui un renouveau religieux conforme à sa longue histoire.Ce pays de résistants patriotes et de mystiques assume sa destinée historique de créer un pont eurasiatique vers l’Est tout en appartenant pleinement à l’ensemble européen, par sa langue, sa culture et sa religion.Réflexion sur un renouveau lié à la défense des valeurs traditionnelles, et se déployant dans une aire culturelle qui nous est proche.Emission "Le florilège des arts", menée par Jean-Bernard Cahours d'Aspry. -

La Dissidence française sera présente le dimanche 2 octobre à la Xe Journée de Synthèse nationale à Rungis

En savoir plus cliquez ici

-

La Semaine de MAGISTRO, une tribune d'information civique et politique

La Semaine de MAGISTRO - Adossée à des fondamentaux politiques avérés, Magistro, une tribune critique de bon sens, raisonnée et libre, d'information civique et politique.

Du côté des élites

• Jacques BICHOT Economiste, Professeur émérite à l'Université Lyon 3 Pompidou, au secours !

• Sophie de MENTHON Chef d’entreprise, Présidente d'ETHIC (depuis 1995), Membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE) MACRON : candidat des patrons ?

• Roland HUREAUX Essayiste Impôt : la folie du prélèvement à la source

• Chantal DELSOL Professeur des universités, Membre de l'Institut Le burkini, un débat surréaliste dans l'ère du vide

• François JOURDIER Officier, amiral (2S) TAFTA ou TTIP

En France

• Paul RIGNAC Ecrivain, Essayiste Le grand renversement colonial

• Eric DENECE Directeur du Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) Douze réflexions pour une nouvelle politique étrangère

• Philippe BILGER Magistrat honoraire, Président de l'Institut de la parole Islamisation : pourquoi Soumission de Michel Houellebecq devient de plus en plus plausible

Avec l'Europe

• Eric ZEMMOUR Journaliste politique Malgré le Brexit, tout va très bien au royaume de Sa Majesté

De par le monde

• Renaud GIRARD Journaliste, reporter de guerre, géopoliticien Le retour du vieux "concert des nations"

Faites suivre à vos amis, dans votre famille et partagez ... MAGISTRO vous invite aussi à vous rendre sur son site et y (re)lire tous les écrits depuis son origine (2008). MERCI.

-

Près d'un Français sur cinq est favorable à un changement de régime

Analyse reçue de Cyrille Henrys, vice-président de l'Alliance royale (qui compte présenter un candidat à la prochaine élection présidentielle):

En cette année d'élection présidentielle, il est important de revenir plus longuement sur le sondage commandé par l'Alliance royale à l'institut BVA et publié le lundi 29 août. Il reprend les mêmes questions que le sondage commandé en 2007. Il nous permet de connaître à la fois l'image de la royauté dans l'opinion et l'évolution sur près de deux quinquennats, ceux de MM. Sarkozy et Hollande qui ont tant malmené la fonction et l'image du chef de l’État.

En cette année d'élection présidentielle, il est important de revenir plus longuement sur le sondage commandé par l'Alliance royale à l'institut BVA et publié le lundi 29 août. Il reprend les mêmes questions que le sondage commandé en 2007. Il nous permet de connaître à la fois l'image de la royauté dans l'opinion et l'évolution sur près de deux quinquennats, ceux de MM. Sarkozy et Hollande qui ont tant malmené la fonction et l'image du chef de l’État.Que faut-il retenir ? Essentiellement des choses très positives pour les royalistes, surtout dans le contexte d'une France républicaine où l'Ancien régime n'a droit qu'au silence et à l'indifférence – vous le savez, l'histoire de France commence en 1789 ! - quand ce n'est pas au mépris et aux contrevérités.

1. Tout d'abord, 17 % des Français (chiffre stable depuis 2007) sont favorables « à ce que la fonction de Chef de l’État en France, comme dans d’autres pays européens, soit assumée un jour par un Roi ». Certes, le chiffre est stable mais il est particulièrement haut malgré le politiquement correct : en l'absence de toute propagande royaliste dans les médias du système, près d'un Français sur cinq est favorable à un changement de régime. C'est considérable.

2. Plus étonnant encore, ils sont nombreux ceux qui comprennent que « Si en France la fonction de Chef de l’État était, comme dans d’autres pays européens, assumée par un Roi, cela aurait (…) des conséquences plutôt positives » :

- quatre Français sur dix pour l'unité nationale (en progression de 23 à 39 %) et la stabilité du gouvernement (en progression de 23 à 37 %) ;

- trois Français sur dix pour l’image de la France dans le monde (en progression de 24 à 31 %) ;

- près d'un Français sur quatre pour la place de la France dans l’Union Européenne (en progression de 20 à 24 %) ;

- un Français sur cinq pour les libertés individuelles (en progression de 17 à 22 %).

Cela veut dire que de nombreux Français, qui ne sont pas favorables à la royauté, en reconnaissent toutefois les effets positifs ; ainsi, pour l'unité nationale, 22 % de Français reconnaissent que si un Roi était Chef de l’État cela renforcerait l'unité nationale par rapport à un Président de la République, alors même qu'ils ne sont pas favorables à ce changement.

3. Enfin, le plus surprenant : près de trois Français sur dix pourraient « voter au 1er tour de l’élection présidentielle pour un candidat royaliste ». Très exactement 29 %, en nette hausse par rapport aux 20 % de 2007. Là encore, on voit que – au-delà des 17 % de Français favorables à la royauté – 12 % seraient prêts à le faire alors qu'ils n'y sont pas favorables.

Tout ceci donne aux royalistes de fortes raisons de se réjouir... Il y a pourtant un « mais », car il faut bien reconnaître que, si un tiers des Français sont prêts à voter pour le Roi, ils ne le font pas. Pourquoi ? Sans doute les royalistes ne sont-ils pas assez visibles, ni assez convaincants, ni assez attirants... indépendamment du barrage médiatique. Il nous faut progresser sur ce plan-là.

Il y a aussi et surtout le fameux vote utile. Les Français se veulent plus raisonnables qu'on ne le croit ! Hélas, pour eux ! Car les politiques, les hommes des partis savent qu'ils récupéreront toujours la mise aux élections.Les Français sont bien naïfs de penser qu'en votant sagement toujours pour les mêmes – bonnet tricolore et tricolore bonnet – ils vont enfin trouver des hommes courageux qui ne servent pas leur ambition mais le bien de la France. A nous de leur faire comprendre, de leur faire sentir, que depuis 50 ans aucune réforme n'a abouti faute d'institutions qui orientent la vie politique vers la recherche du bien commun et non vers la course à la Présidence de la République.

http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/web.html

Lien permanent Catégories : actualité, élections, France et politique française, tradition 0 commentaire -

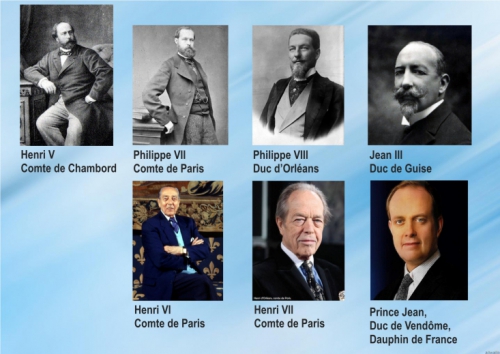

Mais qui sont ces Orléans et comment ont-ils reçu le legs millénaire de la dynastie capétienne ?

Les Princes héritiers de la dynastie capétienne depuis le Comte de Chambord jusqu'à nos jours

Par Pierre de Meuse

Nous avons eu la joie d'apprendre que Madame la duchesse de Vendôme venait de donner naissance, le 2 juin 2016, à un quatrième enfant, un second fils, qui a reçu le prénom de Joseph. Le couple qui porte l'avenir de la Maison de France nous rassure donc sur la postérité de sa race. Mais qui sont ces Orléans et comment ont-ils reçu le legs millénaire de la dynastie capétienne ? Beaucoup l'ignorent ; certains affabulent. Nous proposons de faire un petit retour historique sur leurs antécédents.

Les Orléans actuels ne sont pas la première famille capétienne à porter ce nom. Trois autres familles d'Orléans se sont succédées depuis le XIV° siècle jusqu'à Gaston d'Orléans, fils d'Henri IV (16081660) qui meurt sans postérité. Son apanage est donc transmis à son neveu, fils cadet de Louis XIII et frère de Louis XIV. C'est de lui que descendent tous les Orléans actuels. Il faut préciser que cette branche des Bourbons est considérée dès les débuts du XVIII° siècle comme placée directement derrière les enfants de Louis XV dans l'ordre de succession. Ni Louis XV, ni Louis XVI, ni Louis XVIII, ni Charles X n'en douteront un instant, même après le vote régicide de Philippe Egalité, même aux pires moments de l'usurpation de Louis-Philippe. Cette dernière parenthèse étant balayée par l'émeute comme elle était née de l'émeute, le « roi des français » tira les conclusions de l'expérience, car il ne manquait pas de lucidité et conservait à un haut degré le sens de la famille. « Notre tentative de concilier la révolution et la monarchie a échoué », dit-il, « nous n'avons pas d'autre salut que dans le retour à la tradition ». C'est donc avec son accord que l'aîné des Orléans, le premier Comte de Paris, petit-fils de Louis-Philippe et fils de Ferdinand-Philippe d'Orléans, duc d'Orléans et prince royal de France*, mort en 1840, et de la duchesse Hélène de Mecklembourg-Schwerin, va faire acte d'allégeance dynastique auprès du Comte de Chambord, roi de jure sous le nom d'Henri V. Cette visite à Frohsdorf marque la fin de l'orléanisme politique**.

A la mort du prétendant légitime, en 1883, Philippe assume la succession du comte de Chambord, portant le nom de « Philippe VII » et non Louis-Philippe II comme l'auraient désiré les orléanistes et une partie de sa famille. Ce premier prince de la filiation Orléans à briguer le trône de France décède en 1894 et c'est son fils Philippe, duc d'Orléans (1869-1926) qui lui succède. C'est lui qui recevra les signes de fidélité de Maurras et de l'Action Française. C'est sa maxime « tout Ce qui est national est nôtre » qui sera imprimée sous la manchette du journal. Il prend, logiquement, le nom de Philippe VIII. Il meurt en 1926 sans postérité. C'est alors que l'ordre de succession désigne un autre petit-fils du Duc d'Orléans mort en 1840, en l'occurrence Jean d'Orléans (1874-1940), duc de Guise, par ailleurs beau-frère de Philippe par son mariage avec Isabelle d'Orléans. C'est le troisième prétendant Orléans au trône de France et il porte le nom de Jean III. Son fils unique est Henri d'Orléans (1908-1999), deuxième comte de Paris et prétendant au trône de France sous le nom d'Henri VI. D'où le troisième et actuel Comte de Paris, (Henri VII), père du Prince François et du Prince Jean, le dauphin de France par attribution et héritier de la dynastie. Ainsi fonctionne une famille royale, par le sacrifice et la continuité, par le respect des ancêtres et l'espérance sans retour.

*Selon la dénomination de 1791, appliquée par Louis-Philippe.

**Ni le duc d'Aumale, ni la duchesse d'Orléans n'acceptèrent cette décision, pourtant conforme aux désirs de son beau-père.

-

Les « hérétiques » de Riposte Laïque au 50e anniversaire des journées chouannes de Chiré !

Caroline Alamachère Riposte laïque cliquez ici

Ce week-end se tenait à Chiré-en-Montreuil le 50e anniversaire des éditions de Chiré durant ces 46e Journées Chouannes.

Tandis qu’un coq ponctuait les différentes interventions de son chant retentissant et que les enfants s’inventaient des jeux simples à base de bouts de bois et d’un nécessaire sens de l’imagination dangereusement absent de la masse enfantine, les sessions s’égrenaient entre critiques de la République, des francs-maçons, de l’islam, des destructeurs de la société, de la cellule familiale, de l’identité, de la France.

La première journée a débuté par le thème de la République, avec notamment la présence de Jean-Pax Méfret.

La session suivante évoquait « l’homme dénaturé ». L’écrivain Yvan Blot y a dénoncé les droits de l’Homme, redoutable invention révolutionnaire dont il a expliqué qu’ils « sont une imposture majeure et qui conduit souvent au crime ».

L’historienne Marion Sigaut, laquelle a eu un échange virulent avec le fondateur de RL venu la saluer un peu plus tard alors qu’elle dédicaçait ses ouvrages, a parlé de ce nouveau droit à la santé par la sexualité. En effet, d’après un rapport de l’ONU disant que tout individu doit avoir le droit à jouir dans la sexualité sans reproduction, Ban Ki Moon lui-même y étant favorable, il ressort que ce droit vaudrait également pour les enfants dès l’âge de… 10 ans ! Najat Vallaud-Belkacem serait d’ailleurs sur le coup pour la mise en œuvre de ce texte. Si un tel projet est appliqué, il sera dès lors interdit à des parents de s’opposer à toute forme de sexualité de leurs petits, avec toutes les dérives monstrueuses que cela implique. Ce qui fait aujourd’hui le fondement de la moralité publique, sociétale, se transformera alors en délit de discrimination en cas de contestation des parents, avec la disparition, de fait, de l’autorité parentale.

On repensera à cette funeste phrase de Vincent Peillon disant qu’il fallait « arracher l’enfant au déterminisme familial ».

Marion Sigaut a rappelé l’histoire récente de cet enfant violé dans une piscine municipale par un « migrant », lequel, une fois appréhendé par la police, avait justifié son acte par l’urgence de son désir… Avec une telle loi, le viol, au sens large, sera donc dorénavant un droit légal. Elle a ensuite évoqué le cas du sexologue Alfred Kinsey, celui qui s’enfonçait plein d’objets hétéroclites dans l’urètre, et dont les travaux ont été très suivis jusqu’à mener à de telles dérives.

La pause déjeuner a été l’occasion de rencontrer nombre d’auteurs et d’échanger avec eux dans une ambiance bon enfant et conviviale. Dans les allées au milieu des livres déambulaient des abbés en soutane, des Dominicaines, des vieilles dames, des jeunes parents avec leur bébé, des gens venus de toute la France, à en juger par les plaques minéralogiques des voitures.

Chaque journée a compté 900 personnes, avec une logistique remarquable. Nombre de jeunes étaient au service des visiteurs, sourire aux lèvres et bienveillance au cœur. Et nulle part de détritus par terre. On est bien éduqués chez les cathos, on apprend à respecter les autres, à respecter la terre. On est naturellement écologique et on rend service. Quand on vient, comme moi, de la banlieue parisienne où chaque mètre carré se transforme en poubelle naturelle, le contraste n’en est que plus saisissant.

Tout au long de ces journées, l’identité et le fléau islamique ont été des sujets centraux, récurrents, revenant tant dans les conversations des uns et des autres et sans le moindre complexe, que chez les intervenants aux sessions. L’islam, l’un des sujets de l’après-midi, a d’ailleurs été un thème fortement apprécié de l’auditoire parfaitement et unanimement conscient de sa dangerosité pour notre civilisation, d’autant plus que nombre de personnes dans ce milieu connaît l’Histoire de France et de l’Europe et sait donc parfaitement quels méfaits au cours des siècles a pu produire cette idéologie, à commencer les des siècles d’esclavage des chrétiens par les Arabo-musulmans.

Le début de l’après-midi a été consacré au Droit, avec notamment le rappel des iniques lois mémorielles Pleven et Gayssot, la première votée en 1972 à l’unanimité dans un hémicycle aux trois-quarts vides, ces lois qui jugent non pas des faits mais des sentiments. La loi Pleven a supprimé la primauté du droit national, aujourd’hui déclassé, pour lui substituer la primauté du droit des étrangers, une notion qui prend naissance dans la Révolution pour laquelle tous les êtres humains se valent sans distinction. Les « droits de l’Homme » ont été transformés en droits positifs en devenant « les droits humains ». Une nouvelle religion est née. Avec ces nouveaux droits pour tous sauf pour l’individu de souche, la destruction de notre peuple n’a plus qu’à se faire de l’intérieur.

Sont intervenus ensuite Jean-Yves Le Gallou et Hubert Lemaire sur le thème de l’immigration et de l’islam. Jean-Yves Le Gallou a fait remarquer que l’islam refusait la notion de vivre ensemble : si j’invite un musulman chez moi, je ne pourrai pas lui servir du vin et du porc, mais si je suis invité chez un musulman, je devrais manger du halal. Il n’y a pas de réciprocité, donc il n’y a pas de vivre ensemble. Si une musulmane ou un musulman épouse un non musulman, le compagnon non musulman aura l’obligation de se convertir à l’islam, alors qu’un chrétien n’a rien à exiger de tel. Il n’y a pas de réciprocité, donc il n’y a pas de vivre ensemble.

Les responsables des éditions de Chiré ont montré leur absence de sectarisme en invitant des orateurs tels qu’Hubert Lemaire dont l’ouvrage «Musulmans, vous nous mentez » est publié par RL connu pourtant pour ses penchants laïques et généralement républicains, bien que toutes les tendances y soient représentées. Certains propos d’ailleurs ont parfois fait tiquer, notamment lorsqu’ils invoquaient l’intervention divine pour sauver la France, mais cependant, chacun avait conscience qu’il y aurait sans doute lieu d’aider un peu à la chose avec des méthodes plus terrestres.

Il était évident pour tous que nous ne pouvons combattre l’islamisme qu’au prix d’une union patriote, quelles que soient les divergences, car nous sommes tous français et nous avons tous la volonté de garder nos valeurs, notre identité, notre pays, notre civilisation.

Hubert Lemaire a remporté un franc succès lorsqu’il a débuté par ces mots « il n’y a pas d’islam modéré ! » et « l’islam n’est pas une religion ». L’évocation d’un islam qui serait « paix, amour et tolérance » a soulevé des rires narquois. Il était clair que le public était averti sur le sujet. D’ailleurs, lorsqu’il a évoqué le chiffre habituel de 6 ou 7 millions de musulmans, des grognements désapprobateurs se sont fait entendre. Bien sûr, ils sont au moins le double et tout le monde ici le savait.

Puis Benjamin Blanchard, le directeur de SOS Chrétiens d’Orient, a ensuite parlé de son association. Un stand leur était d’ailleurs dédié avec divers objets fabriqués par des Syriens.

La session suivante encourageait à être contrerévolutionnaire. Après tout, nous étions en pays chouan, comme le rappelaient les nombreuses fleurs de lys visibles partout.

En fin de journée, un curé a fait une allocution dans laquelle il a copieusement fustigé l’islam mortifère, ajoutant toutefois que la riposte ne saurait être laïque mais catholique… Il a également condamné la République « judéo-maçonnique » sans que personne n’émette la moindre protestation.

Au cours du dîner, les intervenants de la journée se sont joints aux diverses tables pour échanger. C’est ainsi que j’ai clôturé cette riche journée aux côtés d’un abbé en soutane fort sympathique, qui n’a pas hésité à réclamer du vin. Je lui ai parlé de Riposte Laïque et il ne s’est même pas sauvé, allant même jusqu’à me faire une petite dédicace ! A notre table se trouvait également un Dominicain, tandis qu’à d’autres se trouvaient Roland Hélie, Marion Sigaut ou encore Reynald Secher.

Un hommage vibrant a bien sûr été rendu au fondateur Jean Auguy par son gendre François-Xavier d’Hautefeuille, lequel a pris sa suite dans la direction des éditions.

Le dimanche matin a été consacré à la famille avec notamment Gabrielle Cluzel, puis l’après-midi à l’histoire des éditions de Chiré. Mais le clou du spectacle a bien évidemment été Philippe de Villiers venu parler du Puy-du-Fou avec sa verve habituelle, réjouissant la foule qui buvait ses paroles, riait de ses imitations, ou essuyait une larme à ses démonstrations d’amour pour la Vendée, d’amour pour la France.

Il a été fortement applaudi, debout. Avec simplicité et gentillesse, il a serré quelques mains, remercié pour les témoignages de sympathie.

Ces deux journées ont été fort revigorantes, tant par l’énergie positive du lieu que par la bienveillance et la belle éducation des personnes présentes. Les enfants étaient charmants, souriants, joyeux, frais, beaux. Les adolescents serviables et respectueux. Les plus âgés enfin étaient tout simplement heureux de se retrouver, l’espace d’un moment enfin, en France.

-

Malal le Réprouvé lit "Les matrices préhistoriques des civilisations antiques dans l'œuvre posthume de Spengler : Atlantis, Kasch et Turan"

Oswald Spengler: Atlantis, Kasch, Touran

-

Robert Steuckers Quelques remarques sur la « French Theory »

On me demande souvent quelle est ma position face à ce que le monde académique américain appelle la « French Theory ». Elle peut paraître ambigüe. En tous les cas de figure, elle ne correspond pas à celle qu’ont adoptée des personnalités que les maniaques de l’étiquetage placent à mes côtés, à mon corps défendant. Récemment, un théoricien néo-droitiste ou plutôt néo-néo-droitiste, François Bousquet, a rédigé un opuscule pamphlétaire dirigé contre les effets idéologiques contemporains de l’idéologie que Michel Foucault a voulu promouvoir par ses multiples happenings et farces contestatrices des ordres établis, par ses ouvertures à toutes les marginalités, surtout les plus farfelues. A première vue, le camarade néo-droitiste Bousquet, qui a accroché son wagonnet au « canal historique » de cette mouvance, a bien raison de fustiger ce carnaval parisien, vieux désormais de trois ou quatre décennies (*). Le festivisme, critiqué magistralement par Philippe Muray avant son décès hélas prématuré, est un dispositif fondamentalement anti-politique qui oblitère le bon fonctionnement de toute Cité, handicape son déploiement optimal sur la scène mondiale : dans ce contexte absurde, on n’a jamais autant parlé de « citoyenneté », alors que le festivisme détruit la notion même de « civis » de romaine mémoire. La France, depuis Sarközy et plus encore depuis le début du quinquennat de Hollande, est désormais paralysée par diverses forces délétères dont les avatars plus ou moins bouffons de ce festivisme post-foucaldien se taillent une large part.

Le paysage intellectuel français est envahi par cette luxuriance inféconde, ce qui déborde, via les relais médiatiques, dans la vie quotidienne de chaque « citoyen », distrait de sa nature de zoon politikon au profit d’un histrionisme ravageur. L’interprétation anti-foucaldienne de Bousquet peut donc s’avérer légitime quand on pose le diagnostic d’une France gangrénée par diverses forces pernicieuses dont ce festivisme inauguré par les foucaldiens avant et après la mort de leur gourou.

Cependant, une autre approche est parfaitement possible. L’Occident, que j’ai toujours défini comme un ensemble idéologique et politique négatif et vecteur de déclin, est constitué d’un complexe touffu de dispositifs de contrôle installés par des pouvoirs malsains se réclamant notamment de Descartes et surtout de Locke. Aujourd’hui, ces dispositifs cartésiens/lockiens, occidentaux au sens négatif du terme (notamment pour les penseurs russes), sont critiqués par une figure actuelle de la gauche américaine comme Matthew B. Crawford. Cet auteur est à la base un philosophe universitaire qui a rejeté ces dispositifs idéologico-philosophiques abscons et déréalisants pour devenir l’entrepreneur d’un bel atelier de réparation de motos. Il explique son choix : c’est une lecture approfondie de Heidegger qui l’a amené au rejet définitif de cet appareil philosophico-politique occidental, expression sans doute de ce que le philosophe de la Forêt Noire nommait la « métaphysique occidentale ». Heidegger, pour Crawford, est le philosophe allemand qui a essayé d’infléchir la philosophie en direction de la concrétude, de la substance palpable, après avoir constaté que la philosophie occidentale débouchait dans un cul-de-sac, sans espoir d’en sortir.

Crawford, comme Foucault, est donc un heideggerien cherchant à retrouver la concrétude derrière le fatras idéologique occidental. Crawford et Foucault constatent, suite à une lecture attentive des écrits de leur maître souabe, que Locke, figure emblématique de la pensée anglo-saxonne et, par suite, de la pensée politique dominante dans toute l’américanosphère, rejetait la réalité dans tous ses aspects comme un médiocre ensemble de trivialités. Cette position de Locke, père fondateur d’un libéralisme aujourd’hui dominant sur la planète, conduit à considérer tout contact avec les réalités concrètes, tangibles et substantielles comme non philosophique voire anti-philosophique, donc comme une démarche dépourvue d’importance voire grosse de perversités à oublier ou à refouler.

Foucault, avant Crawford, avait souligné la nécessité de se débarrasser de cet appareil conceptuel oppresseur bien qu’en lévitation perpétuelle, cherchant délibérément à rompre tout contact avec le réel, à détacher hommes et peuples de tout resourcement dans la concrétude. Dans ses premiers écrits, que Bousquet ne cite pas, Foucault a montré que les dispositifs de pouvoir inaugurés par les Lumières du 18ème siècle ne constituent nullement un mouvement de libération, comme le veulent les propagandes occidentales, mais, au contraire, un mouvement subtil de mise au pas des hommes et des âmes destiné à dresser l’humanité, à l’aligner sur des schémas rigides et à l’homogénéiser. Dans cette optique, Foucault constatait que, pour la modernité des Lumières, l’hétérogénéité, constitutive du monde, soit les innombrables différences entre peuples, religions, cultures, « patterns » sociaux ou ethniques, devait irrémédiablement disparaître. Claude Lévi-Strauss, pour sa part, en tant que philosophe et ethnologue, avait plaidé pour le maintien de tous les schèmes ethno-sociaux afin de sauver l’hétérogénéité du genre humain parce que c’était justement cette hétérogénéité qui permettait à l’homme de pouvoir poser des choix, d’opter, le cas échéant, pour d’autres modèles si les siens, ceux de ses héritages, venaient à faillir, à s’affaiblir, à ne plus s’avérer capables de faire front dans les combats pour la vie. L’option de Lévi-Strauss était donc ethnopluraliste.

Foucault, lui, a choisi une autre voie pour échapper, croyait-il, à l’emprise des dispositifs inaugurés par les Lumières et visant l’homogénéisation totale et complète de l’humanité, toutes races, ethnies et cultures confondues. Pour Foucault, interprète audacieux de la philosophie de Nietzsche, l’homme, en tant qu’individu, devait « se sculpter soi-même », faire de sa personne une nouvelle sculpture au hasard de ses caprices et de ses désirs, en combinant autant d’éléments possibles, choisis arbitrairement pour changer son donné physique et sexuel, comme le suggèreront en force, et jusqu’à la folie, les théories du genre après lui. C’est cette interprétation-là du message nietzschéen que Bousquet, dans son nouveau pamphlet néo-droitiste, a fustigée copieusement. Mais, indépendamment de cette audace polissonne de Foucault et de tous les foucaldiens qui l’ont suivi, la pensée de Foucault est également nietzschéenne et heideggerienne quand elle entend susciter une méthode « généalogique et archéologique » pour en arriver à comprendre le processus d’émergence de notre cadre civilisationnel occidental, aujourd’hui rigidifié.

Je pense que Bousquet aurait dû tenir compte de plusieurs refus de Foucault pour ne pas demeurer au stade du pur prurit pamphlétaire : la critique foucaldienne de l’homogénéisation des Lumières et du rejet lockien du réel comme insuffisance indigne de l’intérêt du philosophe (cf. Crawford), la double méthode archéologique et généalogique (que la philosophe française Angèle Kremer-Marietti avait mise en exergue jadis dans un des premiers ouvrages consacrés à Foucault). En ne tenant pas compte de ces aspects positifs et féconds de la pensée de Foucault, Bousquet fait courir un risque à son landernau néo-droitiste parisien, celui de réintroduire en son maigre sein une rigidité conceptuelle dans les stratégies métapolitiques alternatives qu’il entend déployer. L’anti-foucaldisme de Bousquet a certes ses raisons mais il me paraît inopportun d’opposer de nouvelles rigidités à l’apparatus actuel constitué par les nuisances idéologiques dominantes. Foucault demeure, en dépit de ses multiples giries, un maître qui nous apprend à comprendre les aspects oppresseurs de la modernité issue des Lumières. La faillite des établissements politiques inspirés par le fatras lockien conduit aujourd’hui les tenants de ce bataclan démonétisé à faire appel à la répression contre tous ceux qui, pour paraphraser Crawford, feraient mine de vouloir retourner à un réel concret et substantiel. Ils tombent le masque que Foucault avait, après Nietzsche, essayé de leur arracher. La modernité est donc bel et bien un éventail de dispositifs oppresseurs : elle peut dissimuler cette nature foncière tant qu’elle tient un pouvoir qui fonctionne vaille que vaille. Cette nature revient au galop quand ce pouvoir commence à crouler.

Le festivisme des post-foucaldiens n’a finalement été qu’un fin peinturlurage pour donner du bois de rallonge aux établissements « lockiens ». A ce titre, Crawford est, dans le contexte contemporain, plus pertinent et plus compréhensible que Foucault quand il explique comment les pensées soi-disant libératrices des lockiens ont éloigné l’homme du réel, jugé imparfait et mal agencé. Ce réel, par sa lourde présence, handicape la raison, pensait Locke, et mène les hommes à l’absurde. Nous avant là, anticipativement, et sur un plan philosophique apparemment raisonnable et décent, le réflexe défensif et agressif de l’établissement actuel face à diverses réactions dites « populistes », ancrées dans le réel de la vie quotidienne. Ce réel et ce quotidien se rebiffent contre une pensée politique imposée et anti-réaliste, niant les ressorts du « réel réellement existant », du « réel sans double (imaginaire) » (Clément Rosset). La pensée politique dominante et les appareils juridiques sont lockiens, nous dira Crawford, dans la mesure où le réel, où toute concrétude, toute tangibilité, sont posés derechef comme imparfaits, insuffisants, absurdes. Les tenants de ces postures arrogantes sont dans le déni, le déni de tout. Et ce déni absolu finira par basculer dans le répressif ou par sombrer dans le ridicule ou dans les deux à la fois, le temps d’une apothéose bouffonne, grimaçante. En France, le trio Cazeneuve, Valls et Hollande, et le cortège des femelles qui tournoient autour d’eux en donne déjà un avant-goût sinon une illustration.

Foucault avait découvert que toutes les formes de droit instaurées depuis le 17ème siècle français (cf. son livre intitulé « Théories et institutions pénales ») étaient répressives. Elles avaient abandonné un droit, d’origine franque et germanique, qui était, lui, véritablement libertaire et populaire, pour le troquer contre un appareillage juridique et judiciaire violent en son essence, anti-réaliste, hostile au « réel réellement existant » qu’est par exemple la populité. Le comportement de certains juges français face aux réactions populaires, réalitaires et acceptantes, ou face à des écrits jugés incompatibles avec les postures rigides dérivées de l’antiréalisme foncier des fausses pensées des 17ème et 18ème siècles, est symptomatique de la nature intrinsèquement répressive de cet ensemble établi, de ce faux libertarisme et révolutionnisme désormais rigidifiés parce qu’institutionalisés.

Nous pourrions donc percevoir la « French Theory », et ses aspects dérivés de la pensée de Foucault (en ses différents aspects successifs), non comme un vaste instrumentarium visant à recréer arbitrairement l’homme et la société, tels qu’ils n’ont jamais été auparavant dans l’histoire et dans la phylogénèse, mais, au contraire, comme une panoplie d’outils pour nous débarrasser du fardeau que Heidegger désignait comme des « constructions métaphysiques » faillies qui oblitèrent désormais lourdement la vie réelle, le donné vital des peuples et des individualités humaines. Nous devons nous doter d’instruments conceptuels pour critiquer et rejeter les dispositifs oppresseurs et homogénéisants de la modernité occidentale (lockienne), qui ont conduit les sociétés de l’américanosphère dans l’absurdité et le déclin. De plus, un rejet cohérent et philosophiquement bien charpenté des appareils issus des Lumières implique de ne pas inventer un homme soi-disant nouveau et fabriqué (sculpté, dirait Foucault dans ce qu’il faut bien nommer ses délires…).

L’anthropologie de la révolte contre les dispositifs oppresseurs qui se donnent le masque de la liberté et de l’émancipation pose un homme différent de cet homme séraphinisé des lockiens secs et atrabilaires ou modelé selon les fantaisies hurluberluesques du Foucault délirant des années 70 et 80. La voie à suivre est celle d’une retour/recours à ce que des penseurs comme Julius Evola ou Frithjof Schuon appelaient la Tradition. Les voies pour modeler l’homme, pour le hisser hors de sa condition misérable, tissée de déréliction, sans toutefois le chasser du réel et des frictions permanentes qu’il impose (Clausewitz), ont déjà été tracées, probablement aux « périodes axiales » de l’histoire (Karl Jaspers). Ces voies traditionnelles visent à donner aux meilleurs des hommes une épine dorsale solide, à leur octroyer un centre (Schuon). Les ascèses spirituelles existent (et n’imposent pas nécessairement le dolorisme ou l’auto-flagellation). Les « exercices » suggérés par ces traditions doivent impérativement être redécouverts, comme d’ailleurs le philosophe allemand Peter Sloterdijk vient récemment de le préconiser. De fait, Sloterdijk exhorte ses contemporains à redécouvrir les « exercices » d’antan pour se discipliner l’esprit et pour se réorienter dans le monde, afin d’échapper aux impasses de la fausse anthropologie des Lumières et de leurs piètres avatars idéologiques des 19ème et 20ème siècles.

Les « Gender Studies » et les gesticulations post-foucaldiennes sont également des impasses, des échecs : elles ont annoncé notre « kali yuga », imaginé par l’antique Inde védique, époque de déliquescence avancée où hommes et femmes se conduisent comme les bandarlogs du « Livre de la Jungle » de Kipling. Un retour à ces traditions et ces exercices, sous le triple patronage d’Evola, Schuon et Sloterdijk, signifierait mettre une parenthèse définitive aux expériences bizarres et ridicules qui ont conduit l’Occident à son déclin actuel, qui ont amené les Occidentaux à déchoir profondément, à devenir des bandarlogs.

Robert Steuckers,

Bruxelles-Ville, juin 2016.

(*) Le problème de Bousquet, c’est qu’il fustige ce carnaval grand format au départ d’un cénacle tout aussi carnavalesque, mini-format, où des figures à la Jérôme Bosch s’agitent et se trémoussent.

http://robertsteuckers.blogspot.fr/2016/09/quelques-remarques-sur-la-french-theory.html

-

Camp Maxime Real del Sarte 2016 - Compte rendu

-

Soutenir l'avortement c'est aussi être sexiste

Tandis que le nombre d’avortements est en forte hausse chez les jeunes, Julie Gayet, marraine de lacampagne gouvernementale contre le sexisme, soutient que le droit à l'avortement serait menacé en France :

"J’ai la sensation que la situation s’est fragilisée récemment, que certains droits – à l’avortement, par exemple – sont remis en question. J’ai soutenu la campagne lancée à l’automne 2015 par Marisol Touraine, la ministre de la Santé, « Mon corps m’appartient », parce que cette assertion me semble fondamentale. Je connais la puissance des lobbies, mais j’ai été très surprise de voir la virulence des réactions hostiles. Le père de mes enfants est argentin et cela m’a toujours choquée, quand j’allais en Argentine, de savoir que, là-bas, les femmes n’ont pas les mêmes droits, l’avortement est interdit."

Le sexisme c'est surtout de soutenir ce "droit" à l'avortement, contre le droit à la vie, le droit de la femme d'être soutenue dans ce moment de détresse, lorsqu'elle est abandonnée par son conjoint comme un kleenex usagé, lorsqu'elle est victime de chantage par ses parents ou son conjoint pour la forcer à avorter.