L'unité du royaume, le bien commun et la raison d'État doivent conduire le Prince à savoir lâcher du lest... Les guerres de religion ont inspiré à Montaigne une réflexion tout en nuances sur la nécessaire tolérance. Une tolérance qui relève d'ailleurs moins d'un absolu moral que d'un réalisme politique. Auteur d'un étincelant « Montaigne stratège », Éric Wemer nous invite à une relecture des «Essais».

L'unité du royaume, le bien commun et la raison d'État doivent conduire le Prince à savoir lâcher du lest... Les guerres de religion ont inspiré à Montaigne une réflexion tout en nuances sur la nécessaire tolérance. Une tolérance qui relève d'ailleurs moins d'un absolu moral que d'un réalisme politique. Auteur d'un étincelant « Montaigne stratège », Éric Wemer nous invite à une relecture des «Essais».

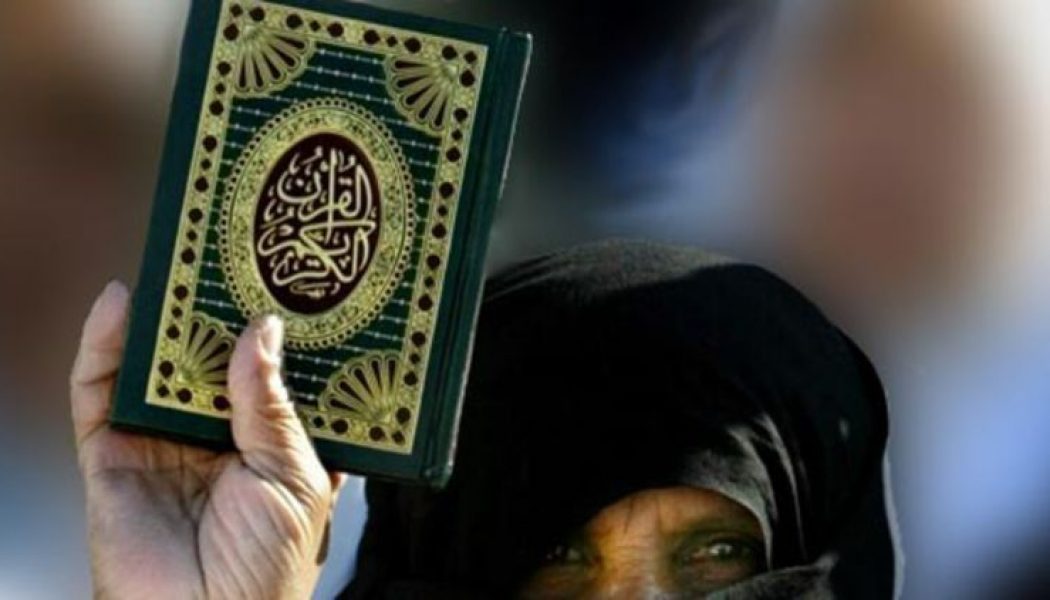

Les Essais de Montaigne ont été écrits durant le dernier tiers du XVIe siècle, à l'époque des guerres de religion. Ces guerres sont très présentes dans l'ouvrage, Montaigne y fait de fréquentes allusions («nos troubles», dit-il). Guerres, on le sait, qui ont duré une quarantaine d'années et se sont terminées, en 1598, avec la promulgation par Henri IV de l'Édit de Nantes, une date importante dans l'histoire européenne de la tolérance On pourrait y voir une première forme d'acceptation du pluralisme confessionnel. En 1561 déjà, le chancelier Michel de L'Hospital avait déclaré : « Beaucoup peuvent être citoyens sans pour autant être chrétiens : même l'excommunié ne laisse pas d'être citoyen » (1). Autrement dit, la citoyenneté est une chose, l'appartenance confessionnelle une autre, découplage s'inscrivant au fondement même de la conception moderne de l'État, telle qu'elle en est venue depuis lors à s'imposer progressivement en Europe. Or, l'Édit de Nantes marque incontestablement un pas important dans cette direction. Il y a cinq ans, lors de la commémoration du quatrième centenaire de l'événement, Le Monde avait insisté sur « l'actualité de l'Édit de Nantes », allant jusqu'à publier une caricature de Henri IV déguisé en sultan enturbanné, avec une bulle contenant ces mots : « J'ai fait un rêve » !(2)

Lire la suite

L'unité du royaume, le bien commun et la raison d'État doivent conduire le Prince à savoir lâcher du lest... Les guerres de religion ont inspiré à Montaigne une réflexion tout en nuances sur la nécessaire tolérance. Une tolérance qui relève d'ailleurs moins d'un absolu moral que d'un réalisme politique. Auteur d'un étincelant « Montaigne stratège », Éric Wemer nous invite à une relecture des «Essais».

L'unité du royaume, le bien commun et la raison d'État doivent conduire le Prince à savoir lâcher du lest... Les guerres de religion ont inspiré à Montaigne une réflexion tout en nuances sur la nécessaire tolérance. Une tolérance qui relève d'ailleurs moins d'un absolu moral que d'un réalisme politique. Auteur d'un étincelant « Montaigne stratège », Éric Wemer nous invite à une relecture des «Essais».