À l’heure où les passions religieuses, de nature irrationnelle et parfois mortifère, s’imposent dans le débat politique quotidien, pourquoi ne pas lire Ernest Renan ?

Breton, né en 1823 à Tréguier (Côtes d’Armor), dans une famille à la fois terrienne et maritime et descendant d’émigrés gallois, Ernest Renan, destiné à l’Église catholique romaine, développa, plutôt que d’entrer en religion, la libido sciendi, c’est-à-dire la soif de connaître.

Entre foi et raison, entre dogme et logos, Ernest Renan entreprend une histoire des religions. L’analyse du prophète chrétien dans La vie de Jésus (1863), premier tome d’une Histoire des origines du christianisme qui comprend sept volumes, lui vaut les foudres de Rome. Malgré les qualités recensées de Jésus, qu’il considère plus comme un homme divin qu’un dieu fait homme, La vie de Jésus soulève les passions. Pour Renan, la biographie de Jésus doit être comprise comme celle de n’importe quel autre homme, et la Bible doit être soumise à un examen critique comme n’importe quel autre document historique.

L’abbé Lambert, qui a personnellement connu Renan lors de son séminaire à Saint-Sulpice, à Paris, déclare s’être lavé les mains après avoir mis le livre au feu… Le pape Pie IX lui-même le déclare « blasphémateur européen ». Le mouvement anti-Renan est puissant mais la diffusion de son ouvrage prend de l’ampleur.

Entre l’Orient, où est né le christianisme, où il a longuement voyagé et l’Occident européen, Renan retrouve la paix intérieure devant l’Acropole d’Athènes l’année suivante, en 1864. Il adresse une prière au « souverain Jupiter » dont parlait Dante. La Prière sur l’Acropole paraîtra en 1876.

Profondément européen, il prôna l’alliance de la France avec l’Angleterre et l’Allemagne, anticipant le temps des empires.

Honni par les cléricaux et les républicains, ce « conservateur libéral » donna à la fin de sa vie (1882, Qu’est-ce qu’une nation ? ), cette célèbre définition de la « nation », véritable « plébiscite de tous les jours » sans oublier le lien entre le peuple qui la compose : « Ce qui constitue une nation, c’est d’avoir fait de grandes choses dans le passé, et de vouloir en faire encore dans l’avenir », affirma-t-il.

En mai 1892, ce régionaliste avant l’heure (il a publié L’Âme bretonne dès 1854), préside un « dîner celtique » tout en se préparant à la mort. Il quitta son écorce terrestre sans les derniers sacrements.

Ce membre de l’Académie française (1873), candidat malheureux aux élections législatives de Meaux en 1869, biographe de Jésus-Christ (!) ne mériterait-il pas d’être (re) découvert ?

Théoricien du nationalisme comme ciment patriotique plébiscitaire, européen avant les guerres civiles européennes du XXe siècle, homme enraciné dans sa Terre dont le discours repose plus sur la raison que la foi, Ernest Renan est à la croisée de l’ensemble de nos questionnements contemporains.

En 1949, Prosper Alfaric fonda le Cercle Ernest Renan. Cet ancien prêtre, historien spécialiste des religions, fut excommunié en 1933 après avoir publié son ouvrage Le Problème de Jésus et les origines du christianisme pour ses thèses sur l’inexistence historique de Jésus de Nazareth et de Marie. L’œuvre de cet érudit, à l’origine de la plupart des théories mythistes (thèse de l’inexistence historique de Jésus) a été remise à l’ordre du jour par le philosophe normand Michel Onfray qui a préfacé en 2005 la publication d’un regroupement des articles d’Alfaric sous le titre Jésus-Christ a-t-il existé ?

Depuis sa fondation, le Cercle, sans reprendre la thèse mythiste, poursuit la mémoire, au moins littéraire, du philologue et philosophe breton. Il s’évertue à approcher le religieux de la manière la plus large possible, y compris au niveau géopolitique.

Les Cahiers d’Ernest Renan viennent de faire place aux « Nouveaux cahiers ». Dans la première livraison (été 2016) des « Nouveaux cahiers », le président du Cercle Renan, Dominique Vibrac, qui vient de succéder à Guy Rachet, nous livre la deuxième partie de sa réflexion sur le thème de Transcendance et immanence dont la première partie est parue dans le dernier numéro des anciens cahiers (le n°273 tout de même…). Roger Warin revient, quant à lui, sur le séjour des Hébreux en Égypte avant la formation des royaumes d’Israël et de Juda et tente de rapporter la preuve de cette présence, condition sine qua non de l’exil emmené par Moïse et de la descente d’Abraham sur cette même terre. Enfin, Terry Bismuth évoque La religion dans le royaume de Juda. Ces deux derniers travaux illustrent la nécessaire étude du phénomène religieux à travers l’histoire, l’archéologie, les sciences…

Les prochains numéros des Nouveaux cahiers du Cercle Ernest Renan se donnent pour mission l’étude des religions à travers la rationalité scientifique.

Bien entendu, cet aspect n’aura pas un caractère exhaustif, Ernest Renan fut aussi un homme politique, un défenseur de l’identité celtique, un véritable patriote et un précurseur de l’ensemble européen.

Les Nouveaux cahiers ne feront donc aucune impasse sur l’homme Renan, qui avait fait de l’Acropole le centre de notre monde.

Un numéro de la première livraison des Nouveaux cahiers sera adressé sous format pdf pour toute demande à l’auteur de ces lignes : Mail

http://www.voxnr.com/7334/le-renouveau-de-la-pensee-dernest-renan

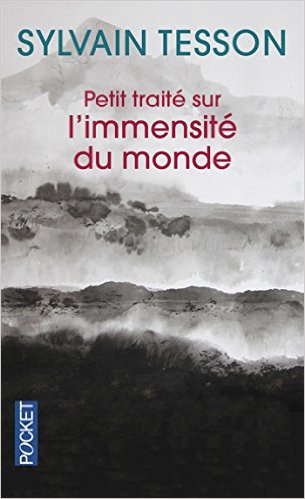

Sylvain Tesson a 33 ans en 2005 lorsqu'il publie son Petit traité sur l'immensité du monde aux Éditions des Équateurs. La plume de notre géographe-aventurier est déjà de qualité et on laisse notre regard cheminer sur les pages comme l'auteur trace son chemin dans les immensités sibériennes, sur les cathédrales françaises ou dans l'altitude tibétaine. « Quelle que soit la direction prise, marcher conduit à l'essentiel. » et l'ouvrage, assez court (167 pages), également ; abordant non seulement l'esprit du vagabondage mais aussi des réflexions autour d'éléments plus concrets comme le bivouac. Un bémol toutefois, l'auteur semble un peu trop pétri de certitudes sur un grand nombre de sujets et certains propos de ce Petit traité ... contrastent avec ceux tenus récemment dans son dernier ouvrage Sur les chemins noirs dont on connaît le contexte et qui dénote une plus grande maturité.

Sylvain Tesson a 33 ans en 2005 lorsqu'il publie son Petit traité sur l'immensité du monde aux Éditions des Équateurs. La plume de notre géographe-aventurier est déjà de qualité et on laisse notre regard cheminer sur les pages comme l'auteur trace son chemin dans les immensités sibériennes, sur les cathédrales françaises ou dans l'altitude tibétaine. « Quelle que soit la direction prise, marcher conduit à l'essentiel. » et l'ouvrage, assez court (167 pages), également ; abordant non seulement l'esprit du vagabondage mais aussi des réflexions autour d'éléments plus concrets comme le bivouac. Un bémol toutefois, l'auteur semble un peu trop pétri de certitudes sur un grand nombre de sujets et certains propos de ce Petit traité ... contrastent avec ceux tenus récemment dans son dernier ouvrage Sur les chemins noirs dont on connaît le contexte et qui dénote une plus grande maturité.

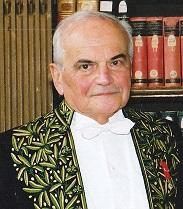

L’écrivain et académicien Michel Déon s’est éteint hier, à l’âge vénérable de 97 ans et après avoir offert plus de 40 romans à la littérature française dont il restait l’un des plus élégants et brillants représentants.

L’écrivain et académicien Michel Déon s’est éteint hier, à l’âge vénérable de 97 ans et après avoir offert plus de 40 romans à la littérature française dont il restait l’un des plus élégants et brillants représentants.