Toute science politique qui s'écarte ostensiblement de l'humanitas suscite en nous une juste aversion. Nous redoutons et nous repoussons les théories dont nous devinons qu'elles peuvent abonder dans le sens de la barbarie. Mais sommes-nous pour autant à même de comprendre ce qu'est au juste cette humanitas dont nous nous réclamons ? Pourrons-nous encore longtemps tirer les conséquences d'une idée dont l'origine s'assombrit dans un oubli de plus en plus profond ? Que savons-nous, par exemple, du dessein de la Grèce archaïque et classique qui fut à l'origine des sciences et des arts que l'on associe habituellement à la notion d'humanitas ?

Il est fort probable que cette notion d'humanitas, telle qu'elle fut comprise autrefois diffère bien davantage encore que nous ne pouvons l'imaginer de l'humanité, de l'humanitarisme voire de l'humanisme tels que nous les envisageons depuis deux siècles. Peut-être même notre « humanité » est-elle devenue plus étrangère à l'humanitas que ne le sont aux modernes occidentaux les chamanismes et les rites archaïques des peuplades étrangères. La médiocrité à laquelle nous consentons, le dédain que nous affichons à l'égard de notre littérature, de notre philosophie et de notre style, ne sont-ils point le signe d'une incompétence croissante à faire nôtre une notion telle que l'humanitas ? Quelques-uns d'entre nous, certes, font encore leurs humanités, d'autres entreprennent de louables actions « humanitaires » mais il n'est pas certain que les uns et les autres fussent encore fidèles, si peu que ce soit à l'humanitas.

Que fut au juste pour les Grecs des périodes archaïques et classiques, être humain ? Quel était le site propre de cette pensée de l'humain ? Était-ce, comme dans nos modernes sciences humaines, la réduction du monde à hauteur d'homme ? Certes non ! Il suffit de quelques vagues remémorations de l'épopée homérique pour convenir qu'il n'est de destinée humaine qu'orientée par l'exemplarité divine. Les dieux sont des modèles, quelquefois faillibles mais non moins impérieux et ils entraînent l'aventure humaine dans un jeu de ressemblance où le visible et l'invisible, le mortel et l'immortel s'entremêlent : et c'est ainsi qu'est formée la trame du monde.

L'humanitas pour les anciens n'excluait donc nullement quelque oubli de soi, en tant que pure existence immanente. S'il était donné à l'humain de côtoyer le monde divin et ses aléas prodigieux et parfois indéchiffrables, ce n'était certes point pour s'imaginer seul au monde ou réduit à quelque déterminisme subalterne. L’Épopée nous renseigne mieux que tout autre témoignage : l'aventure humaine, l'humanitas, obéit à la prédilection pour l'excellence conquise, au dépassement de soi-même, au défi lancé sous le regard des dieux, à la condition humaine. Être humain, dans l’Épopée, se mesure moins en termes d'acquis que de conquête. La conscience elle-même est pur dépassement. Cette verticalité seule, issue des hautes splendeurs divines, nous laisse une chance de comprendre le monde en sa profondeur, d'en déchiffrer la trame auguste.

Ulysse est l'exemple du héros car son âme songeuse, éprise de grandeur est à l'écoute des conseils et des prédictions de Pallas-Athéna. Âme orientée, l’Âme d'Ulysse est elle-même car elle ne se contente point du déterminisme humain. Elle discerne plus loin et plus haut les orées ardentes de l'invisible d'où les dieux nous font parvenir, si nous savons être attentifs, leurs messages diplomatiques.

Le Bouclier d'Achille, ─ sur lequel Héphaïstos a gravé la terre, la mer, le ciel et le soleil ─, est le miroir du monde exemplaire. Par lui, le héros qu'il défend sait comment orienter son attention. L'interprétation du monde est l'objet même du combat, car il n'est point de connaissance sans vertu héroïque. Toute Gnose est aristéia, récit d'un Exploit où le héros est en proie à des forces qui semblent le dépasser. La vertu héroïque est l’areté, la noblesse essentielle qui confère la maîtrise, celle-là même dont Homère donne l'exemple dans son récit. C'est aussi grâce à cette maîtrise, que, selon l'excellente formule de l'éminent helléniste Werner Jaeger, « Homère tourne le dos à l'histoire proprement dite, il dépouille l'événement de son enveloppe matérielle et factuelle, il le crée à nouveau. »

Cette recréation est l'essence même de l'art d'être. L'histoire n'est faite en beauté que par ceux qui ne se soumettent pas aux lois d'un plat réalisme. Il n'est rien de moins « naturaliste » que l'idéologie grecque. La Nature pour Homère témoigne d'un accord qui la dépasse, et le nom de cet accord n'est autre que l'Art. L'aristéia, l'éthique chevaleresque ne relèvent en aucune façon de cette morale naturelle à laquelle nos siècles modernes s'efforcent en vain de nous faire croire. « Pour Homère et pour les Grecs en général,poursuit Werner Jeager, les limites ultimes de l'éthique ne représentent pas de simples règles d'obligation morale : ce sont les lois fondamentales de l’Être. C'est à ce sens des réalités dernières, à cette conscience profonde de la signification du monde, ─ à côté de laquelle tout "réalisme" paraît mince et partiel ─ que la poésie homérique doit son extraordinaire pouvoir ».

Échappant au déterminisme de la nature par les profonds accords de l'Art qui dévoilent certains aspects des réalités dernières, le héros grec, figure d'exemplarité, confère aussi à sa propre humanité un sens tout autre que celui que nous lui donnons dans notre modernité positiviste. L'humanité, pour Homère, pas davantage que pour Platon, n'est une catégorie zoologique. L'homme n'est pas un animal amélioré. Il est infiniment plus ou infiniment moins selon la chance qu'il se donne d'entrer ou non dans le Songe de Pallas.

Il n'est pas certain que l'anthropologie moderne fût à même de saisir au vif de son éclat poétique et héroïque cette idée de l'humain dont l'âme est tournée vers un message divin. Cette idée récuse à la fois les théories de l'inné et les théories de l'acquis qui se partagent la sociologie moderne, ─ et ne sont que deux aspects d'un même déterminisme profane ─, pour ouvrir la conscience à de plus glorieux appels. L'homme n'est la mesure que par les hauteurs et les profondeurs qu'il conquiert et qui appartiennent à d'autres préoccupations que celles qui prévalent dans l'esprit bourgeois.

Or, celui qui ne règne que par la force brute de l'argent a fort intérêt à nier toute autre forme de supériorité et d'autorité. Nul ne profite mieux de la disparition des hiérarchies traditionnelles que l'homme qui exerce dans l'ordre du pouvoir de l'état de fait. Il n'en demeure pas moins que, dans la médiocratie, il y a d'une part ceux qui profitent de l'idéologie de la médiocrité et d'autre part ceux qui y consentent et la subissent, faute de mieux. Mais dans un cas comme dans l'autre chacun tient pour fondamentalement juste et moral de dénigrer toute autorité spirituelle, artistique ou poétique, tout en subissant de façon très-obséquieuse le pouvoir dont il dépend immédiatement. Il n'y a là au demeurant rien de surprenant ni de contradictoire, la soumission au pouvoir étant, par définition, inversement proportionnelle à la fidélité à l'autorité.

Soumis au pouvoir, jusqu'à idolâtrer ses représentations les plus dérisoires, le moderne se fait du même coup une idéologie dominante de son aversion pour l'autorité. Cette aversion n'est autre que l'expression de sa honte et de son ressentiment ; honte à subir sans révolte l'état de fait humiliant, ressentiment contre d'autres formes de liberté, plus hautes et plus dangereuses.

L'autorité légitime, légitimée par la vertu noble, l'areté au sens grec, est en effet l'apanage de celui qui s'avance le plus loin dans les lignes ennemies, le plus loin au-delà des sciences connues et des notions communément admises. Au goût de l'excellence dans le domaine du combat et des arts correspond l'audace inventive dans les sciences et dans la philosophie. Si nous voyons le moderne, ─ peu importe qu'il soit « libéral » ou « socialiste », « démocrate » ou « totalitaire », dévot de l'inné ou de l'acquis ─, si peu inventif, hormis dans le domaine des applications techniques et utilitaires, il faudra admettre que le modèle sur lequel il calque son idée d'humanité le prédispose à une certaine passivité et à une indigence certaine.

Le simple bon sens suffit à s'en convaincre : une idéologie déterministe ne peut que favoriser les comportements de passivité et de soumission chez les individus et entraîner la civilisation à laquelle ils appartiennent vers le déclin. L'individu qui se persuade que la destinée est essentiellement déterminée par le milieu dont il est issu ou par son code génétique se rend sourd aux vocations magnifiques. Il se condamne à la vie médiocre et par cela même se rend inapte à servir le Pays et sa tradition. Seule l'excellence profite à l'ensemble. Le médiocre, lui, ne satisfait que lui-même dans ses plus basses complaisances.

Les principes aristocratiques de la plus ancienne culture grecque nous donnent ainsi à comprendre en quoi nos alternatives, coutumières en sciences politiques, entre l'individualisme et le collectivisme ne valent que dans une science de l'homme qui ignore tout de l’au-delà du déterminisme, si familier aux héros de Homère dans leur exemplarité éducative et politique. Les Exploits, les actions qui témoignent de la grandeur d'âme rompent avec l'enchaînement des raisons médiocres et peuvent seuls assurer en ce monde une persistance du Beau, du Vrai et du Bien.

La Grèce archaïque et la Grèce classique, Homère et Platon, s'accordent sur cette question décisive : le Beau, le Vrai et le Bien sont indissociables. Les circonstances malheureuses qui prédisposaient Ulysse à faillir à l'honneur sont mises en échec par l'intervention de la déesse. Pallas-Athénée est, dans l'âme du héros, la liberté essentielle, héroïque, divine, qui échappe aux déterminismes, et guide sa conscience vers la gloire, vers l'ensoleillement intérieur.

Dans cette logique grecque archaïque l'individu ne s'oppose pas à la collectivité, de même que celle-ci n'est pas une menace pour l'individu (ce qui dans le monde moderne est presque devenu la règle). La valeur accordée à l'amour-propre et au désir de grandeur, la recherche de la gloire et de l'immortalisation du nom propres aux héros de la Grèce ancienne excluent toute possibilité de l'écrasement de l'individu par la collectivité, d'autant plus qu'inspirés par le monde des dieux, l'éclat et la gloire du héros le portent dans l'accomplissement même de ses plus hautes ambitions à être le plus diligent serviteur de la tradition dont il est l'élu.

L'Aède hausse la gloire humaine jusqu'à l'illustrer de clartés divines et lui forger une âme immortelle dont d'autres de ses semblables seront dépourvus, ─ mais dans cette inspiration heureuse, il honorera son Pays avec plus d'éclat et de façon plus durable que s'il se fût contenté d'un rôle subalterne ou indiscernable. L'individu ne sert avec bonheur sa communauté que s'il trouve en lui la connaissance qui lui permettra d'exceller en quelque domaine. Le rapide déclin des sociétés collectivistes modernes montre bien que l'individu conscient de lui-même en son propre dépassement est la source de toutes les richesses de la communauté. Mais le déclin des sociétés individualistes montre, quant à lui, que l'individu qui croit se suffire à lui-même, qui dédaigne le Songe de Pallas et ne conçoit plus même recevoir les biens subtils des anciens avec déférence, amène à un nivellement par le bas, une massification plus redoutable encore que ceux des sociétés dites « totalitaires ».

Ce monde moderne où nous vivons, ─ est-il seulement nécessaire de formuler quelque théorie pour en révéler l'aspect sinistre ? La médiocrité qui prévaut, hideux simulacre de la Juste Mesure, n'est pas seulement l'ennemie des aventures prodigieuses, elle est aussi, et de façon de plus en plus évidente, le principe d'une inhumanité auprès de laquelle les pires désastres de l'histoire antique paraissent anecdotiques et bénins. Si l'humanitas des anciens fut en effet une création de l'idéal aristocratique, tel que l'illustre l'épopée d'Homère, la médiocrité moderne, elle, engendre une inhumanité placée sous le signe de l'homme sans visage, de l'extermination de masse, du pouvoir absolu et de la haine absolue pour laquelle la fin justifie les moyens dans le déni permanent des fondements mêmes de toute morale chevaleresque. Au Dire, au Logos, et à l'areté qui en est l'expression humaine, le monde moderne oppose le Dédire universel.

De nos jours, les philosophes ne cherchent plus la sagesse ; ils « déconstruisent ». Les poètes ne hantent que les ruines d'un édifice d'où l'être a été chassé. Les « artistes » s'acharnent à ce que leurs œuvres ne fussent que « matière » et « travail » : et certes, elles ne sont plus en effet que cela. Et tout cela serait de peu d'importance si l'art de vivre et les sources mêmes de l'existence n'en étaient atteints, avec la grâce d'être.

Les œuvres grecques témoignent de cette grâce qui semble advenir à notre entendement comme dans une ivresse ou dans un rêve. Le royal Dionysos entraîné dans la précise légèreté de son embarcation, dans l'immobilité rayonnante d'un cosmos aux limites exactes, la Korê hautaine et rêveuse, l'intensité victorieuse du visage d'Athéna, nous donnent un pressentiment de ce que pourrait être une vie dévouée à la grandeur. Mais de même que le concept d'humanité diffère selon que l'envisage un poète homérique ou un sociologue moderne, l'idée de grandeur, lorsqu'elle en vient à prendre possession d'une destinée collective prend des formes radicalement différentes selon qu'elle exprime la démesure technocratique de l'agnostique ou la Sapience du visionnaire.

Les œuvres de la Grèce archaïque nous apprennent ainsi qu'il n'est de grâce que dans la grandeur : celle-ci étant avant tout la conscience des hauteurs, des profondeurs et des latitudes de l'entendement humain et du monde. Les actions et les œuvres des hommes atteignent à la grâce lorsqu'elles témoignent d'un accord qui les dépasse. Alors que le moderne ne croit qu'à la puissance colossale, à la pesanteur, à la masse, à la matière, la Grèce dont il se croit vainement l'héritier, nous donne l'exemple d'une fidélité à l'Autorité qui fonde la légitimité supérieure de la légèreté ouranienne, de la mesure vraie, musicale et mathématique, du Cosmos qui nous accueille dans une méditation sans fin. C'est par la grâce de la grandeur que nous pouvons être légers et aller d'aventure, avec cette désinvolture aristocratique qui prédispose l'âme aux plus belles inspirations de Pallas.

La lourdeur presque invraisemblable de la vie moderne, tant dans ses travaux que dans ses loisirs, la solitude absurde dans laquelle vivent nos contemporains entassés les uns sur les autres et dépourvus de toute initiative personnelle, l'évanouissement du sentiment de la réalité immanente, à laquelle se condamnent les peuples qui ne croient qu'en la matière, l'inertie hypnagogique devant les écrans à laquelle se soumettent les ennemis acharnés de toute déférence attentive, ne doit nous laisser ni amers ni indignés : il suffit que demeure en nous une claire résolution à inventer, d'abord pour quelques-uns, une autre civilisation.

De quelle nature est cette claire résolution ? Aristocratique, certes, mais de façon originelle, c'est-à-dire n'excluant à priori personne de son aventure. La clarté où se déploie cette résolution ne l'exempte pas pour autant du mystère dont elle est issue, qui se confond avec les tonalités essentielles de la pensée grecque telle que sut la définir Nietzsche : le rêve et l'ivresse. Rien, jamais, en aucune façon ne saurait se faire sans l'intervention de l'Inspiratrice qui surgit des rêves les plus profonds et les plus lumineux et des ivresses les plus ardentes. Cet au-delà de l'humain, qui fonde l'humanitas aristocratique, en nous permettant d'échapper au déterminisme et au nihilisme, fait de nous, au sens propre des créateurs, des poètes ; et chacun voit bien qu'aujourd'hui, il ne saurait plus être de chance pour la France que de se rendre à nouveau créatrice en suivant une inspiration hautaine !

Grandeur d'âme et claires résolutions

Sur les ailes de l'ivresse et du rêve, Pallas est l'inspiratrice hautaine qui appelle en nous de claires résolutions.

Le Songe d'une nouvelle civilité naît à l'instant où nous cessons d'être emprisonnés dans la fausse alternative de l'individu et de la collectivité. Pallas-Athéna, qui délivre Ulysse de sa faiblesse, nous donne l'audace de concevoir la possibilité d'une existence plus légère, plus grande et plus gracieuse, ─ délivrée de la pesanteur dont le médiocre écrase toute chose belle et bonne.

L'Utilité, qui n'est ni vraie, ni belle, ni bonne, est l'idole à laquelle le médiocre dévoue son existence. L'utilitaire se moque de la recherche du Vrai et de l'Universel et, d'une façon plus générale, de toute métaphysique. Ce faisant, il s'avère aussi radicalement étranger au Beau et au Bien. Conformant son existence au modèle le plus mesquin, le médiocre est le principe du déclin des civilisations. La grandeur d'âme que chante Homère, l'ascendance philosophique vers l'Idée que suscite l'œuvre de Platon, ont pour dessein de délivrer l'homme de la soumission aux apparences et de le lancer à la conquête de l'excellence. L'idéal aristocratique de la Gloire, dont les Grecs étaient si farouchement épris, est devenu si étranger à l'immense majorité de nos contemporains que son sens même et sa vertu créatrice échappent au jugement, toujours dépréciateur, que l'on porte sur sa conquête

À suivre

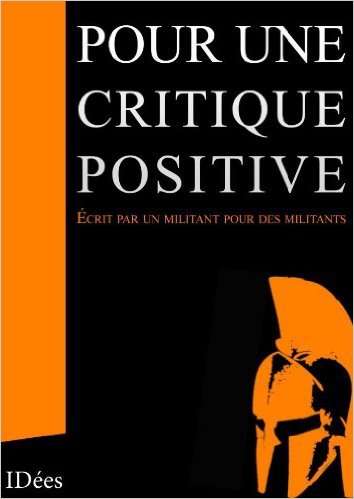

Pour une critique positive est une œuvre singulière dans la bibliographie de Dominique Venner. Singulière car c’est un texte du Venner combattant politique avant qu’il ne devienne l’historien méditatif que nous connaîtrons par la suite, singulière par ses conditions de rédaction (en prison où l’opposition radicale de Dominique Venner au général De Gaulle l’avait mené), singulière car Venner finira par ne plus reconnaitre cet écrit de jeunesse, singulière enfin parce qu’en faisant ainsi, Venner allait laisser Pour une critique positive acquérir une vie propre et devenir le Que faire de la mouvance nationaliste.

Pour une critique positive est une œuvre singulière dans la bibliographie de Dominique Venner. Singulière car c’est un texte du Venner combattant politique avant qu’il ne devienne l’historien méditatif que nous connaîtrons par la suite, singulière par ses conditions de rédaction (en prison où l’opposition radicale de Dominique Venner au général De Gaulle l’avait mené), singulière car Venner finira par ne plus reconnaitre cet écrit de jeunesse, singulière enfin parce qu’en faisant ainsi, Venner allait laisser Pour une critique positive acquérir une vie propre et devenir le Que faire de la mouvance nationaliste. Voici le nouveau numéro de l’excellent magazine L’Héritage (« revue d’études nationales »), que nous vous recommandons vivement.

Voici le nouveau numéro de l’excellent magazine L’Héritage (« revue d’études nationales »), que nous vous recommandons vivement.