culture et histoire - Page 1095

-

Livre Libre : G. Collard / Bernard Zeller : Qui est vraiment Edmond Michelet ?

-

Ce vendredi, 23 décembre, de 15 h à 19 h, à la librairie Duquesne diffusion : Ignace dédicace "Apocalypse Flamby", son nouvel album édité par Synthèse nationale

Sur Apocalypse Flamby cliquez ici

-

(1.10) Sur nos traces - Le banquet gaulois

-

L'effondrement des sociétés complexes

-

La Semaine de Magistro, une tribune d'information civique et politique

La Semaine de MAGISTRO - Adossée à des fondamentaux politiques avérés, Magistro, une tribune critique de bon sens, raisonnée et libre, d'information civique et politique. [18.12]

A tout un chacun

• Antoine ASSAF Ecrivain philosophe franco-libanais Le Temps des Papes

• Sophie de MENTHON Présidente d'ETHIC , ancien membre du CESE Du bon usage du snobisme

Du côté des élites

• Sophie de MENTHON Présidente d'ETHIC , ancien membre du CESE Messieurs les candidats : les fonctionnaires ne sont pas des pions !

En France

• Pierre AMAR Prêtre, Curé de paroisse Catholique et Français toujours ?

• Maxime TANDONNET Haut fonctionnaire, ancien conseiller pour les affaires intérieures et l’immigration au cabinet du Président de la République La faillite de la Ve République du Général de Gaulle

• Ivan RIOUFOL Journaliste politique Bilan 2016 : le réveil français est en marche

De par le monde

• François JOURDIER Officier, amiral (2S) Du Kosovo à la Syrie

• Christophe GEFFROY Directeur fondateur de la revue La Nef Le réveil des peuples

• Renaud GIRARD Journaliste, reporter de guerre, géopoliticien Écologie : imiter les Japonais ou les Mayas ?

• Ivan RIOUFOL Journaliste politique Alep-Est (Syrie) sous le feu de la propagande

• François JOURDIER Officier, amiral (2S) La libération d’Alep

Faites suivre à vos amis, dans votre famille et partagez ... MAGISTRO vous invite aussi à vous rendre sur son site et y (re)lire tous les écrits depuis son origine (2008). MERCI.

-

Perles de Culture n° 102 : Marion Sigaut et Judith Reisman : " le diabolique professeur Kinsey "

-

(1.6) Sur nos traces - Le guerrier gaulois

-

Passé Présent n°131 - 1956, Budapest se soulève

-

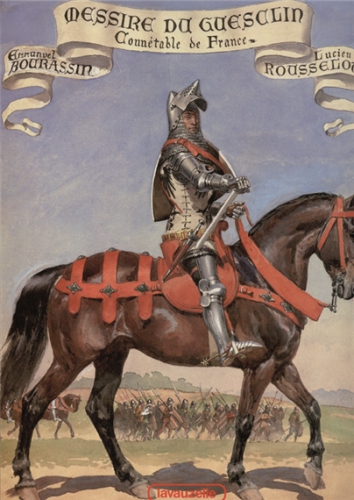

Messire Du Guesclin, Connétable de France (Emmanuel Bourassin et Lucien Rousselot)

Emmanuel Bourassin est un spécialiste de l’histoire du Moyen Âge et de la Renaissance.

Emmanuel Bourassin est un spécialiste de l’histoire du Moyen Âge et de la Renaissance.Voici un superbe album pour la jeunesse qui ferait un beau cadeau au pied du sapin pour tous les garçons épris d’histoire et de bravoure.

De grand format, avec de très belles illustrations couleurs en pleines pages et un texte soigné, ce livre nous fait revivre en dix chapitres l’épopée de Messire Du Guesclin, commandant en chef des armées du roi Charles V, depuis sa jeunesse jusqu’à sa fin glorieuse.

Ce récit est un hymne à la vaillance et au sens de l’honneur. Notre héros, chevalier breton, s’illustre dès le plus jeune âge, et devient une légende de la France médiévale.

Messire Du Guesclin, Connétable de France, Emmanuel Bourassin (textes) et Lucien Rousselot (illustrations), éditions Lavauzelle, diffusion par les éditions Elor, 76 pages, 15 euros

A commander en ligne sur le site des éditions Elor

-

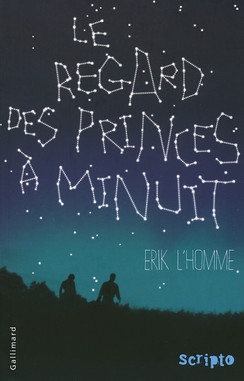

Chronique de livre, Erik L'Homme, Le regard des princes à minuit

Le regard des princes à minuit est un ouvrage atypique et singulier d'Erik L'Homme dans un esprit toutefois assez proche de ses aventures au Pakistan, Des pas dans la neige. Destiné à de vieux ados ou à de jeunes adultes, il cherche à travers une série de nouvelles de proposer une voie pour une nouvelle chevalerie dans un monde, le nôtre, qui en est l'antithèse. Promouvant une philosophie à la fois libertaire, vitaliste et enracinée, cet ouvrage est assez déroutant dans le fond comme dans la forme.

Le regard des princes à minuit est un ouvrage atypique et singulier d'Erik L'Homme dans un esprit toutefois assez proche de ses aventures au Pakistan, Des pas dans la neige. Destiné à de vieux ados ou à de jeunes adultes, il cherche à travers une série de nouvelles de proposer une voie pour une nouvelle chevalerie dans un monde, le nôtre, qui en est l'antithèse. Promouvant une philosophie à la fois libertaire, vitaliste et enracinée, cet ouvrage est assez déroutant dans le fond comme dans la forme.

L'auteur met en parallèle des extraits d'un roman de chevalerie d'un certain Cosme d'Aleyrac, les Sept Bacheliers ou l'Epreuve périlleuse, rédigé en 1190 et adressé aux futurs chevaliers avec des récits inventés par l'auteur mettant en scène de jeunes adultes. Le sabotage d'un relais télévisuel, l'ascension de Notre-Dame de Paris, une danse polonaise endiablée sonnant comme une ode à l'amour courtois, des bagarres clandestines à la Fight Club et bien d'autres aventures endiablées permettent aux différents protagonistes de contester le monde orwellien dans lequel nous vivons, de se sentir libre, de vivre vivant, d'être les dignes représentants d'ordres de chevaleries contemporains, un peu loufoques, mais tellement nécessaires. Le récit est très touchant bien que parfois un peu brouillon, et le roman de chevalerie d'une grande noblesse.Le regard des princes à minuit est un livre qui incite nos jeunes à affronter leurs peurs, à repousser mais aussi à accepter leurs limites, à agir avec courage, à respecter les femmes ainsi que leur histoire. Il les pousse à se questionner sur eux-mêmes. « Qui es-tu ? Qu'as-tu fait ? Que feras-tu ? » demande ainsi le vieillard-magicien au bachelier Clivelon. A cet période charnière de la vie où se manifeste souvent une crise du sens et une recherche de soi dans le supermarché des valeurs de la post-modernité, cet ouvrage permet à certains jeunes de hiérarchiser les valeurs, de déterminer ce qui est le vrai, bon et juste, ce qui est légitime et dans quel environnement culturel ils sont nés au-delà de la société de consommation et de l'uniformisation mondiale. Erik L'Homme y défend la liberté, si importante dans notre civilisation depuis les cités grecques, mais aussi la loyauté, le courage et surtout l'exigence de vérité. Merlin dit à Arthur : « Je vais te dire quelle est la plus grande vertu. C'est la vérité. Voilà, oui, il faut la vérité avant toute chose. Quand un homme ment, c'est une part de notre monde qu'on assassine. ». Orwell quant à lui écrivait que « dans les temps de tromperie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire ». Un homme droit ne peut pas tricher, ni avec lui-même, ni face aux autres. La fin de l'ouvrage est d'ailleurs limpide : « Tu as été choisi parce qu'on t'a senti capable de déceler le vrai du faux, capable de suivre ta propre voie au fil de cette quête essentielle. »

Petit précis d'une vision existentialiste et poétique de la vie où ce qu'on accomplit a plus d'importance que tout, cet ouvrage est à placer entre les mains des cœurs purs en devenir. Il les convaincra sûrement de vivre leur existence comme une quête, une quête dont le Graal leur échappera peut-être toujours. Mais le Graal n'est-ce pas au fond de se connaître soit même? Le socratique "Connais toi toi-même" était écrit sur le fronton de Delphes et c'est derrière cette quête que se cachent toutes les grandes aventures. Erik L'Homme expliquait bien dans Des pas dans la neige qu'à défaut d'homme sauvage, c'est soi-même qu'on trouve dans un tel périple. Dans des temps angoissants ou la houle ballotte une jeunesse dépossédée d'elle-même, il est plus que nécessaire de bâtir des amers. Des lumières peuvent encore scintiller dans l'obscurité des temps contemporains, à nous de les aider à s'allumer pour donner à nos jeunes le goût de vivre, le goût de l'aventure et le goût de la connaissance.

Plaidoyer pour la lecture et pour les livres, il n'est pas encore trop tard pour le mettre au pied du sapin et pourquoi pas susciter des vocations de poète-aventurier chez les ados de votre entourage.

Jean / C.N.C

http://cerclenonconforme.hautetfort.com/le-cercle-non-conforme/