culture et histoire - Page 1096

-

(2.8) Sur nos traces - Le vigneron

-

Chronique de livre : Sylvain Tesson, Petit traité sur l'immensité du monde

Sylvain Tesson a 33 ans en 2005 lorsqu'il publie son Petit traité sur l'immensité du monde aux Éditions des Équateurs. La plume de notre géographe-aventurier est déjà de qualité et on laisse notre regard cheminer sur les pages comme l'auteur trace son chemin dans les immensités sibériennes, sur les cathédrales françaises ou dans l'altitude tibétaine. « Quelle que soit la direction prise, marcher conduit à l'essentiel. » et l'ouvrage, assez court (167 pages), également ; abordant non seulement l'esprit du vagabondage mais aussi des réflexions autour d'éléments plus concrets comme le bivouac. Un bémol toutefois, l'auteur semble un peu trop pétri de certitudes sur un grand nombre de sujets et certains propos de ce Petit traité ... contrastent avec ceux tenus récemment dans son dernier ouvrage Sur les chemins noirs dont on connaît le contexte et qui dénote une plus grande maturité.

Sylvain Tesson a 33 ans en 2005 lorsqu'il publie son Petit traité sur l'immensité du monde aux Éditions des Équateurs. La plume de notre géographe-aventurier est déjà de qualité et on laisse notre regard cheminer sur les pages comme l'auteur trace son chemin dans les immensités sibériennes, sur les cathédrales françaises ou dans l'altitude tibétaine. « Quelle que soit la direction prise, marcher conduit à l'essentiel. » et l'ouvrage, assez court (167 pages), également ; abordant non seulement l'esprit du vagabondage mais aussi des réflexions autour d'éléments plus concrets comme le bivouac. Un bémol toutefois, l'auteur semble un peu trop pétri de certitudes sur un grand nombre de sujets et certains propos de ce Petit traité ... contrastent avec ceux tenus récemment dans son dernier ouvrage Sur les chemins noirs dont on connaît le contexte et qui dénote une plus grande maturité.Sylvain Tesson exalte un goût de vivre, une soif de l'aventure et se fait le chantre d'un nomadisme romantique aux confins du monde. Il cherche à fuir la laideur du monde moderne, et on le comprend. Relatant de nombreuses expériences vécues il exhume dans le quatrième chapitre la figure du wanderer de Goethe mais également celle de l'Anarque jüngerien, ce qui n'est pas pour me déplaire. Qu'est-ce que le wanderer ? Le vagabond romantique allemand du XIXeme siècle qui chemine sans savoir où il va dormir le soir même avec son « âme ouverte à tous les vents ». Une figure qui refusait en quelque sorte les bouleversements issus du XVIIIeme siècle : sacralisation de la propriété, rationalisme scientifique, aménagement du territoire, refoulement de la nature sauvage.

En romantique, Tesson fait aussi l'éloge de la poésie : « Sur la piste, pour combattre le vide, il y a la poésie ! Le vagabond peut réciter des vers inépuisablement. La poésie remplit les heures creuses. Elle entretient l'esprit et gonfle l'âme. Elle est un rythme mis en musique. » Mais d'une poésie qui s'adapte à la géographie puisqu'il sélectionne les auteurs en fonction du terrain : « Péguy sur la plaine, arasée, Hugo dans le marais, Apollinaire en altitude, Shakespeare dans la tempête, Norge quand je suis saoul. » ce qui constitue en effet une alternative intéressante aux chansons scouts et autres chants militaires.

Mais pourquoi vagabonder, marcher, s'aventurer, voyager ? Parce que « ouvrir les yeux est un antidote au désespoir » et parce que « Voyager, ce n'est pas choisir les ordres, c'est faire entrer l'ordre en soi. ». Etant moi-même randonneur, tout cela me parle, même si je suis en désaccord avec Tesson lorsqu'il considère que la marche n'a pas à régler nos questionnements existentiels. Voilà d'ailleurs une de ses certitudes battues en brèche par sa chute et ses chemins noirs... Il n'y a pas simplement une seule façon d'aborder l'aventure et la marche. L'ouvrage de Tesson fait écho par certains points au récit d'Erik L'Homme dans Des pas dans la neige, pas seulement parce que le Petit traité... évoque le yéti qui nous rappelle l'homme sauvage, mais parce qu'il y a ici une démarche et une expérience de vie, un regard face à l'existence qui se rapproche. Pourtant là où Erik L'Homme n'hésite pas à dire que chaque pas nous rapproche de nous-même, on ressent un peu chez Tesson une volonté quasi ascétique de s'éloigner de soi-même.

Ce Petit traité... est un essai riche, à lire au moins une fois et à emmener avec soi lorsqu'on se décide à affronter les plaines et les forêts, ou à escalader les parois qui se dressent face à nous, y compris dans notre existence.

Jean / C.N.C.http://cerclenonconforme.hautetfort.com/le-cercle-non-conforme/

-

(2.9) Sur nos traces - Le voyageur gallo-romain

-

Samedi 4 février, à Valenciennes :

-

Tacite et la naissance du mythe germanique

Le mythe germanique est ancien ; on le lie souvent aux invasions germaniques.

Nietzsche en parle très bien dans la Généalogie, I, 11 :

« La méfiance profonde, glaciale, que l’Allemand inspire dès qu’il arrive au pouvoir — et il l’inspire une fois de plus de nos jours — est encore un contrecoup de cette horreur insurmontable que pendant des siècles l’Europe a éprouvée devant les fureurs de la blonde brute germanique (— quoiqu’il existe à peine un rapport de catégories, et encore moins une consanguinité entre les anciens Germains et les Allemands d’aujourd’hui). »

Mais si l’on veut comprendre le mythe germanique il faut relire Tacite. Il est le Maître. Je laisserai traîner du latin pour en inciter à s’y remettre (découvrez Remacle.org et Gutenberg.org sans négliger la traduction allemande de Paul Stefan).

Tacite, témoin du désastre de la civilisation romaine (comme Sénèque, Pétrone, Juvénal, tant d’autres, désastre si proche du nôtre) :

« Quant à la population, je suis porté à la croire indigène et moins mélangée qu’ailleurs par l’établissement ou le passage de races étrangères. Ipsos Germanos indigenas crediderim, minimeque aliarum gentium adventibus et hospitiis mixtos. »

Il frappe fort dès le début notre Tacite, et il maintiendra la pression jusqu’au bout dans ce poème en prose écrit à la gloire d’une race presque idéale.

«Ils ont un autre chant, appelé bardit, par lequel ils excitent leur courage, et d’où ils augurent quel succès aura la bataille ; car ils tremblent ou font trembler, selon la manière dont l’armée a entonné le bardit. Et ce chant semble moins une suite de paroles que le bruyant concert de l’enthousiasme guerrier. »

Il en remet une couche sur la pureté de cette race :

« Du reste je me range à l’avis de ceux qui pensent que le sang des Germains ne fut jamais altéré par des mariages étrangers, que c’est une race pure, sans mélange, et qui ne ressemble qu’à elle-même. »

Et là lisez bien le latin :

Ipse eorum opinionibus accedo, qui Germaniae populos nullis aliis aliarum nationum connubiis infectos propriam et sinceram et tantum sui similem gentem exstitisse arbitrantur:

Tacite accomplit sa description physique :

« De là cet air de famille qu’on remarque dans cette immense multitude d’hommes : des yeux bleus et farouches ; des cheveux roux ; des corps d’une haute stature et vigoureux pour un premier effort, mais peu capables de travail et de fatigues, et, par un double effet du sol et du climat, résistant aussi mal à la soif et à la chaleur qu’ils supportent facilement le froid et la faim. »

La richesse chez les Germains est dans le troupeau :

« On aime le grand nombre des troupeaux ; c’est la seule richesse des Germains, le bien qu’ils estiment le plus. Les dieux (dirai-je irrités ou propices ?) leur ont dénié l’or et l’argent. »

Leur société parfaite est élitiste et égalitaire :

« Dans le choix des rois, ils ont égard à la naissance ; dans celui des généraux, à la valeur : et les rois n’ont point une puissance illimitée ni arbitraire ; les généraux commandent par l’exemple plus que par l’autorité. S’ils sont actifs, toujours en vue, toujours au premier rang, l’admiration leur assure l’obéissance. »

On n’obéit qu’au chef digne. Les décisions importantes sont collectives.

Tacite fait allusion à la puissance des bois sacrés :

« Ils ont des images et des étendards qu’ils tirent de leurs bois sacrés et portent dans les combats (effigiesque et signa quaedam, detracta lucis, in proelium ferunt). »

Il poursuit sur le caractère sacré des bois :

« Ils consacrent des bois touffus, de sombres forêts ; et, sous les noms de divinités, leur respect adore dans ces mystérieuses solitudes ce que leurs yeux ne voient pas. lucos ac nemora consecrant, deorumque nominibus appellant secretum illud, quod sola reverentia vident ».

Il explique pourquoi au combat les germains sont redoutables.

« Mais le principal aiguillon de leur courage, c’est qu’au lieu d’être un assemblage formé par le hasard, chaque bande d’hommes à cheval, chaque triangle d’infanterie, est composé de guerriers unis par les liens du sang et de la famille. »

Enfin on comprend comme Siegfried le chant des oiseaux :

« …car on sait aussi, chez ces peuples, interroger le chant et le vol des oiseaux. Un usage qui leur est particulier, c’est de demander même aux chevaux des présages et des révélations. »

Mais Tacite est fasciné aussi par la condition féminine ici :

« Aussi vivent-elles sous la garde de la chasteté, loin des spectacles qui corrompent les mœurs, loin des festins qui allument les passions. Hommes et femmes ignorent également les mystérieuses correspondances. Très peu d’adultères se commettent dans une nation si nombreuse, et le châtiment, qui suit de près la faute, est abandonné au mari. »

On est loin du beau sexe, du maquillage et du vain marivaudage. La femme chasse même avec le mari.

« La même chasse nourrit également les hommes et les femmes : car celles-ci accompagnent partout leur mari, et réclament la moitié de la proie. Idemque venatus viros pariter ac feminas alit. Passim enim comitantur, partemque praedae petunt. »

Elles interviennent du coup dans les batailles ces femmes :

«On a vu, dit-on, des armées chancelantes et à demi rompues, que des femmes ont ramenées à la charge par l’obstination de leurs prières, en présentant le sein aux fuyards, en leur montrant devant elles la captivité, que les Germains redoutent bien plus vivement pour leurs femmes que pour eux-mêmes. »

Evidemment la femme a une dimension sacrée et initiatique :

« Ils croient même qu’il y a dans ce sexe quelque chose de divin et de prophétique (Inesse quin etiam sanctum aliquid et providum putant): aussi ne dédaignent-ils pas ses conseils, et font-ils grand cas de ses prédictions. »

Il semble bien que notre maître Tacite, témoin lucide de l’effondrement moral du grand peuple romain, ait regardé d’un œil admiratif cette race sublime épargnée par la civilisation ; et qu’il ait comme célébré un univers parfait avec un peuple magique.

http://www.voxnr.com/7378/tacite-et-la-naissance-du-mythe-germanique

-

Michel Déon, bien au-delà des Hussards…

L’écrivain et académicien Michel Déon s’est éteint hier, à l’âge vénérable de 97 ans et après avoir offert plus de 40 romans à la littérature française dont il restait l’un des plus élégants et brillants représentants.

L’écrivain et académicien Michel Déon s’est éteint hier, à l’âge vénérable de 97 ans et après avoir offert plus de 40 romans à la littérature française dont il restait l’un des plus élégants et brillants représentants.Maurrassien, ancien secrétaire de rédaction de l’Action Française, Michel Déon n’était pourtant pas un esprit très politique, mais bien plus un romantique, un aventurier et un rêveur. Il se plaisait d’ailleurs à entretenir des amitiés et des centres d’intérêts dépassant les clivages idéologiques et les sectarismes partisans. Il était beaucoup plus sensible à la qualité humaine qu’aux étiquettes politiques et aimaient les hommes droits, fidèles, courageux et sensibles aux beautés comme aux failles du monde.

Si l’histoire retiendra son appartenance au fameux groupe des « hussards », en compagnie de Roger Nimier, Jacques Laurent et Antoine Blondin, il se plaisait lui-même à expliquer le caractère largement artificiel et ponctuel de ce « rapprochement ». Il n’aimait pas se sentir enfermé dans ce « concept » idéologico-publicitaire assez largement adolescent. Il aura même, à la fin de sa vie, des mots très durs sur la qualité littéraire et la pérennité de l’œuvre du dandy Nimier.

Au-delà de son œuvre, considérable, empreinte tout à la fois de fougue et de mélancolie, Michel Déon était également de ces hommes que l’on dit avec tristesse et nostalgie « d’un autre temps ». Cultivé, courtois, amical, élégant, frondeur… Très français, peut-être trop, ce qui peut expliquer son exil irlandais lui permettant d’échapper au spectacle de la déréliction et de la déliquescence de sa patrie tant aimée…

A l’occasion d’un numéro de la petite revue littéraire que je l’ai plaisir de co-animer avec le camarade Patrick Wagner, « Livr’arbitres », nous l’avions contacté pour solliciter un texte de sa main. Il s’était montré d’une grande disponibilité et d’une extrême amabilité… Depuis lors, il était devenu un « ami » de la revue et nous adressait régulièrement ses encouragements, ses conseils et ses vœux… J’avais bien évidemment été très touché par cette attitude et cette bienveillance qui contrastent tellement avec la morgue et la frénésie narcissique que l’on croise désormais si souvent chez les jeunes écrivaillons qui, après avoir publié deux autofictions pour trentenaires dépressives, se prennent pour des génies littéraires et ne rêvent que de passages chez Laurent Ruquier pour vendre leur soupe et baiser des fans... Autre temps, autres mœurs… Et c’est en faisant ce constat amer que l’on ressent encore plus douloureusement la disparition du grand écrivain.

Le meilleur moyen de lui rendre hommage, c’est bien sûr d’honorer sa mémoire à travers ses livres qu’il faut lire, relire et faire découvrir aux plus jeunes générations, en commençant peut-être par « Les poneys sauvages » ou le merveilleux « Je vous écris d’Italie ».

Xavier Eman / C.N.C.

http://cerclenonconforme.hautetfort.com/le-cercle-non-conforme/

-

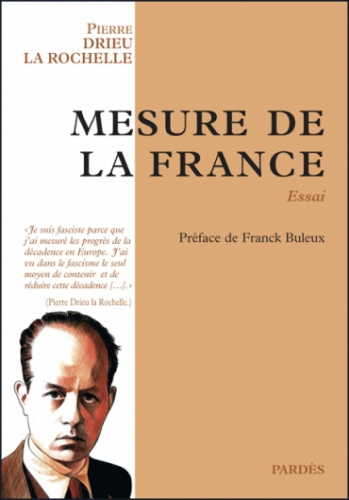

Parution en janvier chez Pardès : Mesure de France de Pierre Drieu la Rochelle

Dans les bonnes librairies ou sur commande à

Pardès 44 rue Wilson 77880 Grez sur Loing

-

2017, en toute simplicité #3 : « Schengen, c'est quoi ? »

-

(2.14) Sur nos traces - Le commerçant

-

La guerre des mondes voulue par le mondialisme

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, divers, entretiens et videos 0 commentaire