Tolkien a célébré comme personne la monarchie sacrée, les rois thaumaturges (Aragorn est guérisseur), les beaux liens féodaux, la libre paysannerie d’Angleterre (le monde hobbit), ainsi que le rapport à la nature, à la lumière, et au mal. Dans le cadre de la quête de ses récits, nourris par les combats eschatologiques, il a donné une image hiératique de la femme, héritière de nos saintes, de nos reines, de toutes nos dames initiatiques aussi. Tolkien nous fait aimer un autre monde recréé à partir de ce «moyen âge tel qu’il se rêvait » (Taine).

Tolkien a célébré comme personne la monarchie sacrée, les rois thaumaturges (Aragorn est guérisseur), les beaux liens féodaux, la libre paysannerie d’Angleterre (le monde hobbit), ainsi que le rapport à la nature, à la lumière, et au mal. Dans le cadre de la quête de ses récits, nourris par les combats eschatologiques, il a donné une image hiératique de la femme, héritière de nos saintes, de nos reines, de toutes nos dames initiatiques aussi. Tolkien nous fait aimer un autre monde recréé à partir de ce «moyen âge tel qu’il se rêvait » (Taine).

Dans la Civilisation de l’Occident médiéval, voici ce que Jacques Le Goff écrivait, à propos de ses symboles si abondants (l’anneau, les silmarils, les arbres) dans l’œuvre de Tolkien :

« Le symbole est signe de contrat. Il est la référence à une unité perdue, il rappelle et appelle une réalité supérieure et cachée. Or, dans la pensée médiévale, « chaque objet matériel était considéré comme la figuration de quelque chose qui lui correspondait sur un plan plus élevé et devenait ainsi son symbole ‘ » Le symbolisme était universel, et penser était une perpétuelle découverte de significations cachées, une constante « hiérophanie ». Car le monde caché était un monde sacré, et la pensée symbolique n’était que la forme élaborée, décantée, au niveau des doctes, de la pensée magique dans laquelle baignait la mentalité commune. »

Ensuite Le Goff explique le rapport magique à la nature :

« Le grand réservoir des symboles, c’est la nature. Les éléments des différents ordres naturels sont les arbres de cette forêt de symboles. Minéraux, végétaux, animaux sont tous symboliques, la tradition se contentant d’en privilégier certains : parmi les minéraux les pierres précieuses qui frappent la sensibilité à la couleur et évoquent les mythes de richesse, parmi les végétaux les plantes et les fleurs citées dans la Bible, parmi les animaux les bêtes exotiques, légendaires et monstrueuses qui flattent le goût médiéval pour l’extravagant. »

Le Goff évoque ensuite le pouvoir guérisseur et purificateur des pierres et des fleurs :

« Pierres et fleurs cumulent leur sens symbolique avec leurs vertus bienfaisantes ou néfastes. Les pierres jaunes ou vertes, par homéopathie colorée, guérissent la jaunisse et les maladies du foie ; les rouges les hémorragies et les flux de sang. La sardoine rouge signifie le Christ répandant son sang sur la Croix pour l’humanité, le béryl transparent traversé par le soleil figure le chrétien illuminé par le Christ. »

On le rapprochera de ces lignes sublimes du Seigneur des Anneaux :

« II est heureux que j’aie pu la trouver, car c’est une plante cicatrisante que les Hommes de l’Ouest ont apportée en »erre du Milieu. Ils l’appelèrent Athelas, et elle croît à présent de façon très clairsemée et seulement près des endroits où ils résidèrent ou campèrent dans les temps anciens, et elle est inconnue dans le Nord, sauf de quelques-uns de ceux qui vagabondent dans les terres sauvages. Elle a de grandes vertus, mais, sur une blessure telle que celle-ci, ses pouvoirs de cicatrisation peuvent être maigres ».

Parlons des animaux. Un des plus beaux personnages du Silmarillion est celui du chien de meute (hound en anglais : pas question de le comparer au dog) Huan. C’est le chef de meute de Valar qui l’ont donné à un elfe.

Tolkien lui prête des traits humains, chevaleresques même :

« Mais Huan, le chien de meute avait le cœur pur, il s’était pris d’amour pour Lúthien dès la première heure qu’il l’avait vue et souffrait de sa captivité. Il rabaissa son orgueil et permit à Lúthien de le monter comme s’il était un cheval, comme font parfois les Orcs avec les loups, et ils allèrent très vite, car Huan était un coureur rapide et infatigable. »

Et voici comment Le Goff explique ce rapport d’un maître avec un animal :

« Le symbolisme du chien est tiraillé entre deux directions, la tradition antique qui en fait une représentation de l’impureté, et la tendance de la société féodale à le réhabiliter comme animal noble, indispensable compagnon du seigneur à la chasse, symbole de la fidélité, la plus élevée des vertus féodales. Mais les animaux fabuleux sont tous sataniques, vraies images du Diable : aspic, basilic, dragon, griffon. »

Passons au thème de la lumière, si essentiel dans le Silmarillion. Les Valar, les dames elfes comme Galadriel, une maia comme Melian produisent, irradient plutôt la lumière protectrice.

« Au commencement Eru, l’Unique, que dans le langage des Elfes on appelle Ilúvatar, de son esprit, créa les Ainur, et devant lui ils firent une Grande Musique. Le Monde est issu de cette Musique, car Ilúvatar rendit visible le chant des Ainur et ils purent le voir comme une lumière dans les ténèbres. »

Tolkien ajoute :

« Sa beauté est trop forte pour être chantée par les mots des Humains ou des Elfes, car l’éclat d’Ilúvatar est encore sur son visage. Dans la lumière réside son pouvoir et sa joie. »

Et Jacques Le Goff va nous expliquer ce rapport magique et spirituel à la lumière :

« Derrière tout cela, il y a ce que l’on a appelé la « métaphysique médiévale de la lumière», disons plus généralement et plus modestement la quête de sécurité lumineuse. La beauté est lumière, elle rassure, elle est signe de noblesse. Le saint médiéval est à cet égard exemplaire : « Le saint est un être de lumière». »

Dans les récits lumineux du début du Silmarillion, Tolkien décrit avec émotion :

« À Valinor, il y avait ainsi deux fois par jour une heure paisible de lumière plus douce où l’éclat pâli des deux arbres mêlait les rayons d’or et d’argent. Telperion, l’aîné, fut le premier à grandir et à fleurir : la première heure qu’il répandit sa lumière, une blanche lueur d’aurore argentée, les Valar ne la comptèrent point dans la suite des heures mais l’appelèrent l’Heure Inaugurale».

On a souvent souligné le caractère racial des récits de Tolkien. En réalité ils ont plutôt une touche médiévale. Tolkien oppose comme Chrétien le noble au vilain, le chevalier à l’homme des bois ! La blondeur a une connotation vite alchimique ou solaire. Or le moyen âge célèbre la beauté physique. Le Goff encore :

« Le prestige de la beauté physique est tel que la beauté est un attribut obligatoire de la sainteté. Le Bon Dieu, c’est d’abord le Beau Dieu, et les sculpteurs gothiques réalisent l’idéal des hommes du Moyen Age. Les saints médiévaux possèdent non seulement les sept dons de l’âme (amitié, sagesse, concorde, honneur, puissance, sécurité et joie) mais aussi les sept dons du corps : beauté, agilité, force, liberté, santé, volupté, longévité… »

Enfin sur la grande peur et ce sentiment d’inquiétude perpétuelle, qui est la marque du monde de Tolkien, Le Goff ajoute :

« Cette annonce de la fin des temps par les guerres, les épidémies, les famines, elle semble proche aux hommes du Haut Moyen Age : les massacres des invasions barbares, la grande peste du vie siècle, les terribles famines se répétant de loin en loin entretiennent l’attente angoissée : crainte et espoir mêlés, mais d’abord et de plus en plus peur, peur panique, peur collective. L’Occident médiéval c’est, dans l’attente d’un salut espéré, le monde de la peur certaine. »

Le retour du roi ? Voici ce qu’en dit encore Jacques le Goff :

« La plupart des légendes forgées autour d’un personnage historique relèvent du mythe de « l’empereur assoupi », écho du mythe oriental de « l’émir caché ». Barberousse, Baudouin, Frédéric II dorment dans une caverne ou vivent déguisés en mendiants, attendant le moment de se réveiller ou de se révéler et de conduire l’humanité au bonheur. »

Un beau chapitre du Silmarillion est celui de la révolte des Noldor conduits par Feanor. Il a des connotations nettement millénaristes. Le Goff :

« Ainsi le temps médiéval devient un temps de la crainte et de l’espoir. Temps de l’espoir ; car le mythe millénariste se précise et se charge de rêves révolutionnaires. On l’a vu, il anime des mouvements populaires plus ou moins éphémères. »

Tolkien :

« Le cœur de Fëanor brûla d’une flamme nouvelle, un désir de liberté, de grands espaces… Fëanor déjà parlait ouvertement de révolte contre les Valar, criant très haut qu’il quitterait Valinor pour le monde extérieur et délivrerait les Noldor de la servitude s’ils voulaient bien le suivre. »

Le monde de Tolkien est aussi marqué par le déclin et la dégradation. L’historien Michel Baschet, disciple de le Goff, écrit de Constantinople :

« Malgré des succès temporaires, en particulier sous les premiers empereurs de la dynastie des Comnènes, le territoire byzantin se réduit comme une peau de chagrin. »

Le culte du passé, caractéristique du monde nostalgique de Tolkien ? Une tendance médiévale. Baschet encore :

« C’est dans le passé, jugé meilleur que le présent, que le Moyen Âge cherche son idéal… c’est l’ensemble du passé qui semble préférable au présent… Le passé est en effet le temps de la tradition, supérieur aux nouveautés dangereuses qu’apporte le présent. »

Le Salut par Tolkien

Eschatologie Occidentale et Ressourcement Littéraire

Auteur : Nicolas Bonnal

Prix : 22,00€

Editeur : AVATAR Editions

Date : 15/10/2016

Collection : Les Inactuels

Pages : 258

Dimensions (cm) : 14,85 x 21

ISBN : 9781907847370

Format : Livre Imprimé

Cet ouvrage est disponible ici : cliquer

http://www.voxnr.com/7032/tolkien-et-les-ideaux-du-moyen-age-extraits

Tolkien a célébré comme personne la monarchie sacrée, les rois thaumaturges (Aragorn est guérisseur), les beaux liens féodaux, la libre paysannerie d’Angleterre (le monde hobbit), ainsi que le rapport à la nature, à la lumière, et au mal. Dans le cadre de la quête de ses récits, nourris par les combats eschatologiques, il a donné une image hiératique de la femme, héritière de nos saintes, de nos reines, de toutes nos dames initiatiques aussi. Tolkien nous fait aimer un autre monde recréé à partir de ce «moyen âge tel qu’il se rêvait » (Taine).

Tolkien a célébré comme personne la monarchie sacrée, les rois thaumaturges (Aragorn est guérisseur), les beaux liens féodaux, la libre paysannerie d’Angleterre (le monde hobbit), ainsi que le rapport à la nature, à la lumière, et au mal. Dans le cadre de la quête de ses récits, nourris par les combats eschatologiques, il a donné une image hiératique de la femme, héritière de nos saintes, de nos reines, de toutes nos dames initiatiques aussi. Tolkien nous fait aimer un autre monde recréé à partir de ce «moyen âge tel qu’il se rêvait » (Taine).

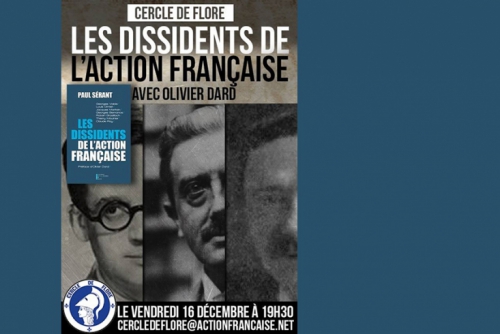

A Paris, demain, vendredi 16 décembre à 19h30, ne manquez pas le prochain Cercle de Flore.

A Paris, demain, vendredi 16 décembre à 19h30, ne manquez pas le prochain Cercle de Flore.