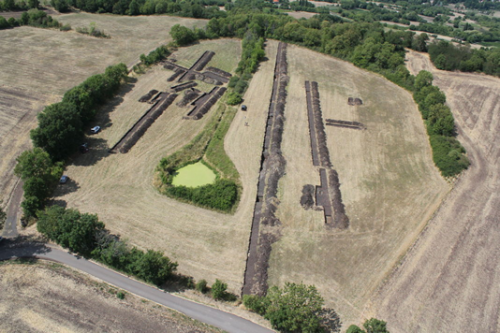

En décidant d’aller creuser le sous-sol du Lac-du-Puy, sur le plateau de Corent, les archéologues s’attendait à quelque découverte mais ne savait pas quoi...« On a immédiatement vu se dessiner des ronds de terre, espacés d’un mètre de façon très homogène, témoigne Matthieu Poux, professeur à l’université Lyon-II et responsable des fouilles de Corent. On en a coupé un ou deux à la pelle mécanique, ce qui a fait apparaître la forme évasée caractéristique d’un silo à récoltes, puis un autre et un autre encore. Sur moins de 10 % de la superficie du lac, nous en avons déjà trouvé 125. C’est colossal. »

L'archéologie, c'est ça. On s'imagine un modèle et voilà qu'une découverte le fait voler en éclats et oblige l'archéologue à en imaginer un autre. Volatilisée, partie en fumée, la pauvre Gergovie napoléonienne du plateau de Merdogne ! Ridiculisée, la thèse d'un Vercingétorix vivant au milieu des poules et des cochons ! Nous sommes là en présence des stocks de blé d'un État. Et quand on pense que le nombre de ces silos pourrait s'élever entre 500 et 1500, un silo pouvant contenir de 500 kilos à 1,5 tonnes de céréales, on est bien obligé de faire un lien avec ce que les auteurs anciens ont écrit sur la cité arverne dont la puissance rayonnait de la Méditerrannée jusqu'au Rhin avant que les Romains ne s'installent en Gaule (Strabon, Géographie de la Gaule, IV, 2,3).

Certes, ce n'est pas la première fois que les archéologues mettent au jour un tel procédé de stockage, mais aussi impressionnant que celui-là, cela ne s'était jamais vu. On se perd en conjonctures sur de telles réserves. Pour faire face à un siège ? Pour alimenter un commerce de grande envergure ? Et puis, cela suppose de grandes moissons, et donc une plaine cultivée, une plaine cultivée sous contrôle de l'État. Autre spécialiste des fouilles en Auvergne, Vincent Guichard, actuellement directeur du centre archéologique européen du mont Beuvray, n'a-t-il pas mis en évidence il y a quelques années, dans la riche plaine de la Limagne, un phénomène étonnant de quadrillage : Dans les vastes plaines de la Limagne, affirmait-il, la situation est tout autre (que dans le reste de la Gaule), on observe un réseau incroyablement dense de hameaux plus modestes, éloignés de 2 à 3 km, qui se partagent la mise en valeur des terres. Pourquoi nier l'évidence ? Le fait est là. La plaine de la Limagne a été cadastrée, bien avant l'arrivée des Romains, et cela en plein âge du fer... une plaine cadastrée à l'image de celle que Platon a décrit symboliquement dans son Atlantide vers l'an - 360 ! Et, en plus, avec des intervalles d'un village de district à l'autre d'environ deux kilomètres, comme Vincent Guichard l'a relevé.

Matthieu Poux est formel ; ce "mégasite de stockage" date d'avant les Romains. Le théâtre en pierre précédemment mis au jour, précédé peut-être par une premier théâtre en bois, prend dès lors un tout autre sens, pleinement gaulois et non copie romaine ? C'est là que se réunissaient les citoyens. C'est là, sur ces bancs, que s'organisait, que se discutait en commun, l'exploitation agricole de la Limagne et la gestion des stocks, bien avant l'arrivée des Romains.

Matthieu Poux précise : Les fosses ont pu être creusées au début de l’âge de fer, entre 750 et 450 avant J.-C. ou bien entre 150 et 50, lorsque l’agglomération de Corent occupait tout ce plateau de 50 hectares, y compris le centre de stockage donc, ou encore entre les deux.

L'affaire est d'importance.

Rappelons que Matthieu Poux ne voit une occupation importante du plateau de Corent que depuis vers l'an - 140 jusqu'au milieu du Ier siècle av. J.C.. Comme Vincent Guichard l'explique pour le mont Beuvray, ce serait à partir de la romanisation, ou pré-romanisation, que notre pays aurait commencé à prendre son nouveau visage de villes structurées succédant à des villages désordonnés aux traces éphémères de trous de pieux ; d'où l'explication du village en bois structuré du plateau de Corent. Grave erreur ! Il s'agit là d'une thèse dramatiquement erronée qui va à l'encontre de tous les textes anciens si on les traduit et si on les interprète correctement.

C'est ainsi qu'une construction de silos sur le plateau de Corent entre - 150 et - 50 pourrait s'expliquer, dans cette hypothèse erronée, par le fait de l'existence de la ville en bois voisine. Mais alors, pourquoi avoir fait le choix de l'enfouissement alors que l'époque avait évolué en faveur des greniers sur pilotis qui garantissaient une meilleure conservation ?

Mais dans le cas où les fosses dateraient d'avant la construction de la ville en bois de - 140, il faudra s'interroger sur quelle est la mystérieuse Gergovie de l'âge du fer et d'avant qui les a fait creuser, une autre Gergovie retranchée sur un site privilégié d'où l'on pouvait surveiller un vaste horizon. L'avantage, en effet, du type de stockage dont nous parlons est que le prédateur était obligé de commencer par creuser pour voler la marchandise. Pour éviter cela, il suffisait d'une simple tour de surveillance et de quelques sentinelles pour dissuader les vandales. Contre un ennemi intervenant en force, la Gergovie fortifiée, plus éloignée, que les archéologues ne veulent toujours pas voir au Crest, avait largement le temps d'intervenir après avoir été alertée. Autre avantage déterminant dans cette époque troublée : les stocks ainsi enterrés ne pouvaient pas être incendiés par un adversaire malveillant comme pouvaient l'être des greniers sur pilotis.

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/l-atlantide-engloutie-67819

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/l-atlantide-engloutie-suite-67907

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/polemique-sur-l-atlantide-eh-bien-68441

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/polemique-sur-l-atlantide-enfin-68677

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/l-atlantide-engloutie-suite-et-fin-68905

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/importante-decouverte-170778