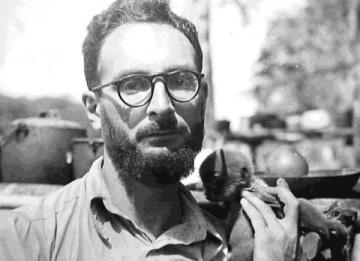

Alain de Benoist est un auteur controversé. Souvent mis de côté de la scène médiatique parisienne, le fondateur de la revue Éléments a le mérite d’avoir une vision tranchée quant à notre société moderne. Auteur de plus de 90 ouvrages, propriétaire de l’une des plus grandes bibliothèques d’Europe, le penseur de la « Nouvelle droite » évoque ici de nombreuses questions qui ont rythmé son itinéraire intellectuel, notamment celles de l’Europe et du penseur allemand Carl Schmitt. Entretien.

Le Rideau : Alain de Benoist, on vous présente souvent comme celui qui a la plus grande bibliothèque privée d’Europe…

Alain de Benoist : Je ne sais pas si c’est vrai. Je ne pense pas, il y en a certainement d’autres. En plus, il y a différents types de bibliothèques : des bibliothèques de bibliophiles, c’est-à-dire des gens qui achètent des livres rares, très chers, des beaux livres, des éditions illustrées, etc. Ce n’est pas mon orientation. J’aime bien les beaux livres mais j’achète d’abord les livres en fonction de leurs contenus ; je suis plus bibliomane que bibliophile. D’autre part, j’ai une bibliothèque relativement spécialisée, dans la mesure où j’ai assez peu de littérature. Plus des trois quarts de ma bibliothèque est consacré à ce que les Anglais appellent « non-fiction » : tout ce qui n’est pas œuvre de fiction. Parmi les grandes allées figurent la philosophie, l’histoire des religions, l’archéologie, l’antiquité, l’histoire contemporaine, les sciences sociales, les sciences de la vie, etc. Ce sont les domaines sur lesquels je travaille et qui m’intéressent le plus.

Par ailleurs, mon côté collectionneur se manifeste sur un certain nombre d’auteurs que j’aime particulièrement. Il doit y en avoir une centaine, je pense. Là, je dois dire que j’ai un peu tendance à acheter tout ce qu’ils ont publié, tout ce qu’on a publié sur eux. Par exemple, j’ai une bibliothèque célinienne assez énorme, tout comme celle consacrée à Bernanos, à Péguy, etc. Ça va assez loin : si je vais en République tchèque, je vais acheter des livres de Céline, de Bernanos et de Péguy que je vais trouver en langue tchèque, que je suis évidemment incapable de lire, mais je veux les avoir. J’ai des éditions de Carl Schmitt en chinois, en turc, en japonais d’un certain nombre d’auteurs…

J’ai arrêté d’acheter sur catalogue – évidemment ça prenait un temps fou, car, quand vous recevez un catalogue il faut le lire tout de suite, téléphoner pour retenir les livres…c’est toute une industrie -, ç’a coïncidé avec l’apparition d’Internet. Il y a tellement de possibilités d’achat, pas seulement de livres neufs bien entendu, mais aussi de livres d’occasion sur des sites qui regroupent eux-mêmes des dizaines ou des centaines de libraires, lesquels proposent des centaines de millions de livres ! C’est vertigineux ! J’achète donc moins de livres anciens, plutôt des livres nouveaux. Je reçois pas mal de livres en service de presse et je continue surtout mon travail de repérage, en lisant pour chacun des pays dont je maîtrise à peu près la langue – en France, c’est Livres-Hebdo – des publications professionnelles qui recensent toutes les semaines la totalité des livres sortis. À priori, il n’y a pas grand-chose qui m’échappe. Un journal comme Livres-Hebdo recense toutes les semaines 2 à 3000 livres. C’est classé par rubriques, donc c’est plus facile à consulter. Tous ces facteurs ont influé sur l’importance de ma bibliothèque. Elle est pour l’instant dispersée dans deux maisons, une maison que j’ai près de Versailles et une maison en Normandie. Le grand problème est évidemment toujours de trouver de la place, de classer. Ces dernières années j’ai beaucoup classé : ç’avait commencé à s’empiler d’une manière qui n’était plus tellement accessible. Maintenant c’est bien classé, mais les murs ne sont pas extensibles : j’essaie de me restreindre. C’est à la fois de la collectionnite, de la manie, incontestablement – il est très clair que j’ai des milliers de livres que je n’ai jamais lus et que je ne lirais jamais – mais c’est quand même une bibliothèque de travail. Si je travaille sur un sujet, je vais trouver tout un rayon de livres qu’à ce moment-là je vais lire crayon à la main, de manière très attentive.

Quand est-ce qu’a commencé cette « collectionnite aigüe » ?

Très tôt, dès que j’ai eu les moyens d’acheter des livres. J’ai commencé par les livres de poche puisqu’à ce moment-là, c’était les débuts de la collection du Livre de Poche. Évidemment, je m’étais mis en tête d’acheter tous les livres de la collection ! C’est mon côté collectionneur. J’ai énormément lu et après je n’ai cessé d’acheter des livres. J’en ai acheté énormément pendant une dizaine d’années sur des catalogues de livres d’occasion français et étrangers. Ce qui fait que ma bibliothèque a à peu près autant de livres en langues étrangères qu’en langue française.

Est-ce que vous avez pensé à votre succession ?

Oui, j’y ai pensé. Et je dois avouer que je n’ai pas trouvé de bonne solution. J’ai deux enfants que ça n’intéresse pas fondamentalement. J’ai une grosse bibliothèque germanophone que j’envisage de léguer à une fondation en Allemagne. Pour le reste, je ne sais pas. L’hypothèse la plus probable, c’est que tout cela sera vendu et dispersé. On peut aussi faire des ventes groupées dans des hôtels de vente, mais il faut établir un catalogue ce qui est un travail énorme. Je n’ai pas fait de catalogue parce que, lorsque j’ai commencé à avoir des masses considérables de livres, il n’y avait pas encore les ordinateurs, tout simplement. Mais là, pour rattraper quarante ans d’achats en différentes langues, il faudrait salarier quelqu’un pendant plusieurs années. Disons que le catalogue est dans ma tête et que je sais à peu près où est chaque livre.

Comment jugez-vous le marché du livre actuellement ?

Il est clair qu’aujourd’hui il y a une crise de l’édition. Beaucoup de gens en parlent. Il y a aussi une crise de la lecture qui est évidente et qui a pour cause fondamentale toutes les nouvelles technologies fondées sur l’image. En dehors même du flot d’images qui nous est dispensé par ces technologies, il y a le fait qu’on peut accéder par internet à tout un tas de fichiers numériques, de livres rares parfois. Mais je dois dire que là je suis totalement fermé. Je pense que c’est en partie un problème de génération. Je suis vraiment un enfant de la galaxie Gutenberg ! Un texte est indissociable, pour moi, d’un livre qu’on prend dans la main, qui, à la limite, peut avoir une odeur. Le plaisir d’avoir un livre dans la main, de pouvoir écrire dessus, dans les marges, est quelque chose qui est indissociable de la lecture. Lire à l’écran ou imprimer sur des feuilles volantes, ce que je fais bien entendu, comme tout le monde, n’est pas du tout ce que j’attends de la lecture. J’ai peut-être un côté un peu « dinosaure » à ce sujet : peut-être que dans cinquante ans le livre n’existera plus du tout.

C’est possible, selon vous ?

J’ai du mal à le croire. J’ai tendance à penser qu’il y aura toujours des petits cénacles. Subsiste aussi le problème des livres très spécialisés. Des tas de livres sont édités dans un cadre universitaire et ne touchent que quelques dizaines de lecteurs. Ce n’est donc pas rentable numériquement d’exploiter tout cela. Mais on ne sait jamais. Rappelez-vous le film de Truffaut, Farenheit 451, dans lequel on brûle les livres… C’est une perspective que je trouve tout à fait désespérante, mais c’est quelque chose que je ne verrai pas, et, par conséquent, je suis content d’avoir ma bibliothèque.

N’est-il pas préférable, conformément à la phrase de Diderot, de ne compter que « sur peu de lecteurs » tout en aspirant « qu’à quelques suffrages », plutôt que d’être mal lu par tout le monde ?

La question de savoir par qui on est lu est une très vieille question. Quand vous vendez un livre à 1000, 3000, 10 000 exemplaires, parmi ceux-ci, combien y a-t-il de vrais lecteurs ? De gens qui vont descendre dans le texte et en retirer la substantifique moelle ? Cela vaut pour n’importe qui. La différence reste que dans un passé si lointain, certaines lectures changeaient la vie des gens ; quand on parle avec un certain nombre de personnalités, elles peuvent nous citer les livres qui les ont marquées. Évidemment, on est marqué différemment selon l’âge, qu’on lise à 17-18 ans ou à 35-40 ans. Mais est-ce qu’on peut être encore marqué à vie et même orienter sa vie en fonction d’une lecture faite sur écran ? C’est une question que je me pose.

Trouvez-vous encore des auteurs contemporains « valables » ?

Il y en a toujours, heureusement. Je dirais simplement qu’on ne voit plus l’équivalent des grands noms de l’époque de Sartre, Barthes, Derrida, Bourdieu…Les grands intellectuels ont un peu disparu. Ça ne veut pas dire que les gens n’ont plus de talent, mais plutôt que c’est la fonction même qui a subi une mutation : on est sorti de l’époque où le grand intellectuel, qui avait sa base à l’Université, jouait le rôle de porte-parole des sans-voix ou de grande autorité morale. L’intellectuel a été destitué de son autorité morale, à la fois parce que le monde universitaire et scolaire est entré dans une très profonde crise – peut-être faudrait-il dire de « décadence » –, mais aussi parce que le canal par lequel l’intellectuel peut s’exprimer aujourd’hui, c’est le journal, la télévision. Il rentre par la même dans la société du spectacle. Le fait d’être invité à participer à une émission de télévision ne vous donne pas d’autorité morale particulière : c’est juste une visibilité spectaculaire. Par conséquent, on est sorti de l’ère des intellectuels. Mais il y a toujours des auteurs importants. J’ai été assez proche de Jean Baudrillard qui est quelqu’un dont l’œuvre est, je pense, admirable. J’aime beaucoup l’école d’Alain Caillé et Serge Latouche. Je trouve que Jean-Claude Michéa fait aujourd’hui des livres importants qui renouvellent certaines problématiques. J’ai beaucoup d’admiration pour un politologue et sociologue comme Louis Dumont, par exemple.

Parmi vos nombreuses publications, lesquelles préférez-vous ?

C’est assez compliqué de répondre, car je n’ai jamais fait de livre qui soit une sorte de somme, comme l’ont fait certains auteurs qui ont écrit « le » livre de leur vie. Je n’ai pas du tout un esprit de système ; j’ai donc abordé des sujets très différents. Par goût du paradoxe, je dirais peut-être le livre publié avec Thomas Molnar sur la notion de sacré (L’éclipse du sacré, éditions La Table Ronde, NDLR), certainement l’un de ceux que j’ai le moins vendu, d’ailleurs. Dans des écrits plus proprement théoriques, j’ai publié un gros livre à l’Âge d’Homme qui s’appelle Critiques – Théoriques et qui, en l’état actuel, est ce qui donne la vue la plus générale de mes positions dans différents domaines. Et puis mon autobiographie, Mémoire vive, publiée chez Bernard de Fallois il y a deux ans : j’y tiens beaucoup, car elle n’est pas seulement le récit de ma vie – qui, après tout, ne passionne pas nécessairement les foules –, mais surtout le récit d’un itinéraire intellectuel, itinéraire qui n’est pas toujours perceptible quand on me lit.

Au vu de ce que vous venez de dire, peut-on en déduire que vous pensez que la société actuelle est trop spécialisée ?

Effectivement, il y a dans les domaines du savoir, de la connaissance, dans les disciplines académiques, une très grande spécialisation. Mais cette spécialisation vient de deux choses ; d’abord du fait que le nombre d’informations à traiter est tellement énorme aujourd’hui qu’il est extraordinairement difficile et très ambitieux de vouloir faire une sorte de synthèse globale ; d’autre part, l’évolution du système universitaire et scientifique, qui fait obligation aux auteurs de publier beaucoup (« publish or perish »), fait qu’il est plus facile, dans une certaine mesure, de devenir spécialiste d’un petit territoire plus ou moins inexploré. Ainsi, vous devenez spécialiste du commerce des gains entre 1644 et 1722. Formidable…

C’est un contraste énorme par rapport au XIXe siècle qui a été l’époque des grandes synthèses, quand on pense aux Histoires universelles, aux Histoires de France en 40 volumes écrites par des auteurs qui ne doutaient de rien et n’avaient à leur disposition ni machine à écrire ni ordinateur. Je trouve ça stupéfiant et admirable. Quand on prend un livre comme Le déclin de l’Occident, de Spengler, par exemple, qui est une considération sur l’histoire universelle nourrie par une culture absolument phénoménale, quoi qu’on pense de ses orientations : c’est un projet que plus personne – aujourd’hui – n’entreprendrait, tout simplement.

En soi ce ne serait pas dramatique si la spécialisation se bornait à une répartition des tâches, de division du travail : le problème c’est que les gens qui deviennent spécialistes d’un petit secteur ont souvent une absence totale de culture sur le reste. Dans mes mémoires, je cite l’exemple d’un helléniste que j’ai très bien connu, François Chamoux, avec lequel j’avais effectué un voyage en Grèce. Je lui avais posé une question qui ne devait pas être bien compliquée, mais il m’avait répondu : « Ah, la question que vous me posez se rapporte au VIe siècle avant notre ère et je suis spécialiste du Ve siècle ; je ne peux donc pas vous répondre ». Ça m’avait frappé parce que j’avais cru qu’il se moquait de moi. Or, il était sincère.

Je crois très profondément, et c’est aussi le fond de ma démarche, à la nécessité d’un certain encyclopédisme. Je veux dire par là qu’il y a des choses, des idées et des vérités qui naissent de la rencontre des points de vue. J’ai fréquemment déploré le fait que les spécialistes des sciences de la vie, par exemple, et ceux des sciences sociales s’ignorent et se méprisent en général très cordialement. Alors que je crois qu’au contraire, c’est la confrontation des données que l’on peut recueillir dans ces deux domaines qui s’éclairent mutuellement et qui peuvent donner une idée plus juste et fructueuse. Je crois que c’est Jules Monnerot qui parlait de la nécessité des « coordinateurs-synthéticiens », les gens qui veillent au carrefour. Le grand problème de la spécialisation est qu’elle fait disparaître ces synthéticiens.

Quelles études avez-vous suivi ?

J’ai fait une filière qu’on appelait « A », totalement littéraire. J’ai appris autant que possible le grec et le latin avant d’aller ensuite au lycée Montaigne, puis au lycée Louis-Le-Grand où j’ai fait la classe de philo. J’ai ensuite été un an à l’Institut d’études politiques, mais je n’ai pas continué. Puis, j’ai effectué mes études à la Sorbonne, essentiellement en sociologie, morale, philosophie générale et histoire des religions.

J’ai su que vous avez bien connu Raymond Abellio. Des anecdotes ?

J’ai en effet été lié d’amitié avec Raymond Abellio, que j’ai très bien connu dans les dernières années de sa vie pour des raisons de chronologie évidentes. C’est l’un des hommes dont la conversation était la plus passionnante. Ça partait un peu dans tous les sens, mais c’était une sorte de jaillissement continu de points de vue, d’idées paradoxales…C’était un homme en même temps très enthousiaste. Je me souviens que lors de l’écriture de son dernier livre il était assez malade et il répétait : « Il faut que je le termine absolument ». Il l’a terminé et il est mort juste après. On pourrait dire qu’il s’est retenu de mourir, ce qui n’est pas forcément absurde comme idée. Il voulait terminer sa dernière œuvre.

Venons-en à un sujet très actuel, Carl Schmitt. Pour reprendre le titre d’un ouvrage sorti chez Gallimard (J.F. Kervégan en est l’auteur, NDLR) : Que faire de Carl Schmitt ?

Le lire, tout simplement. Ce sont des questions un peu ridicules : « De quoi Carl Schmitt est-il le nom ? », « Que faire de Carl Schmitt ? ». Le statut de Carl Schmitt est très paradoxal : on a beaucoup focalisé, surtout à date récente d’ailleurs, sur le fait qu’il s’est indéniablement compromis sous le IIIe Reich. Pas pendant longtemps, mais entre 1933 et 1936. En 1936, le parti nazi et la SS constatent qu’il n’est pas du tout dans la ligne, qu’il n’est pas national-socialiste, et engagent une très violente campagne contre lui à l’issue de laquelle il est destitué de toutes ses fonctions officielles. Il garde seulement son professorat.

On peut discuter à l’infini des raisons pour lesquelles Carl Schmitt s’est engagé de la sorte. C’est d’autant plus étrange qu’il faut rappeler qu’en 1932, un an avant l’arrivée d’Hitler, lui-même demandait l’interdiction du parti nazi. Je laisse cela aux biographes. Je suis quelqu’un qui ne disqualifie jamais une œuvre au motif de la biographie de son auteur. La biographie de l’auteur, je m’y intéresse de manière distincte. Savoir ce qu’a fait Heidegger ou Carl Schmitt entre 1933 et 1936, c’est comme si j’apprenais demain que Shakespeare était cleptomane ou qu’il tuait des petits garçons tous les matins : je m’en fiche complètement, dans la mesure où cela ne change rien à la valeur de son œuvre. Dans le cas de Carl Schmitt, c’est encore plus frappant, car l’essentiel de son œuvre date d’avant 1933 et d’après 1945. Ce qu’il a publié pendant la guerre et sous le IIIe Reich – même si cela ne manque pas d’intérêt, je pense notamment à Terre et Mer –, ce n’est pas l’essentiel de son œuvre. Ses grands livres restent ceux qui traitent de la notion de politique, du parlementarisme, de la théologie politique, de la figure du partisan, du Nomos de la Terre, etc.

On a quand même retrouvé, dans ses journaux qui datent d’après la guerre, des passages antisémites…

Oui, mais le problème c’est qu’il ne faut pas tomber dans l’anachronisme. Il faut d’abord avouer que l’antisémitisme était extrêmement répandu à cette époque-là dans les milieux les plus différents, et que ce n’est pas parce que quelqu’un a écrit des phrases antisémites qu’il était nazi. Des antisémites, on sait aujourd’hui qu’il y en avait aussi dans la Résistance française ! Schmitt pouvait penser ce qu’il voulait des Juifs, mais ce qui est important c’est qu’il n’y a pratiquement aucune remarque antisémite dans ses ouvrages, à une ou deux exceptions près. On peut les enlever, ça ne change absolument rien à la valeur de son œuvre.

Le statut de Carl Schmitt est extrêmement bizarre. Il est fréquemment critiqué et, périodiquement, il y a des campagnes dirigées contre lui. En même temps, je peux vous dire que Carl Schmitt est aujourd’hui l’auteur de science politique le plus discuté dans le monde, et non de manière hostile. Il est traduit systématiquement dans toutes les langues : aux dernières nouvelles, ses œuvres complètes sont en cours de traduction à Pékin. Les traductions et les livres sur lui se multiplient également. Il se trouve que je suis cela de très près, car j’ai publié il y a quatre ans en Autriche une bibliographie schmittienne de 600 pages, que je continue à mettre à jour. Depuis 1985, année de la mort de Carl Schmitt, plus de 500 livres lui ont été consacrés, ce qui signifie qu’il sort dans le monde pratiquement un livre toutes les semaines ou tous les quinze jours. Les articles, eux, se comptent par milliers dans toutes les revues de sciences politiques. Il y a une influence indéniable de Carl Schmitt, plus sensible peut-être encore auprès d’auteurs de gauche que d’auteurs classés à droite : les schmittiens de gauche sont légion. Il est donc à la fois un auteur sulfureux et, en même temps, considéré comme le dernier grand classique en matière de science politique.

Comment en êtes-vous venu à la lecture cet auteur ?

Le premier livre de Schmitt que j’ai lu est évidemment La notion de politique, paru en 1972 aux éditions Calmann Lévy, dans la collection « Liberté de l’esprit » dirigée par Raymond Aron. Aron s’est beaucoup intéressé à Carl Schmitt. Il est d’ailleurs très significatif que ceux qui ont introduit ou réintroduit l’œuvre de Schmitt en France après la guerre étaient Raymond Aron et Julien Freund, ancien résistant arrêté plusieurs fois par la Gestapo. Ce dernier était devenu un grand ami de Carl Schmitt. Vous voyez que les choses ne sont jamais très simples. Ensuite, je l’ai lu au fur et à mesure des publications et des traductions. Pour finir, j’ai moi-même travaillé sur Schmitt, j’ai publié cette bibliographie, un livre intitulé Carl Schmitt actuel, qui a été traduit dans six langues différentes, ainsi que trois recueils de textes de Carl Schmitt inédits en France.

Pensez-vous que sa vision de l’Europe correspond à la vôtre ?

J’apprécie beaucoup l’œuvre de Carl Schmitt, je pense que c’est un auteur absolument fondamental. Il fait surtout partie de ces auteurs que l’on peut lire indéfiniment en trouvant quelque chose que l’on n’avait pas aperçu avant, et ce à chaque lecture. Un livre comme la notion de politique, par exemple, j’ai dû le lire six ou sept fois et j’y trouve toujours des éléments nouveaux. Je pense par ailleurs qu’il y a une très grande actualité de Carl Schmitt : sa critique du libéralisme est plus actuelle que jamais, ses travaux sur le parlementarisme également, ainsi que ses études en matière de droit constitutionnel. Ce qu’il a écrit sur la figure du partisan nous renvoie à l’actualité du terrorisme, sa critique de la « guerre juste » tombe à point nommé au moment où l’on voit réapparaître les guerres « humanitaires », les interventions de police internationale, etc. Dans toute une série de débats qui concernent l’actualité la plus immédiate, il apporte quelque chose et on est pratiquement tenu de le citer.

Cela dit, je ne suis pas un disciple inconditionnel de Carl Schmitt. Il y a des points sur lesquels je suis même en désaccord avec lui. D’abord, il ne faut pas l’oublier, c’est un auteur très profondément catholique, ce qui n’est pas mon cas. Ensuite, sur la notion même de politique, je fais quelques réserves sur son analyse. Ce qu’il dit sur la dialectique ami/ennemi est très intéressant dans le domaine de la politique étrangère, mais beaucoup plus difficilement applicable pour ce qui concerne la politique intérieure. Je suis aussi en désaccord avec le fait que Carl Schmitt fasse venir en premier l’inimitié par rapport à l’amitié. L’amitié est, pour lui, une conséquence de l’inimitié. Pour moi, c’est le contraire. Je fais venir en premier la notion d’amitié politique ; mais c’est peut-être parce que je suis assez aristotélicien, alors que Schmitt est plutôt un augustinien. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a peur de voir la politique disparaître. Dans ses livres, il exprime à plusieurs reprises la crainte que ce qu’il appelle la « dépolitisation libérale » finisse par l’emporter et qu’on rentre dans un monde sans politique, où le politique aurait disparu. Je ne sais pas s’il a raison, mais je suis beaucoup plus réticent quant à admettre cette idée. Pourtant, en fonction même de ce qu’il dit, le politique ressurgit toujours. D’un côté, il exprime la crainte que le politique puisse disparaître, de l’autre il dit que toute inimitié dans quelque domaine qu’elle s’exprimee, restitue une dimension politique dès l’instant où elle monte aux extrêmes. Si c’est vrai – et il n’y a pas de raison de considérer que c’est faux –, on voit mal comment le politique pourrait disparaître.

Parmi les grands « schmittiens », que pensez-vous de Giorgio Agamben ?

Je crois que Giorgio Agamben n’est pas vraiment un grand schmittien ; je pense d’ailleurs qu’il serait le premier à récuser cette étiquette. Il est très critique de Schmitt sur plusieurs points, mais il est exact qu’il en parle beaucoup. Tout d’abord parce qu’il est italien et que la fortune de Schmitt en Italie a toujours été considérable. En Italie, tout le monde cite Schmitt ! Et les réticences que peuvent avoir les Français, suite aux campagnes menées par Emmanuel Faye ou Yves Charles Zarka, les Italiens ne les comprennent pas du tout. Les grands auteurs de gauche italiens comme Massimo Cacciari, Danilo Zolo et tant d’autres écrivent énormément sur Schmitt. Les Français sont très en retrait par rapport à la lecture de Schmitt, telle qu’elle se fait en Italie et secondairement en Espagne, par exemple. De son vivant, Schmitt a eu beaucoup de liens avec l’Espagne, puisque sa fille avait épousé un Espagnol.

Votre influence est également importante en Italie…

Oui, je vais souvent en Italie, j’ai beaucoup d’amis italiens et j’en suis à 36 ou 37 livres publiés en langue italienne, ce qui est assez considérable.

Comment vous expliquez cette préférence géographique ?

Cela s’explique d’abord par les liens personnels que j’ai tissés avec des intellectuels, des journalistes, des écrivains italiens. J’ai toujours été très « italophile » ! Évidemment, quand on noue beaucoup de liens, ça favorise les traductions d’articles ou de livres. Deuxièmement, il y a le fait que les Italiens, en général, s’intéressent beaucoup plus à la France que les Français ne s’intéressent à l’Italie. Ils sont incroyablement cultivés concernant tout ce qui se passe en France sur le plan intellectuel. C’est également un pays dont la langue est évidemment assez proche, par certains aspects, de la langue française. Les Italiens, enfin, sont des gens qui ont des réactions très rapides, tout à fait à l’opposé des Allemands sur ce plan-là : ils sont toujours à l’affût des nouveautés. Tout va très vite en Italie…

Revenons à l’Europe. Êtes-vous du même avis que Carl Schmitt à ce sujet ?

Non. Schmitt est fondamentalement un étatiste. En même temps, il est très lucide et a compris que l’Etat-nation est entré en crise depuis les années 1930 ; il s’interroge donc sur son avenir. C’est un étatiste qui prend soin, par ailleurs, de dire que la politique et l’État sont des choses très différentes. L’État peut se vider de son contenu politique, le politique va ressurgir ailleurs. Il n’en reste pas moins que, de façon presque sentimentale, Carl Schmitt est un étatiste, un disciple de la souveraineté selon Jean Bodin, et aussi un élève de Hobbes. Il attache de l’importance à des contre-révolutionnaires comme Maistre et Donoso Cortés, mais c’est fondamentalement un souverainiste.

Je ne me situe pas dans cette optique parce que j’ai subi d’autres influences, notamment celles du milieu fédéraliste. Je vois beaucoup plus l’Europe comme une fédération, alors que Schmitt, notamment dans sa Théorie de la Constitution, critique assez nettement la fédération dans une dialectique, assez fine d’ailleurs, où il oppose fédération, confédération, etc. Ma conception de l’Europe est fédérative. Je dois beaucoup à des théoriciens issus de ce qu’on a appelé le fédéralisme intégral, avec des gens comme Robert Aron, Alexandre Marc, Denis de Rougemont…

Je ne suis pas pour une Europe des régions, mais pour une Europe qui prenne en compte les régions et les nations dans une optique fédéraliste. Je reste donc partisan d’une Europe politiquement unie, dont je reconnais d’ailleurs que c’est une perspective très lointaine aujourd’hui. Il est très clair que l’actuelle Union européenne ne correspond pas du tout à ce modèle : à mon avis elle est même l’inverse. Il y a des gens qui disent aujourd’hui que l’Europe de Bruxelles est fédérale ; je la trouve au contraire extrêmement jacobine puisqu’elle s’est bâtie à partir du haut – de la Commission de Bruxelles – au lieu de partir d’une démocratie locale fondée sur le principe de subsidiarité. Le drame c’est que l’UE a mis en marche un mode de construction européenne vicié dès le départ, en s’imaginant que par une sorte d’effet de cliquet, la citoyenneté économique allait donner naissance à la citoyenneté politique. On s’aperçoit que ça ne marche absolument pas.

Aujourd’hui, l’UE qui, de surcroît, s’est étendue hâtivement à différents pays d’Europe de l’Est – qui étaient très mal préparés à rentrer dans l’Europe et qui voulaient surtout intégrer l’OTAN pour se placer sous le parapluie américain –, se retrouve à la fois impuissante et paralysée. Elle fait désormais l’objet de toutes les critiques. C’est une chose qui me désole. Il y a vingt ou vingt-cinq ans, l’Europe était une solution pour la plupart des gens. Aujourd’hui c’est « l’Europe problème ». Les gens ont peur de l’Europe et lui attribuent, parfois d’ailleurs à juste titre, des initiatives absolument désespérantes, notamment la perte des souverainetés des États nationaux. C’est un thème que les souverainistes développent beaucoup, et il est certain que les États perdent leur souveraineté. Le drame est que ce n’est pas au profit d’une souveraineté européenne. La souveraineté qu’ils font disparaître tombe dans une espèce de trou noir au profit d’un ensemble mou qui ne sait même pas, parce qu’il n’a jamais voulu déterminer ses finalités, s’il veut être un marché ou une puissance. En ce sens, l’Union européenne discrédite l’Europe. Beaucoup de gens parlent contre l’Europe alors qu’en réalité ce qu’ils dénoncent c’est l’UE. Pour moi l’UE, c’est toute autre chose que l’Europe !

Le rideau

http://www.oragesdacier.info/

Les deux premières parties de cet exposé sont de nature à surprendre le lecteur car elles conduisent à une vision paradoxale ou en tout cas inhabituelle des faits sociaux. Il en ressort que la démocratie conçue comme un projet révolutionnaire destiné à changer le monde et la société est une utopie impraticable et néfaste qui n’a d’ailleurs aucune existence tangible. Mais il en ressort aussi que la technique démocratique qui consiste à prendre en compte les courants sociaux, à reconnaître leur existence et à développer l’autonomie des individus et des collectivités est indiscutablement utile. Et le paradoxe continue lorsque nous constatons que cette pratique ne peut fonctionner convenablement qu’à des conditions précises tout à fait contraire au messianisme démocratique « grand public».

Les deux premières parties de cet exposé sont de nature à surprendre le lecteur car elles conduisent à une vision paradoxale ou en tout cas inhabituelle des faits sociaux. Il en ressort que la démocratie conçue comme un projet révolutionnaire destiné à changer le monde et la société est une utopie impraticable et néfaste qui n’a d’ailleurs aucune existence tangible. Mais il en ressort aussi que la technique démocratique qui consiste à prendre en compte les courants sociaux, à reconnaître leur existence et à développer l’autonomie des individus et des collectivités est indiscutablement utile. Et le paradoxe continue lorsque nous constatons que cette pratique ne peut fonctionner convenablement qu’à des conditions précises tout à fait contraire au messianisme démocratique « grand public».