Stefano Fabei, Le faisceau, la croix gammée et le croissant, Akribéia, 2005.

Les éditions Akribéia avaient eu la bonne idée de traduire il y a quelques années cet intéressant livre de l’historien italien Stefano Fabei, paru initialement en 2002. Fabei est un spécialiste du monde musulman et des relations que celui-ci a entretenu avec les puissances de l’Axe avant et pendant la Seconde Guerre Mondiale. Dans Le faisceau, la croix gammée et le croissant, sont présentées dans le détail les relations qui se nouèrent entre les Arabes et l’Islam d’une part et l’Italie fasciste et l’Allemagne Nationale-Socialiste d’autre part. Ces relations furent très nombreuses et l’auteur apporte sur celle-ci un éclairage très détaillé, fruit d’un colossal travail de recherche dans les archives de nombreux pays. Le livre fourmille de détails et il serait évidemment impossible de tous les recenser ici, nous nous attacherons donc à ce qui nous paraît être l’essentiel. Les nationalistes arabes avaient combattu l’Empire Ottoman avec l’Entente durant la Grande Guerre, pensant qu’ils obtiendraient à l’issue de celle-ci leur indépendance. Las, le traité de Sèvres (1920) remplaça la tutelle ottomane par celle de la France et de l’Angleterre qui obtinrent des mandats sur cette zone (Syrie, Irak, Palestine, Liban, Arabie) au nom de la Société des Nations. Les nationalistes arabes rêvant d’indépendance furent donc très mécontents de la tournure des évènements, ce qui les poussa à chercher des soutiens ailleurs. Soulignons que ce combat pour l’indépendance fut, dans les années qui suivirent, le principal moteur de l’intérêt que portèrent les nationalistes arabes à l’Italie fasciste et à l’Allemagne Nationale-Socialiste, même si il n’en fut pas le seul facteur et que des accointances idéologiques jouèrent également leur rôle.

Les éditions Akribéia avaient eu la bonne idée de traduire il y a quelques années cet intéressant livre de l’historien italien Stefano Fabei, paru initialement en 2002. Fabei est un spécialiste du monde musulman et des relations que celui-ci a entretenu avec les puissances de l’Axe avant et pendant la Seconde Guerre Mondiale. Dans Le faisceau, la croix gammée et le croissant, sont présentées dans le détail les relations qui se nouèrent entre les Arabes et l’Islam d’une part et l’Italie fasciste et l’Allemagne Nationale-Socialiste d’autre part. Ces relations furent très nombreuses et l’auteur apporte sur celle-ci un éclairage très détaillé, fruit d’un colossal travail de recherche dans les archives de nombreux pays. Le livre fourmille de détails et il serait évidemment impossible de tous les recenser ici, nous nous attacherons donc à ce qui nous paraît être l’essentiel. Les nationalistes arabes avaient combattu l’Empire Ottoman avec l’Entente durant la Grande Guerre, pensant qu’ils obtiendraient à l’issue de celle-ci leur indépendance. Las, le traité de Sèvres (1920) remplaça la tutelle ottomane par celle de la France et de l’Angleterre qui obtinrent des mandats sur cette zone (Syrie, Irak, Palestine, Liban, Arabie) au nom de la Société des Nations. Les nationalistes arabes rêvant d’indépendance furent donc très mécontents de la tournure des évènements, ce qui les poussa à chercher des soutiens ailleurs. Soulignons que ce combat pour l’indépendance fut, dans les années qui suivirent, le principal moteur de l’intérêt que portèrent les nationalistes arabes à l’Italie fasciste et à l’Allemagne Nationale-Socialiste, même si il n’en fut pas le seul facteur et que des accointances idéologiques jouèrent également leur rôle.

Le nationalisme arabe trouva dans le fascisme des origines une sympathie à son égard que l’on peut expliquer par l’existence d’un courant anti-impérialiste au sein de celui-ci. Au début des années 1920, le mouvement fasciste soutient explicitement la lutte pour l’indépendance des Arabes. D’Annunzio et Mussolini n’hésitent pas à témoigner de leur sympathie aux mouvements de libération luttant contre les Anglais ou les Français et se proclament partisans de l’indépendance des pays arabes. Le Parti National Fasciste en fait en même en mai 1922. L’intérêt officiel porté par le PNF au nationalisme arabe va ensuite s’essouffler à cause principalement d’une frange très hostile aux idées pro-arabes (et qui le restera par la suite) : les catholiques, les conservateurs ainsi que les milieux monarchistes proches de la Cour. Cela n’empêchera pas Mussolini de témoigner de son soutien de principe aux Arabes. Ce n’est qu’à partir de 1930 que l’Italie fasciste nouera de vrais contacts avec les nationalistes arabes par le biais d’une politique dynamique portée par une action culturelle et économique dirigée vers le monde arabo-islamique. L’Italie veut propager dans les pays arabes une image positive et se rapprocher de ceux-ci. Cela se traduit par le développement de l’Instituto per l’Oriento, la publication dès 1932 du journal L’avenire arabo, la création d’une radio arabe… Alors que l’Italie développe une propagande explicite envers le monde arabe, elle entretient dès cette époque des liens avec des personnalités telles l’émir druze Arslan mais surtout avec le fameux Hadj Amine el-Husseini, Grand Mufti de Jérusalem, autorité religieuse et combattant infatigable de la cause arabe qui sera l’une des figures principales jusqu’à la fin de la guerre des relations entre l’Axe et les musulmans. Entre 1936 et 1938, Le Grand Mufti arrivera même à obtenir de Rome une aide financière dans sa lutte en Palestine contre les Anglais et les Juifs : la Grande révolte arabe. Rome, dans la seconde moitié des années 1930, a donc une politique arabophile dont l’un des buts majeurs est de renforcer son influence sur l’aire méditerranéenne et de faire pression, par l’intermédiaire des Arabes, sur les intérêts anglais et français. Cette pression était toutefois mesurée par le désir de ne pas trop envenimer les relations avec Londres et Paris, ce qui explique par exemple qu’aucune arme ne fut envoyée en Palestine malgré les demandes du Grand Mufti.

L’Allemagne de cette époque entretient elle aussi de bonnes relations avec les nationalistes arabes. Si la question arabe était quasiment absente des centres d’intérêt du National-Socialisme des origines, il en est tout autrement dans les années 1930. Hitler se présente tôt comme un allié des Arabes dans leur lutte contre les Juifs et il partage avec Himmler bien des positions islamophiles. Les convergences idéologiques entre National-Socialisme et Islam sont en effet non négligeables : le danger représenté par la haute finance et l’usurocratie juive doit être combattu, les ennemis sont communs (Marxisme, Juifs…), le pouvoir du chef doit prévaloir sur la farce électorale que constitue la démocratie… Dès 1934, la propagande véhiculée par l’Office de Politique Extérieure d’Alfred Rosenberg envers les pays musulmans, tant du Maghreb que du Moyen-Orient, est intensive. L’Allemagne veille dans le même temps à sérieusement développer ses relations économiques avec les pays arabes. Sur son propre sol, elle accueille de nombreux étudiants et offre une situation privilégiée aux arabes résidants qui sont loin d’être des parias dans le Reich et ont de nombreuses associations et comités. Les Allemands firent d’ailleurs leur possible pour éviter toute forme de racisme à l’encontre des Arabes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Reich. Il faut bien dire que ces derniers avaient pour Hitler et le nazisme une grande admiration. Admiration qui s’explique par les convergences décrites plus haut mais aussi par la personnalité d’Hitler vu comme un champion de la lutte contre les Juifs (les lois de Nuremberg avaient été très bien accueillies par l’opinion publique arabe) et qui apparaîtra durant la guerre comme un prophète qui allait instaurer un nouvel ordre et aider les pays musulmans à gagner leur indépendance. Dès le milieu des années 1930, Mein Kampf avait été traduit en arabe et les bonnes paroles envers les musulmans et l’Islam (de la part d’Hitler ou d’autres membres éminents du régime) n’étaient pas rares. Le fait que l’Allemagne n’avait pas, à la différence de l’Italie, de visée colonisatrice voire hégémonique autour de la Méditerranée, ne faisait que renforcer son crédit auprès des Arabes. Le seul heurt d’importance que connut l’Allemagne dans ces années avec les nationalistes arabes fut autour de la question sioniste. En effet, en vertu de la signature du Pacte Germano-Sioniste de 1933, le régime nazi soutenait ardemment l’émigration des Juifs vers la Palestine. Cela ne plaisait pas aux Arabes de Palestine et au Grand Mufti qui ne voulaient pas non plus des Juifs. L’Allemagne changea de cap en 1937 quand on réalisa que la création d’un Etat juif en Palestine devenait possible (solution non envisagée sérieusement jusque là) en vertu du soutien anglais à cette idée. A partir de ce moment, l’Allemagne, réalisant que le problème juif n’était pas seulement intérieur mais aussi extérieur et qu’il pourrait devenir très épineux à terme, se mit à soutenir plus activement les nationalistes palestiniens, premier rempart à la création d’un Etat juif en Palestine. L’Allemagne, malgré toutes les accointances qu’elle pouvait avoir avec le monde arabo-musulman, mena tout de même durant ces années, à l’image de l’Italie, une politique raisonnable visant à ne pas mettre le feu aux poudres et se garda de faire aux nationalistes arabes des promesses trop poussées sur leurs désirs d’indépendance, ce qui n’empêcha pas la création de plusieurs mouvements arabes influencés par le nazisme.

Dès le début de la Seconde Guerre Mondiale, les premières victoires de l’Axe ne font que renforcer les Arabes dans leurs sentiments pro-Allemands. C’est vers l’Allemagne plus que vers l’Italie qu’ils se tournent en considération de ses positions non-impérialistes. L’Allemagne, en effet, ne comptait pas s’investir dans les pays arabes autrement que politiquement, culturellement et économiquement. L’Allemagne avait d’ailleurs reconnu assez tôt à l’Italie la prédominance politique de l’espace méditerranéen.

Retraçant l’histoire du conflit mondial dans les différents pays musulmans (Irak, Iran, Egypte…), Stefano Fabei relate surtout le déroulement des relations entre l’Axe et les grands dirigeants nationalistes arabes que sont le Grand Mufti et Rachid Ali al Gaylani, ancien premier ministre irakien chassé du pouvoir par les Anglais en mai 1941. Nationaliste irakien recherchant le soutien de l’Allemagne à son projet indépendantiste arabe, deux fois premier ministre du pays avant de revenir au pouvoir à l’issue d’un coup d’Etat mené par le Carré d’Or - groupe de généraux irakiens pro-nazi dont il était membre- en avril 1941, il avait fini par sérieusement gêner les Anglais… En exil en Europe, le Mufti et Gaylani (considéré comme le chef du gouvernement irakien en exil) vont tout tenter pour amener les pays de l’Axe à soutenir leur politique indépendantiste mais vont avoir à faire face à plusieurs problèmes : une certaine rivalité entre l’Italie et l’Allemagne sur la politique à mener au Moyen Orient, ce qui conduisit à d’innombrables intrigues de cour ; un refus de l’Allemagne de trop promettre trop vite et de prendre des engagements officiels clairs sur la liberté et l’indépendance des pays musulmans (pour ne pas envenimer les relations avec Vichy etc) et enfin la rivalité larvée entre ces deux grandes figures désirant chacune prendre le pas sur l’autre en tant qu’interlocuteur privilégié sur les questions arabes auprès des autorités italiennes et allemandes. Le Mufti était en effet un religieux alors que Gaylani était un laïc. Souhaitant tout deux l’indépendance des pays arabes, le premier se prononçait pour une union de ceux-ci tandis que le second soutenait l’existence de plusieurs pays. Ils s’entendaient cependant sur le fait d’aider l’Axe par tous les moyens et sur la nécessité de contrer la création d’un Etat juif en Palestine. Gaylani et le Mufti ne furent pas, au milieu de ces relations avec l’Axe, toujours cordiales mais ô combien difficiles, de simples pions et ils jouèrent le jeu des intrigues entre l’Italie et l’Allemagne en se positionnant eux aussi selon leurs intérêts directs. Notons que durant cette période, le prestige de Gaylani et du Mufti étaient grands en Europe, reçus aussi bien par Mussolini que par Hitler, ils étaient des hôtes de marque. La presse du Reich ne tarissait pas d’éloges sur le Grand Mufti, décrit comme le héros de la libération arabe et comme le principal adversaire des Anglais et des Juifs en Orient, ce n’est pas rien, n’oublions pas qu’il avait appelé les musulmans au jihad contre les Anglais en 1941… Ce fut finalement le Grand Mufti, Hadj Amine el-Husseini, qui devint de fait l’interlocuteur privilégié de l’Axe, fort de son activisme incessant envers les pays islamiques et les minorités musulmanes (en Yougoslavie par exemple). Le Mufti était très actif, que ce soit dans le développement de la propagande pro-Axe ou dans ses efforts de recrutement de combattants musulmans (il collabora notamment au recrutement de la division de Waffen SS islamique Handschar).

La dernière partie du livre traite avec force détails des forces armées musulmanes qui combattirent aux côtés de l’Axe durant la Seconde Guerre Mondiale. En effet, dès 1941, le Grand Mufti avait appelé de ses vœux la création d’une légion arabe, il avait à cette fin démarché Mussolini et Hitler. On trouve des Arabes musulmans dès cette année-là engagés auprès de l’Axe, très majoritairement du côté allemand. Le noyau de base de ces premières unités était d’une part des étudiants arabes du Reich, formés idéologiquement, ainsi que des combattants arabes antibritanniques. Prêtant le double serment de fidélité au Führer et à la cause arabe (liberté et indépendance des Arabes), ils combattirent dans plusieurs unités au cours de la guerre et seront jusqu’à la fin aux côtés du Reich. Les musulmans d’Europe ne furent pas en reste non plus étant donné qu’à partir de 1943, sous l’impulsion d’Himmler et de son admiration des valeurs guerrières de l’Islam, la Waffen SS commença à les recruter. La division la plus célèbre fut évidemment la division Handschar formée de Bosniaques. Ceux-ci avaient leurs imams et portaient le fez. En plus des insignes nazis, ils portaient le Handschar (cimeterre) et le drapeau croate sur leur uniforme. A noter que la Handschar comportait un certain nombre de chrétiens à l’image d’une autre division SS musulmane : la division Skanderbeg, créée par Himmler en 1944 à l’instigation du Grand Mufti et composée pour sa part de Kosovars et d’Albanais. En URSS, sur le front de l’est, de très nombreux musulmans (mais pas exclusivement comme on le sait) vinrent combattre avec les Allemands : Caucasiens, Turkmènes, Tatars de Crimée… Pour ceux-ci, le but était de parvenir à défaire l’oppresseur soviétique qui les empêchait de pratiquer leur culte. Les Allemands participèrent ainsi à la réouverture de mosquées, ce qui leur amena d’énormes sympathies : plus de 300 000 volontaires musulmans d’URSS combattirent avec eux durant la guerre et pour la petite anecdote, 30 000 d’entre eux furent capturés en France à l’issue du débarquement des alliés.

Finissons sur la France où les relations entre les Allemands et les Arabes se déroulèrent sans heurts entre 1940 et 1944. A titre d’exemple, 18 000 Arabes travaillèrent pour l’organisation Todt. Un certain nombre d’entre eux avait d’ailleurs adhéré aux partis de la collaboration (RNP, PPF…). Ce qui a été dit plus haut reste valable pour la France : les nationalistes arabes, notamment algériens, présents sur son sol soutenaient l’Axe qu’ils voyaient comme un garant de la future indépendance de leurs pays. Ceux-ci avaient d’ailleurs été combattus par Blum et Daladier avant la guerre, ils cherchèrent donc eux aussi d’autres appuis. La figure la plus marquante de cette époque est Mohammed el-Maadi qui est le collaborateur de l’Axe le plus connu en France. Dès les premiers temps de l’occupation, il entre en contact avec les Allemands. Comme le Grand Mufti, il allie travaux de propagande (son journal er-Rachid –tirant à 80 000 exemplaires- appelle de ses vœux l’indépendance des pays arabes et la victoire de l’Axe) et recrutement de volontaires pour combattre les alliés. Fuyant l’avancée alliée en 1944, el-Maadi trouva refuge lui aussi en Allemagne où il fut accueilli par le Grand Mufti.

Les causes arabes furent indéniablement soutenues par les Allemands et les Italiens. Goebbels ne déclarait-il pas durant la guerre qu’Allemands et Arabes luttaient contre la « tyrannie impérialiste et ploutocratique » du monde juif et anglo-américain ? Cependant, si les relations Arabes / Axe furent fructueuses d’un côté, elles souffrirent d’une différence de traitement entre les Allemands et les Italiens qui ne parvinrent jamais à trouver une politique commune sur cet aspect. Ces derniers voulaient renforcer leur présence en Méditerranée, ce qui effrayait bien des nationalistes arabes qui préféraient ainsi donner leur soutien à l’Allemagne qui, de son côté, refusait de donner sa parole en vain sur les lendemains incertains de la guerre. La politique arabe d’Hitler, qui ne s’intéressa que tardivement à ses débouchés réels, resta prudente trop longtemps d’une part pour ne pas mécontenter Vichy et les Italiens mais aussi car il était obnubilé par son illusion de pouvoir, un jour, trouver un terrain d’entente avec l’Angleterre. Se rendant compte trop tard de ses erreurs et de ce qu’elles avaient coûté dans les évolutions de la guerre, il déclara en février 1945 : « L’allié italien nous a gênés presque partout. Il nous a empêchés de conduire une politique révolutionnaire en Afrique du Nord. Seuls, nous aurions pu libérer les pays musulmans dominés par la France. Le phénomène aurait eu une répercussion énorme en Egypte et dans le Moyen-Orient asservis aux Anglais. Tout l’Islam vibrait à l’annonce de nos victoires. La présence des Italiens à nos côtés nous paralysait et créait un malaise chez nos amis islamiques qui voyaient en nous les complices, conscients ou non, de leurs oppresseurs. Le Duce avait une grande politique à mener vis-à-vis de l’Islam. Elle a échoué, comme tant de choses que nous avons manquées au nom de notre fidélité à l’allié italien ! »

Stefano Fabei a écrit ici un livre d’importance et d’une grande richesse pour la compréhension de ces relations méconnues entre le faisceau, la croix gammée et le croissant. On regrettera simplement l’aspect trop détaillé de certaines parties qui perdent le lecteur entre la multitude de noms, de lieux et d’organismes divers et variés. L’auteur a depuis continué ses recherches sur ce thème et publié d’autres livres, non disponibles en français à ce jour.

Rüdiger

http://cerclenonconforme.hautetfort.com/archive/2013/01/14/chronique-de-livre-stefano-fabei-le-faisceau-la-croix-gammee.html

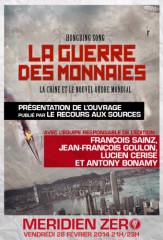

27/02/2014 – PARIS (NOVOpress) – Vendredi 28 février, dans son émission qui sera diffusée de 21 heures à 23 heures, la webradio Méridien Zéro reçoit François Sainz gérant des éditions “Le retour aux sources” accompagné de l’équipe du livre “La guerre des monnaies – La Chine & le nouvel ordre mondial” :

27/02/2014 – PARIS (NOVOpress) – Vendredi 28 février, dans son émission qui sera diffusée de 21 heures à 23 heures, la webradio Méridien Zéro reçoit François Sainz gérant des éditions “Le retour aux sources” accompagné de l’équipe du livre “La guerre des monnaies – La Chine & le nouvel ordre mondial” :

Les éditions Akribéia avaient eu la bonne idée de traduire il y a quelques années cet intéressant livre de l’historien italien Stefano Fabei, paru initialement en 2002. Fabei est un spécialiste du monde musulman et des relations que celui-ci a entretenu avec les puissances de l’Axe avant et pendant la Seconde Guerre Mondiale. Dans Le faisceau, la croix gammée et le croissant, sont présentées dans le détail les relations qui se nouèrent entre les Arabes et l’Islam d’une part et l’Italie fasciste et l’Allemagne Nationale-Socialiste d’autre part. Ces relations furent très nombreuses et l’auteur apporte sur celle-ci un éclairage très détaillé, fruit d’un colossal travail de recherche dans les archives de nombreux pays. Le livre fourmille de détails et il serait évidemment impossible de tous les recenser ici, nous nous attacherons donc à ce qui nous paraît être l’essentiel. Les nationalistes arabes avaient combattu l’Empire Ottoman avec l’Entente durant la Grande Guerre, pensant qu’ils obtiendraient à l’issue de celle-ci leur indépendance. Las, le traité de Sèvres (1920) remplaça la tutelle ottomane par celle de la France et de l’Angleterre qui obtinrent des mandats sur cette zone (Syrie, Irak, Palestine, Liban, Arabie) au nom de la Société des Nations. Les nationalistes arabes rêvant d’indépendance furent donc très mécontents de la tournure des évènements, ce qui les poussa à chercher des soutiens ailleurs. Soulignons que ce combat pour l’indépendance fut, dans les années qui suivirent, le principal moteur de l’intérêt que portèrent les nationalistes arabes à l’Italie fasciste et à l’Allemagne Nationale-Socialiste, même si il n’en fut pas le seul facteur et que des accointances idéologiques jouèrent également leur rôle.

Les éditions Akribéia avaient eu la bonne idée de traduire il y a quelques années cet intéressant livre de l’historien italien Stefano Fabei, paru initialement en 2002. Fabei est un spécialiste du monde musulman et des relations que celui-ci a entretenu avec les puissances de l’Axe avant et pendant la Seconde Guerre Mondiale. Dans Le faisceau, la croix gammée et le croissant, sont présentées dans le détail les relations qui se nouèrent entre les Arabes et l’Islam d’une part et l’Italie fasciste et l’Allemagne Nationale-Socialiste d’autre part. Ces relations furent très nombreuses et l’auteur apporte sur celle-ci un éclairage très détaillé, fruit d’un colossal travail de recherche dans les archives de nombreux pays. Le livre fourmille de détails et il serait évidemment impossible de tous les recenser ici, nous nous attacherons donc à ce qui nous paraît être l’essentiel. Les nationalistes arabes avaient combattu l’Empire Ottoman avec l’Entente durant la Grande Guerre, pensant qu’ils obtiendraient à l’issue de celle-ci leur indépendance. Las, le traité de Sèvres (1920) remplaça la tutelle ottomane par celle de la France et de l’Angleterre qui obtinrent des mandats sur cette zone (Syrie, Irak, Palestine, Liban, Arabie) au nom de la Société des Nations. Les nationalistes arabes rêvant d’indépendance furent donc très mécontents de la tournure des évènements, ce qui les poussa à chercher des soutiens ailleurs. Soulignons que ce combat pour l’indépendance fut, dans les années qui suivirent, le principal moteur de l’intérêt que portèrent les nationalistes arabes à l’Italie fasciste et à l’Allemagne Nationale-Socialiste, même si il n’en fut pas le seul facteur et que des accointances idéologiques jouèrent également leur rôle.