culture et histoire - Page 1907

-

Méridien Zéro - Au delà de la Nation,l'Empire...

-

Au sujet des tentatives de coopération entre les mouvements européens

« Le dépassement du nationalisme, seuls les nationalistes peuvent le faire. »

« Le dépassement du nationalisme, seuls les nationalistes peuvent le faire. »

(Maurice Bardèche)

16-17 décembre 1934 : Montreux (Suisse). Congrès des fascismes européens ; 13 pays représentés ; présence de A. Fonjallaz et G. Oltramare (Suisse), Eion O’Duffy (Irlande), Marcel Bucard (France), Vidkun Quisling (Norvège), Ion Motza (Roumanie), Georges S. Merkouris (Grèce), E.G. Caballero (Espagne), etc. Dans sa motion finale, le Congrès reconnaît à la quasi-unanimité Mussolini comme le « fondateur et chef du fascisme international ».

1949 : Londres. Création du Front Européen de Libération, sur la base de la « Proclamation de Londres » de l’américain Francis Parker Yockey. Les trois fondateurs sont F.P. Yockey, Guy Chesham et John Anthony Gannon. Le Front sera actif jusqu’en 1954, publiant le bulletin « Frontfighter ».

Mars 1950 : Rome. Premier congrès de l’opposition nationale européenne (9 pays représentés, avec Per Engdahl pour la Suède et K.H. Priester pour l’Allemagne).

Mai 1951 : Malmö. Congrès fondateur du Mouvement Social Européen (entre 60 et 100 délégués de 8 pays européens, dont Oswald Mosley, Maurice Bardèche, Per Engdahl, K.H. Priester, G.A. Amaudruz, Jean-Robert Debbault et Ernesto Massi).

Septembre 1951 : Zurich. La ligne « dure » se sépare du MSE et fonde le NOE (Nouvel Ordre Européen) ; les leaders sont, entre autres, le Français René Binet et le Suisse G.A. Amaudruz.

1959 : Uppsala (Suède). Colloque international qui se termine par la publication d’une déclaration commune : le « Message d’Uppsala ».

Mars 1962 : Venise. Convention à l’initiative d’Oswald Mosley. Participation de délégués britanniques (Mosley pour l’Union Movement), allemands (Adolf von Thadden pour le Sozialistiches Reichspartei), français, belges (Jean Thiriart pour le Mouvement d’Action Civique) et italiens (Giovanni Lanfre pour le Movimiento Soziale Italiano). A l’issue de la convention, une Déclaration Européenne est adoptée et la création d’un Parti National Européen est décidée.

1963 : fondation du mouvement « Jeune Europe » à l’initiative du Belge Jean Thiriart, qui adopte une orientation très anti-capitaliste et anti-américaine (le mouvement édite la revue « La Nation Européenne » de 1965 à 1969). Thiriart sera très actif jusqu’en 1969, établissant des contacts avec des pays communistes ou non-alignés (Baas irakien, résistance palestinienne, Egypte, Roumanie, etc.) et rencontrant des leaders comme Peron, Nasser, Ceausescu et Chou en Lai. Thiriart abandonnera ses efforts en 1969 et le mouvement disparaîtra peu après.

5-6 avril 1969 : Barcelone. Xe Congrès du NOE avec 60 délégués de 7 pays européens, dont le Suisse G.A. Amaudruz et le général croate V. Ljuburich.

13 mai 1970 : Paris. Meeting du mouvement français « Ordre Nouveau » à la Salle de la Mutualité, avec de nombreuses figures de l’opposition nationale française, et avec la présence de délégués européens, notamment des Italiens du MSI et le leader suédois Per Engdhal.

28 mars 1976 : Lyon. Rencontre internationale sous les auspices du NOE.

8-10 avril 1977 : Barcelone. XIIIe Congrès du NOE.

1979 : « l’Eurodroite » : liste commune pour les élections européennes (avec Blas Pinar pour l’Espagne, J.L. Tixier-Vignancourt pour la France et Giorgo Almirante pour l’Italie).

1991 : fondation du Front Européen de Libération (ELF, qui reprend les idées de l’Américain F.P. Yockey) par Marco Battara (Italie), Christian Bouchet (France) et Juan-Antonio Llopart (Espagne). L’ELF adopte une orientation paneuropéenne et « nationale-révolutionnaire » dans la lignée de Yockey, Otto Strasser et Jean Thiriart (décédé en 1992). Un de ses représentants sera le Russe Alexandre Douguine, futur leader « eurasiste ». Dissout en 2002, l’ELF a eu comme successeur le Réseau géopolitique européen.Jean-François Dumoulin http://www.voxnr.com

-

Dimanche 28 avril, Lille : 1ère journée régionale de Synthèse nationale dans le Nord…

-

L'Existentialisme

En France ce courant philosophique a été quasiment totalement lié à la personne de Sartre, même si ce dernier s'est inspiré de différents penseurs comme Kierkegaard, Hegel, Husserl, Heidegger... Le livre référence fut l'Être et le Néant mais Sartre développa aussi sa pensée dans la Critique de la raison dialectique. L'Existentialisme connut tous les excès puisque pour certaines femmes il suffisait de s'habiller en bohémienne et fréquenter certains cafés de Saint-Germain des Prés pour se définir comme existentialistes. Ce courant de pensée fut donc aussi une mode d'après guerre.'Qui dit mode dit aussi moment passager et il est vrai que maintenant la philosophie dite « sérieuse » se situe plutôt entre ce qu'on appelle la « continentale » (phénoménologie) et l'analytique. En plus du questionnement sur l'éthique existe aussi une philosophie des sciences.

Le questionnement sur l'existence, l'intériorité de l'homme a eu ses précédents avec des écrivains-philosophes comme Montaigne et Pascal avant Kierkegaard. La grande question de l'homme est l'existence et non un savoir académique dit objectif, le savoir des professeurs. Sartre postulera : « l'existence précède l'essence ». Cette formule est à l'opposé de tous les déterminismes religieux comme la prédestination, biologiques puisque pour certains biologistes nous sommes nos gènes, ou sociaux. Un sociologue comme Bourdieu considéra qu'on ne peut sortir de nos classes sociales originaires. Il n'existerait que de la reproduction sociale. La thèse de Sartre est donc quasiment un acte de foi même si ce dernier n'aimait sans doute guère cette expression. Il a aussi existé un existentialisme religieux comme celui de Gabriel Marcel à côté de celui de Sartre.

Sartre :

Il est difficile de parler de Sartre même des années après sa mort tant il a suscité les passions donc aussi les haines, ceci étant lié à son dévergondage politique. Il reste un grand écrivain au style très classique des romanciers XIXème siècle comme on peut le découvrir dans les chemins de la liberté. Il fut aussi un Narcisse de sa laideur physique qu'il portait comme un étendard. Son aura et sa légitimité intellectuelle, qui a tout écrasé sous lui du temps de son vivant, étaient fondées sur les milliers et milliers de pages qu'il a noircies sous l'effet des dopants. Il n'y a pas que les sportifs qui se dopent.

II a été considéré comme le pape de l'existentialisme avec quelques phrases-choc qui sont passées chez le public cultivé et même au delà « nous sommes condamnés à la liberté ». Sartre postulait la liberté comme il a beaucoup affirmé, ses affirmations passant pour « la » vérité de l'époque. Beaucoup de lecteurs se sont familiarisés avec la notion de l'en-soi et du pour-soi notions toutes hégéliennes qu'il a transformées, l'en-soi étant du domaine du réalisme, le pour-soi de l'idéalisme.

Une des grandes idées de Sartre est que nos actes nous fondent. Nous sommes nos actes. De là résulte notre responsabilité liée d'ailleurs à la liberté inhérente à notre existence selon lui. Sartre a voulu relier l'existentialisme au marxisme.

Dans la Critique de la raison dialectique il essaie de faire cette synthèse a priori contradictoire puisque notre existence et notre subjectivité sont en dehors de toute théorisation et de toute pensée englobante. Sartre est entré en marxisme comme d'autres en religion. « Le marxisme est l'horizon indispensable de notre temps ». Il justifiera même la violence pour se libérer de notre servitude.

Au delà des provocations et outrances, nous avons en affaires à un esprit brillant dans la lignée de Voltaire comme le système éducatif français de l'époque, très élitiste en fabriquait à Normale Sup rue d'Ulm à la différence d'Outre Rhin où l'on privilégie la profondeur.

Kierkegaard

Le philosophe danois est avant tout un penseur religieux.

Sa problématique est donc la foi, mais il fut avant tout un précurseur de l'existentialisme.

Au delà de l'aspect religieux de nombreuses réflexions sur l'existence ont amené plusieurs catégories nouvelles.

L'ennemi de Kierkegaard au départ est Hegel et son système de l'Histoire. Le philosophe réintroduit le subjectif, le seul qui a de la valeur face à la soi-disant objectivité du savoir abstrait ou théorique. L'analyse de l'angoisse sera reprise par Heidegger. L'angoisse vient du péché au départ pour Kierkegaard. Cette angoisse de l'existence ne peut être analysée dans aucune « Science ».

L'angoisse nous construit, elle fait saisir tous les possibles. Elle donne le vertige de la liberté. Le savoir abstrait, théorique du professeur a fait oublier à l'homme ce que veut dire exister. Semblable à Pascal qui redécouvre le cœur chez l'homme, le philosophe analyse l'intériorité. Kierkegaard valorisera la passion, sentiment de l'être qui existe. Le penseur doit être passionné, pour que tout devienne plus intense. Kierkegaard apposera l'Unique à l'universel de Hegel.

La foule ne peut être que négative face à la grandeur du solitaire : « l'homme spirituel se sépare de nous autres hommes parce qu'il peut supporter l'isolement ».

On retrouve les accents du livre de Schopenhauer « Aphorismes sur la sagesse dans la vie » où la solitude est célébrée. Le bavardage perd les humains. La déchéance dans le bavardage sera un thème heideggérien.

Heidegger

Le philosophe de Fribourg a repris la phénoménologie là où Husserl s'est arrêté. Après les critiques de l'objectivité et de la Science faites par son prédécesseur Heidegger construit son analyse existentiale.

II ne se revendiquait pas comme existentialiste. Il a inspiré Sartre et a lui-même repris des thèmes de Kierkegaard. Ce fut un créateur de philosophie.

Ses néologismes font partie maintenant de la philosophie.

Les modes d'être de l'homme sont appelés « existentiaux ». L'homme est être-au-monde. Le Dasein heideggérien signifie être là ou existence en allemand.

Les choses du monde sont en rapport avec nous comme instruments.

Heidegger réintroduit la situation affective de l'être-jeté ce qui le différencie de la vision scientifique du monde. Cela le distingue aussi de la raison kantienne.

On retrouve la subjectivité kierkegaardienne.

Le monde apparaît selon notre disposition : la-joie, la peur, la tristesse, l'ennui… Il n'y a de sujet pur néo-kantien, mais un être-là possédant une historicité.

L'être-jeté connaît aussi la déchéance dans le bavardage, la dictature du « on ». il est donc inauthentique.

L'inauthenticité est originaire à notre existence.

L'être là devient authentique lorsqu'il s'approprie soi-même. Heidegger fera aussi des analyses très fines dans « Sein und Zeit » sur le souci, l'angoisse, la mort qui nous sortent de la quotidienneté et font jaillir l'authenticité et tous nos possibles.

Conclusion

L'existentialisme est un courant de pensée lié à Sartre même si l'on peut considérer Kierkegaard comme un précurseur.

L'homme se construit par ses actes. Il est donc responsable de son essence et donc de tout devant tous.

« Si vraiment l'existence précède l'essence, l'homme est responsable de ce qu'il est » (Sartre).

Philosophie et politique ne font plus qu'un.

Cet existentialisme athée a sa cohérence puisqu'il faut rejeter selon lui un être supérieur appelé Dieu qui aurait déjà défini notre essence.

En fin de compte Sartre a crée sa théologie en négativité en inversant Luther.

PATRICE GROS-SUAUDEAU -

Frakass : Rêveur d'Empire

-

La campagne politique de Jeanne d'Arc

-

996-2010 : Actualité des Capétiens

Le mois d’octobre 996 est la date de la mort du moins connu des rois de France : Hugues Capet. C’est sous son règne que se soude le premier sentiment national “français”. Sous son règne aussi que l’Etat commence à prendre forme pour promouvoir le rayonnement et l’autonomie de la personne dans ses structures naturelles d’organisation, ses libertés concrètes, familiales, municipales, professionnelles : ces libertés que la justice d’un roi “au-dessus des partis” protégeait tant bien que mal contre les banquiers, les rapaces, les féodaux. Et il ne sert à rien de dire que la famille capétienne n’y parvenait pas complètement, quand les gouvernements “démocratiques” du XXIe siècle n'y parviennent plus du tout…

Inconnu, Hugues Capet ? Ce fut le cas pendant de nombreux siècles, presque tout le millénaire qui nous sépare de lui. Pour le Moyen-Âge, sa biographie tient en une ligne : Hugues succéda sur le trône de France au dernier roi carolingien. L’obscurité de l’homme est alors si complète que François Villon en fait le fils d’un boucher…

Les grands historiens de la République, Michelet en tête, ajoutent encore à l’ignorance la mauvaise fois de l’idéologie. Pour flétrir la naissance de la dynastie capétienne, ils inventent un Xe siècle de terreur apocalyptique, un “millénarisme” qui n’existait pas !

Ferdinand Lot lui-même, auteur de la première thèse universitaire sur le règne d’Hugues Capet (1904), en fait explicitement le dernier des médiocres : “Un homme faible, incertain, dont la prudence dégénérait en pusillanimité.” Rien de moins.

Fils de quelqu’un…

De fait, le premier Capétien fut élu ou accepté par des seigneurs dont certains régnaient en maîtres absolus sur de plus vastes territoires que le sien. Hugues Capet cependant ne sortait pas de l’ombre, ni d’une conspiration occasionnelle de l’Église et des “grands”. Il est le fils aîné du fameux duc de France, personnage plus puissant dans la vie du royaume que l’héritier carolingien : un véritable chef historique de la nation franque, allié à tous les princes d’Europe, maître de la politique française sous trois règnes différents.

Ces titres, Hugues le Grand ne les volait ni ne les devait à aucun pouvoir humain : il se les était mérités. Comme son père Robert 1er qui était mort roi de France les armes à la main. Comme son oncle Eudes, défenseur et comte de Paris, puis premier duc de France, élu lui aussi par pairs sur le trône vacant. Comme Robert le Fort, héros national, premier ancêtre connu de la lignée capétienne, qui rendit l’âme à Dieu sous le porche d’une basilique angevine en fondant sur l’envahisseur.

Le 3 juillet 987, dans l’église de Noyon, quand Hugues Capet accède à son tour à la consécration suprême du sacerdoce royal, trois générations de “Robertiens” avaient fait face pendant plus d’un siècle à tous les dangers. Des vies entières à cheval, en armes, à la grâce de Dieu, pour arrêter le Hongrois, décourager le Viking, châtier le brigandage des petits et des grands…

Lieutenant-général du royaume, duc ou roi, le Capétien est né pour se battre comme d’autres pour se coucher. Entre Seine et Loire, et souvent au-delà par le jeu des alliances au sein de la féodalité, la sécurité des populations civiles dépend de sa bravoure, de son adresse, de sa loyauté. Que cette famille soit devenue rapidement plus célèbre et plus riche que celle des derniers rois carolingiens, comment s’en étonner ? Qu’elle ait aimé les bonnes villes et les belles abbayes de France qu’on cédait en échange du service militaire, faut-il le regretter ? Qu’elle ait noué alliance avec les moines du mouvement clunisien contre les brebis galeuses de la noblesse chrétienne et un clergé séculier parfois corrompu, pourquoi s’en plaindrait-on aujourd’hui ?…

Dans ce qui deviendra pendant plus de deux siècles le “pré carré capétien”, les habitants du royaume de France avaient tout lieu au contraire de s’en féliciter ! L’organisation des solidarités féodales tentait alors d’imposer la “paix de l’ordre” aux innombrables prédateurs du temps. Dans ce tissu, au sommet de la hiérarchie, la famille capétienne fit mieux les choses, voilà tout. Elle défendait les siens. Elle conservait l’héritage. Elle honorait le contrat.

Au-dessus des partis

Hugues Capet héritait des immenses qualités de sa race en même temps que du titre prestigieux de dux Francorum : numéro un, chef des Francs ! Il s’accrocha bec et ongles au grand domaine familial pour le gérer au mieux des intérêts communs. Évitant avec soin les intrigues de palais, il servit loyalement Lothaire, le roi carolingien. C’est sous ce règne, et grâce au duc, que se soude le premier sentiment national “français” face aux prétentions germaniques, dans l’Empire finissant.

Avec Hugues, qui bénéficia d’une paix relative, la lignée capétienne s’affine et se spiritualise considérablement. L’homme est d’une courtoisie si parfaite qu’on la prend pour de l’effacement. Cette modestie cache une intelligence très vive des hommes et des événements. Le duc de France répond sans faiblesse aux convocations royales, il sait se battre, mais préfère la diplomatie à la guerre chaque fois que l’occasion s’en présente. A ce jeu, Hugues Capet sort toujours gagnant : l’homme peut attendre ; il sait risquer ; il voit plus loin que les princes et seigneurs de l’époque, ses turbulents cousins.

Fin psychologue, Hugues sait aussi se montrer généreux face aux faiblesses de ses contemporains. C’est encore une nouveauté, dans le “Haut Moyen-Age”, ce monde de rapaces ou de simples soldats. Aux traîtres, selon la formule évangélique, on le voit pardonner soixante-dix-sept fois sept fois. Sauf lorsqu’il y va de l’intérêt de l’État, qu’il est alors le seul à percevoir clairement. Dans tous les autres cas, il attend pour recourir à la force d’avoir épuisé tous les moyens de conciliation.

“Sa foi est vécue, militante”, écrit justement Bordonove. Elle ne doit rien à un quelconque calcul politicien. Nulle trace non plus dans son règne de cléricalisme ou de théocratie. Hugues Capet a soutenu comme duc puis comme roi le beau mouvement de purification clunisienne et les prélats réformateurs du chapitre de Metz parce qu’il y voyait l’intérêt du royaume, en même temps qu’il fut porté par eux sans l’avoir cherché. Mais il n’avait de cesse de contrer les évêques qui conspiraient pour l’Empire, ou confondaient leurs charges avec un portefeuille immobilier !

Hugues Capet n’aimait pas le faste des palais carolingiens ni le bavardage des intrigants. Il aimait la vie simple et les moines de l’Ordre bénédictin, qui le lui ont bien rendu. Il aimait revêtir la chape du “comte-abbé” pour s’asseoir dans le chœur et chanter avec eux. Il s’y forgea une très haute idée politique et spirituelle de sa mission de roi :

“Eliminer tout ce qui pourrait être nuisible au progrès de la société humaine et augmenter tout ce qui lui serait profitable… Mettre la puissance royale donnée par le Ciel, non pas au service des voluptés lubriques, mais à l’instauration et à la défense des saintes églises, à la protection des opprimés, au châtiment des malfaiteurs, en y apportant toutes nos capacités.”

Cette définition est d’Hugues 1er lui-même dans un diplôme de 991. Elle traduit la pensée constante du règne chez le fondateur de la grande Dynastie : “Nous n’avons de raison d’être que si nous rendons bonne justice à tous.” C’est aussi la formule ou plutôt le serment du sacre, qui met le roi au-dessus des partis… Un serment dont va jaillir la France elle-même dans sa vocation chevaleresque et militante au service de la Chrétienté… Un serment qui porte sur les fonts baptismaux huit siècles d’histoire de France, servis par quarante rois.

La grande leçon du millénaire capétien

Hugues Capet n’a donc pas fondé la plus grande dynastie du monde en rupture avec son clan, par des conspirations nocturnes ou par un coup d’Etat. Il ne se croit pas empereur ou citoyen du monde, et n’épuise pas sa belle intelligence politique à réformer l’univers, mais s’applique à penser dans sa tête à ce qui dépend de lui comme duc, puis comme roi des Francs.

Pour lui et tous ses héritiers, l’intérêt de la grande “famille” passe avant : c’est la vertu de piété filiale qui mène au patriotisme, c’est-à-dire à la défense et à la prospérité du territoire reçu… Hugues Capet préférait ses frères Otton et Eudes-Henri à ses cousins de la famille carolingienne ; il préférait ces cousins aux encombrants voisins de la Marche d’Espagne ou des comtés bretons, et ces voisins eux-mêmes aux nombreux barbares du temps.

“Chrétienté bien ordonnée commence par soi-même.” Le bonheur français et le rayonnement international de la France sont sortis de cet adage tout simple vécu par les rois capétiens. Les Révolutionnaires de 89, comme ceux qui en perpétuent aujourd’hui les doctrines sous des masques divers, préfèrent le cosmos au terroir, les idées aux hommes, et leurs systèmes de domination étatique aux conditions concrètes de l’épanouissement social.

Même sans idéologie formelle, le politique contemporain favorisera toujours la puissance de l’Etat contre le rayonnement et l’autonomie de la personne dans ses structures naturelles d’organisation ; contre ses libertés concrètes, familiales, municipales, professionnelles : ces libertés que la justice du roi protégeait tant bien que mal contre les banquiers, les rapaces, les féodaux.

Et il ne sert à rien de dire que la famille capétienne n’y parvenait pas complètement. Aucun régime n’abolit les passions mauvaises dans le cœur de l’homme. Ceux qui promettent le paradis, au contraire, conduisent toujours à l’asservissement, au génocide et à la suppression des pauvres… par une paupérisation généralisée. Dans le meilleur des cas, qui semble encore le nôtre aujourd’hui, la démocratie organisera simplement la loi du plus fort en créant une compétition permanente pour s’emparer des pouvoirs économiques et du contrôle de l’Etat.

La leçon du millénaire capétien, mais il faudra des décennies pour en découvrir tout le sens, dit exactement le contraire : elle dit le droit des faibles à être défendus, et le devoir des meilleurs à leur prêter main-forte face au péril quotidien, au prix éventuellement le plus fort qui est le prix du sang. Telle était en France la véritable loi de l’aristocratie, avant qu’elle ne dégénère en caste, et la signification profonde du sacerdoce royal : le meilleur s’engage à consacrer sa vie pour assurer la justice et la paix de l’ordre à ceux qui deviennent ses sujets.

Encore une fois, il ne sert à rien de crier que plusieurs de nos rois furent inégaux à la tâche, voire indignes de la fonction définie. Car l’éventualité d’un prince qui servirait mal reste largement préférable à la certitude d’un système de domination économique et sociale qui détruit les défenses naturelles des citoyens et les exploite complètement.

Les politologues et les économistes, sans parler des vrais philosophes, s’accordent à reconnaître les méfaits grandissants du centralisme bureaucratique de l’Etat. Combien de siècles leur faudra-t-il encore pour comprendre que le meilleur programme électoral du monde ne suffit pas encore à placer le chef au-dessus de l’administration, de la démagogie et des puissances d’argent ?

©Emmanuel Barbier/ Sedcontra.fr, octobre 2010

-

Les relations germano-espagnoles de 1936 à 1940

Il est un chapitre peu connu de l'histoire européenne de ce siècle : celui des relations germano-espagnoles de 1930 à 1945. L'historien Matthias Ruiz Holst vient de combler, en quelque sorte, une lacune de l'histoire contemporaine en faisant paraître un ouvrage concis, didactique, clair, bien formulé sur cette question cruciale, qui, parallèlement, met en exergue bon nombre de caractéristiques des régimes national-socialiste et franquiste.Franco fait appel aux Allemands

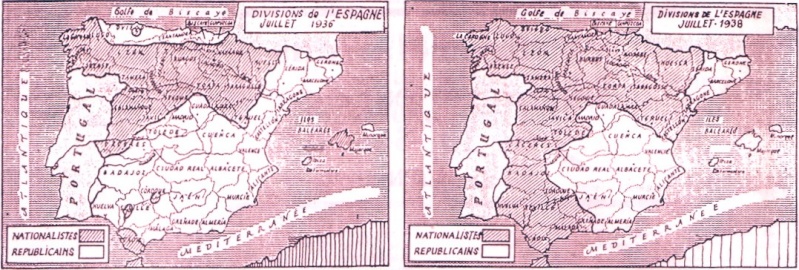

La République espagnole (1931-1939) avait établi des relations commerciales suivies tant avec la République de Weimar qu'avec l'Allemagne de Hitler. Les relations entre les 2 pays étaient donc des plus banales. Tout change dès qu'éclate la guerre civile : les troupes de Franco, principalement massées au Maroc, doivent trouver les moyens de franchir le Détroit de Gibraltar, pour appuyer les rebelles anti-républicains de la Péninsule. Ceux-ci, au départ, n'avaient guère enregistré de succès. Un simple coup d'œil sur la carte permettait de voir que les Républicains étaient restés maîtres des villes principales (Madrid, Barcelone, Valence et Bilbao). Franco envoie aussitôt une délégation à Rome pour demander l'appui de Mussolini, ainsi qu'un capitaine Arranz à Berlin, accompagné d'un intermédiaire allemand, Johannes Bernhardt. La mission des 2 hommes consistait essentiellement à demander la livraison d'avions, capables de faire passer les troupes du Maroc en Andalousie. Apparemment sans consulter personne, ni les instances du parti ni les diplomates professionnels, Hitler accepte la proposition de Franco.Pour Holst, cette décision rapide indiquerait que Hitler, en se conciliant Franco, tenait compte d'un projet géo-stratégique à long terme qu'il concoctait depuis longtemps. En effet, en se créant un allié à l'Ouest, il bouleversait tout l'équilibre ouest-européen ; le gouvernement républicain francophile serait remplacé par un gouvernement hostile à la France, empêchant du même coup que ne se constitue un bloc franco-hispanique allié à l'Union Soviétique. En brisant la cohésion de l'Ouest latin, Hitler pouvait, pense Holst à la suite de l'historien espagnol Ángel Viñas, réaliser par les armes et par l'économie son plan de création d'un espace vital dans l'Est européen, sans risquer une guerre sur 2 fronts.[La situation du front en juillet 1936 (à g.) et en juillet 1938 (à d.). Après la conquête de la Catalogne, et la chute de Barcelone, Franco tiendra définitivement la victoire. L'Espagne cesse d'être un atout pour la France qui, ipso facto, se retrouve coincée entre une Allemagne puissante et une Espagne affaiblie mais favorable à sa protectrice germanique. L'équilibre européen de Versailles est rompu, d'autant plus que Hitler réalise l'Anschluß et annexe le territoire des Sudètes.]

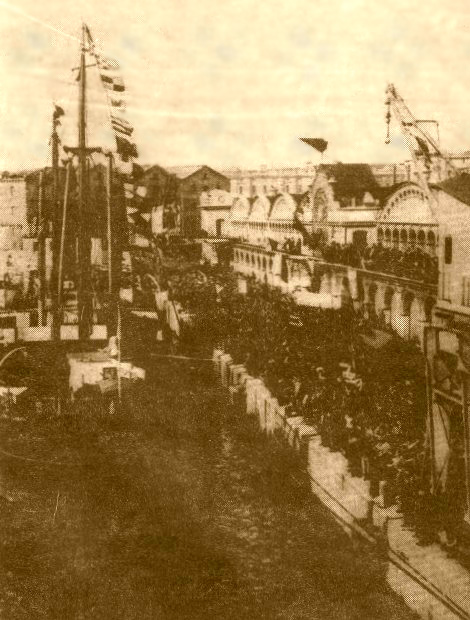

La République espagnole (1931-1939) avait établi des relations commerciales suivies tant avec la République de Weimar qu'avec l'Allemagne de Hitler. Les relations entre les 2 pays étaient donc des plus banales. Tout change dès qu'éclate la guerre civile : les troupes de Franco, principalement massées au Maroc, doivent trouver les moyens de franchir le Détroit de Gibraltar, pour appuyer les rebelles anti-républicains de la Péninsule. Ceux-ci, au départ, n'avaient guère enregistré de succès. Un simple coup d'œil sur la carte permettait de voir que les Républicains étaient restés maîtres des villes principales (Madrid, Barcelone, Valence et Bilbao). Franco envoie aussitôt une délégation à Rome pour demander l'appui de Mussolini, ainsi qu'un capitaine Arranz à Berlin, accompagné d'un intermédiaire allemand, Johannes Bernhardt. La mission des 2 hommes consistait essentiellement à demander la livraison d'avions, capables de faire passer les troupes du Maroc en Andalousie. Apparemment sans consulter personne, ni les instances du parti ni les diplomates professionnels, Hitler accepte la proposition de Franco.Pour Holst, cette décision rapide indiquerait que Hitler, en se conciliant Franco, tenait compte d'un projet géo-stratégique à long terme qu'il concoctait depuis longtemps. En effet, en se créant un allié à l'Ouest, il bouleversait tout l'équilibre ouest-européen ; le gouvernement républicain francophile serait remplacé par un gouvernement hostile à la France, empêchant du même coup que ne se constitue un bloc franco-hispanique allié à l'Union Soviétique. En brisant la cohésion de l'Ouest latin, Hitler pouvait, pense Holst à la suite de l'historien espagnol Ángel Viñas, réaliser par les armes et par l'économie son plan de création d'un espace vital dans l'Est européen, sans risquer une guerre sur 2 fronts.[La situation du front en juillet 1936 (à g.) et en juillet 1938 (à d.). Après la conquête de la Catalogne, et la chute de Barcelone, Franco tiendra définitivement la victoire. L'Espagne cesse d'être un atout pour la France qui, ipso facto, se retrouve coincée entre une Allemagne puissante et une Espagne affaiblie mais favorable à sa protectrice germanique. L'équilibre européen de Versailles est rompu, d'autant plus que Hitler réalise l'Anschluß et annexe le territoire des Sudètes.] [Si l'ltalie et l'Allemagne arment Franco, la France du Front Populaire et l'URSS arment les Républicains. Ci-contre un navire russe, dont le port d'attache est Odessa, arrive à Barcelone sous les acclamations d'une foule nombreuse, massée sur les quais. Après la victoire franquiste, Staline changera en quelque sorte son fusil d'épaule et préférera s'allier à Hitler. En août, le pacte germano-soviétique est signé à Moscou entre Molotov et Ribbentrop. Les religionnaires communistes et les occidentalistes connaissent un désarroi majeur. Franco, qui assied son régime sur l'anti-communisme et est débiteur de l'Allemagne, ne sait plus sur quel pied danser. L'arrière-plan de l'alliance entre Hitler et Staline demeure obscur. La plupart des historiens contemporains n’y voient qu'une alliance purement tactique et négligent l'étude des différentes forces divergentes qui animaient encore les sociétés russe et allemande, malgré la dictature. C'est sur base d'une telle analyse que l'on découvrira sans doute, un jour, la clef de l'énigme.]

[Si l'ltalie et l'Allemagne arment Franco, la France du Front Populaire et l'URSS arment les Républicains. Ci-contre un navire russe, dont le port d'attache est Odessa, arrive à Barcelone sous les acclamations d'une foule nombreuse, massée sur les quais. Après la victoire franquiste, Staline changera en quelque sorte son fusil d'épaule et préférera s'allier à Hitler. En août, le pacte germano-soviétique est signé à Moscou entre Molotov et Ribbentrop. Les religionnaires communistes et les occidentalistes connaissent un désarroi majeur. Franco, qui assied son régime sur l'anti-communisme et est débiteur de l'Allemagne, ne sait plus sur quel pied danser. L'arrière-plan de l'alliance entre Hitler et Staline demeure obscur. La plupart des historiens contemporains n’y voient qu'une alliance purement tactique et négligent l'étude des différentes forces divergentes qui animaient encore les sociétés russe et allemande, malgré la dictature. C'est sur base d'une telle analyse que l'on découvrira sans doute, un jour, la clef de l'énigme.]Isoler la France

Grâce à la nouvelle configuration géostratégique que l'aventure franquiste permettait d'envisager, l'Allemagne n'était plus coincée entre une France rouge, alliée à une Espagne sociale-démocrate, et une URSS qui avançait aussi ses pions en Tchécoslovaquie. En revanche, si Franco réussissait son coup avec l'appui germano-Italien, ce serait la France du Front Populaire qui serait coincée entre une Allemagne industriellement forte et socialement stabilisée et une Espagne alliée au Reich et économiquement complémentaire de la machine industrielle tudesque. D'autant plus qu'au Nord, Léopold III s'apprêtait à dénoncer les accords militaires franco-belges et à opter pour une neutralité stricte.Prudents, Hitler et Mussolini ne reconnaissent les “nationaux” comme gouvernants de l'Espagne que le 18 novembre 1936. Le premier ambassadeur allemand dans l'Espagne nationale fut le Général von Faupel, préféré d’Hitler et du parti. L'objectif de von Faupel, c'était de mettre sur pied un État espagnol calqué sur l'appareil “social-révolutionnaire” allemand ; von Faupel favorisera ainsi les éléments les plus “gauchistes” de la Phalange, organisation complètement disloquée après la mort de son leader José Antonio. L'ambassadeur allemand favorisera Manuel Hedilla que Franco fera condamner à mort. Avec la chute du prolétarien social-justicialiste Hedilla, nous constatons un premier clivage, insurmontable, entre Allemands et Espagnols : Franco ne veut pas d'une révolution sociale et demande à Hitler que von Faupel soit évincé.Créer le chaos en Méditerranée occidentale

Après l'incident Hedilla-Faupel, la Grande-Bretagne conservatrice se rapproche de Franco, heureux de pouvoir contre-balancer ainsi l'influence allemande, de plus en plus forte. Franco peut ainsi jouer sur 2 tableaux et marchander les compensations demandées par le Reich pour sa contribution militaire à la guerre civile. Après Munich, qui constitue incontestablement un succès de la diplomatie hitlérienne, Franco se rapproche une nouvelle fois de l'Allemagne, en passe de devenir maîtresse du centre du continent, sans renoncer aux acquis de ses rapprochements avec les démocraties occidentales.Au début de l'année 1939, les relations germano-espagnoles sont positives, dans un environnement international de plus en plus complexe. La victoire finale des nationaux ne faisant plus aucun doute, quelques esprits machiavéliens, à Berlin, en viennent à souhaiter un pourrissement de la situation et une prolongation de la guerre civile espagnole. En effet, si la guerre durait longtemps, le Reich pouvait gagner du temps : Anglais et Italiens se seraient affrontés en Méditerranée pour le contrôle des Baléares ; Italiens et Français se seraient retrouvés à couteaux tirés pour la Tunisie, etc. Pendant ce temps, les Allemands auraient eu les mains libres pour réaliser l'Anschluß et règler le problème de la Tchécosolovaquie. De plus, les Britanniques, aux prises avec les Italiens, auraient cherché à se ménager les bonnes grâces de Berlin et, du coup, la France, trop faible, n'aurait pas pu s'attaquer seule à l'Allemagne.L'Espagne : un allié de l'Axe très affaibli

Quand, le 1er avril 1939, la guerre civile espagnole prend fin avec la victoire des franquistes, l'Espagne est exsangue, son potentiel industriel est réduit à rien et, à cause d'une destruction systématique des moyens de transport, le ravitaillement de la population connaît une situation catastrophique. Allemands et Italiens s'aperçoivent qu'ils se sont donné un allié dans le sud-ouest européen mais que cet allié est si affaibli qu'ils seront obligés de subvenir partiellement à ses besoins, s'ils veulent faire valoir à leur profit les atouts géostratégiques de sa configuration péninsulaire.En cas de conflit entre l'Axe Rome-Berlin et l'Entente Paris-Londres, l'Espagne représente un ensemble de bases potentielles, importantes pour la maimaîtrise de la Méditerranée occidentale et de l'Atlantique. Le souci de Berlin, dans les 6 premiers mois de 1939, c'est de renforcer le potentiel militaire espagnol, sans que la Wehrmacht n'ait à en souffrir et sans que Franco ne doive s'adresser aux puissances de l'Entente. Résultat : l'Espagne conserve un statut de stricte neutralité, qu'elle envisage de garder pendant 5 années, tout en signant des accords avec le Reich.Pour l'Italie : un accès à l'Atlantique ; pour l'Espagne : une nouvelle « dimension impériale »

Afin de ne pas laisser à l'Axe l'exclusivité d'un partnership privilégié avec l'Espagne, l'Angleterre et la France assouplissent leurs positions et nomment Peterson et le Maréchal Pétain, personnalités non contestées par les Espagnols, aux postes d'ambassadeurs à Madrid. Les Espagnols germanophiles et fascisants, dont le Ministre de l'Intérieur Serrano Súñer, prônent une intensification des contacts avec Rome et Berlin, afin de faire pression sur la France pour qu'elle cède en Afrique du Nord les territoires convoités par l'Espagne. Avec les Baléares comme bases, une alliance hispano-italo-allemande pourrait couper la France de l'Algérie, affirmait, menaçant, un ambassadeur espagnol en Turquie.Conscients de la menace, les Anglais, par l'intermédiaire de Lloyd George, arguent que l'Espagne, de par sa position géographique, ne peut entièrement se désolidariser de la thalassocratie britannique, surtout quand son ravitaillement demeure précaire. Súñer, lui, ne désarme pas et suggère à Mussolini une « réorganisation de l'espace ouest-méditerranéen » : le Maroc tomberait entièrement sous la coupe des Espagnols, tandis que l'Algérie et la Tunisie entreraient dans la sphère d'influence italienne ; ainsi, Espagnols et Italiens contrôleraient conjointement le Détroit de Gibraltar et l'accès à l'Atlantique. L'intérêt italien, dans ses projets et spéculations, c'était précisèment d'acquérir cet accès à l'Atlantique ; l'Espagne, quant à elle, souhaitait sortir de 3 siècles d'isolement et retrouver une “dimension impériale”.Franco désapprouve le pacte germano-soviétique mais refuse une alliance ouest-européenne anti-allemande

Après le coup de Prague, perpétré par Hitler, et l'invasion de l'Albanie par Mussolini, la situation en Europe devient terriblement instable, ce qui inquiète Franco, soucieux de ne se voir entraîner dans un conflit, alors que son pays panse encore les plaies affreuses de la guerre civile. Franco estime que l'Europe a besoin d'un minimum de 5 années de paix et joint sa voix à celles de Léopold III, du Pape et de Mussolini qui demandent aux belligérants anglais, français, allemands et polonais la localisation du conflit quand éclate la guerre, le 1er septembre 1939.

Les relations germano-espagnoles vont se rafraîchir considérablement à cause du Pacte germano-soviétique. L'anti-communisme était devenu l'idéologie stabilisatrice du nouveau régime espagnol, arrivé au pouvoir avec l'aide allemande. Comment dès lors faire accepter, par l'opinion publique, l'alliance entre Hitler et Staline ? Franco, par l'intermédiaire de son ambassadeur Magaz, laisse entendre sa réprobation et son inquiétude de voir l'URSS s'étendre à l'ouest au détriment de la Pologne catholique.

La presse espagnole commente les dangers de l'accroissement du bolchévisme et adopte une attitude résolument pro-finlandaise quand Staline attaque la petite puissance nordique le 30 novembre 1939. Le tandem germano-russe, aux possibles effrayants pour toute conscience occidentaliste et catholique, va servir d'épouvantail utile à la France et à l'Angleterre, qui suggèrent à Franco une “alliance ouest-européenne”, suffisamment solide pour faire face à la “barbarie germanique et slave”. Français et Anglais s'apprêtaient à “blanchir” totalement Franco aux yeux de leurs opinions publiques respectives, de façon, spéculaient-ils, à ce que l'Espagne puisse opérer un retour brillant sur la scène internationale. Franco, conscient du caractère intéressé de ces avances, restera toutefois sceptique et ne s'engagera pas.

Fin 1939, les relations germano-espagnoles sont donc au plus bas ; la France et l'Angleterre tentent de reprendre pied en Espagne et Franco joue sur tous les tableaux pour améliorer le sort de son malheureux pays, tout en marquant sa réticence à l'égard du jeu de Ribbentrop et Molotov.

Revendications espagnoles en Afrique du Nord

À partir des premiers mois de 1940, l'Espagne tentera un rapprochement progressif avec l'Allemagne, Franco étant soulagé de voir que la coopération germano-soviétique s'était bornée à la Pologne, réglant du même coup la question du Corridor de Dantzig, et ne s'était pas étendue à la Finlande. L'Italie agissait de même, resserrant encore davantage les liens qui l’unissaient à l'Allemagne. Franco s'aperçoit que l'alliance germano-russe n'a d'autre but que de permettre à la puissance allemande de se tourner vers l'Ouest et de ne pas ouvrir un front oriental. Cette volonté apparente d'en découdre avec la France incite les Espagnols et les Italiens à réitérer leurs revendications sur le Maroc, la Corse, la Tunisie et l'Algérie.Du côté allemand, les avances espagnoles sont ignorées : Goering refuse de livrer un matériel précieux dont a besoin l'Allemagne, pas encore prête militairement à affronter Anglais et Français. Les Allemands avaient mal pris les réticences de Franco à l'égard du Pacte Ribbentrop-Molotov. L'Espagne, par le truchement d'un mémorandum secret transmis à l'Ambassadeur allemand en poste à Madrid, essaie la surenchère en laissant sous-entendre que si l'Italie entrait en guerre aux côtés du Reich, les Alliés ne manqueraient pas d'occuper Tanger, d'élargir la zone entourant Gibraltar et de s'emparer des Baléares. L'Espagne serait ainsi bon gré mal gré jetée dans le camp de l'Axe. Donc, pour empêcher Français et Anglais de se rendre maîtres de la Méditerranée occidentale, les Allemands doivent livrer du matériel de guerre à l'Espagne et réviser leurs positions.De la neutralité à la « non-belligérance » ; occupation de Tanger

L'occupation du Danemark et la campagne de Norvège, en avril 1940, met un terme aux démarches espagnoles ; puis, avec la campagne de France, les Allemands atteignent les Pyrénées, créant un fait nouveau : une liaison terrestre directe entre l'Espagne et l'Allemagne. Mais Goering ne change pas d'avis : la position “trop neutre” (überneutral) de l'Espagne ne permet pas d'envisager la livraison d'un matériel dont les armées allemandes, spécialement la Luftwaffe, ont un besoin pressant. Qui plus est, l'intention des Allemands, après l'effondrement de la France, était de pactiser avec les Anglais, donc de mettre la question de Gibraltar au frigo.Les Espagnols, eux, cherchent surtout à combler le vide laissé par la France en Afrique du Nord mais l'état de leur armée et la vétusté de leurs matériels ne permet pas un coup de main définitif. Pour faire fléchir les Allemands, les Espagnols abandonnent leur statut de neutralité pour adopter celui, hybride, de “non-belligérance” ; aussitôt, des unités espagnoles occupent la zone internationale de Tanger, au moment où les troupes allemandes pénètrent dans Paris. Hitler se félicite de cette initiative espagnole et incite Vigón et Franco à s'emparer de Gibraltar de la même façon, modifiant de la sorte sa volonté préalable de ménager les Anglais.Le dilemme : parier sur l'Espagne ou ménager la France de Vichy

Mais satisfaire les ambitions espagnoles comportait des risques énormes, notamment celui de devoir venir en aide à l'Espagne mal armée en cas de riposte anglaise. Si l'Espagne souhaite occuper Gibraltar, elle doit le faire seule, sans appui allemand. D'autant plus que l'Allemagne renonce à occuper totalement la France, afin d'empêcher que la flotte française ne passe aux Anglais et qu'un gouvernement français ne s'installe en Algérie pour poursuivre la guerre. Hitler choisit donc la conciliation avec la France, ce qui déçoit et contrarie Ciano, même si celui-ci perçoit chez le dictateur allemand une certaine duplicité : vouloir ménager provisoirement la France pour pouvoir pactiser avec l'Angleterre et, éventuellement, s'entendre avec elle sur le dos de la France.Pour l'Espagne, l'armistice signé par Pétain constitue un obstacle à ses visées nord-africaines. En effet, si la France avait continué la guerre et déménagé son Parlement en Algérie, l'Espagne aurait constitué une zone de transit pour les armées germaniques et Tanger une excellente tête de pont pour l'Axe, cette fois augmenté de l'Espagne. Dans les milieux germanophiles espagnols, on parlait déjà de soulever les tribus marocaines hostiles à la France, de réveiller les souvenirs de la Guerre du Rif, afin de faciliter la mainmise hispano-germanique sur le Maroc et préparer l'invasion et le dépeçage de l'Algérie. Ces projets n'ont jamais vu le jour, parce que l'Allemagne n'était pas en mesure de livrer du matériel à l'Espagne, ne le souhaitait pas vraiment et espérait un armistice avec l'Angleterre qui, elle aussi, avait des intérêts en Méditerranée qu'il ne fallait pas contrarier.En juillet 1940 : liquider l'Angleterre ou ouvrir la guerre à l'Est ?

Au début du mois de juillet 1990, Hitler espérait encore que l'Angleterre allait accepter ses propositions de paix. Mais, 2 semaines plus tard, il dut se rendre à l'évidence : Londres était décidée à continuer la guerre et pariait sans nul doute sur un renversement de l'alliance germano-russe et/ou sur une entrée en guerre des États-Unis. Hitler, dit Holst, voulait alors mettre son projet de guerre à l'Est immédiatement à exécution et s'emparer des matières premières russes. Une rapide victoire à l'Est aurait, pensait Hitler, contraint les Anglais à accepter les propositions allemandes, avant que les États-Unis ne soient prêts à entrer en guerre.Avec Jodl, Hitler se décide finalement à poursuivre la guerre contre l'Angleterre en attaquant directement les Îles Britanniques, d'abord par une offensive aérienne, préparatrice d'un débarquement. Parallèlement à cette attaque directe, l'Axe devait déployer une stratégie “périphérique”, consistant à exclure les Anglais de la Méditerranée, en bloquant Suez et Gibraltar et en coupant la route du Moyen-Orient. Cette perspective impliquait la constitution d'un “bloc continental”, dont l'objectif serait de ramener la thalassocratie britannique à la raison et d'empêcher toute velléité américaine d'intervention dans les affaires du Vieux Monde.Le 27 septembre, Allemands, Italiens et Japonais signent un Pacte Tripartite allant dans ce sens, Pacte auquel est également conviée l'Union Soviétique. La stratégie allemande s'était donc radicalement transformée au cours de l'été 1940 : en juillet, on envisageait un coup contre la Russie et en septembre, on réitérait le projet d'alliance continentale dirigée contre les puissances maritimes. L'Allemagne oscillait entre 2 solutions : 1) abattre l'URSS pour s'emparer de ses matières premières et ne plus dépendre des livraisons russes et 2) forger un bloc continental, impliquant la libération de la Méditerranée de la présence anglaise et verrouillant l'Europe et l'Afrique du Nord à l'encontre de tout interventionnisme américain.Création d'un “bloc continental” et éviction des AnglaisEn septembre, c'est indubitablement la seconde solution qui prime et, automatiquement, l'Espagne acquiert, dans ce jeu, une place prépondérante. Le “bloc continental” doit présenter aux thalassocraties anglaise et américaine une façade s'étendant du Cap Nord au Maroc. Des agents de l'Abwehr de Canaris se rendent en Espagne, accompagnés de militaires détachés auprès de Vigón, chef de l'État-major espagnol. Objectif : étudier les possibilités de s'emparer de Gibraltar et préparer l'entrée de l'Espagne dans la guerre et ce, dans les conditions optimales.Mais la situation de l'Espagne est tellement précaire que l'Allemagne ne peut prendre en mains ni la machine militaire espagnole ni le ravitaillement de la population. De plus, un alignement de l'Espagne sur l'Axe impliquerait immédiatement une attaque anglaise contre les Canaries, les Baléares, le Portugal ou le Maroc espagnol, à laquelle l'Espagne n'était en mesure de faire face. L'Allemagne ne pouvait pas prendre le risque d'épauler son allié ouest-méditerranéen dans de telles conditions.Hitler et Franco à Hendaye

D'autres considérations bloquent le projet d'alliance germano-espagnol : l'attitude foncièrement anti-française des Espagnols risque de faire basculer les Français d'Afrique du Nord dans le camp anglo-gaulliste et de réduire à néant la collaboration avec Vichy. Pour les Allemands, incapables de contrôler seuls le territoire métropolitain français sans l'aide du gouvernement de Vichy, il était important que les colonies d'Afrique du Nord restent fidèles au Maréchal Pétain. Le 4 octobre, Hitler fait part à Mussolini de ses intentions de ménager à la fois Espagnols et Français et demande au Duce de l'aider à calmer et limiter les revendications espagnoles.C'est avec ce plan de conciliation en tête qu’Hitler se rend à Hendaye pour y rencontrer Franco. Hitler voulait que Franco se rende compte que la France n'était pas encore totalement hors jeu et que, pour l'instant, vu la faiblesse relative de l'Allemagne, qui ne pouvait se permettre de contrôler à la fois le territoire métropolitain français et les colonies d'Afrique du Nord après conquête militaire, il était impossible de promettre officiellement à l'Espagne, elle aussi trop faible, d'élargir sa souveraineté à l'Oranie algérienne et au Maroc. Franco devait comprendre qu'il fallait éviter à tout prix que la France de Vichy ne tombe entièrement dans le camp anglo-gaulliste.À Hendaye, Franco demandera avec insistance la garantie allemande pour ses projets d'expansion en Afrique du Nord. Hitler ne pouvant lui concéder une telle garantie, Franco refusa l'entrée en guerre de l'Espagne. Le mois suivant, en novembre, Hitler était davantage prêt à céder aux Espagnols, car les revers italiens en Grèce faisaient craindre une intervention plus musclée des Britanniques en Méditerranée, ce qui rendait nécessaire le verrouillage de Gibraltar, action ne pouvant se concrétiser qu'avec la complicité espagnole. Le 7 décembre, finalement, après avoir dressé le bilan de ses maigres forces et malgré les garanties allemandes, Franco refusera définitivement l'entrée en guerre de son pays aux côtés de l'Axe.Le livre de M. R. Holst nous retrace en détail les péripéties des relations germano-espagnoles de 1936 à décembre 1940. La suite des événements ne concerne pas son mémoire. Pour la connaître en détail, le lecteur se référera à un autre travail, tout aussi méticuleux : celui de Klaus-Jörg Ruhl (Spanien im Zweiten Weltkrieg : Franco, die Falange und das “Dritte Reich”, Hoffman & Campe, Hamburg, 1975). Ruhl retrace toutes les tentatives de faire basculer l'Espagne dans le camp de l'Axe, au besoin par un putsch contre Franco de Muñoz Grandes, commandeur de la Division Azul combattant sur le Front de Leningrad. Un chapitre est également consacré à la chute de Serrano Súñer le Ministre de Franco le plus favorable à l'Axe.Échec du bloc continental

Les projets de collaboration suggérés par les nationaux espagnols en 1940, avec le plan audacieux d'une réorganisation du bassin occidental de la Méditerranée, aurait sans doute permis de contrer te débarquement allié de novembre 1942 en Afrique du Nord, si Espagnols, Italiens, Marocains et français de Vichy étaient parvenus à s'accorder et à s'organiser militairement de façon satisfaisante, sans aucune aide du Reich qui, de toute façon, n'aurait pu participer à la défense du front atlantique ibéro-marocain de manière satisfaisante. Reste le facteur russe : la réalisation du bloc continental, envisagé de juillet à novembre 1940 par Berlin, n'aurait pu se concrétiser qu'avec la complicité soviétique, l’ouverture d'un second front exigeant trop d'efforts de la part de l'Allemagne.Les méfiances réciproques entre nationalismes européens (celles qui troublaient les relations entre Français et Espagnols, la méfiance de Franco à l'égard de la complicité Hitler/Staline, l'hostilité de Ciano à l'encontre de la France, la phobie anti-russe de Hitler) n'ont permis que des actions partielles, concoctées et menées à la hâte, sans que ne soient réellement pris en compte les intérêts globaux du continent. Hitler ne voyait d'avenir qu'à l'Est, quand l'Ukraine serait sous domination allemande et négligeait la Méditerranée, façade défensive contre les thalassocraties, et l'Afrique du Nord, glacis indispensable pour l'Europe unifiée. C'est le reproche que lui adressait Mussolini peu avant sa mort tragique, lors d'une conversation privée avec Victor Barthélémy, adjoint de Doriot...♦ Matthias Ruiz HOLST,Neutralität oder Kriegsbeteiligung ? Die deutsch-spanischen Verhandlungen im Jahre 1940, Centaurus Verlagsgesellschaft, Ptaffenweiler, 1986, 231 p.► article publié sous le pseudonyme de "Luc Nannens", in Vouloir n°43/44, 1987. -

Mémoire du prolétariat européen combattant…

« Au lieu du mot d’ordre conservateur : “ Un salaire équitable pour une journée de travail équitable ”, les prolétaires doivent inscrire sur leur drapeau le mot d’ordre révolutionnaire : “ Abolition du salariat ”. »

Karl Marx, Salaire, prix et profit.

« La C.G.T. ne cache pas sa satisfaction. Elle prend position pour la reprise du travail. »

L’Humanité, organe central du Parti Capitaliste Français, du 20 juin 1968.

En un temps où la mondialisation advenue du temps immuable du fétichisme de la marchandise semble avoir pris le contrôle total du devenir humain et alors même que l’immigrationnisme effréné de la classe capitaliste en quête de servilité salariale venue des continents africains et orientaux du temps immobile, pourrait superficiellement faire oublier la tradition insoumise du temps transformable qui est le devenir profond de la tradition communiste de l’être européen contre le despotisme de l’avoir, il n’est pas inutile d’aller parfois feuilleter quelques pages bien oubliées du livre vivant de notre vieille mémoire radicale.

Le 11 juin 1968, une longue journée d’affrontements violents et massifs entre C.R.S. et ouvriers eut lieu autour de l’usine Peugeot de Montbéliard laquelle depuis la mi-mai avait connu un puissant mouvement social. Cette journée – dans le champ historique du prolonger de toutes les jacqueries paysannes de jadis et de tous les troubles ouvriers qui suivirent la révolution capitaliste de 1789 -, est venue démontrer comment et par-delà les premiers moments de la grève, une dialectique des profondeurs du vibrer, du sentir et du comprendre se met en branle contre toutes les impostures et tous les dressages qui voudraient que le désir de l’homme n’exista que pour être reconverti en satisfaction du vendre.

L’important dans la grève, ce n’est pas tant ce qui la déclenche au niveau du mieux sur-vivre dans la misère de l’argent que ce qui se passe après en ouverture/fracture du quotidien… lorsque dans la rencontre collective des insatisfactions au temps du compter et de l’acquérir, les langues se dé-lient, l’esprit se dé-noue et les corps ressentent le besoin de se laisser aller aux joies spontanées et saines d’un tressaillir et d’un trépider cosmiques qui dé-couvrent existentiellement que être au monde de l’authentique, c’est essentiellement se dégager des spectacles du fallacieux et surgir en affirmation du jubiler l’émotion véridique.

En 1968, on dénombrait en cette vaste, laide, grise et poussiéreuse prison usinière de Franche-Comté près de 30 000 ouvriers dont un grand nombre d’ailleurs venaient des campagnes environnantes, parfois éloignées. Ce qui les astreignait ainsi en plus du quotidien à la tâche à devoir passer chaque jour plusieurs heures dans les centaines de mornes cars de ramassage affrétés par la direction pour les amener sur le lieu de leur exploitation. La journée de travail étroitement quadrillée dépassait alors les neuf heures pendant que la semaine, elle, approchait les 47 heures.

À la confluence d’une vie rurale qui avait encore une teneur signifiante et d’un monde urbain qui commençait alors seulement à déployer son hégémonie ravageuse, la classe ouvrière du pays de Montbéliard, dans le droit fil des conjonctions qui liaient l’histoire des Chouans des campagnes de l’Ouest à celle des Communards de l’Est parisien, était alors dans son positionnement, ses bouillonnements et ses combats prioritairement attachée à préserver les simples et naturelles solidarités de l’être ensemble.

Au début du moi de juin, alors que les négociations entre direction et syndicats pour casser le mouvement de grève qui depuis des semaines refusait de capituler, ne parvenaient pas à démobiliser la large contestation de la base, l’état-major Peugeot, la C.G.T. et les autres organisations de l’entreprise organisèrent alors plusieurs scrutins qui a chaque fois ne mobilisèrent cependant qu’une participation minoritaire mais comme l’appareil central de tous les syndicats présents poussait de plus en plus énergiquement à la reprise, ceux-ci décidèrent d’appeler sur le terrain à mettre fin à l’occupation et à quitter l’usine.

Le 8 juin, les bureaucrates syndicaux bien décidés à interrompre cette occupation qui durait depuis le 17 mai, convinrent de mettre en scène un type d’exutoire classique en appelant les ouvriers à aller manifester en ville, pour pouvoir plus facilement disperser les piquets de grève qui restaient, eux, à l’usine. Mais ces derniers comprirent rapidement l’objet de la manœuvre. Un groupe d’ouvriers prit donc une voiture équipée d’une sono et parti rejoindre le cortège afin d’expliquer à leurs camarades qui défilaient la manipulation qui se tramait dans leur dos. Ainsi, provisoirement la chausse-trape syndicalo-patronale ne put produire les effets escomptés…

La remise en marche de l’établissement qui fut programmée pour le lundi 10 juin s’effectua donc dans un climat fait à la fois de méfiance, d’indignation et de vigilance. C’est de cette manière dans le doute et sur le qui-vive que plusieurs milliers d’O.S. furent requis pour organiser concrètement les conditions pratiques du redémarrage. La rumeur courant alors que les cadences allaient être très nettement augmentées et que les jours perdus en raison de la grève devraient être rattrapés en temps accéléré, l’amertume persistante devint vite exaspération grossissante et très rapidement des groupes de jeunes commencèrent à spontanément débrayer puis à sillonner les ateliers en appelant à reprendre la grève.

Promptement, le mouvement d’insubordination se répandit dans tous les secteurs et à la mi-journée, des centaines d’ouvriers se mobilisaient pour bloquer les portes de l’usine. La C.G.T. et la C.F.D.T. affolés par ce vent d’insoumission et assurés de ne pouvoir torpiller le mouvement que par une attaque de l’intérieur, se déclarèrent donc trompeusement et comme d’habitude en soutien verbal des ouvriers mais pour mieux évidemment en sous-main le démolir. La bureaucratie syndicale décida en conséquence de soutenir officiellement la grève mais à la condition que « tout se passe dans le calme et la dignité… ».

En début d’après-midi, plus de 10 000 ouvriers ayant voté la confirmation de la grève en assemblée générale, décidaient l’occupation des locaux en prenant le parti de s’organiser en conséquence pour la soirée et la nuit qui venaient.

En fin de journée, les forces de gendarmerie intervenaient pour sécuriser le périmètre pendant que la direction demandait que le travail reprenne normalement dés le lendemain matin.

La mobilisation pour la généralisation de la grève ne cessant de s’étendre, la nuit venue des détachements de C.R.S. commencèrent à encercler l’usine. Après avoir neutralisé un des piquets de grève, ils commencèrent à investir les bâtiments mais très vite la riposte ouvrière s’organisa de manière ferme et coordonnée. Les premiers affrontements commencèrent et très rapidement on dénombra les premiers blessés d’une longue série à venir.

À l’aurore du 11 juin, les ouvriers qui avaient été expulsés de l’usine revinrent l’envelopper, construisirent les premières barricades et décidèrent d’attaquer frontalement les C.R.S. Une véritable bataille rangée opposa alors les forces policières et un flot croissant d’ouvriers. Insensiblement, l’occupation de l’usine tournait à l’émeute et désormais un véritable soulèvement était en train de prendre possession de tout l’espace qui entourait l’usine. Les ouvriers contrôlèrent les routes, les carrefours et la voie de chemin de fer pendant que les barricades se multipliaient et que l’on se battait de plus en plus violemment au point que certains policiers durent tirer à balle réelle pour se dégager de l’encerclement.

Au matin de ce 11 juin, des milliers d’ouvriers convergeaient vers l’usine en refusant d’embaucher sous quadrillage policier. Comme de coutume, les syndicats en parfaits chiens de garde du Capital et afin de détourner les ouvriers du front de lutte, tentèrent une diversion et proposèrent d’enterrer le mouvement par le biais d’une marche vers la sous-préfecture de Montbéliard. Mais la colère était tenace et les ouvriers arrivant, désobéissant aux appels au calme répétés des syndicats, partirent en nombre croissant se battre aux côtés de leurs camarades qui tenaient les premières lignes.

Les combats étaient de plus en plus durs et les C.R.S. d’abord seulement débordés, se retrouvèrent bientôt emportés et submergés. Attaqués à coups de cailloux et de billes d’acier, ils furent contraints de faire usage répété de leurs armes pour se dégager. Une vingtaine d’ouvriers tombèrent. L’un se retrouva dans le coma pendant qu’un autre décédait. En face, un C.R.S. était abattu à coups de barre de fer. Plusieurs autres auraient été tués selon des rumeurs locales jamais officiellement confirmées. Les ouvriers commencèrent ainsi à reprendre le contrôle de l’usine à mesure que se confirmait le désarroi, la dispersion puis la débâcle des forces de police. Un car de C.R.S. était même abandonné à mesure que ceux-ci fuyaient et que certains abandonnaient leurs mousquetons et que les flics syndicaux les récupéraient et les cassaient pour les rendre inutilisables par les ouvriers.

En fin de matinée, affluaient de toutes parts des renforts ouvriers venus des usines proches puis de toute la région dans une ambiance communarde de joie, de colère, d’impatience et de fraternité… Le cri de mobilisation Aux barricades rythmait ainsi le temps collectif d’un territoire qui s’élargissait et se couvrait sans cesse de nouveaux barrages et d’obstacles qui permirent d’envelopper définitivement les C.R.S. qui malgré quelques contre-attaques ne purent parvenir à reprendre l’avantage.

La tension était de plus en plus extrême… Un ouvrier qui positionné en hauteur sur un pont haranguait ses camarades et assaillait les policiers fut abattu et décéda sur le champ. En fin de journée, les C.R.S. épuisés et incapables de contenir la marée montante, commencèrent à se replier et évacuer les bâtiments qu’ils occupaient. À mesure que la nuit tombait, les ouvriers reprenaient possession de chaque pouce de terrain ainsi abandonné.

Toute la population environnante qui soutenait cette ébullition se mit de la partie et la retraite des forces de police s’effectua alors avec une difficulté considérable car elles furent là systématiquement attaqués de front, de flanc et d’arrière. Ce qui finit en une véritable déroute. Plusieurs centaines de jeunes ouvriers assaillirent alors le bâtiment qui servait de poste de commandement à la direction Peugeot et à l’état-major des C.R.S. Tout fut pillé, brisé, vandalisé, non pas comme durant les émeutes abrutissantes des Banlieues marchandes de 2005 par l’envie de plus de tunes mais par haine assumée des accumulations de l’horreur capitaliste.

En cet instant, c’est toute la population d’une région qui se trouvait en situation de soulèvement… Pendant que les fusils de chasse commençaient à se compter et se préparaient à servir, des cocktails Molotov étaient stockés en préparation des affrontements à venir. La gauche et l’extrême gauche du Capital (la seconde, simple extrémité durcie des pièges réformistes de la première !) étaient complètement dépassées et désormais incapables d’éteindre l’incendie qui couvait. La seule solution fut donc pour le système de prendre la décision d’éloigner les forces de police en les retirant de toutes les zones d’effervescence ouvrière.

Sous le regard inquiet de délégations directement venues de Paris, toutes les autorités de l’organisation de la misère marchande : partis, syndicats et institutions siégèrent sans interruption en préfecture afin de trouver les moyens d’étouffer la lutte et de restaurer le calme de l’abêtissement travailliste.

Cette journée du 11 juin a montré la capacité de résistance de la réalité du vivre-l’être face aux décisions prises par tous les représentants de la société de l’avoir. Les forces de police ont abandonné le terrain et les ouvriers de la première usine automobile française ont durant une journée d’émeute radicale été totalement in-maîtrisables… Pour neutraliser les derniers bastions de combativité ouvrière à l’heure où déjà s’annonçait le reflux au niveau national de la dynamique de contestation que gauche et gauchistes fourvoyaient sur le terrain politique, les syndicats épaulés par leurs cadres nationaux et la direction générale de Peugeot allaient dé-bloquer la situation par un travail d’isolement méthodique des secteurs les plus radicaux progressivement marginalisés.

Faire croire à ceux-ci qu’il faut reprendre le travail sous prétexte que ceux-là l’ont déjà fait alors que c’est pourtant faux est une vieille recette syndicale connue pour ensevelir la lutte et à mesure que de-ci de-là, l’intoxication des fausses nouvelles se répand avec toutes les complicités orchestratives que l’on connaît, l’on finit par réduire les combats de plus en plus confinés à la définitive mise en quarantaine.

À la fin juin, dans un climat de défaite ouvrière de plus en plus certaine, la C.G.T. qui venait d’obtenir du patronat reconnaissant le droit de constituer des sections disciplinaires syndicales d’entreprise, était aux anges et elle appelait partout à la reprise du travail. Concernant Sochaux, L’Humanité qui dressait des couronnes à la C.G.T. pour son sang froid se louait alors que les interventions de cette dernière « auprès du Premier ministre » aient permis d’éviter le pire.

Après avoir disloqué la lutte dans l’automobile et la métallurgie, les syndicats parvenaient ainsi à briser l’esprit de combat des ouvriers de chez Renault qui pliaient le 18 juin après avoir un mois plus tôt conspué Séguy à l’île Seguin. À partir de là, les derniers bastions tomberont les uns après les autres… La reprise du travail à Sochaux sera finalement votée sous haute protection syndicalo-patronale par à peine la moitié des salariés qui, amers et sans illusion sur les miettes de Grenelle, se rendaient bien compte que l’on avait ainsi transformé leur victoire de rue en capitulation sociale.

En envoyant ainsi les C.R.S. contre les ouvriers de Peugeot, le gouvernement entendait essentiellement faire une démonstration de force, destinée d’abord aux salariés qui restaient encore en grève et ce pour les fatiguer, les affaiblir et enfin les faire flancher.

Ayant tout normalement choisi de démanteler la contestation ouvrière et de pousser partout à la reprise du travail, la C.G.T. (et avec elle le P.« C ».F.) comme les autres centrales syndicales avaient systématiquement cloisonné, désarmé, découragé et désorienté les grévistes de chaque entreprise pour les séparer, les diviser et les compartimenter dans l’horizon étroit de leurs seules forces locales, qui plus est souterrainement fragilisées par l’étouffoir bureaucratique.

L’échec des C.R.S. à mettre fin aux occupations d’usine à Peugeot Sochaux, comme à Renault-Flins d’ailleurs, souligna manifestement qu’en Mai-Juin 68, ce n’était pas la combativité prolétarienne qui manquait à l’appel, mais la capacité objective de généralisation unitaire et homogène d’un mouvement décidé à aller jusqu’au bout des possibilités de sa dynamique.

Le mouvement du prolétariat en lutte tant qu’il ne peut produire les conditions matérielles de sa propre auto-abolition vers la communauté humaine ne peut qu’échouer à être autre chose que le mouvement de dynamisation par lequel le Capital se transforme et se rénove pour s’accomplir comme total arraisonnement de la vie. Les événements de mai 1968 étaient ici l’expression du passage décisif par lequel la société du spectacle marchand se constituait comme empire de la passivité indépassable, éliminait les vestiges des continences morales du passé et se posait comme éternité abondante de la débauche chosiste dans la misère infinie du désir consommatoire.

De la sorte, l’époque n’était pas alors celle de la crise finale du Capital mais celle de la crise de ses archaïsmes subsistants. 1968 ne marquait pas le commencement de la fin mais seulement la fin du commencement. Avant 1968, le Capital régnait en asservissant ce qui l’avait précédé. Après 1968, le Capital qui va réussir à faire de l’échange démocratique des atomes narcissiques, la base vivante de l’économie politique de la servitude, va digérer toute son antériorité pour la remodeler selon les nécessités du libre-esclavage désirant dans le travail du consommer. C’est le moment où la domination de la valeur sur le monde s’arrête de dominer le monde comme une extériorité à conquérir, ce que le capitalisme depuis des siècles ne cessait de faire à travers son expansion dissolvante de longue durée – mais où l’argent accomplit enfin sa totale domination réalisée de la vie en tant que parachèvement moderniste de la dictature démocratique du marché.

Tout ce qui est, est et ne peut plus être désormais qu’appendice de la valeur puisque le règne du quantitatif à rentabiliser aliénatoirement s’est emparé de la totalité du monde. La marchandise est devenue le tout de l’économie, de la politique, de l’art et de la religion. L’économie du faire-valoir de l’angoisse erratique ne cesse dorénavant de produire sa reproduction au diapason de l’économie de la valeur. Et de l’extrême droite à l’extrême gauche du Capital, il est clair que tous les projets de réorganiser l’économie (en tant que production pour l’argent !) et toutes les spéculations de refondation de la politique (en tant qu’assujetissement à la soumission !) ne sont que des mystifications de maintenance de la domestication.

À partir de 1968, les désirs de l’économie se sont faits organisation concentrationnaire de l’économie des désirs puisque l’histoire du monde a pu enfin devenir le devenir du Capital a sa totalité. Désormais, et à partir de là, la marche en avant de la mondialisation cosmopolitique prévue par Marx va tout balayer en démembrant les peuples et en dispersant les enracinements prolétaires pour permettre l’irruption triomphante des populations solitaires de la grande foule du hors-sol universel.

Après avoir désagrégé les anciens pays et les ancestrales régions pour constituer les nations, la marchandise qui n’a plus besoin de s’appuyer que sur elle-même se débarrasse de tout ce sur quoi elle s’adossait avant de pouvoir devenir réalisation absolue de son autocratie fétichiste. Rien ne sert de fantasmer des réactions ou des restaurations qui pourraient préserver quoi que ce soit de l’hier face à la grande destruction qui s’annonce. Rien ne subsistera de ce qui fut l’avant-mondialisation totalitaire de la marchandise.

Tout sera emporté par la vague conquérante de l’artificiel illimité et de l’homme réifié. Mais au terme de sa course effrénée, la logique de l’accumulation capitaliste échouera immanquablement sur les contradictions de la pléthore de sa propre pléthore et là sera enfin posée la question du pouvoir de la vie de l’être qui doit détruire internationalement tous les pouvoirs de la société de l’avoir en tant que négation de la vie.

Le Capital ne sera pas éradiqué par un retour constructiviste et nostalgiste à un type de communauté antérieure et tout combat qui regarde derrière est perdu par avance car l’histoire ne repasse jamais les plats. S’émanciper des bases matérielles de la vérité inversée par le cours totalitaire de la communication aliénée, implique de regarder loin devant en se positionnant en avant en un tenir debout radical qui saura exprimer que les prolétaires (c’est-à-dire l’ensemble des êtres qui n’ont aucun pouvoir sur leur vie !) décident de liquider toutes les catégories de l’avoir en ramenant tout le pouvoir à la forme dés-aliénante de la communauté humaine de l’être mondialement réalisée.

Les prolétaires de Sochaux en 68 surent dire la rage du vrai jouir en un temps qui n’était là que celui de la consécration spectaculaire des consommations du faux plaisir. Le 23 mars 1979, soit dix ans plus tard, à Paris, la marche des sidérurgistes lorrains tournait à l’émeute contre la Sainte-Alliance capitaliste des syndicats, des partis, de la police et de l’État. C’était la fin d’un cycle… Dès lors, le poids des maux, le choc du faux ne pouvaient qu’avoir le dernier mot. À l’avenir et pour de longues années, la défense première de l’outil de travail qui débouchait parfois – en cas de conflit – sur la remise en cause du travail lui-même, disparu de la ligne d’horizon historique pour céder majoritairement place à la généralisation des quêtes complaisantes pour l’enveloppe indemnitaire.

Le temps présent des stratégies capitalistes de l’immigration et de la délocalisation a substitué aux banlieues frondeuses de la lutte des classes et de la pensée ouverte les banlieues du culte du fric et du trafic dans la pensée fermée. Mais tout ceci n’aura qu’un temps : celui de l’usure sociale et de l’érosion financière à mesure que l’économie du crédit va faire s’écrouler le crédit de l’économie. Et là, dans la perspective historique de la seule contradiction qui vaille, c’est à dire de celle qui oppose les joies puissantes du vouloir vivre l’être aux enfermements dans les nausées et l’obscénité de l’avoir, il est clair que le surgir de l’existence pour être l’être de lui-même ne pourra que récuser toute scission en lui et donc dans le vivre ensemble.

Demain, ce que furent les entrailles profondes du ressentir de la journée du 11 juin 1968 à Montbéliard en tant que conscience limitée d’une échappée nécessairement circonscrite, reviendra sous une forme étendue, immense et riche pour signifier que la mort de l’universalité totalitaire de la pseudo-vie en tant que décès du devenir-monde de la marchandise est avant tout et à titre humain le devenir conscient de l’anti-marchandisation du monde.

La pire des maladies de l’esprit qu’a su générer la société du fétichisme marchand, c’est celle de cette irrépressible impatience narcissique qui conduit absolument à vouloir être spectaculairement reconnu dans l’actualité de ce qui se passe. Or, se perdre dans la recherche de l’image des notoriétés théâtrale des lieux de pouvoir et de contre-pouvoir, c’est d’abord avouer le décorer de l’impuissance, c’est ensuite indéfiniment continuer la mise en scène des apparences fétichistes de la vie enchaînée et ne pas comprendre que tant que l’homme ne s’est pas constitué en communauté révolutionnaire de l’être, la vie concrète ne peut pas être chose qu’une errance dégradée en l’univers spéculatif de la sordide quantité tyrannique et des pitoyables chimères onanistes.

Entre le tout de la vraie vie de l’être et le rien d’humain du marché mondial de la fausse existence, toutes les gesticulations du prétendu moindre mal pour se montrer utile aux yeux de l’accumulation événementielle du fallacieux rayonnant, n’aboutissent en préférant tel camp de la domination de la vie inversée à telle domination du camp de l’inversion de la vie qu’à perpétuer l’abondance de la misère.

Ce jour du 11 juin 1968 à Montbéliard et par-delà son incomplétude même, nous ramène finalement à cette essentialité qui veut que le Tout de la vie authentique soit principiellement ce qui s’épanouit directement en un vécu de chair et de ressentir qui refuse de s’éloigner et de se dissiper dans le factice et le fictif de la représentation. Le spectacle du mensonge économique et politique en tant que lieu central du regard tordu et de la vie abusée est par essence production d’existence mutilée et de conscience fausse. En tant qu’inversion concrète de la vérité de vie, c’est partout et toujours le mouvement autonome du non-vivant qui pour se distraire, réécrit sans cesse le verbe de son incapacité à saisir la radicalité des vraies sensualités de sens.

Lorsque la réalisation toujours plus accrue de la mondialisation de l’aliénation marchande à tous les niveaux de l’incarcération quotidienne, rend toujours plus difficile aux êtres asservis par le spectacle de l’avoir d’appréhender et de désigner leur propre misère, cela les positionne irrémédiablement dans l’alternative soit de continuer à en accepter la totalité éventuellement repeinte, ou de ne plus rien en tolérer. C’est ainsi qu’au fil du temps, l’organisation de la passion révolutionnaire a dû apprendre qu’elle ne pouvait plus combattre la domestication sous aucune des formes domesticatoires de ce que justement elle récuse.

La communauté de l’être telle qu’elle fut très courtement entr’aperçue ce 11 juin 1968, a clairement signifié en négatif que la théorie révolutionnaire de l’advenir à l’humain ne pouvait être qu’absolument et définitivement ennemie de toute idéologie révolutionnaire d’amélioration des politiques et des économies de la société de l’avoir. Hier, était encore le temps du déploiement de tous les possible du Capital. Demain qui sera le temps de son im-possible déploiement, la communauté de l’humain pour surgir en satisfaction de vivre, devra savoir ce qu’elle est dans la dialectique même de l’essence de l’être, autrement dit en négation jouissive de toutes les pourritures gouvernementalistes.

NI DROITE, NI GAUCHE, À BAS TOUS LES PARTIS ET TOUS LES SYNDICATS !

CONTRE LA DICTATURE DE L’ÉCONOMIE POLITIQUE, À BAS TOUS LES ÉTATS !

LA MARCHANDISE EST EN CRISE ACCÉLÉRÉE, QU’ELLE CRÈVE !

VIVE LA COMMUNAUTÉ DE L’ÊTRE POUR LE SEUL PRODUIRE DE SES BESOINS HUMAINS !

Gustave Lefrançais http://www.europemaxima.com

-

[Hauts de Seine] L'Actualité de Pierre Boutang

Pour son dîner-débat annuel, la section des Hauts de Seine a invité J. Besnard, journaliste, pour parler de Pierre Boutang à l’occasion de la sortie de son "Pïerre boutang" aux Editions Muller.

Devant un auditoire composé d’une quarantaine de pesonnes de tout age, l’orateur nous traça l’iténéraire intellectuel et politique de ce philosophe qui infuenca, en chrerchant à renover le royaliste une génération de royalistes.

Après une enfance bercée par l’Action française, il devint très vite avant-guerre un jeune cadre plein de dynamisme. Sa fidélité à la Maison de France l’entraina par deux fois dans une tentative de prise de pouvoir en faveur du Comte de Paris.

Malgrès une séparation avec la vieille maison, en créant la "Nation Française", où il réunissa les grandes plumes de l’époque, il resta fidèle à son maître Charle Maurras.

Àprès l’arrêt de la "Nation Française", Pierre Boutang est réintégré dans l’enseignement en 1967, où il finit sa carrière comme professeur de philosophie à la Sorbonne.

Le conférencier a surtout voulu nous demontrer qu’on ne pouvait pas séparer le militant politique de l’intelletuel chez Pierre Boutang.

La responsable de la section , Mme Geneviève Castelluccio, reçu de la main du secrétaire général, Olivier Perceval, la plaque bleue, en récompense de son investissement continu dans le mouvement.

Après un débat animé, les auditeurs se quitteèent en se donnant rendez-vous pour les prochains évennements.

Action française Hauts de Seine