culture et histoire - Page 1903

-

Insurrection - St Georges

-

Mourir en Pennsylvanie : Gettysburg (1863)

Au printemps 1863, l’armée fédérale du Potomac se remet difficilement du désastre qu’elle vient de subir à Chancellorsville, sans compter, en décembre 1862, ses attaques inutiles et meurtrières face aux collines de Fredericksburg. L’armée confédérée de Virginie du Nord est au mieux de sa forme, malgré la perte de Stonewall Jackson, son meilleur commandant de corps d’armée, qui a été blessé à mort, en plein combat, par ses propres hommes.

La situation politique reste bloquée. Pour que l’Union admette une fois pour toute la sécession des Etats confédérés, une victoire militaire est essentielle. Le général Lee propose alors, au printemps, un projet d’offensive audacieuse et dangereuse : toute l’armée de Virginie du Nord et ses 75 000 hommes vont dégarnir la ligne de protection de la capitale sudiste, Richmond. Cette armée va, en entier, contourner par l’ouest l’armée fédérale et s’engouffrer dans le Maryland, puis la Pennsylvanie. Elle passera pour se faire à l’ouest des « blue hills », les collines bleues, mettant ainsi ces collines entre elle et l’armée du Potomac, afin de masquer son mouvement. Elle arrivera alors au nord de Washington.

Les fédéraux n’auront d’autre choix que de suivre cette armée. Si Lee trouve le terrain favorable, il détruira l’armée du Potomac, et alors Washington devra venir à composition. C’est ainsi qu’à la mi-juin 1863, l’armée de Virginie du Nord en son entier commence une gigantesque opération de contournement des fédéraux. Cette armée est constituée de trois corps d’armée, dont chacun regroupe trois divisions. Ces divisions sont géantes, de l’ordre de 8 000 hommes en moyenne chacune. Chaque corps a près de 25 000 hommes sous les armes, alors que les corps fédéraux ont du mal à dépasser les 11 000 hommes. Pendant que Lee enclenche son offensive, l’armée du potomac, forte de 7 corps d’armée et un corps de cavalerie, reste stationnaire. Elle a pansé ses plaies de Chancellorsville, est prête à repartir au combat. Mais son commandement est pendant quelques jours remis en cause.

Abraham Lincoln, furieux des échecs de sa meilleure armée, a décidé, une nouvelle fois, de changer de commandant en chef. C’est George Gordon Meade, commandant du Vème corps, qui reçoit l’honneur douteux de mener au canon une armée qui, depuis deux ans, subit échec sur échec. Quand Meade prend le commandement général, toute l’armée est déjà en train de foncer vers le nord-ouest, ayant appris par sa cavalerie que les sudistes sont en train de la dépasser par le nord. Commence alors, pendant dix jours, une course de vitesse au pas des fantassins, entre les trois corps confédérés qui foncent en Pennsylvanie, et les sept corps fédéraux qui, avec retard, virent de leurs positions au sud et font volte-face.

Quelles sont ces armées qui vont se rencontrer ?

L’armée confédérée, qui a subi des pertes terribles depuis deux ans, s’est recomposée et s’est concentrée. Son infanterie est regroupée par régiments au sein de brigades endivisionnées dans des formations énormes de l’ordre de 7 à 8 000 hommes par division. Son artillerie est regroupée, partie par corps d’armée, et partie dans une réserve générale d’artillerie qui regroupe 130 pièces environ. Sa cavalerie est indépendante, sous les ordres de JEB Stuart : elle a pour rôle, et de servir d’yeux et d’oreilles à l’armée principale, et de créer le désordre sur les arrières fédéraux. Cette double mission va l’empêcher de donner toute son efficacité, et va s’avérer fatale aux corps d’infanterie en gris.

L’armée fédérale a peu évolué depuis 1861, et est victime dans ses composantes du refus de compléter les régiments aguerris par de nouvelles recrues. De ce fait, ses corps d’armée sont plus nombreux que les sudistes, mais chacun de ces corps est au mieux deux fois moins nombreux en effectifs. Les régiments qui ont combattu ne sont pas renforcés de recrues, ce qui amène certains d’entre eux à des effectifs de bataillons ou moins, parfois 250 à 300 hommes pour un régiment. Pendant ce temps, des régiments de nouvelles levées arrivent, à plus de 1 500 hommes, mais sans aucune expérience. Les divisions fédérales sont alors constituées de manière dangereuse de brigades squelettiques mais efficaces, accompagnées de brigades pléthoriques mais nulles en matière de manoeuvre et de commandement. L’artillerie fédérale est endivisionnée, et répartie pour ses réserves par corps d’armée, ce qui la disperse. La cavalerie fédérale, en revanche, si elle est indépendante comme la confédérée, est en train d’atteindre son point d’excellence, tant en terme d’exploration que de combat rapproché.

La cavalerie arrive

Le 30 juin 1863 dans l’après-midi, le général de cavalerie US John Buford, à la tête de sa division, arrive dans un petit patelin sans intérêt. Le patelin se nomme Gettysburg. Dans la soirée arrivent devant Gettysburg les régiments de la première brigade d’une division confédérée. Le destin est en train de réunir ici près de deux cent mille hommes. Buford est à la tête de 2 500 cavaliers et quatre batteries d’artillerie à cheval. Il sait que, derrière lui, devrait arriver le Ier corps fédéral commandé par le général Reynolds. Certes, mais quand ?

Face à lui, c’est la tête de colonne du corps d’armée confédéré du général Ewell qui arrive. Le 1er juillet au matin, les premiers régiments d’Ewell viennent au contact des cavaliers de Buford, et commencent à contourner par le nord la colline de Gettysburg. Les fédéraux se battent bien, très bien même. La division Heth du corps de Hill, qui arrive face à la localité, est amenée à se déployer complètement pour refouler les cavaliers bleus déployés en tirailleurs. Les deux autres divisions du corps d’Ewell arrivent derrière et se mettent à coulisser vers le nord de la zone des combats. Et encore après elles arrivent les autres brigades du corps du général Hill, qui démarre pour sa part un débordement par le front et la partie sud.

La pression s’accentue sur les fédéraux, quand, en milieu d’après-midi, déboulent à leur tour les têtes de colonnes de Reynolds. L’une des premières brigades fédérales qui se déploie est la célèbre « Iron Brigade », unité d’élite dont nombre de ses fantassins portent encore le chapeau à bord relevé de l’armée fédérale d’avant 1861.

Il faut prendre les round tops !

La « Iron Brigade » et les deux brigades qui la suivent s’abattent brutalement sur les colonnes confédérées. La division CS de Heth est démantelée par le choc, mais les deux autres divisions de Ewell arrivent à leur tour et se mettent en ligne. La contre-charge sudiste prend de plein fouet le Ier corps fédéral et le démolit littéralement en moins d’un demi-heure. Reynolds lui-même est tué par un sniper sudiste. Le Ier corps se replie sur les contre-pentes en direction de Gettysburg.

Le XIème corps fédéral, qui arrivait en deuxième ligne, ne tient pas ses positions et part à moitié en déroute. Comme il est composé en grande partie de volontaires d’origine allemande, et que ce n’est pas la première fois qu’il se défait, les allemands attirent sur eux le dédain et le mépris des généraux fédéraux : on est loin des grenadiers du grand Frédéric ! Qui pourrait se douter que leurs frères, restés en Europe, vont dans trois ans écraser l’Autriche et, dans sept, anéantir la France impériale ?

En fin d’après-midi, les divisions de Hill se sont emparées des abords de Gettysburg, face à la colline dite du « seminary ridge » en raison d’un séminaire luthérien qui la domine. Elles commencent à se déployer par le sud de la position principale, et ainsi commencent un développement complet des corps sudistes face à des corps fédéraux qui, eux aussi, arrivent les uns après les autres et se mettent en position comme ils peuvent, la ou ils sont. La différence majeure est que les confédérés sont en train de s’installer dans les fonds de vallée, alors que les fédéraux occupent les hauteurs, depuis Gettysburg jusqu’au massif rocheux de deux petites collines, les « round tops », Big Round Top et Little Round Top. Entre ces deux collines rocheuses et Gettysburg, une ligne de crête qui surplombe doucement les futures positions confédérées.

Au soir et dans la nuit du 1er au 2 juillet, l’ensemble des corps d’armée ennemis arrive et se met en place. Du côté sudiste, c’est Longstreet, avec son superbe Ier corps, qui arrive enfin et vient prendre la position centrale, entre Gettysburg et les Round Tops. Du côté fédéral, pas moins de cinq corps d’armée arrivent, les uns après les autres, et viennent s’échelonner en face.

La division de cavalerie de Buford, décimée par les combats préliminaires, est retirée du front. Une brigade de cavalerie fédérale reste en position au-delà de Gettysburg, commandée par un jeune général de 23 ans qui s’appelle Georges Armstrong Custer. Meade arrive dans la nuit, et donne l’ordre de tenir à tout prix, partout. Lee est lui aussi arrivé au plus près de ses divisions. C’est à lui de lancer les dés, et il le sait. L’attaque d’Ewell a été chaotique, n’a pas été centralisée. C’est raté pour s’emparer de Gettysburg qui est devenu le môle de l’armée fédérale. Lee décide alors de briser l’ennemi par l’autre flanc : on attaquera par les Round Tops, afin de contourner le corps de bataille US et de le démolir.

Au matin du 2 mai, une réunion dramatique a lieu au sein de l’état-major confédéré. Lee indique la conduite générale de l’opération à mener ce jour : prendre les round tops, frapper ainsi brutalement la ligne fédérale à l’extrême de son flanc gauche, et de ce fait briser ses lignes de communications intérieures. Le général Hood, dont la division sera en tête de l’attaque, s’interpose alors en demandant, en suppliant, que son axe d’attaque soit déporté un peu plus au sud des positions, pour contourner les collines rocheuses et ainsi l’extrêmité de la ligne de bataille yankee. Lee répond alors « l’ennemi est devant nous, général, et nous allons l’attaquer. » Lee est dans la situation terrible d’un général en chef qui est aussi au courant de la question politique pendante.

Il lui faut, non pas vaincre l’armée fédérale du Potomac, mais la détruire, pour amener à composition le gouvernement du Président Lincoln. Ce sont les instructions qui lui ont été données, dans le plus grand secret, en juin, par le Président Jefferson Davis. Il doit donc, non pas contourner l’adversaire pour lui faire subir une défaite tactique, mais l’attraper, l’étreindre, et le détruire. Hood est fou de rage. Avant de lancer ses brigades à l’attaque du « devil’s den », la tanière du diable, horrible amoncellement de rochers en plein massif forestier qui empêche tout déploiement, il demande encore à pouvoir maneuvrer plus au sud. Longstreet lui confirme l’ordre. Pendant que ses caroliniens et ses georgiens chargeront, les texans de la division de Mac Laws se déploieront en position intermédiaire et appuieront l’attaque. Et Hood lance ses régiments.

En face, c’est le Vème corps fédéral, qui a pris ses positions, plutôt mal que bien, la veille au soir et dans la nuit. Il est composé de deux divisions d’infanterie composites, partie de régiments aguerris, mais squelettiques, partie de régiments de nouvelles levées. Les batteries d’artillerie du corps sont mal positionnées, car le terrain est invraisemblable. Mais de toute manière les confédérés sont en contre-bas : quand les canons sudistes se mettent à tirer, ils n’abattent que des arbres … Les deux premières brigades de Hood font alors mouvement vers le Devil’s Den et le Little Round Top.

Aucune coordination en face … devant le mouvement confédéré, une brigade du Vème corps prononce de son propre chef un mouvement en avant, en descendant les petites vallées du Big Round Top. Sidéré, un officier d’état-major demande alors à son divisionnaire « mais qu’est ce qu’ils font ? … » Son patron, imperturbable, lui répond : « ne vous inquiétez pas, vous n’allez pas tarder à les voir revenir. » Le général de division fédéral connaît son métier : lui a repéré les mouvements convergents, assez bien coordonnés, des brigades sudistes qui commencent à enserrer les hauteurs. Et en effet, les cinq régiments fédéraux de la brigade partie à l’aventure viennent s’enferrer dans le mouvement de progression sudiste, et se retrouvent rapidement pris entre trois feux, presque encerclés par les puissantes brigades de Hood et une division confédérée de renfort qui prononce son propre mouvement dans les fonds de vallée.

La brigade fédérale est presque anéantie sur place, en moins de dix minutes. Les confédérés prononcent alors leur mouvement et leur progression vers le massif forestier du Little round top. L’artillerie ne sert plus à rien au milieu des arbres, place au fusil et au revolver, en tirant à courte distance. Hood resserre son dispositif. Pendant que sa troisième brigade est lancée vers le Big round top, il concentre ses deux autres brigades, en ligne par bataillons les uns derrière les autres, pour s’emparer du Little round top et, avec les moyens dont il dispose, opérer ce débordement par la droite qu’il avait demandé le matin. Dans les hauts du Little round top, c’est la brigade commandée par le colonel Vincent qui est en position.

Le régiment le plus en pointe, le dernier de toute l’armée fédérale, est le 20th Maine, commandé par le colonel Chamberlain. Son régiment est composé de vieilles troupes, mais réduit à moins de 300 hommes par les pertes de l’année précédente. Après lui, vers le sud du champ de bataille, il n’y a plus personne : tous les corps d’armée se sont concentrés au nord, entre Gettysburg et le Big round top. Chamberlain et ses hommes sont seuls. Chamberlain et ses hommes vont voir monter vers eux, pendant plus de trois heures, compagnies après compagnies, l’équivalent de toute une brigade confédérée, environ 2 600 hommes. Dans le même temps, la deuxième brigade de Hood tente désespérément de s’emparer du Devil’s Den. Hood, à leur tête pour être au centre de ses formations, est grièvement blessé. Ses officiers le retirent du combat; sa division n’est plus dirigée et continue, brigade par brigade, à monter au massacre.

En haut du Litlle round top, le 20th Maine fait feu de tous ses fusils. En face, ça tire aussi, et bien. Le régiment fond à vue d’oeil. En désespoir de cause, Chamberlain donne l’ordre très rarement usité dans les armées de la guerre de sécession de mettre baïonnette au canon, et de charger l’ennemi à la baïonnette. Cet ordre n’est presque jamais utilisé car les soldats de la guerre entre les Etats ne sont pas des soldats de métier. Alors, les unités se fusillent même à courte distance … Et ca marche.

Les confédérés ont la réaction normale de toute troupe chargée à la baïonnette : ils se replient. Mais, dans cette pente rocheuse et forestière, leur repli devient déroute pour plusieurs milliers d’entre eux, car la brigade décimée sur le Little round top entraîne dans sa retraite les voisins de la seconde brigade de la division Hood, qui a elle-même perdu la moitié de son effectif et les trois quarts de ses officiers. La division Hood du corps de Longstreet est réduite de moitié. La division du général Mac Laws, qui l’a soutenu, n’a perdu qu’un tiers de son effectif … Le beau Ier corps confédéré est en sang. Les fédéraux conservent la position. Le 20th Maine et les 125 survivants qui le composent viennent peut-être de gagner la bataille de Gettysburg …

Partir ou attaquer ?

Au soir du 2 juillet, la situation est la suivante : les 75 000 hommes de l’armée sudiste de Virginie du Nord, ou plutôt ce qu’il en reste, sont maintenant entièrement déployés, depuis « l’hameçon » que constituent le Seminary Ridge et Gettysburg, jusqu’aux abords des Round Tops, plusieurs kilomètres plus au sud, que les deux premières divisions de Longstreet, celles de Hood et Mac Laws, n’ont pas réussi à prendre. Les 90 000 hommes de l’armée fédérale du Potomac, eux-même bien entamés, tiennent toute la ligne des collines qui vont de Gettysburg aux round tops. Leur avantage est double : non seulement ils sont en position haute, mais en plus leur dispositif, volontairement défensif, et le terrain, font qu’ils tiennent les lignes intérieures du champ de bataille. En d’autres termes, ils sont déployés à l’intérieur de l’énorme courbe que représente le champ de bataille, ce qui permet à leurs renforts de se déplacer rapidement d’un point à l’autre en cas d’urgence. Inversement, les confédérés tiennent les lignes extérieures, ce qui distend leurs formations. Mais ils sont en position de continuer à attaquer, et gardent donc, a priori, l’initiative.

Dans la nuit arrive la troisième division de Longstreet, la division d’infanterie de Virginie, commandée par le général Pickett. Cette division existe depuis le début de la guerre et a participé à toutes les grandes batailles. Elle est comme un symbole parce que ses régiments sont tous Virginiens, et la Virginie a eu un rôle majeur lors de la « révolution », la guerre d’indépendance américaine. Le premier président américain, Georges Washington, était Virginien. Elle atteint à l’été 1863 son niveau d’excellence, et va le conserver jusqu’à sa mort en tant qu’unité combattante, c’est-à-dire … maintenant.

Hood est gravement blessé, on lui coupe une jambe sur une planche; sa division a perdu la moitié de son effectif. Elle n’est plus opérationnelle. La division de Mac Laws n’est plus en situation d’agir seule, mais elle peut encore, et protéger le sud du champ de bataille, et éventuellement concéder un renfort à une attaque centrale. Longstreet concentre au centre du champ de bataille la division de Virginie, renforcée par la division Pettygrew du corps de Hill. Ewell reste bloqué du mauvais côté du champ de bataille, en haut de l’hameçon. Meade, de son côté, redéploie ses corps entamés par les combats des deux derniers jours. Le Vème corps, mal en point, est relevé et vient prendre une position d’attente, en deuxième ligne derrière l’excellent IIème corps de Winfield Scott Hancock … pile au centre de la position fédérale.

Le XIème corps du général Howard s’est en partie désintégré à la suite du Ier corps de Reynolds, et est replié en contre-bas du seminary Ridge. Bref, les corps affaiblis sont globalement rétrogadés en seconde ligne, cependant que des corps d’armée frais ont pris le relai.

Depuis quinze jours, Lee s’est avancé en Pennsylvanie en étant sourd et aveugle, car sa cavalerie, regroupée sous le commandement de JEB Stuart, avait opéré une maneuvre de contournement total des corps fédéraux, mais par l’est pendant que les corps d’infanterie sudistes prononcaient leur mouvement par l’ouest. Si elle a mis un certain désordre dans les colonnes d’approvisionnement, elle n’a en rien empêché les mouvements des régiments nordistes pour poursuivre Lee. Pire, pendant ce temps-là, l’état-major confédéré a presque totalement manqué de renseignements sur les positions et les mouvements exacts de l’adversaire. Quand, dans la soirée du 2, Stuart arrive à son tour, tout content de son équipée de hussard, son entretien avec son général en chef est assez pénible …

Et de toute manière il est trop tard : les armées sont au contact, et Lee n’a plus d’autre choix que de continuer à cogner sur la ligne fédérale pour la briser. Echec au nord de la position le 1er juillet, échec au sud le 2 : c’est au centre qu’on va taper le 3, en mettant toute la gomme.

La grande charge

La division de Virginie est intacte. Elle regroupe près de 6 000 hommes répartis en trois brigades, celles des généraux Garnett, Kemper et Armistead. Il est décidé de la renforcer de la division de Pettygrew, encore en mesure d’aligner plus de 3 000 hommes. L’ensemble regroupe 9 200 hommes, auxquels sont rajoutés une brigade de Pender à l’effectif de 1 700 hommes. Ce sont donc près de onze mille fantassins qui sont ainsi concentrés dans les fonds, face au centre fédéral. Pour les soutenir, Lee confie à Longstreet toute la réserve d’artillerie de l’armée, commandée par le colonel Porter Alexander, un officier « napoléonien » : il a 27 ans !

L’idée est simple et, comme aurait précisément dit Napoléon, toute d’exécution. Il s’agit de briser le IIème corps fédéral par un véritable barrage de boulets et d’obus, puis d’envoyer les onze mille hommes d’un coup, dans ce genre de frappe d’une extrême brutalité dont l’infanterie confédérée a l’habitude. Si le centre fédéral se rompt, c’est la colonne vertébrale de l’armée du Potomac qui est brisée. Ses corps désemparés, séparés les uns des autres, seront dispersés dans la campagne environnante. Si le centre fédéral se rompt …

Après la guerre, James Longstreet témoignera avoir essayé de dissuader Lee de cette attaque d’infanterie, en terrain découvert, sur plus de deux kilomètres avant d’atteindre les lignes fédérales. En fait, aucun témoignage au moment de la bataille ne permet d’assurer que Longstreet, « mon vieux cheval de bataille » comme l’appelait Lee, se serait ainsi opposé à l’attaque. On reprochera plus tard à Longstreet d’avoir voulu ainsi, a posteriori, se défausser d’une décision qui s’était avérée meurtrière. Ce qui est certain, c’est que lors de la réunion d’état-major au cours de laquelle Lee a donné ses instructions, Longstreet a déclaré que, selon lui, il fallait disposer d’au moins quinze mille hommes pour être sûrs d’emporter la position adverse. Toujours est-il que, le 3 juillet au matin, Longstreet, d’accord ou pas, prend toutes les dispositions nécessaires et possibles pour que l’attaque soit un succès.

Quand il apprend que l’artillerie de réserve a dû ramener en arrière ses approvisionnements de munitions en raison des tirs plongeant et sporadiques de l’artillerie yankee, il donne aussitôt l’ordre de prendre le risque de rapprocher un maximum de caissons au plus près possible. La division de Virginie est mise à couvert, sous les arbres de la contre-pente. De là ou ils sont, les fantassins ne peuvent voir que leurs canons, et le haut de la pente : rien de la position fédérale. Leurs généraux de brigade ignorent donc deux choses, deux spécificités qui vont leur coûter la vie à tous les trois. En plein milieu de leur axe de progression, il y a une petite route, bordée des deux côtés de hautes barrières de bois. Et le IIème corps de Hancock, sous la direction de l’un des meilleurs chefs de corps fédéraux, s’est retranché derrière des rondins et des murets de pierre. Son artillerie est encore en arrière, tout en haut de la ligne de crête. Depuis sa position, Hancock voit l’ennemi. L’ennemi ne peut pas le voir.

La matinée du 3 juillet est employée à regrouper les brigades. Du côté nordiste, on se relache un peu; la journée est torride, les rebelles ont subi de lourdes pertes les deux jours précédent : on peut espérer un temps de répit. Vers 13h00 (13h07 aux montres de l’état-major fédéral, une demi-heure après pour les confédérés mais peu importe), un feu d’enfer est déclenché par Porter Alexander. Boulets pleins de tous calibres, boulets creux, shrapnell, c’est un déluge de ferraille qui est déversé par une artillerie confédérée tellement composite qu’elle regroupe des pièces de toutes marques, et de nombreux calibres. Ca n’arrange pas le réapprovisionnement. Hancock donne l’ordre à sa première division de se pelotonner en se couchant par terre derrières les murets de pierre. L’artillerie fédérale prend en plein une partie du bombardement, mais réagit rapidement et se met à son tour dans la partie. Le vacarme devient effrayant.

Sous les arbres, en bas de la contre-pente, les brigades de Pickett attendent … Certains obus à longue portée fédéraux arrivent jusqu’à eux et commencent à tuer. Au bout de près de trois quarts d’heure, alors qu’il est clair qu’il devient plus qu’urgent d’attaquer puisque d’effet de surprise, il ne faut plus en parler, Alexander prévient Longstreet qu’il arrive au bout des réserves de ses premiers caissons. La réserve générale de munitions est restée, par sécurité, deux kilomètres en arrière, et il faudrait une demi-heure, en allant vite, pour réapprovisionner toutes les batteries. Longstreet apparaît désespéré à ses officiers d’état-major (indice que peut-être, en effet, il « sentait » mal cette attaque) et donne l’ordre à Pickett de faire avancer ses brigades.

Pickett lui-même est fou de rage : Lee a donné l’ordre que ses divisionnaires restent dorénavant en arrière des unités, en raison d’un trop grand nombre de morts chez ses généraux, car ils ont pris l’habitude de trop s’exposer. Et il regarde alors se déployer et partir ses trois brigades, épaulées par Pettygrew et Pender. La plus grande charge d’infanterie du XIXème siècle depuis celle du Ier corps de Drouet d’Erlon à Waterloo vient de commencer.

Charger à Gettysburg !

Ce sont les brigades Garnett et Kemper qui sortent les premières des couverts. Leurs bataillons viennent sur l’artillerie d’Alexander, la dépassent et se reforment. La brigade d’Armistead arrive en queue de division. Les canons sudistes se taisent, car ils ne peuvent plus tirer ayant devant eux, montant la pente, leurs propres troupes. Et, pendant quelques minutes, un étrange silence s’installe, car l’artillerie fédérale, qui se contentait pour le moment de contre-battre le tir sudiste, s’est arrêtée à son tour. Hancock est un vieux combattant ; il comprend tout de suite ce que signifie ce silence, donne l’ordre à sa première division de se relever et de prendre ses positions de tir, à sa seconde division de se rapprocher de suite. Le Vème corps est prié également de se pointer avec ce qui lui reste. Dans le silence et la chaleur étouffante, tout à coup, les fédéraux commencent à entendre les roulements de tambours des régiments du sud, qui, alignés à la parade, commencent à gravir la pente.

Les officiers d’artillerie du IIème corps n’ont pas besoin d’attendre l’ordre de leur général : eux aussi ont des jumelles. Et l’artillerie se met à tonner de nouveau, mais maintenant d’un seul côté. Cependant que les brigades s’avancent, les premières arrivées de boulets et de shrapnells commencent à trouer les rangs. Pas question d’accélérer tout de suite la cadence de progression, car cela destructurerait cet ensemble de 10 000 hommes, qui a pour objectif d’aborder la ligne fédérale en ordre. Les rangs se resserrent, les unités continuent à avancer.

Tout à coup, alors que le feu de l’artillerie nordiste semble s’intensifier, les colonels des régiments de tête, tétanisés, tombent sur la double barrière de bois de la route. Il faut alors en catastrophe arrêter les colonnes, franchir les barrières le plus vite possible pour se reformer de l’autre côté. Les fusants yankees commencent à dévaster les premières unités, cependant que les coups à moyenne portée arrivent maintenant en plein dans les bataillons intermédiaires. Armistead suit toujours, sa brigade est à peu près intacte. Pickett essaye désespérément de suivre la progression de ses hommes. La fumée devient tellement intense que lui, à cinq cent mètres derrière, n’arrive plus à repérer les positions exactes des brigades de tête.

Hancock, lui, commence à s’affoler en constatant qu’une marée d’uniformes gris est en train de se déployer de toute part depuis la route, et déferle vers ses positions. Il donne l’ordre à son artillerie d’intensifier encore son tir, mais certaines gueules de canon sont déjà au rouge, et les feux deviennent imprécis. Peu importe : à huit cent mètres maintenant, tous les coups portent. Les brigades Garnett et Kemper se mettent à fondre de manière terrifiante.

Une brigade d’infanterie fédérale fait mouvement sur le flanc droit de la position, et se met à tirer sur les bataillons sudistes par le côté. Garnett fouette son cheval et prend le galop pour entraîner ses hommes décimés. Un coup de canon, de la fumée … le cheval du général repart en arrière, la selle détruite et les étriers disloqués. Kemper essaye de son côté, à la gauche de l’attaque, de grouper ses compagnies. La brigade fédérale déployée le repère avec son état-major : une volée de coups de feux, tous les officiers sudistes sont foudroyés, abattus sur place de leurs chevaux. Armistead arrive de l’autre côté de la route, et constate le désastre en train de se faire. Lui est à pied, en tête de ses troupes. Il prend alors une décision.

Se saisissant de son chapeau à larges bords, il le plante sur son épée, se retourne vers ses hommes et hurle : « Virginiens, Virginiens, qui veut venir avec moi ? » et il part à la charge. Et toute sa brigade se met à charger derrière lui, entraînant avec elle des débris des deux autres unités. Et ils avancent, ils avancent. Les hommes tombent, la troupe continue, Armistead devant et bien visible des tireux fédéraux qui, pris d’un stress effroyable, n’arrivent plus à le viser. Et ils arrivent au muret de pierre, sur les premiers canons fédéraux. Et ils passent le muret. La défense fédérale manque se disloquer. Des renforts, par régiments, par compagnies éparses, arrivent de partout.

Hancock hurle des ordres de regroupement; il prend une balle en plein corps et tombe à son tour de son cheval. Ses officiers veulent le relever; il leur lance « je vous interdis de me relever d’ici tant que que le combat est en cours ! » Armistead arrive sur un canon, hurle de son côté « la victoire est pour nous, retournez les canons, retournez les canons ! » et à son tour reçoit une balle; il s’écroule, blessé à mort. Sa brigade est anéantie. La grande attaque de la division de Virginie a échoué, et vient de se terminer dans le sang et la fumée.

Le raconter est une chose, le vivre en fut une autre … et puis cette charge d’infanterie fut filmée, en 1993, et dans les images que vous allez voir, les milliers de soldats, confédérés et fédéraux, sont des membres de groupes de reconstitution : observez bien les détails qui ne trompent pas quand aux échelons de commandement et aux ordres donnés par gestes : ce n’est pas le fait de figurants !

Charge d’infanterie de Gettysburg

J’allais oublier un détail essentiel : regardez aussi l’environnement, car le film Gettysburg a été tourné sur les lieux même du champ de bataille, au sein du parc national américain qui préserve le site.

Sauver une armée

Lee, qui avait suivi avec angoisse puis avec désespoir l’attaque, s’approche alors de Pickett, qui a l’air complètement égaré. « Général, ressaisissez-vous : regroupez votre division » lui ordonne Lee. Et Pickett, le regard dans le vague, lui répond alors : « mon général, je n’ai plus de division … » Si Pickett n’a plus de division, Lee, lui, n’a carrément plus de centre. Entre les divisions Hood et Mac Laws au sud, et les divisions des corps de Hill et Ewell au nord, se trouve maintenant un trou béant. Pour peu que les fédéraux passent à la contre-attaque, c’est l’armée de Virginie du Nord qui risque l’anéantissement.

Mais ils n’attaqueront pas. Vainqueurs, mais décimés, les régiments des IIème et Vème corps arrivent à peine à tenir encore leurs positions. Hancock est blessé et ne peut plus donner d’ordres. Meade, le général en chef, se demande si ces fous de rebelles n’ont pas l’intention de redéclencher une autre tempête, à l’une des extrêmités du champ de bataille. Il n’ose pas bouger. Les premiers à reprendre leurs esprits sont les confédérés. Lee, le désastre digéré, donne aussitôt une série d’ordres extrêmement précis qui ont pour effet un repli général de toutes les unités, avec artillerie, chariots, blessés : tout le monde repart, dans la nuit même du 3 au 4 juillet par ou ils étaient venus pour gagner la guerre de Sécession.

La retraite sudiste sera un modèle du genre, et Lee ramènera tout son monde, sans même laisser derrière lui de blessés ou de traînards, de l’autre côté des collines bleues. Meade, qui compte ses morts et n’ose pas croire qu’il vient de gagner l’un des plus grands chocs de la guerre, met trois jours à commencer une molle poursuite de l’adversaire. Cette indécision dans le succès lui coûtera son commandement, le président Lincoln appréciant assez peu qu’après tant de sacrifices on ait laissé échapper la principale armée sudiste. Lincoln n’a pas tort d’être mécontent. L’armée de Virginie du Nord a perdu le tiers de son effectif, mais elle est encore combative et sera renforcée. La guerre va encore durer deux ans …

A l’autre bout du pays, le même 3 juillet 1863, le général Pemberton rend la ville de Vicksburg au général Grant et ses lieutenants, Sherman et Sheridan. Le Mississippi est définitivement coupé pour la confédération. Et Lincoln ne va pas tarder à appeler à l’est ces généraux du front ouest, peu appréciés des état-majors de Washington, limite vulgaires, mais qui, eux, « font la guerre » comme le demande le Président des Etats-Unis à ses généraux depuis deux ans. La triade infernale Grant-Sheridan-Sherman va crucifier la confédération, et, dans un flot de sang, mettre fin à la guerre en la pratiquant de manière totale mais aussi moderne, par une capacité inédite à l’époque de modification permanente des lignes de communication.

Ils vont aller vite, de plus en plus vite. Les pertes humaines ne les arrêteront pas, sachant qu’ils disposent d’une réserve d’effectif que le sud ne peut pas se permettre. Sherman lancera la terrible course à la mer, qui dévastera la Georgie et les Carolines. Sheridan et sa cavalerie vont imposer aux sudistes de grandes batailles de cavaliers qui n’étaient pas l’habitude dans la guerre. Il détruira la belle cavalerie des gentlemen du sud à Yellow Tavern. Et Grant va imposer à Lee une terrifiante guerre d’attrition, qui mènera à la destruction presque complète de l’armée de Virginie du Nord, et à Appomatox.

-

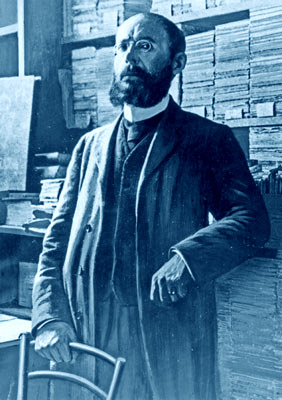

Relire Péguy

[Ci-contre : Charles Péguy (1873-1914), dans les bureaux (rue de la Sorbonne) de la revue qu'il avait fondée, Les Cahiers de la Quinzaine. Cet organe fut la tribune de l'attachant auteur de Notre jeunesse qui devait tomber au combat, dans les premières semaines de la Grande Guerre. Péguy se situe en travers de toutes les simplifications idéologiques, excellente raison pour le relire aujourd'hui]Charles Péguy, dit-on, fut un écrivain politique catholique qui, de 1900 à 1914, année où il trouva la mort sur le front, rédigea quantité d'essais et articles dans la revue qu'il avait lui-même fondée : Les Cahiers de la Quinzaine. Ces essais critiques sont controversés car leur réception, dans le public, a donné lieu à toutes sortes d'interprétations. La romaniste allemande Hella Tiedemann-Bartels a exploré méthodiquement les ambiguïtés de Péguy. Ambigüités qui dérivent souvent, dit-elle, du concept de “Tradition” chez l'auteur de Notre jeunesse.Hommes de gauche et hommes de droite se sont reconnus, le plus souvent erronément, dans la notion péguyenne de Tradition. Mais Péguy, en fait, se situait en travers de toutes les manies idéologiques de la Troisième République. D'où la question que nous devons nous poser : quels sont les éléments dans la notion de Tradition chez Péguy qui rendent impossible toute récupération idéologique facile ?La mystique de Péguy : le « noyau incandescent » des traditions vivantesH. Tiedemann-Bartels oppose la notion de Tradition de la “droite révolutionnaire” (telle qu'elle a été définie par Sternhell) à celle, plus critique et plus systématique, de Péguy. Ancien dreyfusard, Péguy, dans la première décennie de ce siècle, dirige sa critique contre ses ex-compagnons de combat (le “parti intellectuel”) (*), qu'il accuse d'avoir trahi la “mystique” profonde qui sous-tend leurs idéaux. Le terme “mystique” se pose ici comme l'instrument principal de la critique péguyenne (**).La “mystique” pour Péguy est le « noyau incandescent » des traditions qui plonge « dans le cycle communautaire de production et de reproduction de la vie », donc dans le concret palpable, dans le tourbillon du vivant. Et quand les traditions s'éloignent de ce cycle, elles s'éteignent. Et par leur extinction, les communautés porteuses de ces traditions mortes finissent aussi par disparaître.H. Tiedemann-Bartels ose une comparaison Péguy/Marx, en rappelant l'idée marxienne de “travail concret”, opposée au “travail abstrait” dicté par la spéculation capitaliste. Le “travail abstrait” ne sert pas nécessairement la Vie et aboutit, globalement, à une perte de “confiance” généralisée dans les sociétés. Par le type bourgeois de politique politicienne, pensait Péguy, la rhétorique se calque sur ce “travail abstrait” éloigné du “noyau incandescent” de la Tradition et l'expérience concrète, reproductrice de Vie, se voit expulsée de la sphère publique.La fausse tradition des terribles simplificateursCet argumentaire péguyen se trouve à l'intersection des critiques de “droite” et de “gauche” qui avaient cours à l'aube de ce siècle. Il anticipe le meilleur des critiques de l'École de Francfort (et non le pire !) ainsi que les tirades merveilleuses de Thorstein Veblen [1857-1929, économiste américain d'origine scandinave] contre la “classe oisive”.Mais, en dernière analyse, Péguy transcende largement les critiques de ses contemporains engagés. Si sa Tradition se nourrit d'apports philosophiques conservateurs ou révolutionnaires-conservateurs (de Maistre, Burke, Nietzsche, Sorel, Maurras), il se distingue de ces penseurs par son intention. Eux luttent, sans plus, contre le libéralisme, les Lumières et leurs traductions politiques pratiques ; lui, il cherche à re-imbriquer la communauté nationale française dans le cycle de production/reproduction de la Vie, abandonné par les chimères bourgeoises et les politiciens véreux.Le conservatisme politique détaché arbitrairement des éléments de la société et de la vie politique pré-bourgeoises pour les instrumentaliser dans une praxis, où ces qualités, normes, valeurs et mythes sont jetés hors de leur contexte en vue de préparer un autre pouvoir qui sera aussi caricatural que le pouvoir bourgeois. La Tradition, en tant qu'imbrication de mystique et de travail concret, continuera, pour son malheur, à être lacérée par les terribles simplificateurs.Une philosophie dynamique de l'histoireCette critique de Péguy inaugure, peut-être à son insu, une nouvelle philosophie de l'histoire. L'auteur de Notre jeunesse reproche à l'herméneutique historique de diviser la réalité, de la contingenter sans arraisonner pleinement sa réalité, sa plénitude. Renan imagine un recours à une autorité qui serait alors réparatrice. Dilthey explore l'intériorité de l'individu mais détachée de son milieu concret. Péguy, lui, au départ de la philosophie de Bergson, déploie une dynamique historique. La “durée réelle”, saisie par l'intuition chez Bergson, est encore détachée des contingences pratiques qui entravent l'intelligence.Mais, pour Péguy, l'intelligence ne peut se détacher du tissu concret de l'histoire et de la réalité. De ce tissu que les « pauvres et petites gens », les croyants, ceux qu'anime encore la “mystique”, vivent et où ils se perpétuent biologiquement, selon des rythmes immémoriaux. Ce populisme, qui rappelle certains accents des Russes de Narodnaïa Volia, interdit tout programme politique à l'emporte-pièce. Il ne sert aucun prétentieux protagoniste d'un quelconque constructivisme idéologique.La critique de Péguy est le produit d'une formidable désillusion, conclut H. Tiedemann-Bartels. Comme Sorel qui déplorait la mainmise des « histrions » sur le fonctionnement réel de la société, Péguy s'insurge contre l'oubli du réel, contre l'immense fiction que construit la société bourgeoise (peut-on désormais parler de “fictionnisme total” ?). Ce recours à un réel embelli d'une mystique du concret qui ne soit pas pure rhétorique, ce rejet des discours creux des pugilats politiciens doivent être réactualisés : ils recèlent les potentialités critiques dont nous avons besoin. Telle est aussi la conclusion de H. Tiedemann-Bartels.◘ Hella Tiedemann-Bartels, Verwaltete Tradition : Die Kritik Charles Péguys, Verlag Karl Alber, Freiburg/München, 1986, 296 p.[Du même auteur, en fr. : « La mémoire est toujours de la guerre : Benjamin et Péguy » (tr. R. Kahn), in Walter Benjamin et Paris, Cerf, 1985]► Robert Steuckers, Vouloir n°35/36, 1987. http://robertsteuckers.blogspot.fr/Notes en sus :* : Pourtant, jamais Péguy ne se rangea au nombre des intellectuels. Bien plus : une large part de son œuvre de publiciste est consacrée à une véritable polémique contre cette classe. Voici ce qu’il écrit à ce sujet : « Je ne suis nullement l’intellectuel qui descend et condescend au peuple. Je suis peuple ». Péguy fait grief aux intellectuels, entre autres, de leur abstraction, de leur ignorance et de leur incompréhension, de leur carriérisme, et — point principal — de leur autoritarisme. Accusant les universitaires d’avoir trahi les idéaux qu’ils déclarent suivre par souci de véridicité, Péguy affirme ni plus ni moins que l’Université est corrompue par le pouvoir et l’argent. Constatant que dans la société règne une barbarie assez primitive, Péguy relie dans son diagnostic ce triomphe des barbares à l’avènement, en politique, de ceux qu’il nomme « le parti intellectuel ». Le monde où ces gens évoluent, il l’appelle le « monde moderne ». « Le monde qui fait le malin, le monde des intelligents, des avancés, de ceux qui savent, de ceux à qui on n’en remontre pas […]. C’est-à-dire : le monde de ceux qui ne croient à rien, même pas à l’athéisme, qui ne se dévouent, qui ne se sacrifient à rien. Exactement : le monde de ceux qui n’ont pas de mystique ». (E. Leguenkova, T. Taïmanova, « Charles Péguy, un intellectuel "anti-intellectuel" »)** : Le terme de « mystique » est un des mots clef du lexique péguyen ; son emploi nécessite une explication. Citons la fameuse sentence de notre écrivain : « Tout commence en mystique et finit en politique ». Péguy use du mot « mystique » en un sens très large, et non en sa stricte acception religieuse. Il entend par là l’intégrité intérieure, la vérité de la conduite, la fidélité à ses idéaux, l’esprit de dévouement et de sacrifice, l’intransigeance, le refus de toute compromission, de tout opportunisme. On pourrait prolonger cette énumération ; le fait est que Péguy a lui-même proposé de cette notion une explication à la fois vaste et très simple : « Qu’importe toute la Ligue des Droits de l’Homme ensemble et même du Citoyen, que représente-t-elle, en face d’une mystique ». Le monde antique et le monde moderne, l’Église et les fidèles, l’État et les politiciens, les pauvres et les riches, les compagnons de lutte et les adversaires, les simples enseignants et les professeurs d’université, les antisémites et les juifs : tout semble chez notre écrivain présenté sous l’aspect du dualisme, d’antinomies. Mais tout est in fine jugé à la seule aune de la mystique, c’est-à-dire de la conscience. (ibidem)Petite bibliographie sommaire pour comprendre l'œuvre de Charles Péguy :

[Ci-contre : Charles Péguy (1873-1914), dans les bureaux (rue de la Sorbonne) de la revue qu'il avait fondée, Les Cahiers de la Quinzaine. Cet organe fut la tribune de l'attachant auteur de Notre jeunesse qui devait tomber au combat, dans les premières semaines de la Grande Guerre. Péguy se situe en travers de toutes les simplifications idéologiques, excellente raison pour le relire aujourd'hui]Charles Péguy, dit-on, fut un écrivain politique catholique qui, de 1900 à 1914, année où il trouva la mort sur le front, rédigea quantité d'essais et articles dans la revue qu'il avait lui-même fondée : Les Cahiers de la Quinzaine. Ces essais critiques sont controversés car leur réception, dans le public, a donné lieu à toutes sortes d'interprétations. La romaniste allemande Hella Tiedemann-Bartels a exploré méthodiquement les ambiguïtés de Péguy. Ambigüités qui dérivent souvent, dit-elle, du concept de “Tradition” chez l'auteur de Notre jeunesse.Hommes de gauche et hommes de droite se sont reconnus, le plus souvent erronément, dans la notion péguyenne de Tradition. Mais Péguy, en fait, se situait en travers de toutes les manies idéologiques de la Troisième République. D'où la question que nous devons nous poser : quels sont les éléments dans la notion de Tradition chez Péguy qui rendent impossible toute récupération idéologique facile ?La mystique de Péguy : le « noyau incandescent » des traditions vivantesH. Tiedemann-Bartels oppose la notion de Tradition de la “droite révolutionnaire” (telle qu'elle a été définie par Sternhell) à celle, plus critique et plus systématique, de Péguy. Ancien dreyfusard, Péguy, dans la première décennie de ce siècle, dirige sa critique contre ses ex-compagnons de combat (le “parti intellectuel”) (*), qu'il accuse d'avoir trahi la “mystique” profonde qui sous-tend leurs idéaux. Le terme “mystique” se pose ici comme l'instrument principal de la critique péguyenne (**).La “mystique” pour Péguy est le « noyau incandescent » des traditions qui plonge « dans le cycle communautaire de production et de reproduction de la vie », donc dans le concret palpable, dans le tourbillon du vivant. Et quand les traditions s'éloignent de ce cycle, elles s'éteignent. Et par leur extinction, les communautés porteuses de ces traditions mortes finissent aussi par disparaître.H. Tiedemann-Bartels ose une comparaison Péguy/Marx, en rappelant l'idée marxienne de “travail concret”, opposée au “travail abstrait” dicté par la spéculation capitaliste. Le “travail abstrait” ne sert pas nécessairement la Vie et aboutit, globalement, à une perte de “confiance” généralisée dans les sociétés. Par le type bourgeois de politique politicienne, pensait Péguy, la rhétorique se calque sur ce “travail abstrait” éloigné du “noyau incandescent” de la Tradition et l'expérience concrète, reproductrice de Vie, se voit expulsée de la sphère publique.La fausse tradition des terribles simplificateursCet argumentaire péguyen se trouve à l'intersection des critiques de “droite” et de “gauche” qui avaient cours à l'aube de ce siècle. Il anticipe le meilleur des critiques de l'École de Francfort (et non le pire !) ainsi que les tirades merveilleuses de Thorstein Veblen [1857-1929, économiste américain d'origine scandinave] contre la “classe oisive”.Mais, en dernière analyse, Péguy transcende largement les critiques de ses contemporains engagés. Si sa Tradition se nourrit d'apports philosophiques conservateurs ou révolutionnaires-conservateurs (de Maistre, Burke, Nietzsche, Sorel, Maurras), il se distingue de ces penseurs par son intention. Eux luttent, sans plus, contre le libéralisme, les Lumières et leurs traductions politiques pratiques ; lui, il cherche à re-imbriquer la communauté nationale française dans le cycle de production/reproduction de la Vie, abandonné par les chimères bourgeoises et les politiciens véreux.Le conservatisme politique détaché arbitrairement des éléments de la société et de la vie politique pré-bourgeoises pour les instrumentaliser dans une praxis, où ces qualités, normes, valeurs et mythes sont jetés hors de leur contexte en vue de préparer un autre pouvoir qui sera aussi caricatural que le pouvoir bourgeois. La Tradition, en tant qu'imbrication de mystique et de travail concret, continuera, pour son malheur, à être lacérée par les terribles simplificateurs.Une philosophie dynamique de l'histoireCette critique de Péguy inaugure, peut-être à son insu, une nouvelle philosophie de l'histoire. L'auteur de Notre jeunesse reproche à l'herméneutique historique de diviser la réalité, de la contingenter sans arraisonner pleinement sa réalité, sa plénitude. Renan imagine un recours à une autorité qui serait alors réparatrice. Dilthey explore l'intériorité de l'individu mais détachée de son milieu concret. Péguy, lui, au départ de la philosophie de Bergson, déploie une dynamique historique. La “durée réelle”, saisie par l'intuition chez Bergson, est encore détachée des contingences pratiques qui entravent l'intelligence.Mais, pour Péguy, l'intelligence ne peut se détacher du tissu concret de l'histoire et de la réalité. De ce tissu que les « pauvres et petites gens », les croyants, ceux qu'anime encore la “mystique”, vivent et où ils se perpétuent biologiquement, selon des rythmes immémoriaux. Ce populisme, qui rappelle certains accents des Russes de Narodnaïa Volia, interdit tout programme politique à l'emporte-pièce. Il ne sert aucun prétentieux protagoniste d'un quelconque constructivisme idéologique.La critique de Péguy est le produit d'une formidable désillusion, conclut H. Tiedemann-Bartels. Comme Sorel qui déplorait la mainmise des « histrions » sur le fonctionnement réel de la société, Péguy s'insurge contre l'oubli du réel, contre l'immense fiction que construit la société bourgeoise (peut-on désormais parler de “fictionnisme total” ?). Ce recours à un réel embelli d'une mystique du concret qui ne soit pas pure rhétorique, ce rejet des discours creux des pugilats politiciens doivent être réactualisés : ils recèlent les potentialités critiques dont nous avons besoin. Telle est aussi la conclusion de H. Tiedemann-Bartels.◘ Hella Tiedemann-Bartels, Verwaltete Tradition : Die Kritik Charles Péguys, Verlag Karl Alber, Freiburg/München, 1986, 296 p.[Du même auteur, en fr. : « La mémoire est toujours de la guerre : Benjamin et Péguy » (tr. R. Kahn), in Walter Benjamin et Paris, Cerf, 1985]► Robert Steuckers, Vouloir n°35/36, 1987. http://robertsteuckers.blogspot.fr/Notes en sus :* : Pourtant, jamais Péguy ne se rangea au nombre des intellectuels. Bien plus : une large part de son œuvre de publiciste est consacrée à une véritable polémique contre cette classe. Voici ce qu’il écrit à ce sujet : « Je ne suis nullement l’intellectuel qui descend et condescend au peuple. Je suis peuple ». Péguy fait grief aux intellectuels, entre autres, de leur abstraction, de leur ignorance et de leur incompréhension, de leur carriérisme, et — point principal — de leur autoritarisme. Accusant les universitaires d’avoir trahi les idéaux qu’ils déclarent suivre par souci de véridicité, Péguy affirme ni plus ni moins que l’Université est corrompue par le pouvoir et l’argent. Constatant que dans la société règne une barbarie assez primitive, Péguy relie dans son diagnostic ce triomphe des barbares à l’avènement, en politique, de ceux qu’il nomme « le parti intellectuel ». Le monde où ces gens évoluent, il l’appelle le « monde moderne ». « Le monde qui fait le malin, le monde des intelligents, des avancés, de ceux qui savent, de ceux à qui on n’en remontre pas […]. C’est-à-dire : le monde de ceux qui ne croient à rien, même pas à l’athéisme, qui ne se dévouent, qui ne se sacrifient à rien. Exactement : le monde de ceux qui n’ont pas de mystique ». (E. Leguenkova, T. Taïmanova, « Charles Péguy, un intellectuel "anti-intellectuel" »)** : Le terme de « mystique » est un des mots clef du lexique péguyen ; son emploi nécessite une explication. Citons la fameuse sentence de notre écrivain : « Tout commence en mystique et finit en politique ». Péguy use du mot « mystique » en un sens très large, et non en sa stricte acception religieuse. Il entend par là l’intégrité intérieure, la vérité de la conduite, la fidélité à ses idéaux, l’esprit de dévouement et de sacrifice, l’intransigeance, le refus de toute compromission, de tout opportunisme. On pourrait prolonger cette énumération ; le fait est que Péguy a lui-même proposé de cette notion une explication à la fois vaste et très simple : « Qu’importe toute la Ligue des Droits de l’Homme ensemble et même du Citoyen, que représente-t-elle, en face d’une mystique ». Le monde antique et le monde moderne, l’Église et les fidèles, l’État et les politiciens, les pauvres et les riches, les compagnons de lutte et les adversaires, les simples enseignants et les professeurs d’université, les antisémites et les juifs : tout semble chez notre écrivain présenté sous l’aspect du dualisme, d’antinomies. Mais tout est in fine jugé à la seule aune de la mystique, c’est-à-dire de la conscience. (ibidem)Petite bibliographie sommaire pour comprendre l'œuvre de Charles Péguy :-

Jean BASTAIRE, Péguy l'insurgé, Payot, 1975.

-

Simone FRAISSE, Péguy et le monde antique, Armand Colin, 1973.

-

Daniel HALÉVY, Péguy et les Cahiers de la Quinzaine, 1919, rééd. Livre de poche, 1979.

-

Emmanuel MOUNIER, Marcel Péguy & Georges Izard, La pensée de Charles Péguy, Plon, 1931.

-

André ROBINET, Péguy entre Jaurès, Bergson et l'Église, Seghers, 1968, réimpr. sous le titre Métaphysique et politique selon Péguy.

-

-

Pour comprendre les enjeux de la future loi sur le mariage pour tous et la théorie du gender

Voici la conférence particulièrement complète d'un juriste-magistrat et essayiste, Patrice André: http://www.youtube.com/watch?v=sxydtWn4WJw&feature=yo...

Dans le cadre de la loi sur la refondation de l'école (réforme Peillon) un amendement à été déposé et voté (le 20 mars) pour rendre obligatoire l'éducation à la théorie du genre dès 6 ans. Voyez ici la député PS défendre cet amendement: http://www.theoriedugenre.fr/spip.php?article14

Une pétition est lancée pour demander le retrait de cet amendement http://www.theoriedugenre.fr/spip.php?article25

-

Mardi 30 Avril, Vannes : Faillite du Système économique, la France ruinée...

Mardi 30 Avril, Vannes : à 20 heures, 55 rue Mgr Tréhiou, Conférence d'Hilaire de Crémiers, Directeur de Politique Magazine, invité par le Cercle Albert de Mun : Faillite du Système économique, la France ruinée... -

4 février 1945 : Yalta

❐ En se retrouvant à Yalta, sur les bords de la mer Noire, Staline, Churchill et Roosevelt entendent se partager les dépouilles d'un ennemi agonisant : le conflit commencé en 1939 ayant pris des proportions planétaires, les vainqueurs veulent imposer un nouvel ordre mondial qui leur permette, sous le couvert hypocrite d'une future Organisation des Nations Unies, de régler les affaires mondiales en fonction de leurs intérêts et de leurs appétits.

Le problème est que ces intérêts et appétits ne sont pas convergents ... Roosevelt, réélu pour la quatrième fois en novembre 1944 président des Etats-Unis, a repris à son compte l'utopie universaliste qu'avait déjà imposée, pour le plus grand malheur de l'Europe, son prédécesseur Wilson, en 1919. Mais derrière ces rêveries se cache un impérialisme américain très concret, qui entend bien faire des vieilles nations européennes exsangues autant de satellites serviles. Au nom, bien entendu, des grands principes démocratiques. D'ailleurs l'Américain, le Soviétique et le Britannique ont proclamé, à l'adresse des Européens, leur volonté d'« aider les peuples libres à former des gouvernements provisoires largement représentatifs de tous les éléments démocratiques qui s'engageront à établir par des élections libres des gouvernements correspondant à la volonté des peuples ». Bien sûr, les frontières seront établies conformément au vœu des populations concernées ... Sur les photos, Staline sourit dans sa moustache. Car, partout où l'Armée rouge a pris pied, des partis communistes sont à l'œuvre pour éliminer, le plus souvent physiquement, tous ceux qui n'auraient pas la même conception de la «démocratie» que le tsar rouge. Et ceux qui, naïvement - comme - les Polonais -, croyaient en la parole des Anglo-Saxons vont très vite déchanter, broyés par l'implacable logique d'un partage du monde en deux obédiences, par une ligne de démarcation qui va tracer une sanglante cicatrice au cœur de l'Europe et au cœur de l'Allemagne. En Asie, les Soviétiques sont assurés de pouvoir avancer leurs pions aussi loin qu'ils voudront.

Sur la photo-souvenir destinée à immortaliser la conférence de Yalta, Roosevelt a un sourire béat et benêt. Peut-être inconscient des tragédies que vont vivre, à cause de lui, des millions de femmes, d'hommes et d'enfants, il a les jambes couvertes d'un plaid de laine. Il est gravement malade, comme l'est aussi son premier conseiller Harry Lloyd Hopkins. L'un n'a plus que quelques semaines à vivre, l'autre quelques mois.

Churchill, lui, est lucide mais il n'a pas réussi à faire partager à l'Américain sa méfiance à l'égard de Staline. D'ailleurs, la Grande-Bretagne n'est déjà plus qu'un porte-avions ancré, au service des Etats-Unis, au large des côtes européennes et les jours de l'empire britannique sont comptés. Devant le grand gâteau qu'est la carte du monde, les jeux sont faits : c'est part à deux et le tandem soviéto-yankee n'admettra personne d'autres à table. Les peuples n'auront plus d'autre choix que la soumission ou la révolte. Grâce à l'inaltérable force d'espoir et de vie qu'est le nationalisme, ils choisiront un jour la révolte.

✍ P. V National Hebdo du 2 au 8 février 1995 -

Insurrection - Héléna

-

Histoire de deux peuples de Jacques Bainville

Il y a quelque temps une commission d'historiens français et allemands a été désignée en vue d'élaborer d'ici à 2006 un manuel d'histoire franco-allemande. On peut tout redouter d'une telle entreprise. Sous prétexte de vouloir réconcilier les deux peuples sur leur passé, la tentation sera grande de travestir l'Histoire, de partager la responsabilité des conflits, d'équilibrer les torts des exactions commises de part et d'autre.

L'occasion est bonne de revisiter l’oeuvre de l'un des maîtres de l'Action française, Jacques Bainville, qui a écrit précisément une Histoire de deux peuples publiée en 1915 et rééditée peu avant sa mort (1936) avec ce titre complémentaire : continuée jusqu'à Hitler.

Les constantes de l’Histoire

L'ouvrage se présente comme une longue réflexion sur l'évolution respective des deux peuples. À chaque époque, Bainville rappelle les constantes de l'Histoire. Dans des démonstrations rigoureuses, étayées par des textes, il donne de magistrales leçons de politique et on le sent un peu triste de constater l'aveuglement de la démocratie qui, chez nous, à partir du XVIIIe siècle, les a ignorées, retombant à chaque génération dans les mêmes erreurs.

Après l'éclatement de l'empire carolingien et le triomphe de la féodalité en Europe, l'Allemagne parut d'abord être la première à rétablir son unité. Une dynastie, les Hohenstaufen, s'imposa et se maintint à la tête de l'Empire. Cependant elle ne sut pas borner ses ambitions et voulut se soumettre la papauté. Elle sortit affaiblie de cet affrontement. Les souverains ne purent s'affranchir de l'élection. Le Saint-Empire romain de nation germanique était en fait une « république fédérative sous la présidence impériale », souligne Bainville

Pendant ce temps, les rois capétiens, dont l'autorité, au départ, ne s'étendait qu'à l'Île de France, consolidaient génération après génération leur autorité en instituant l'hérédité de leur pouvoir.

À partir du début du XVIe siècle, le problème des relations entre le royaume de France et l'Empire germanique prit un tour aigu. Charles-Quint régnait sur l'Espagne, l'Allemagne et les Flandres. Il encerclait la France et nos rois n'eurent de cesse d'avoir brisé l'étau. Cela les amena à s'allier avec les princes protestants d'Allemagne et même avec le Grand-Turc, choisi comme allié de revers.

Le chef-d’oeuvre de Westphalie

Au XVIIe siècle, Richelieu soutint les princes protestants durant la guerre de Trente ans qui déchira l'Allemagne. Les traités de Westphalie en 1648, où la France fut partie prenante, consacrèrent l'émiettement de l'Allemagne en plusieurs centaines de principautés. Le Roi de France se voyait reconnu le rôle de protecteur des libertés germaniques tandis que l'empereur, obligé de négocier son élection et toute demande de concours avec les princes, voyait son pouvoir affaibli. Les Allemands ne ressentirent pas cet état de choses comme une humiliation. Ils tournèrent souvent leurs regards vers la France qui empêchait tout empiétement de l'empereur sur leurs droits. L'équilibre européen fut ainsi assuré pour un siècle et demi à la satisfaction des Français et de la plupart des Allemands. Bainville a écrit de très justes et très belles pages sur les traités de Westphalie qui, souligne-t-il, furent « le chef d'oeuvre politique du XVIIe siècle ».

Au siècle suivant, le roi de Prusse Frédéric II entreprit de bouleverser l'ordre européen. Louis XIV, déjà, l'avait prévu. Cela conduisit la France à s'allier en 1756 à l'Autriche. Désormais les Habsbourg n'étaient plus dangereux pour notre pays. Il fallait en revanche contrer les ambitions du roi de Prusse. Ce fut le renversement des alliances que dénigrèrent les "philosophes" puis, les révolutionnaires.

Nationalités ethniques

La Révolution contribua à faire naître un sentiment national allemand exalté notamment par le philosophe Fichte, tandis que Napoléon, en simplifiant la carte de l'Allemagne, commençait à démanteler les traités de Westphalie. En 1815, le traité de Vienne marque un retour à l'équilibre européen. Metternich et Talleyrand avaient défendu le principe de légitimité qui interdisait à un État de s'emparer de territoires appartenant à un autre État

L'Europe de la "Sainte-Alliance" fut cependant sapée par les idées libérales et révolutionnaires tendant à reconnaître des nationalités fondées sur un principe ethnique. Napoléon III donnait le coup de grâce en favorisant l'unité italienne, puis l'unité allemande. Les conséquences furent l'installation au coeur de l'Europe d'une énorme puissance menaçant la France alors que nos rois s'étaient attachés à entretenir la division de l'Allemagne pour éloigner de notre pays les risques d'invasion.

L'unité allemande nous a valu les guerres de 1870 et de 1914 et le bouleversement de la carte européenne. Le traité de Versailles de 1919, souligne Bainville, fut un « traité moral » et non un « traité politique ». Au lieu de chercher à établir un équilibre européen, on voulut "punir" l'Allemagne. Cela dit, on lui laissa l'unité, base d'une reconquête de sa puissance. Autour d'elle on s'inspira du principe des nationalités pour redessiner la carte de l'Empire. En 1939, un nouveau conflit éclata, conséquence des fautes accumulées par la démocratie française. Bainville ne l'a pas vu, mais toute son analyse historique, conduite d'une façon rigoureuse, le laisse pressentir.

Aujourd'hui, la France entretient des relations étroites avec l'Allemagne fédérale. Est-ce à dire qu'il n'y a plus de problème allemand et que Bainville est à mettre au placard ? Ce serait imprudent.

Un problème existentiel

Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a été coupée en deux par le Rideau de Fer. Ce n'était pas une division naturelle comme celle qu'avaient consacrée les traités de Westphalie. Après l'effondrement de l'U.R.S.S., l'unité s'est refaite à la diligence du chancelier Kohl. La solution du problème existentiel de l'Allemagne a été cherchée dans son intégration au sein d'un nouvel empire où chaque nation - y compris la France abdiquerait sa souveraineté. Ce n'est là qu'une fausse solution.

Pour que l'Allemagne demeure paisible et ne trouble plus ses voisins européens, il faut que la France soit forte diplomatiquement, militairement, économiquement, socialement et que les Français retrouvent la fierté d’eux-mêmes.

L'avenir de l'Allemagne réunifiée demeure incertain. Elle peut être reprise un jour par ses vieux démons. Autant l'idée de nation est conservatrice et pacifique en France, autant elle est révolutionnaire et guerrière en Allemagne. Bainville nous aide à nous en souvenir.

Pierre Pujo L’Action Française 2000 du 7 au 20 juillet 2005

* Édition de 1936 -

Méridien Zéro - Hugo Chavez ?

-

Insurrection - De Toute Éternité