culture et histoire - Page 687

-

Samedi 8 février : conférence de Vincent Vauclin, président de la Dissidence française, dans les Vosges

-

Partant pour la Syrie

Ce 16 janvier, le chef de l'État présentait aux armées ses vœux pour 2020. Il avait choisi pour cela la base aérienne 123 Orléans-Bricy. Il y annonça que la France s'apprêtait à envoyer au Levant le porte-avions Charles-De-Gaulle et son groupe aéronaval, dont le porte-hélicoptères amphibie Dixmude[1].

Ce 16 janvier, le chef de l'État présentait aux armées ses vœux pour 2020. Il avait choisi pour cela la base aérienne 123 Orléans-Bricy. Il y annonça que la France s'apprêtait à envoyer au Levant le porte-avions Charles-De-Gaulle et son groupe aéronaval, dont le porte-hélicoptères amphibie Dixmude[1].Jusqu'en 1946 l'expression Levant français désignait, de façon précise, les deux territoires sous mandat de la Société des Nations. La Syrie et le Liban avaient été confiés à la protection, bien incertaine[2], de Paris par la paix de Versailles, plus particulièrement par le traité de Sèvres (1920) qui fut révisé à Lausanne (1923). De cette paix, on ne mentionne pas beaucoup le centenaire, perdu dans la débauche quotidienne des anniversaires et autres éphémérides.

-

Le nouveau numéro du magazine Eléments est sorti

-

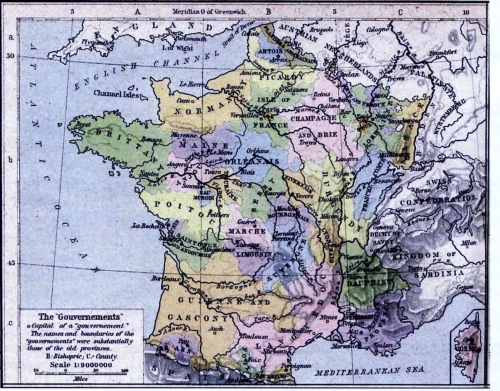

Les vraies unités locales de la France

Vous aurez du mal à trouver cette carte en Français. Les hussards noirs de la République n'entendaient pas voir rappeler à leurs élèves la réalité charnelle des provinces de l'ancien régime....

À Droite ligne nous n'avons rien contre les Celtes la preuve, nous avons décidé d'alimenter le débat sur la nécessaire simplification des échelons administratifs français en exhumant un texte ancien - très ancien même - du Breton (de l'académie française tout de même) Charles le Goffic La preuve que les Français n'ont pas attendu d'être ruinés pour vouloir se débarrasser des départements.

Je sais bien ce qu'on dit : que, coûte que coûte, il fallait détruire le particularisme de l'ancien régime, centraliser, afin d'unifier. Et, si l'on objecte à cela qu'un morcellement en quatre-vingt-trois circonscriptions administratives n'était point nécessaire pour opérer l'unification, que ce morcellement excessif ne pouvait qu'étendre la plaie du fonctionnarisme et grever inutilement le budget, Mirabeau, Duquesnoy, Rabaud Saint-Étienne, Thouret, Gossin et tous les partisans du projet ne laissaient pas d'avoir réponse à l'objection :

-

KATYN : SE SOUVENIR (DVD)

C'est à un travail particulièrement sensible et au combien nécessaire auquel s'est attelé le réalisateur polonais Andrzej Wajda. Décrire enfin le massacre d'une nation et de son élite, l'ignominie du mensonge historique et la ferveur patriotique d'un peuple. Un travail historique doublé d'un hommage rendu à son père officier, exécuté à Katyn.

Prendre un tel parti n'est pas sans risque tant une telle approche de l'histoire est une véritable brèche dans la longue litanie des contrevérités distillées par le camp des vainqueurs. Le meilleur des accueils semblait devoir être réservé à ce film en France, nation autrefois amie de la Pologne, s'agissant d'un réalisateur déjà couronné d'une Palme d'or, de deux César et d'un Oscar d'honneur. C'est l'omerta qui fut au rendez-vous. Après une reconnaissance tardive dans les années 90 par les autorités russes de la « paternité » communiste de ce massacre, seules quelques dizaines de salles auront eu le courage de projeter ce film historique alors qu'un oscar du meilleur film étranger lui était décerné outre-Atlantique. Pendant près de 130 ans, la Pologne vécut sous la triple domination russe, prussienne et autrichienne avant que le traité de Versailles ne rétablisse son indépendance.

-

Le combat militant de nos amis du GAR : Justice sociale, Monarchie royale".

Un graffiti royaliste aperçu il y a quelques jours en plein Paris (GAR = Groupe d'Action Royaliste). En quatre mots, voici résumé notre combat militant : Justice sociale, Monarchie royale". Si l'on veut la justice sociale, ce n'est pas la République et ses féodalités financières et économiques que l'on doit soutenir mais une Monarchie royale qui, arbitre actif de la scène politique française, peut permettre d'assurer une véritable prise en compte des intérêts de tous, et non seulement des entreprises ou des actionnaires.

Nos publications sur la toile, nos vidéos, nos bulletins montrent, l'un après l'autre, la nécessité d'une Monarchie royale qui, sans être un régime "pur et parfait", reste le meilleur moyen politique de garantir l'équilibre social et d'impulser une organisation corporative susceptible, par exemple, de permettre une meilleure organisation du système des retraites par la création de nouvelles caisses autonomes de retraite pour les professions qui n'en ont pas encore et par le soutien et la promotion de celles qui existent déjà, dans le respect des particularités de chaque métier.

-

Une jeune nation de 2000 ans

Le peuplement de la France, tel qu'il était encore au début des années 1970, avant que ne commence l'immense vague migratoire extra européenne que nous subissons, est issu en ligne directe des peuples celtes qui, sous l'appellation de Gaulois, après avoir fusionné avec quelques populations préexistantes mal connues ont mis en valeur les territoires allant de l'Ibérie au Rhin et de l'océan Atlantique aux montagnes alpines. Le réseau urbain et routier, dans ses fondements date de cette période antérieure à la conquête romaine. Celle-ci n'a pas modifié en profondeur ce peuplement et, les modifications intervenues résident principalement dans la pacification de peuples turbulents, l'architecture venue de Rome et de Grèce, la généralisation de la langue latine. Cette dernière, toutefois, s'est trouvée adaptée, apprivoisée par des populations qui lui ont imposé la syntaxe de leur langue originelle aboutissant ainsi à la langue française qui, par exemple, à rencontre du latin comporte des articles.

Le peuplement de la France, tel qu'il était encore au début des années 1970, avant que ne commence l'immense vague migratoire extra européenne que nous subissons, est issu en ligne directe des peuples celtes qui, sous l'appellation de Gaulois, après avoir fusionné avec quelques populations préexistantes mal connues ont mis en valeur les territoires allant de l'Ibérie au Rhin et de l'océan Atlantique aux montagnes alpines. Le réseau urbain et routier, dans ses fondements date de cette période antérieure à la conquête romaine. Celle-ci n'a pas modifié en profondeur ce peuplement et, les modifications intervenues résident principalement dans la pacification de peuples turbulents, l'architecture venue de Rome et de Grèce, la généralisation de la langue latine. Cette dernière, toutefois, s'est trouvée adaptée, apprivoisée par des populations qui lui ont imposé la syntaxe de leur langue originelle aboutissant ainsi à la langue française qui, par exemple, à rencontre du latin comporte des articles.Les « grandes invasions » de la fin de l'Empire romain n'ont pas modifié en profondeur la nature de la population, les arrivants étant numériquement faible comparés aux occupants gallo-romaines. En outre, ces populations d'origine germanique étaient de proches parentes des Gallo-romains et, rappelons-le, l'on ne les distinguait pas toujours nettement des Gaulois.

-

Le 21 Janvier 1793, la France s’est suicidée… par Christian Vanneste

Le 21 Janvier 1793, la France se suicidait en guillotinant son Roi, Louis XVI. C’est Renan qui, après la défaite de 1870, portait ce redoutable jugement sur notre histoire. Au lendemain du désastre de Sedan, une majorité parlementaire monarchiste, mais divisée entre les prétendants au trône avait failli restaurer la royauté. Par la suite, c’est la République qui a été établie, d’une manière apparemment irrévocable, et portée par une idéologie qui faisait de l’ancien régime un passé non seulement révolu, mais condamnable, et d’ailleurs condamné par le progrès

-

Jean de Viguerie, lumière sur la vraie patrie

Rappelé à Dieu mi-décembre, l'historien Jean de Viguerie lègue une œuvre foisonnante. Ses ivres sont des boussoles essentielles pour quiconque souhaite s'émanciper des fausses idoles révolutionnaires.

Le Passé ne meurt pas. C'est le titre du dernier ouvrage de Jean de Viguerie, publié en 2016 (Via Romana). Son auteur est mort le 15 décembre, à Montauban. Homme du XXe siècle, il y avait chez lui cette gentilhommerie propre à l'Ancienne France qui était son objet d'étude. Jean de Viguerie, à l'instar d'un Xavier Martin ou d'un François Bluche, était un de ces auteurs attachants, plaisants à lire et écouter, mais aussi accessible à son public une intelligence toute française. L'historien du droit Philippe Pichot-Bravard, avec qui il s'était lié d'amitié, loue un maître « toujours soigneux de répondre à ses lettres et de recevoir ses hôtes, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir du caractère, demeurant ferme sur les principes et le respect de la vérité ». Enseignant aux Universités d'Angers et de Lille, ne ménageant pas sa peine auprès de ses étudiants, il fut un intellectuel engagé et chrétien. La transmission était sa vie, comme métier et comme objet de recherche. Jugez donc L'institution des enfants : L'éducation en France XVIe-XVIIIe siècle (1978), L'Église et l'éducation (2001) ou encore Les Pédagogues (2011). Il travaillait sur l'influence des idées sur les mentalités, et la manière dont l'ancienne mentalité a été minée par une crise morale dès le XVIIe. On décèle, dans ces livres, combien le vrai métier d'historien - l'enquête, nous dit Hérodote - animait Jean de Viguerie, décidé à pourfendre les idéologies.

-

Conversations : Jean-François Gautier, penseur du GRECE (1)