Article paru en 2008 dans L'Action Française 2000, dans la rubrique "Grands textes politiques", sous le titre "Qu'est-ce qu'une nation ?". Cette rubrique, qui a pris la suite de celle consacrée au "Trésor de l'Action française", propose dans chaque numéro le commentaire d'un texte tiré d'un classique de la science politique. Le commentaire est toujours précédé du texte en question.

« Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs ; l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. L'homme, Messieurs, ne s'improvise pas. La nation, comme l'individu, est l'aboutissant d'un long passé d'efforts, de sacrifices et de dévouements. Le culte des ancêtres est de tous le plus légitime ; les ancêtres nous ont faits ce que nous sommes. Un passé héroïque, des grands hommes, de la gloire (j'entends de la véritable), voilà le capital social sur lequel on assied une idée nationale. Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent ; avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple. On aime en proportion des sacrifices qu'on a consentis, des maux qu'on a soufferts. On aime la maison qu'on a bâtie et qu'on transmet. Le chant spartiate : «Nous sommes ce que vous fûtes ; nous serons ce que vous êtes» est dans sa simplicité l'hymne abrégé de toute patrie.

culture et histoire - Page 689

-

De Renan à Maurras

-

Bistro Libertés avec Philippe David : La République sans partis

Pour ce premier numéro de l’année 2020, Martial Bild et les sociétaires reçoivent Philippe David, journaliste à Sud Radio. Au programme des débats :

Faut-il brûler Matzneff en place publique ?

L’affaire Matzneff secoue le monde intellectuel français qui, pendant des décennies, a considéré qu’il fallait prudemment dissocier littérature et morale.

Mais le scandale emporte tout sur son passage. Dès lors, faut-il brûler Matzneff en place publique ? Ou plus encore, ouvrir le « procès de Nuremberg » de la pédophilie ?2020 : La République sans partis

Les partis sont inexistants dans le débat sur la réforme des retraites tant dans la rue que dans les assemblées…

Ils sont incapables d’intéresser les Français aux enjeux des Municipales…

Les partis politiques se rabougrissent, se fissurent, explosent puis disparaissent.

De Gaulle combattait les partis qui ne « pouvaient pas gouverner le pays ». 60 ans plus tard, les faits lui donnent-ils raison ?https://www.tvlibertes.com/bistro-libertes-avec-philippe-david-la-republique-sans-partis

-

Le fascisme selon le conservatisme

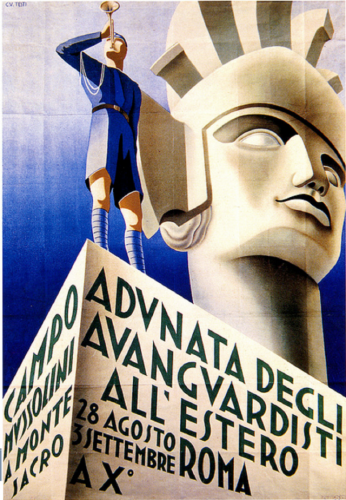

2019 a marqué les cent ans d’un mouvement qui a révolutionné le monde : le fascisme. Spécialiste de la Première Guerre mondiale dans les Balkans, Frédéric Le Moal s’intéresse aussi à l’histoire contemporaine de la péninsule italienne. Ainsi cet italophone a-t-il rédigé une biographie de Victor-Emmanuel III en 2015 et fait paraître un ouvrage récent défendant l’action du pape Pie XII. Il a auparavant travaillé sur le régime politique italien entre 1922 et 1943, voire 1945.

L’auteur reconnaît volontiers que le fascisme qui, au contraire du maxisme-léninisme et du national-socialisme, n’a jamais eu de doctrine définitivement fixée, car constitué de divers courants parfois rivaux dont se joue et se sert Benito Mussolini. N’hésitant pas à puiser dans les travaux de Jean de Viguerie, de Xavier Martin et de François Huguenin, Frédéric Le Moal estime que le fascisme provient de la gauche, en particulier de l’extrême gauche.

-

La tragédie d'un Tsar

-

ONLI Hebdo #17 – La pédophilie et le cinéma

-

Conseils de Lecture - Hiver 2020

-

Union Royaliste Provençale/Cercle Pierre Debray - Toulon...

Union Royaliste Provençale : L'Action française Toulon vous invite à son Cercle Pierre Debray dont le thème sera "La politique naturelle" animé par François Davin fondateur et blogmestre de lafautearousseau le Mercredi 22 Janvier à 20h00.

-

La Petite Histoire : Bayard, le grand sauveur de Mézières

Parmi les hauts faits de gloire du célèbre chevalier Bayard, le siège de Mézières fait partie des plus héroïques. En 1521, alors que les troupes de Charles Quint pénètrent dans le Nord de la France, Bayard est chargé d’empêcher la prise de la citadelle de Mézières. Une mission aussi risquée que désespérée, que le chevalier sans peur et sans reproche va mener avec courage et intelligence. À 1.000 contre 35.000, il parvient, à l’aide d’une ruse dont lui seul à le secret, à faire lever le siège et stopper l’invasion de la France.

https://www.tvlibertes.com/la-petite-histoire-bayard-le-grand-sauveur-de-mezieres

-

« No Society » : le constat implacable de Christophe Guilluy

L’édition en format poche de No Society – La fin de la classe moyenne occidentale, enrichie d’un avant-propos consacré au phénomène des Gilets jaunes, est l’une des lectures les plus indispensables du moment. Le géographe Christophe Guilluy y propose une forme de synthèse de ses analyses, bien moins manichéennes que ne le voudraient ses détracteurs.

Cet ouvrage constitue sans conteste l’un des livres de chevet de tout responsable « populiste » ayant à cœur d’offrir une perspective politique victorieuse au « Bloc populaire ».Partant de la fameuse formule de Margaret Thatcher en octobre 1987, « There is no society », qui entendait ainsi justifier le bien fondé de ses réformes libérales, Christophe Guilluy déroule une analyse que l’on pourrait résumer en quelques points saillants :

– Ce message libéral donc par essence apolitique, porté par une vision mondialiste devenue idéologie, dont la portée s’est accélérée après la chute du Mur de Berlin et la disparition du bloc soviétique, a été entendu par l’ensemble des classes dominantes occidentales.

– Sa conséquence immédiate ? La « grande sécession du monde d’en haut »d’avec ses peuples et ses pays originels, qu’avait analysé dès 1995 Christopher Lasch dans La Révolte des élites et la trahison de la démocratie(Champs Flammarion, 2010) et que rappelle très bien le président de TV Libertés Philippe Milliau dans son message du nouvel an 2020.

– Les conséquences concrètes que nous subissons aujourd’hui, après trente ans de nouvelle « trahison des élites », sont l’abandon du bien commun et l’avènement du chaos de la « société relative » caractéristiques des pays occidentaux – « la réalité d’une société désormais travaillée par des tensions ethno-raciales qui rappellent en tout point celles de la société américaine ».

– « La rupture du lien, y compris conflictuel, entre le haut et le bas, nous a fait basculer dans l’a-société. No more society.» Le sacrifice volontaire, sur l’autel de la mondialisation, des classes moyennes autrefois matrices des sociétés occidentales, a débouché sur la prolétarisation, l’atomisation et finalement la désespérance du « bloc central » constitué du peuple au travail – l’échec du mouvement des Gilets jaunes ne pouvant qu’accentuer cette désespérance sociale, avec des risques évidents pour le maintien de toute « paix civile ». -

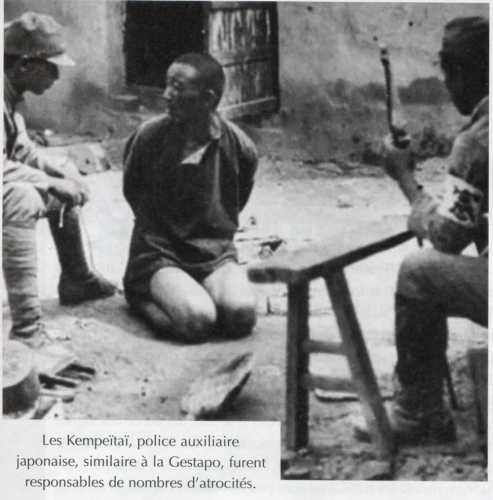

L'Indochine française sous La botte nippone

Les Kempeïtaï, police auxiliaire japonaise, similaire à la Gestapo, furent responsables de nombres d'atrocités.

Le coup de force japonais du 9 mars 1945 en Indochine est une page méconnue. Elle éclaire pourtant notre Histoire à plus d'un titre. Témoin du martyre vécu par notre peuple en Extrême-Orient, sous le joug japonais, cet épisode permet de mieux comprendre le passage éclair à un autre conflit la guerre d'Indochine.

Les Invalides sont le temple de la mémoire française. Sur le flanc ouest de l'église des soldats, la discrète chapelle de la Vierge est ornée d'une plaque blanche. Elle rappelle depuis 2015 un martyre trop souvent oublié :

« Guerre du Pacifique

Seconde Guerre mondiale

À la mémoire des combattants des Forces armées françaises et de la Résistance d'Indochine morts pour la France de 1940 à 1945.

Aux milliers de civils français et amis indochinois morts ou disparus suite à l'attaque nippone du 9 mars 1945.

Aux 2650 combattants morts le 9 mars 1945.

Ils apportèrent aux Alliés jusqu'à la capitulation japonaise le 15 août 1945 leur part de sacrifice et de gloire »

On croit parfois que la guerre s'est terminée en mai 45. Mais ce conflit a continué sous d'autres latitudes. Entre la délivrance de la Métropole et le 2 septembre 45, des Français ont subi une barbarie aussi inouïe que passée sous silence. Guillaume Zeller n'est pas homme à se satisfaire des trous de mémoire. Il a publié de beaux livres chez Tallandier, retraçant le destin tragique d'écorchés vifs de l'Histoire : Oran, 5 juillet 1962. Un massacre oublié (2012), ou encore La baraque des prêtres Dachau, 1938-1945 (2015). Il publie cette année Les cages de la Kempeitaï les Français sous la terreur japonaise. Cette tragédie qu'il raconte est aussi un drame familial ses grands-parents ont été détenus par les Japonais à Phnom-Penh.