La France de l’an 2019 n’est plus celle de 1914 ni celle de 1945, ni même celle de Mai 68 : parfois, du coup, nous, Vieux Français, avons du mal à la reconnaître, bercés que nous étions par une histoire qui puisait ses racines dans une France d’Ancien Régime pas encore morte dans les tranchées de Verdun, qui trouvait sa respiration dans les paysages familiers et si divers de ce cher et vieux pays ayant survécu aux tourments des révolutions et des empires, et qui se reconnaissait dans toute une galerie de personnages, héros ou salauds, dont nous étions les héritiers parfois infidèles. Or, ce qui formait une sorte de terreau commun aux Français dans leur être propre et au-delà de leurs préférences, semble se déliter ou s’effacer devant la mondialisation et son revers, les identitarismes agressifs et exclusifs : évoquer les périodes lointaines qui ont fait l’histoire de France semble ne plus rien réveiller au cœur de nombre d’élèves ou d’étudiants, et le frisson qui pouvait nous traverser jadis au souvenir des épopées antiques ou médiévales (ah, Alexandre, Duguesclin, Jeanne…) a laissé la place à une indifférence polie ou une concentration studieuse purement scolaire devant des programmes qui manquent de ce souffle que l’on pourrait attendre de toute œuvre formatrice des intelligences et fondatrices des rêves du lendemain…

Bien sûr, les nouveaux programmes d’histoire du lycée accordent visiblement plus de place à notre histoire nationale que les précédents, et le thème même de la nation prédomine dans l’étude de la Révolution française et de ses suites, jusqu’au grand cataclysme mondial de 14-18. Mais cela ressemble parfois plus à une autopsie qu’à la reconnaissance de la nation vivante au fil des siècles. Et la nation n’est guère évoquée autrement que sous sa définition et ses lourds oripeaux jacobins, négligeant son caractère pluriel d’avant 1789, un caractère qui a longtemps survécu à travers les langues de France, du breton au basque, et par les cultures locales qui n’étaient pas encore (dé)confites en folklores parfois bien artificiels. Cette réduction scolaire à une Nation idéologique, née des Lumières et codifiée sous la Révolution, explique alors que certains collègues enseignants se croient ainsi autorisés, excusés pourrait-on dire, à faire de 1789 la date de naissance d’une France qui ne serait plus qu’un cadre idéologique dans lequel la Nation servirait désormais de ciment mais aussi bientôt de clé de voûte en remplacement d’une dynastie violemment déposée en 1792 : l’identité nationale est née de la déconstruction de l’unité française qui, en perdant son incarnation royale, cherchait désormais à survivre en se figeant en un bloc « un et indivisible ».

Le drame de notre société contemporaine naît sans doute dans les affres des déchirements et des illusions de la période révolutionnaire, celle qui court de la Bastille à Waterloo, et les programmes scolaires cherchent à redonner du sens à ce qui en a perdu aux yeux des jeunes générations habituées à une mondialisation intrusive et « ouverte » à tous les vents de la mode et de la « consommation de possession », sans remettre en cause (ni officiellement le permettre) la doxa « républicaine » qui, en jacobinisant la nation, en a fait un monstre idéologique, sans doute aujourd’hui apaisé mais toujours pesant. Le refus répété de la République de reconnaître l’existence d’une pluralité provinciale inscrite dans l’histoire de la « fondation française » se marque jusqu’à l’absence de l’évocation des résistances ou des particularités régionales, dans des programmes « centralistes » qui oublient que la diversité française est, d’abord, « intérieure » avant que d’être issue de « l’extérieur ».

Que les jeunes générations actuelles connaissent quelques difficultés à saisir la richesse de l’héritage français peut ainsi aisément se comprendre quand le système éducatif officiel ne valorise que ce qui « doit être obéi » quand il faudrait que cela soit, d’abord, « la noble occasion du sentiment amoureux » : à quinze ans ou à vingt ans, une matière scolaire soumise à examen de contrôle ne suscite trop souvent que bachotage ou esprit de compétition, et non esprit de vie et, éventuellement, de sacrifice… Et la « nation enseignée et obligatoire » n’émeut guère quand la nation charnelle et sentimentale, intimement vécue, celle qui vibre sous nos pieds et nous rattache à des ancêtres lointains et si proches, parfois un peu légendaires et imaginaires, cette nation qui porte le nom de France avant que d’être une « idée », même « certaine », nous fait, par l’histoire et le rêve, ce que nous sommes, des Français issus d’une terre d’histoire, et fils d’histoires de terres et de terroirs…

ECOUTEZ

ECOUTEZ Au moins pour le principe, on se doit d'applaudir aux succès de la 36e édition des journées européennes du patrimoine des 21 et 22 septembre. Cette intelligente invention française, remontant à 1984 et au passage remarqué de Jack Lang au ministère de la Culture, fonctionne 2 jours par an sur 365. Elle pourrait en elle-même susciter, toutefois, en tant que concept, diverses réserves.

Au moins pour le principe, on se doit d'applaudir aux succès de la 36e édition des journées européennes du patrimoine des 21 et 22 septembre. Cette intelligente invention française, remontant à 1984 et au passage remarqué de Jack Lang au ministère de la Culture, fonctionne 2 jours par an sur 365. Elle pourrait en elle-même susciter, toutefois, en tant que concept, diverses réserves. François-René de Chateaubriand : "Le Moment Conservateur ".

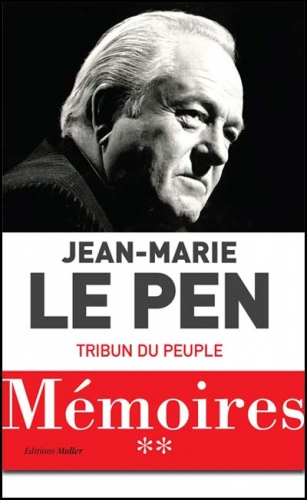

François-René de Chateaubriand : "Le Moment Conservateur ". Parallèlement à la sortie du 2ème tome des Mémoires de Jean-Marie Le Pen, celui que l’on a souvent qualifié de « tribun du peuple » a accordé un long entretien à TVLibertés. En exclusivité, le fondateur du Front National revient sur des décennies de combat au service de la France. Entre scoops et confidences… une page d’histoire passionnante.

Parallèlement à la sortie du 2ème tome des Mémoires de Jean-Marie Le Pen, celui que l’on a souvent qualifié de « tribun du peuple » a accordé un long entretien à TVLibertés. En exclusivité, le fondateur du Front National revient sur des décennies de combat au service de la France. Entre scoops et confidences… une page d’histoire passionnante.