On croyait que la mondialisation conduirait à l'uniformisation du monde sous la bannière du modèle occidental. Mais l'auteur de La grande séparation montre que celle-ci réveille au contraire les particularismes identitaires.

Hervé Juvin est un écrivain et essayiste français. Il poursuit un travail de réflexion sur la transformation violente de notre condition humaine qui, selon lui, caractérise ce début de XXIè siècle. Il est par ailleurs associé d'Eurogroup Consulting. Son dernier livre La grande séparation, pour une écologie des civilisations a été publié aux éditions Gallimard (Le Débat, 2014).

Figarovox : Votre livre s'intitule La grande séparation. Qu'est-ce que cette grande séparation ? De quoi nous séparons nous ?

Hervé Juvin : La condition politique repose sur la séparation des groupes humains qui assure leur diversité. Jusqu'ici cette séparation entre les hommes provenait de la langue, des mœurs, des lois et des cultures, et se traduisait par le phénomène universel de la frontière: on traçait des séparations matérielles entre «nous» et les «autres». Il s'agissait d'une séparation géographique, matérielle, et horizontale. La Nation était la traduction politique de cette séparation. Depuis une trentaine d'années, on assiste à un phénomène nouveau, une forme de transgression qui se traduit par le «tout est possible» ou «le monde est à nous». Tout cela est en train de faire naitre une nouvelle séparation qui bouleverse radicalement tout ce qui faisait le vivre-ensemble et le faire société. Ce que j'appelle «grande séparation», c'est cet espoir un peu fou, très largement dominant aux États-Unis, notamment à travers le transhumanisme, de s'affranchir totalement de la condition humaine. L'ultra-libéralisme, l'hypertrophie du capitalisme financier, le retour du scientisme sont l'une des faces d'un visage dont le transhumanisme, la transexualité, le transfrontiérisme sont l'autre face. Il faut en finir avec toutes les limites, toutes les déterminations de la nature. Ainsi Google a pour objectif affiché de lutter contre la mort à travers sa filiale Calico. L'idéologie transgenre veut que chaque homme et chaque femme puisse choisir leur sexe. Des entreprises très «humanistes» comme Goldman Sachs remboursent les opérations de changement de sexe de leurs employés !

Cette idéologie des «trans» vise à construire un homme hors-sol, délié de toute origine, et déterminé uniquement par sa propre volonté. C'est le retour du mythe de l'homme nouveau appuyé sur un délire scientiste qui voudrait que chacun soit à lui-même son petit Dieu autocréateur, pur produit de son désir, de ses intérêts ou de sa volonté propre. C'est cela, la grande séparation: la fabrique d'un homme sans origines, sans liens et sans foi, mais qui a chaque instant se choisit lui-même et choisit qui il est.

«Plus rien ne nous est étranger», tel est le résultat de la mondialisation. Pourtant à mesure que l'on cherche à détruire le même, l'autre revient toujours plus fort. L'uniformisation a pour conséquence un retour des particularismes. Comment expliquez-vous ce paradoxe ?

On peut considérer qu'à bien des égards la mondialisation est achevée. J'ai la chance de voyager beaucoup dans le monde: il n'y a plus de jungles, de mangroves, de déserts, aussi perdus soient-ils où vous n'avez pas des gens qui sortent un téléphone portable de leur poche. La mondialisation des outils techniques - pour la plupart conçus en Occident- est à peu près aboutie. Le phénomène auquel on ne s'attendait pas, ce que j'appelle dans mon livre «l'aventure inattendue», c'est que l'uniformisation du monde est en train de réveiller les différences. L'exemple le plus frappant est celui de l'islam radical. Malraux parlait de «l'invincible sommeil de l'islam»: il y a trente ou quarante ans, l'islam était quelque chose d'endormi, d'immobile et d'assez pacifique. On peut dire ce qu'on veut sur les dérives extrémistes de l'islam, mais une chose est sûre: le retour (et dans certains cas l'invention) d'un fondamentalisme musulman (pratiques, cultes et doctrines rigoureux et agressifs) est généralement le produit direct d'une confrontation avec la modernité occidentale. Ceux qui vont combattre le djihad, en Syrie ou ailleurs, ceux qui ont commis des attentats en Occident, notamment le 11 septembre n'étaient pas des pauvres sans boulot ni éducation, mais des ingénieurs, des gens diplômés, parfaitement intégrés à la civilisation moderne. Il est intéressant de voir qu'une partie des mouvements fondamentalistes en Afrique - je pense notamment à Boko Haram- sont directement l'effet de l'agression de sociétés traditionnelles par les évangélistes et les missionnaires financés souvent par les fondations américaines. La mondialisation, dans laquelle on a voulu voir une homogénéisation du monde est en train de déboucher sur son contraire : le retour des particularismes identitaires, des singularités, et plus généralement un retour du «nous».

L'illusion du multiculturalisme du «village monde» a-t-elle vécu ?

Depuis 40 ans on avait assisté à la proclamation de l'individu absolu, sans aucune appartenance, seul face au monde. On a aujourd'hui un retour de bâton de la réalité : on ne vit pas riche et seul dans un océan de ruines, on ne vit bien que quand on sent qu'on appartient à un ensemble, à un groupe, quand on est dans le faire-société avec d'autres, et c'est probablement ce que cette phase très déroutante de la mondialisation est en train de nous révéler.

Est-ce à dire que chacun va retourner chez soi et se confiner dans le séparatisme ethnique ?

Quelle forme la séparation politique va-t-elle prendre en réaction à cette grande séparation ? Difficile de le dire. Mais ce qu'il est important de comprendre c'est qu'on ne peut dire «nous» que lorsqu'on a déterminé qui sont les «autres». Il y a quelque chose de profondément mensonger et dangereux dans la grande séparation qui fait de tous les hommes sont les mêmes - les hommes réduits à l'idiot utile des économistes! Si tous les hommes sont les mêmes, je suis absolument isolé, seul et incapable de dire «nous». Dans la plupart des pays occidentaux, on assiste à cet isolement croissant des individus, qui n'ont plus de repères, plus de structures, plus de capacité à dire «nous». Pour dire «nous», il faut qu'il existe des «autres» qui ne sont pas appelés à devenir les mêmes. Nos amis américains disent volontiers : tout homme ou femme sur cette terre n'aspire qu'à une chose: devenir un américain comme les autres. C'est la négation absolue de l'altérité. C'est aussi l'inverse du respect pour l'Autre, celui qui ne sera jamais le même, celui qui à ce titre m'aide à sentir mon identité. La paix dans le monde repose sur l'idée inverse : indépendance et différence. j'ai trop longtemps vécu et travaillé à Madagascar, eu des amis marocains, fréquenté l'Inde, je respecte trop les Malgaches, les Marocains, les Indiens, pour vouloir qu'ils deviennent des Français comme les autres. Ils ont leurs identités, leurs coutumes religieuses, leurs mœurs, qui sont éminemment respectables: au nom de quoi puis-je dire que je suis supérieur à eux ? Quel droit m'autorise à dire que l'avenir d'un malgache, d'un marocain ou d'un hindou est de devenir un Français comme moi ?

C'est quelque part le crime de l'universel : de penser que ce qui est bon pour moi est bon pour le reste de l'humanité.

Oui, mais nier l'universel, n'est-ce pas nier le propre de la culture européenne ?

C'est le grand débat des Lumières et de la prétention au règne universel de la raison. L'idée que nous, Occidentaux, Européens, Français, Américains, aurions mis en place depuis les Lumières un modèle idéal de vie pour l'humanité, entre la croissance économique et la révolution industrielle, la démocratie et les droits de l'homme. Je ne le crois absolument pas. Je crois que d'autres sociétés qui vivent avec d'autres lois, d'autres mœurs, selon d'autres règles, ont su offrir les conditions du bonheur à leurs habitants. Je ne souscris pas à l'idée selon laquelle notre régime politique, notre musique, notre art, notre culture seraient le point d'aboutissement de l'humanité vers lequel tous les autres peuples devraient converger. Il y a une voie chinoise, une voie hindoue, des voies africaines, qui feront des sociétés équilibrées et heureuses, sûres de leurs identités, différentes de la voie américaine ou de la voie européenne.

Toutes les civilisations se valent, alors ? Il n'y a pas de valeurs transcendantes, pas de droits de l'homme, pas d'universel… L'excision et le mariage forcée des petites filles est de même valeur que la quasi égalité hommes-femmes en Occident ?

On a le droit de défendre un système de valeurs qu'on croit universel. Vous n'allez pas me faire dire que je suis pour la lapidation ! Personne évidement ne peut souhaiter être mis en détention sans jugements, être torturé, etc… Mais on ne peut pas ne pas constater les désastres que produit l'imposition par le haut du modèle occidental dans les sociétés traditionnelles. L'universalisme européen et américain n'a abouti qu'à des champs de ruines : en Afrique, en Afghanistan, en Irak, en Libye… Et la folle course en avant du développement menace la survie de l'humanité ; au nom de quoi arracher ces millions d'hommes qui vivaient hors de l'économie du capitalisme, de l'accumulation, dans un équilibre avec la nature, pour les précipiter dans un système qui détruit les biens vitaux et les services gratuits de la nature ?

Les motifs humanitaires masquent souvent des ingérences guerrières. Le «droit au développement» masque l'agression impitoyable de l'obligation de se développer, qui a fait des ravages en Asie et en Afrique. Les limites à l'universel ne sont pas seulement morales, mais physiques. La pénétration sans limites d'internet répand dans des populations entières des rêves qu'elles n'auront aucun moyen de satisfaire, à moins de faire exploser la planète. Il est impossible que 9 milliards d'humains vivent comme un Américain moyen. Ne pas se rendre compte de cela, c'est créer les conditions d'une humanité frustrée. Non seulement cet universalisme sème les graines du malheur, mais il est contre-productif : plus il essaie de s'imposer, plus il réveille des particularismes de plus en plus agressifs.

C'est là un point essentiel en géopolitique aujourd'hui : l'agression des modèles universels réveille les logiques de la différence politique. Je cite dans mon livre celui que je considère comme le plus grand ethnologue du XXème siècle Elwin Verrier, pasteur britannique marié avec une fille de la tribu des Muria : au bout de quarante ans passés à côtoyer les tribus indiennes, il a abouti à la conclusion suivante : laissons-les vivre comme ils sont, hors du développement économique. Mêlons-nous de ce qui nous regarde : sagesse qui nous éviterait bien des bêtises !

Si ces fausses nouvelles avaient été publiées et relayées par la réinfosphère, tous les "désintox" et autres "décryptages" de la grosse presse s'en seraient donné à coeur joie.

Si ces fausses nouvelles avaient été publiées et relayées par la réinfosphère, tous les "désintox" et autres "décryptages" de la grosse presse s'en seraient donné à coeur joie.  Par un vote qui aura lieu le 18 janvier à l'Assemblée nationale, la France s'apprête à céder de fait, et sans contrepartie, une part de notre territoire national, l'île de Tromelin et son considérable domaine maritime. En apparence, il s'agit d'un territoire minuscule perdu dans l'immensité de l'Océan Indien, à 450 km à l'Est de Madagascar et à 535 km au Nord de l'île de la Réunion, qui se borne à abriter trois agents des Terres Australes et Antarctiques Françaises. Il n'est seulement connu du grand public que par l'aventure humaine exceptionnelle qui s'y déroula du temps de la traite négrière. Mais dans les faits, il génère un potentiel économique exceptionnel, 280 000 km² de Zone Economique Exclusive. Presqu'autant que les 345 000 km² de la France hexagonale, Corse comprise. Un patrimoine considérable pour un Etat puisqu'en droit de la mer, une Zone Economique Exclusive est un espace maritime sur lequel un Etat exerce ses droits souverains en matière d'exploration et d'exploitation des ressources économiques, environnementales, biologiques.

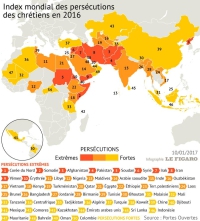

Par un vote qui aura lieu le 18 janvier à l'Assemblée nationale, la France s'apprête à céder de fait, et sans contrepartie, une part de notre territoire national, l'île de Tromelin et son considérable domaine maritime. En apparence, il s'agit d'un territoire minuscule perdu dans l'immensité de l'Océan Indien, à 450 km à l'Est de Madagascar et à 535 km au Nord de l'île de la Réunion, qui se borne à abriter trois agents des Terres Australes et Antarctiques Françaises. Il n'est seulement connu du grand public que par l'aventure humaine exceptionnelle qui s'y déroula du temps de la traite négrière. Mais dans les faits, il génère un potentiel économique exceptionnel, 280 000 km² de Zone Economique Exclusive. Presqu'autant que les 345 000 km² de la France hexagonale, Corse comprise. Un patrimoine considérable pour un Etat puisqu'en droit de la mer, une Zone Economique Exclusive est un espace maritime sur lequel un Etat exerce ses droits souverains en matière d'exploration et d'exploitation des ressources économiques, environnementales, biologiques. "[...] Dans 21 des 50 pays de l'index, 100 % des chrétiens sont persécutés. Nous effectuons un travail de recherche selon divers critères qui nous permet d'établir un score sur 100. Ce qui nous frappe, c'est l'augmentation des persécutions en Asie du Sud-Est. On parle beaucoup du Moyen-Orient et de l'Afrique subsaharienne, mais en termes d'intolérance, le troisième foyer de l'Asie du sud-Est est en train de les rattraper. On observe par exemple une hausse de la violence en Inde (attaques, tabassages, femmes violées): on estime que 15 chrétiens y sont attaqués chaque jour. Les violences et l'intolérance envers l'Église augmentent aussi au Vietnam, au Laos, au Bangladesh, au Bhoutan. Il y a un retour du nationalisme et de l'identité majoritaire dans tous ces pays, qu'ils soient de tradition communiste, musulmane, hindouiste ou bouddhiste.

"[...] Dans 21 des 50 pays de l'index, 100 % des chrétiens sont persécutés. Nous effectuons un travail de recherche selon divers critères qui nous permet d'établir un score sur 100. Ce qui nous frappe, c'est l'augmentation des persécutions en Asie du Sud-Est. On parle beaucoup du Moyen-Orient et de l'Afrique subsaharienne, mais en termes d'intolérance, le troisième foyer de l'Asie du sud-Est est en train de les rattraper. On observe par exemple une hausse de la violence en Inde (attaques, tabassages, femmes violées): on estime que 15 chrétiens y sont attaqués chaque jour. Les violences et l'intolérance envers l'Église augmentent aussi au Vietnam, au Laos, au Bangladesh, au Bhoutan. Il y a un retour du nationalisme et de l'identité majoritaire dans tous ces pays, qu'ils soient de tradition communiste, musulmane, hindouiste ou bouddhiste.