tradition - Page 19

-

Des dieux et des Hommes - Analyse des Mythes

-

Mythologie et religion des slaves païens, livre d’étape

La parution du petit ouvrage de Patrice Lajoye, qui fait la synthèse des connaissances sur la religion et la mythologie des anciens Slaves, vient combler une lacune.

Docteur en histoire des religions comparées et travaillant au CNRS, spécialiste des traditions celtes et slaves, Patrice Lajoye propose un petit ouvrage de synthèse sur l’état actuel de nos connaissances au sujet de la religion et de la mythologie des anciens Slaves. La parution de ce livre vient combler une lacune. Peu de monographies ont été consacrées à un pareil sujet en langue française.

-

Sonia Mabrouk, vilipendée par l’extrême gauche car elle défend le sacré

Invitée de l’émission « Quelle époque ! » (France 2) pour présenter son dernier essai Reconquérir le sacré (L'Observatoire), la journaliste de CNews et Europe 1 a été bousculée par Léa Salamé et sa collègue Élise Lucet. Dans la foulée, sur les réseaux sociaux, elle est devenue la cible des critiques et insultes de l’extrême gauche.

Lien permanent Catégories : actualité, France et politique française, lobby, tradition 0 commentaire -

Répression contre la Citadelle à Lille – Martine Aubry n’est pas morte, par François Bousquet

06/03/2023 – FRANCE (NOVOpress)

Faut-il raser La Citadelle des patriotes à Lille ? Martine Aubry le voudrait bien, quitte à piétiner les libertés publiques et à ruiner son président, Aurélien Verhassel. -

Mythologie Inca - La légende de Manco Cápac et le Panthéon des dieux

-

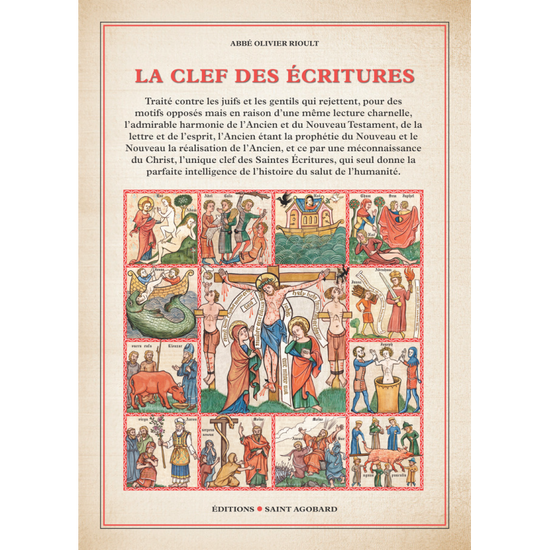

Un livre remarquable : la clefs des écritures ou comment comprendre les Saintes Écritures au delà des mots

Beaucoup dénoncent ou remettent en cause l’ancien testament sous prétexte qu’on y trouverait la justification du sionisme et de la volonté de domination du peuple juif. Vouloir se servir de l’ancien testament pour attaquer les évangiles, comme le fait le musulman Youssef Hindi, relève au minimum d’une imposture que les catholiques se doivent de ne pas accepter et de combattre.C’est faire preuve d’aveuglement et c’est bien méconnaitre l’ancien testament.

Beaucoup dénoncent ou remettent en cause l’ancien testament sous prétexte qu’on y trouverait la justification du sionisme et de la volonté de domination du peuple juif. Vouloir se servir de l’ancien testament pour attaquer les évangiles, comme le fait le musulman Youssef Hindi, relève au minimum d’une imposture que les catholiques se doivent de ne pas accepter et de combattre.C’est faire preuve d’aveuglement et c’est bien méconnaitre l’ancien testament. -

L’enracinement selon Rémi Soulié : le terrestre et le céleste

-

La poésie du « barde anglo-saxon » dans Le Seigneur des anneaux

À l’occasion de la publication du numéro 40 de la revue littéraire Livr’arbitres, Armand Berger livre une magistrale contribution dans un dossier exceptionnel consacré Tolkien. Auditeur de l’Institut Iliade et auteur de Tolkien, l’Europe et la tradition paru aux éditions de La Nouvelle Librairie, il revient notamment sur l’importance de la poésie dans l’œuvre de l’écrivain britannique.

Professeur à Oxford, philologue accompli, soldat de la Grande Guerre, inventeur de langues, romancier, novelliste, dramaturge ou encore aquarelliste. Il faut encore ajouter celle de poète. Tolkien a eu plusieurs vies. Si l’opus romanesque de l’auteur anglais n’est plus à présenter tant il est connu à travers le monde, l’œuvre poétique, moins appréciée, est renvoyée aux marges. Pour s’en rendre compte, on peut se prêter à une simple expérience : demander, autour de soi, si des proches ou des amis ont rapidement passé les nombreux poèmes disséminés dans Le Seigneur des anneaux pour retourner à la prose.

-

Mythologie Chinoise - La légende des Dieux et des Dragons

-

Academia Christiana : vers l’acquisition d’un domaine pour former les Français de demain

En 2023, Academia Christiana fêtera ses dix ans. Depuis 2013, les bénévoles n’ont pas baissé les bras, ils se sont multipliés et ont multiplié les initiatives : conférences, vidéos, articles, livres, cercles de formation dans toute la France, initiatives militantes, feux de la Saint-Jean, kermesses, colloques et chaque année : la plus grande université d’été de France ! Ils ont également formé des milliers de jeunes, qui s’engagent aujourd’hui au service du bien commun.