Ils sont en mode panique.

Nous ne devions plus exister. Nous étions présumés enfouis, tous, et volontairement enfouis, la tête couverte de cendres à l’idée d’être les derniers représentants de cette France qu’ils veulent réactionnaire, d’arrière-garde, dépassée, conservatrice, ringarde. Nous ne pouvions être qu’en voie de disparition, derniers témoins d’une culture en phase terminale, qui n’intéresserait bientôt plus que l’Histoire. Ils avaient gagné la bataille des idées, dans laquelle ils ont jeté toutes leurs forces, politiques, médiatiques et artistiques.

La gauche était l’avenir, le progrès, la jeunesse. Et puis aussi le Bien.

Mais stupeur : ils sont là. Des jeunes. Plein de jeunes. Des jeunes partout. Des jeunes en première ligne, des jeunes aux manettes. Et ils ont même le front d’y être paisiblement et avec le sourire. Ca n’était pas prévu. Surtout pas sur ce débat, qui contenait tous les éléments pour les réduire au silence et au premier chef l’imputation d’homophobie.

Alors la gauche enquête.

Le 2 mai dernier, j’étais invité dans l’émission Service Public, de France Inter, pour une exploration de la France conservatrice. De notre côté, nous avons exploré la radio publique de gauche. Et rien que la composition du plateau était édifiante : face aux invités (le député Jean-Marc Nesmes, Béatrice Bourges, du Printemps Français, et moi), un chercheur était là, pour apporter les gages de la science et éclairer l’auditeur sur ce que nous étions vraiment, au-delà ou malgré ce que nous disions.

Ce chercheur, Emmanuel Terray, est anthropologue. Il aurait pu s’agir d’un politologue ou d’un sociologue mais, en l’occurrence, c’est un anthropologue. Presqu’un ethnologue. Il explore cette tribu étrangère comme il s’est penché sur d’autres peuplades. Etrangère, car Emmanuel Terray est un anthropologue mélenchonniste, pour lequel François Hollande est déjà de droite et même Staline a un « tempérament de droite ». C’est incontournable puisque le Bien est à gauche : le massacreur ne peut qu’être de droite. De fait, à le lire ou l’entendre, la droite ne propose pas la moindre valeur positive, ni même humanisme. Tout y est désincarné, déshumanisé, froid. Ignorant totalement l’inspiration chrétienne d’une partie d’entre elle, et éclairée uniquement par sa gauche, la pensée de droite ne peut que rester à moitié dans l’ombre. L’émission, non dénuée d’intention de comprendre, n’échappera pas aux clichés, avant de s’y répandre sans nuance avec l’incontournable chroniqueuse sexe qui explique que ces gens-là « n’aiment pas le sexe », ils ne savent pas se servir de leurs corps. Parce que voilà, dans leurs petites cases, la gauche ne se contente pas de détenir le Bien, mieux encore, à gauche, on fait même mieux l’amour qu’ « eux ». Leur idéologie jusque dans nos draps.

Le même jour, le Nouvel Observateur sort en kiosque. Il compte un article, de Marie Lemonnier, revêtu du label « L’enquête de l’Obs ». Une enquête… Mais Marie Lemonnier est visiblement l’un de ces journalistes nombrilaires : l’essentiel dans son article est manifestement l’on perçoive sa réprobation. Cela la conduit à ne quitter temporairement le domaine du cliché le plus éculé que pour étaler sa condescendance et finir – c’était inéluctable, avec un tel esprit – par aligner les erreurs factuelles les plus criantes.

Déconstruire l’ensemble des clichés et insinuations fallacieuses de cet article ferait l’objet d’un billet à lui seul. Contentons-nous d’un mot sur cette morgue journalistique – bien secondée en cela par Christine Pedotti – et de la collection d’erreurs de son article.

Le ton est donné dès le chapeau : cette jeunesse qu’elle méprise n’a pu que trouver les manifestations « plus excitantes que les rituelles JMJ ». N’allons surtout pas y voir l’expression de convictions fondamentales, il ne peut s’agir que de s’encanailler. Et puis, dès la troisième ligne de l’article, notre journaliste décrit « une grappe de caqueteuses » qui s’approche de l’entrée de l’église de Saint Germain des Près. Une « grappe de caqueteuses »… Comment mieux signifier un mépris arrogant que par une telle expression ?

Par la suite, Marie Lemonnier n’a qu’un objectif : décrire une action occulte de ces catholiques. Alors, au Nouvel Obs, on saupoudre une absence d’enquête de « secret » à chaque paragraphe, contre toute évidence. Pour ne prendre que les trois paragraphes qui me concernent, ses développements sur le web catholique sont une accumulation d’erreurs. C’est que le mépris pour son sujet doit rarement conduire à un travail journalistique de qualité.

N’allons pas lui rappeler que la crise de la pédophilie, c’est 2010 et non 2009, c’est une broutille. Mais lisons.

Elle nous dit que la blogosphère catholique…

« est aujourd’hui en pleine effervescence avec les débats sur le mariage pour tous.

Au « top ten » des blogs les plus consultés, on peut citer Koztoujours, de l’avocat d’affaires Erwan Le Morhedec, 35 ans ; Edmond Prochain, créé par le tout jeune journaliste (…) également coauteur de la première minisérie de catéchisme humoristique, « le Cathologue » ; le quotidien d’actualités le Salon beige ; ou encore le collectif les Sacristains, le « site qui sonne les cloches ».

Sous l’égide de Mgr Giraud, chargé des communications sociales, un collectif tout à fait confidentiel, sans site ni page internet, baptisé la Fraternité des Amis de Saint Médard, se réunit tous les deux mois pour faire le point sur les initiatives. Fer de lance de la communication web de l’Eglise, il rassemble les 100 twittos et blogueurs cathos les plus suivis. »

Passons aussi sur le fait que je ne peux pas avoir 35 ans tous les ans et que, tout catholique que je sois, je vieillis aussi.

Et reprenons, avec un grand jeu : révèle le #PlanSecret en cliquant sur les « + » !

- Au top ten des blogs les plus consultés, on peut citer (...) Edmond Prochain

- Au top ten des blogs les plus consultés, on peut citer (...) les Sacristains

Le deuxième paragraphe témoigne plus encore de l’absence de la moindre enquête, même de la plus simple, celle qu’on réalise assis sur sa chaise de bureau, devant son ordinateur.

- La FASM, un collectif tout à fait confidentiel, sans site ni page internet, qui fait le point sur les initiatives

- Fer de lance de la communication web de l'Eglise, il rassemble les 100 twittos et blogueurs cathos les plus suivis

- Sous l'égide de Mgr Giraud

S’il y a quelques éléments réels dans cette « enquête », l’accumulation rare d’erreurs en un si petit nombre de lignes dès que l’on approche le factuel devrait donner une assez bonne idée de la qualité de cette « enquête ».

*

Cet intérêt soudain des medias de gauche, cet empressement à convoquer les préjugés, est toutefois une bonne nouvelle.

Tout d’abord, parce que lorsqu’ils veulent « plonger dans la galaxie catho-réac-décomplexée », ils ne rencontrent que des jeunes, signe d’une vitalité nouvelle.

C’est également une bonne nouvelle, parce que c’est le témoignage d’une première victoire : ils s’inquiètent.

Et elle est tellement manifeste, cette inquiétude, chez Marie Lemonnier ! Elle perce dans cette formule :

« On les croyait effacés, et de fait ils nous étaient devenus invisibles »

Quel double sens ! On les croyait « effacés ». On les croyait discrets, enfouis, disparus. Mais aussi : ils nous croyaient définitivement effacés. Rayés du paysage. Et de fait, non : « depuis six mois, on les découvre par centaines de milliers ».

Alors la guerre idéologique doit reprendre, il faut se ressaisir : les catholiques sont aux portes ! On reconvoque les poncifs, la morgue et le mépris. Mais ce sont de vieux outils aujourd’hui inutiles. Nous avons acté que nous sommes minoritaires (à tout le moins pour les pratiquants) et c’est dos au mur que nous nous engageons. Aujourd’hui, cette morgue et ce mépris ne nous surprennent plus : nous sommes nés avec et, si nous continuons d’espérer mieux, nous n’attendons pas autre chose. Cela ne nous a pas empêchés de devenir ce que nous sommes aujourd’hui, car nous nous sommes construits ailleurs que dans les lieux où ils officient. Cela ne nous a pas dissuadés d’affirmer nos convictions, sans illusions sur l’accueil que nous recevrions, et cela ne nous empêchera pas de le faire demain.

Oui, nous croyons en un autre monde. Un monde, par exemple, dans lequel la conclusion n’est pas si significativement laissée à la chroniqueuse sexe. Un autre monde que celui dans lequel la sexualité s’exhibe pour tenter de compenser sa vacuité intellectuelle et sa désespérance. Un monde du « développement intégral de l’Homme », dans sa nature, sa culture, ses aspirations profondes. C’est, selon la formule consacrée, le développement de chaque Homme, et le développement de tout l’Homme, c’est-à-dire de l’Humanité toute ensemble, solidaire et collective, posant une « option préférentielle pour les pauvres » de toutes les pauvretés, toutes les fragilités.

Ces aspirations, nos enquêteurs de gauche les ignorent, aveuglés par leurs a priori et trop pressés de porter le discrédit. C’est pourtant cette vision globale, sereine et aimante que nous portons au cœur et dans les tripes. C’est cette cohérence qui donne une force paisible et déterminée à cette jeunesse porteuse d’espérance.

Et qui n’a pas fini d’avoir l’audace d’exister.

http://www.koztoujours.fr/ils-nous-croyaient-effaces

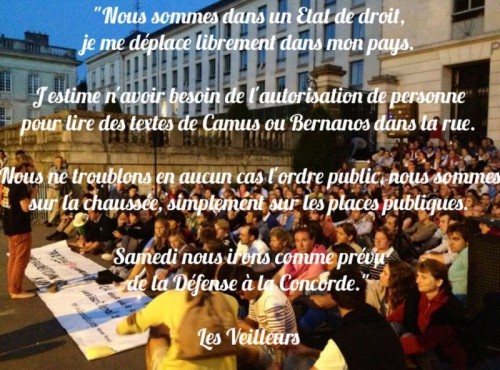

Une partie des campeurs durant une conférence...

Une partie des campeurs durant une conférence... Maître Pichon, fondateur du Collectif des Avocats Contre la Répression Policière (CARP), à la veillée du vendredi 30 août au CMRDS

Maître Pichon, fondateur du Collectif des Avocats Contre la Répression Policière (CARP), à la veillée du vendredi 30 août au CMRDS

L’ancien député, Christian Vanneste, président du RPF, ouvre le meeting en appelant à la mobilisation contre Hollande et la fausse droite.

L’ancien député, Christian Vanneste, président du RPF, ouvre le meeting en appelant à la mobilisation contre Hollande et la fausse droite. Maître Pichon évoque la répression policière et salue Nicolas Bernard-Busse en invitant l’assemblée à se lever contre l’arbitraire et un système nihiliste qui préfère nous faire courir le risque d’une guerre au services du Qatar que d’assurer l’avenir de la société française.

Maître Pichon évoque la répression policière et salue Nicolas Bernard-Busse en invitant l’assemblée à se lever contre l’arbitraire et un système nihiliste qui préfère nous faire courir le risque d’une guerre au services du Qatar que d’assurer l’avenir de la société française. Isabelle Fradot des Enfants des Terreaux invite à des actions militantes décalées et efficaces

Isabelle Fradot des Enfants des Terreaux invite à des actions militantes décalées et efficaces Olivier Perceval, secrétaire général de l’Action française, conclut le rassemblement en déclarant qu’ IL EST TEMPS, DÉSORMAIS, DE RENVERSER LE SYSTÈME !

Olivier Perceval, secrétaire général de l’Action française, conclut le rassemblement en déclarant qu’ IL EST TEMPS, DÉSORMAIS, DE RENVERSER LE SYSTÈME !