Drieu la Rochelle - Mussolini

Par Pierre Debray

C'est une étude historique, idéologique et politique, importante et profonde, que nous publions ici depuis quelques jours. Elle est de Pierre Debray et date de 1960. Tout y reste parfaitement actuel, sauf les références au communisme - russe, français ou mondial - qui s'est effondré. L'assimilation de l'Action française et du maurrassisme au fascisme reste un fantasme fort répandu des journalistes et de la doxa. Quant au fascisme en soi-même, si l'on commet l'erreur de le décontextualiser de sa stricte identité italienne, il reste pour certains une tentation, notamment parmi les jeunes. On ne le connaît pas sérieusement. Mais il peut-être pour quelques-uns comme une sorte d'idéal rêvé. Cette étude de Pierre Debray dissipe ces rêveries. Elle s'est étalée sur une dizaine de jours. Ceux qui en auront fait ou en feront la lecture - car elle restera disponible - en ressortiront tout simplement politiquement plus compétents. LFAR

Le fascisme français (suite)

Déat et ses amis s’inspiraient du « plan de travail » élaboré, vers le même moment, par Henri de Man, qui venait de s’emparer de la direction du parti ouvrier belge. Henri de Man préconisait la nationalisation du crédit et des monopoles de fait, la rationalisation et l’élargissement des marchés intérieurs.

Néanmoins, la petite et la moyenne industrie, l’artisanat et, bien entendu, l’agriculture demeureraient sous le contrôle de l’initiative privée.

Lui aussi soutenait que ces réformes exigeaient un État fort. Dès 1929, Paul Henri Spaak et lui-même parlaient déjà de la nécessité d’une « démocratie autoritaire ». L’Assemblée nationale, en particulier, devrait être assistée de « conseils consultatifs dont les membres seraient choisis en partie en dehors du parlement, en raison de leur compétence reconnue ». Ce qui revenait à légaliser les brain-trusts d’inspiration technocratique, qui, toujours à la même époque faisaient leur apparition dans l’Amérique de Roosevelt.

Par la suite, Henri de Man, dans Après coup, donnera une assez bonne définition des objectifs qu’il poursuivait. Il s’agissait de substituer à la lutte des classes de style marxiste, qu’il estimait périmée, « le front commun des couches sociales productrices contre les puissances d’argent parasitaire ». Ce qui n’était rien d’autre que le programme même de Mussolini.

Le Duce, à l’époque, était d’ailleurs fort loin de faire figure, dans les milieux de gauche, de réprouvé. C’est ainsi que, dans la revue Esprit qu’il venait de fonder afin de renouveler, de l’intérieur, la démocratie chrétienne, Emmanuel Mounier (photo) traitait de l’expérience italienne avec une sympathie qu’il ne songeait pas à déguiser. Il en condamnait certes l’aspect totalitaire, mais il n’hésitait pas à se montrer dans les congrès aux côtés des jeunes dirigeants du syndicalisme fasciste.

Le Duce, à l’époque, était d’ailleurs fort loin de faire figure, dans les milieux de gauche, de réprouvé. C’est ainsi que, dans la revue Esprit qu’il venait de fonder afin de renouveler, de l’intérieur, la démocratie chrétienne, Emmanuel Mounier (photo) traitait de l’expérience italienne avec une sympathie qu’il ne songeait pas à déguiser. Il en condamnait certes l’aspect totalitaire, mais il n’hésitait pas à se montrer dans les congrès aux côtés des jeunes dirigeants du syndicalisme fasciste.

La grande crise de 1929 faisait plutôt apparaître Mussolini comme une manière de précurseur. En effet, nous mesurons mal à distance l’ébranlement prodigieux provoqué par le grand krachboursier et la vague de chômage qui déferla à sa suite comme un mascaret et faillit bien emporter le capitalisme.

Les remèdes classiques empruntés à la pharmacopée du libéralisme se révélèrent non seulement inefficaces, mais nocifs. C’est que les économistes libéraux continuaient de raisonner comme si l’ouvrier continuait d’être uniquement un producteur. Effectivement, au XIXe siècle, il ne consommait qu’une fraction négligeable des produits de l’industrie, l’essentiel de son salaire étant absorbé par l’alimentation. Depuis, cependant, il s’était organisé, et, grâce à la lutte syndicale, il était parvenu à élever son niveau de vie, si bien qu’il n’était plus exclusivement, pour la grande industrie, un producteur, mais aussi un consommateur, dont elle ne pouvait plus se passer. Le premier, l’Américain Ford, avait pris conscience de ce phénomène nouveau. Il en avait déduit la nécessité, pour le patronat, de pratiquer désormais une politique de haut salaire.

On se rendit compte qu’on ne sortirait de la crise qu’à l’unique condition de fournir aux chômeurs, fût-ce artificiellement, le pouvoir d’achat qui leur manquait. Il est remarquable que l’Allemagne d’Hitler et l’Amérique de Roosevelt s’engagèrent simultanément dans la même voie. Les chômeurs furent employés par l’État à des grands travaux « improductifs » (ainsi les autoroutes allemandes). Ce qui supposait l’abandon de l’étalon or et de la conception traditionnelle de la monnaie. Dans sa célèbre « théorie générale », l’Anglais Keynes s’efforça de fonder en doctrine ce renversement de l’économie classique. L’Italie fasciste, où le chômage sévissait à l’état endémique, depuis la fin de la guerre mondiale, avait la première montré l’exemple, en utilisant son surcroît de main-d’œuvre à l’assèchement des marais pontins.

Si bien qu’elle fut, avec la Russie stalinienne, le seul pays que la grande crise de 1929 ne bouleversa pas. On comprend, dans ces conditions, l’incontestable prestige qu’en retira le Duce.

Ceux des contemporains qui étaient imprégnés d’idéologie socialiste et démocratique, en tirèrent deux conséquences. D’une part, que la révolution économique qui s’opérait s’accomplissait dans le cadre national. D’autre part, qu’elle n’avait pas été réalisée par le bas, grâce à une pression des masses, mais par le haut, grâce à l’initiative gouvernementale. Ce n’étaient ni les lois universelles de l’économie, ni l’insurrection généralisée du prolétariat mondial qui avaient contraint le capitalisme à s’organiser en dehors du libéralisme, mais les décisions de l’État, et, qui plus est, d’un État national, utilisant des méthodes de police économique.

En France, il n’y eut sans doute que Drieu la Rochelle (photo)pour aller jusqu’au bout de l’analyse. Cherchant à fonder la doctrine d’un « socialisme fasciste », il expliquait qu’il s’agissait d’une « adaptation à la révolution industrielle ».

En France, il n’y eut sans doute que Drieu la Rochelle (photo)pour aller jusqu’au bout de l’analyse. Cherchant à fonder la doctrine d’un « socialisme fasciste », il expliquait qu’il s’agissait d’une « adaptation à la révolution industrielle ».

Selon lui, le régime parlementaire correspondait à la libre concurrence du premier âge capitaliste. Au XIXe siècle, il y avait une libre concurrence des idées, comme une libre concurrence des produits. Désormais cependant, l’économie se trouvait contrainte de s’organiser, de se discipliner. Elle n’y pourrait parvenir qu’à condition d’être soumise à une « police de la production » et donc indirectement de la répartition des biens. Cette police, remarquait Drieu, n’était susceptible de s’exercer que par les moyens éternels de la police.

Incapables de s’organiser et de se discipliner eux-mêmes, les capitalistes se voyaient obligés de confier ce soin à l’État, même si la fiction de la propriété privée était conservée. Ainsi le parti unique de style fasciste représentait l’agent de police de l’économie.

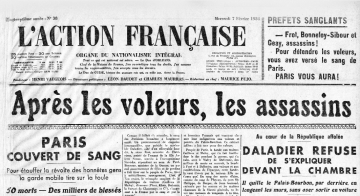

Selon Drieu, « une nouvelle élite de gouvernement apparaît et alentour se forme une nouvelle classe d’appui et de profit » qui est formée « d’éléments empruntés à toutes les classes ». Elle comprend en effet la bureaucratie politique des militants du parti unique, qui constitue l’appareil d’État, la bureaucratie syndicale chargée de l’encadrement des masses et aussi bien les bureaucrates de l’économie, car « les propriétaires se transforment en de gros fonctionnaires, non pas tant héréditaires que se recrutant par cooptation – et partageant le prestige et l’influence avec leurs surveillants étatistes ». On remarquera que le livre de Drieu date de 1932 – c’est-à-dire de ce moment crucial qui précède le 6 février (photo).

Selon Drieu, « une nouvelle élite de gouvernement apparaît et alentour se forme une nouvelle classe d’appui et de profit » qui est formée « d’éléments empruntés à toutes les classes ». Elle comprend en effet la bureaucratie politique des militants du parti unique, qui constitue l’appareil d’État, la bureaucratie syndicale chargée de l’encadrement des masses et aussi bien les bureaucrates de l’économie, car « les propriétaires se transforment en de gros fonctionnaires, non pas tant héréditaires que se recrutant par cooptation – et partageant le prestige et l’influence avec leurs surveillants étatistes ». On remarquera que le livre de Drieu date de 1932 – c’est-à-dire de ce moment crucial qui précède le 6 février (photo).

Drieu disait du fascisme mussolinien qu’il était un demi socialisme et du communisme stalinien qu’il était un demi fascisme. Sur ce point, il était bon prophète. Il s’agit effectivement de deux régimes qui vont à la rencontre l’un de l’autre, parce qu’ils recouvrent, en définitive, une réalisation sociale assez semblable. Le régime que préconise Drieu en 1932 ne recouvre-t-il pas exactement celui que décrit l’ancien compagnon de Tito, Djilas, dans son livre La Nouvelle Classe, publié à New-York, il y a quelques années ? (A suivre)

Lire les article précédents ...

Maurras et le Fascisme [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

http://lafautearousseau.hautetfort.com/archive/2018/09/13/maurras-et-le-fascisme-8-6084172.html

En quelques jours, les mauvaises nouvelles pour le gouvernement se sont accumulées : sur le front de l'économie, des perspectives fiscales, de l'emploi, mais aussi sur celui des sondages d'opinion, également sur l'échiquier européen, etc. La croissance est retombée sous les 2 %, le chômage stagne à plus de 9 %, l’inflation est repartie à la hausse, la France est de plus en plus isolée etc.

En quelques jours, les mauvaises nouvelles pour le gouvernement se sont accumulées : sur le front de l'économie, des perspectives fiscales, de l'emploi, mais aussi sur celui des sondages d'opinion, également sur l'échiquier européen, etc. La croissance est retombée sous les 2 %, le chômage stagne à plus de 9 %, l’inflation est repartie à la hausse, la France est de plus en plus isolée etc.

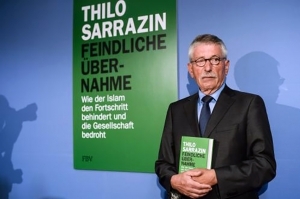

En 2010, déjà, Thilo Sarrazin, avait publié « L'Allemagne disparaît » - ou suivant une plus juste traduction « L'Allemagne se suicide » - un livre pour dénoncer l'invasion islamique dans une Allemagne qui démographiquement s'effondre sur elle-même et risque d'en être doublement dénaturée. Thilo Sarrazin n'est pas n'importe qui. Il n'a rien d'un militant d'extrême-droite. Membre ancien et éminent du SPD, économiste et banquier, siégeant au directoire de la Deutsche Bundesbank, il appartient plutôt à l'établissement politique et économique. Son livre eut un retentissement considérable et devint emblématique du courant anti-immigration en train de prendre corps en Allemagne à droite et à gauche de l'échiquier politique.

En 2010, déjà, Thilo Sarrazin, avait publié « L'Allemagne disparaît » - ou suivant une plus juste traduction « L'Allemagne se suicide » - un livre pour dénoncer l'invasion islamique dans une Allemagne qui démographiquement s'effondre sur elle-même et risque d'en être doublement dénaturée. Thilo Sarrazin n'est pas n'importe qui. Il n'a rien d'un militant d'extrême-droite. Membre ancien et éminent du SPD, économiste et banquier, siégeant au directoire de la Deutsche Bundesbank, il appartient plutôt à l'établissement politique et économique. Son livre eut un retentissement considérable et devint emblématique du courant anti-immigration en train de prendre corps en Allemagne à droite et à gauche de l'échiquier politique.  l'automne 2015, Angela Merkel se crut bien imprudemment autorisée à appeler l'Allemagne et l'Europe à accueillir un million et demi de migrants et ces derniers à s'y précipiter. Ce qu'ils firent spectaculairement. Cette décision fut l'une de celles dont les conséquences n'en finissent pas de retentir à court mais aussi à très long terme. Angela Merkel l'a payée très cher. Mais aussi son parti la CDU, dont l'unité a été brisée par la fronde de la CSU sa traditionnelle alliée bavaroise antimigrants ; et le vieil équilibre consensuel du Bundestag rompu par l'arrivée de 93 députés de l'AfD. La population allemande a sérieusement souffert des migrants, de diverses manières et en divers lieux, comme à Cologne, comme lors des attentats de Munich, Berlin et autres lieux. Sa colère a grandi comme elle grandit dans toute l'Europe.

l'automne 2015, Angela Merkel se crut bien imprudemment autorisée à appeler l'Allemagne et l'Europe à accueillir un million et demi de migrants et ces derniers à s'y précipiter. Ce qu'ils firent spectaculairement. Cette décision fut l'une de celles dont les conséquences n'en finissent pas de retentir à court mais aussi à très long terme. Angela Merkel l'a payée très cher. Mais aussi son parti la CDU, dont l'unité a été brisée par la fronde de la CSU sa traditionnelle alliée bavaroise antimigrants ; et le vieil équilibre consensuel du Bundestag rompu par l'arrivée de 93 députés de l'AfD. La population allemande a sérieusement souffert des migrants, de diverses manières et en divers lieux, comme à Cologne, comme lors des attentats de Munich, Berlin et autres lieux. Sa colère a grandi comme elle grandit dans toute l'Europe.