-

-

Repenser la question énergétique sous l'angle politique.

Quelques drones vont-ils faire vaciller l’économie mondiale ? Les frappes des rebelles yéménites Houthis contre les plus grandes installations pétrolières d’Arabie Saoudite ont fait de gros dégâts et entraînent désormais la suspension temporaire de la moitié de la production du pays, plus grand producteur pétrolier du monde, ce qui représente, à l’échelle mondiale, environ 6 % du commerce de brut. Cela entraîne aussi, naturellement, une hausse rapide des cours du pétrole qui sont loin, néanmoins, d’atteindre les sommets d’il y a quelques années, mais qui devrait se répercuter dans quelques semaines, voire dans quelques jours sur les prix de l’essence à la pompe, au risque de fragiliser une économie française (entre autres) qui n’est pas la plus florissante aujourd’hui… Au-delà de l’événement géopolitique et de ses conséquences économiques, cela doit nous interroger sur notre dépendance aux énergies fossiles et sur les moyens de s’en dégager.

Quelques drones vont-ils faire vaciller l’économie mondiale ? Les frappes des rebelles yéménites Houthis contre les plus grandes installations pétrolières d’Arabie Saoudite ont fait de gros dégâts et entraînent désormais la suspension temporaire de la moitié de la production du pays, plus grand producteur pétrolier du monde, ce qui représente, à l’échelle mondiale, environ 6 % du commerce de brut. Cela entraîne aussi, naturellement, une hausse rapide des cours du pétrole qui sont loin, néanmoins, d’atteindre les sommets d’il y a quelques années, mais qui devrait se répercuter dans quelques semaines, voire dans quelques jours sur les prix de l’essence à la pompe, au risque de fragiliser une économie française (entre autres) qui n’est pas la plus florissante aujourd’hui… Au-delà de l’événement géopolitique et de ses conséquences économiques, cela doit nous interroger sur notre dépendance aux énergies fossiles et sur les moyens de s’en dégager.En faisant le choix il y a quelques décennies de privilégier l’énergie nucléaire (ce qui n’a pas que des avantages, en particulier sur le plan de la dangerosité et sur celui de la gestion des déchets issus de sa production énergétique), le gouvernement français de l’époque pompidolienne pensait amortir les chocs pétroliers tout en répondant à la forte demande énergétique de la société de consommation alors en cours d’expansion et d’imposition. Mais l’extension du mode de déplacement automobile qui ne s’est jamais démentie depuis les années 1950 s’est faite sur la base du pétrole, sans alternative crédible jusqu’à ces dernières années, et cela malgré le fait que, dès les origines de l’automobile, l’électricité était présentée comme une possibilité intéressante : mais la pression et les manœuvres des grandes compagnies pétrolières états-uniennes ont ruiné cette alternative au pétrole (dès 1914), pour des raisons principalement de recherche de profit et d’intérêt des grandes sociétés et de leurs actionnaires… Le profit immédiat plutôt que le bien commun, en somme ! Nous le payons aujourd’hui, autant sur le plan environnemental qu’économique.

Tout cela doit inciter l’Etat à promouvoir une nouvelle stratégie énergétique sans oublier l’enjeu environnemental : un grand plan d’investissements et de créativité dans le domaine des énergies renouvelables et non-polluantes (ce qui n’est pas toujours le cas, si l’on pense à certains matériaux ou structures nécessaires pour la récupération de l’énergie du vent ou du soleil) devrait être pensé et engagé, dans des délais plus rapides qu’ils ne le sont ordinairement, et en recourant aussi aux méthodes qui ont permis jadis en quelques années de nucléariser l’électricité française. La France dispose d’atouts exceptionnels liés à la superficie non moins exceptionnelle de son domaine maritime et de ses possibilités, et cela fait plusieurs mandats présidentiels écoulés que des parlementaires comme Philippe Folliot (auteur avec Xavier Louy d’un livre qui devrait être lu par tous les hommes qui nous gouvernent et tous ceux qui aspirent à le faire : « France-sur-Mer : un empire oublié »), appellent à valoriser cet énorme potentiel marin. J’avais expliqué il y a quelques années, suite à la lecture d’articles scientifiques sur les énergies marines renouvelables (les EMR), que la France pourrait devenir « l’Arabie Saoudite de l’énergie houlomotrice » (l’énergie des vagues, de la houle) si elle voulait bien se donner la peine de penser et de pratiquer la mise en place de systèmes de récupération de cette énergie : notre pays dispose, rien qu’en métropole, de plus de 5.000 kilomètres de côtes, ce qui permet d’envisager une exploitation convenable et rentable de l’énergie houlomotrice, sans négliger d’autres formes d’énergies marines, comme l’énergie marémotrice par exemple : le barrage-usine de la Rance est un modèle qui permet, cinquante ans après sa construction et le début de sa mise en service, de ne pas refaire les erreurs commises alors et d’envisager d’autres implantations en s’appuyant sur un empirisme organisateur crédible, tout en réfléchissant aussi à minorer les effets sur l’environnement de cette installation.

Mais, ce qui est valable pour les EMR l’est tout autant pour d’autres énergies renouvelables exploitées sur la terre ferme ou dans les airs, et l’expertise française en ce domaine doit être encore améliorée et soutenue, par l’Etat comme par les autres acteurs publics et, bien sûr, privés, qui peuvent y trouver quelques ressources nouvelles et profits certains sans être forcément excessifs ou injustifiés : l’ensoleillement et la ventosité, par exemple, méritent, malgré leurs caractères fluctuants, d’être mieux considérés encore, et cela en sortant aussi d’un modèle de « gigantisme » (comme dans le cas de l’éolien) qui s’avère plus coûteux et écologiquement dévastateur que des modèles « à taille humaine », mieux adaptés à la proximité et à la vie locale. Sans négliger pour autant les nécessaires économies d’énergie qui sont, à plus ou moins long terme, la solution la plus efficace pour ne plus être dépendant d’une « énergivoracité » qui paraît bien être celle de notre société de consommation contemporaine…

En relisant quelques documents des années 1970 qui encombrent mes archives sans que je le regrette forcément, je constate que ce que j’écris là n’a rien de novateur ni d’original : d’autres que moi, et bien avant que je ne le formalise sur le papier ou par le clavier, ont évoqué ces mêmes pistes énergétiques et économiques, mais ils n’ont pas empêché une constante progression des dépenses d’énergie et de recours aux sources fossiles de celles-ci, et cela malgré tous leurs valeureux efforts et leurs mises en garde parfois prophétiques. Et, même depuis (et malgré…) le passage de Nicolas Hulot au gouvernement, la France a vu ses rejets de gaz à effet de serre augmenter, preuve de la difficulté à sortir du modèle énergétique « fossile » et polluant. Cela me confirme dans l’idée que seule une politique d’Etat énergique, de cette énergie que procure la volonté de faire, peut changer ou orienter différemment le cours des choses : encore faut-il que la magistrature suprême de cet Etat qui doit investir dans l’avenir sans négliger les réalités du présent et les expériences du passé, soit « libre de tout lien » avec les promoteurs et les profiteurs d’un système qui pèse trop, par essence, sur les ressources de la terre et sur leurs capacités de renouvellement. Il n’est pas certain que la République, dépendante de ceux qui font l’opinion et alimentent les désirs en les décrivant comme « besoins », soit la mieux adaptée à relever les défis énergétiques et écologiques contemporains, et les vains efforts d’un Nicolas Hulot sûrement plein de bonne volonté mais désarmé devant celle des décideurs économiques, qu’ils soient nationaux ou multinationaux, ont largement démontré cette impuissance de l’écologie politique quand l’Etat n’est pas, par lui-même, « écologiste intégral ». Vous voulez une politique écologique d’Etat ? Alors, il vous faut conclure à un Etat politique écologique, à un Etat dont les racines plongent profondément dans le temps et la conscience de la fragilité des choses, et qui, par essence, incarne cette continuité dans le temps sans oublier sa nature « mortelle » et renouvelable : « Le roi est mort, vive le roi ! », disait l’ancienne formule de passation du pouvoir d’un souverain au suivant, et ces quelques mots signifiaient aussi le fait que la mort, « passage nécessaire de la vie », n’avait pas le dernier mot parce que l’Etat survivait à la défection naturelle du père par la transmission de l’héritage au fils survivant. Et quoi de plus « naturel », écologiquement parlant, que cette transmission du père au fils qui rappelle que la nature n’est pas « fixiste » mais toujours en perpétuel mouvement, non comme un fétu de paille emporté par le vent mais comme la ramure d’un arbre, changeante selon les saisons, dans ses feuillages colorés ou hivernalement absents…

-

Rentrée 2019 Pierre Yves Rougeyron : Identitaires Aubert LFI Moix Retraites Macronmania

-

Energie éolienne, le vent de la colère

Armel Joubert des Ouches

Les projets d’implantation d’éoliennes se multiplient un peu partout en France. Parmi les derniers projets en cours, les Hautes-Alpes. Les Hautes-Alpes, c’est pourtant le lac de Serre-Ponçon, c’est un département à la nature préservée, c’est le parc naturel des Écrins, les parcs régionaux du Queyras, des Baronnies. Une centaine d’éoliennes sont prévues. Il y a les Pyrénées, le Maine-et-Loire, le Centre-Val de Loire.

Il y a Chartres. Même le site emblématique de la cathédrale de Chartres, premier site classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, est menacé d’encerclement par des éoliennes. De nombreuses associations appellent à une manifestation, le 21 septembre prochain, pour s’opposer au projet.

Il y a l’Ille-et-Vilaine, en Bretagne, il y a aussi la Dordogne. Le 24 août 2019, près de 600 personnes ont défilé dans les rues de la commune de Saint-Aulaye. Dans le cortège, beaucoup d’élus. Des maires, des députés, des conseillers départementaux. Il y a aussi beaucoup d’associations de protection de l’environnement (la FED, la fédération Environnement durable, Association 3D, Forces Périgord 24, Stop Éolien 16, Vent du bocage). Il y a aussi l’association Chasse, pêche, nature et traditions. Le projet qui porte sur cinq éoliennes de 182 mètres de hauteur fait hurler une bonne partie de la population dispersées sur trois communes – 94 % des habitants concernés se sont prononcés contre.

« Une affaire d’argent »

Pour Jean-Louis Butré le président fondateur de la FED, l’association Environnement durable, « il s’agit d’une affaire d’argent. C’est subventionné ! À partir du moment où des promoteurs installent des éoliennes sur la France, ils gagent beaucoup d’argent qui est pompé sur la facture d’électricité des contribuables français. Les fonds financiers qui alimentent les sociétés éoliennes, il y en a partout ! Il y a des promoteurs d’éoliens qui sont partis avec un milliard d’euros ! »

Pour Julien Aubert, député LR de Vaucluse et rapporteur spécial sur le budget de l’énergie, « il y a des promoteurs qui ont des attitudes de cow-boys et qui ne disent pas toute la vérité sur la manière dont les choses se déroulent. Certains m’ont raconté qu’on leur avait proposé de l’argent pour régler un problème sans avoir à passer par des tribunaux… »

20.000 éoliennes prévues… pas aussi « propres » qu’ont le dit ?

Avec la loi sur la transition énergique, l’État prévoit la mise en place de 20.000 éoliennes partout dans l’Hexagone. Il en existe 8.000, actuellement, dans le pays.

ACHETER EN LIGNE LE LIVRE CLIQUEZ ICI

-

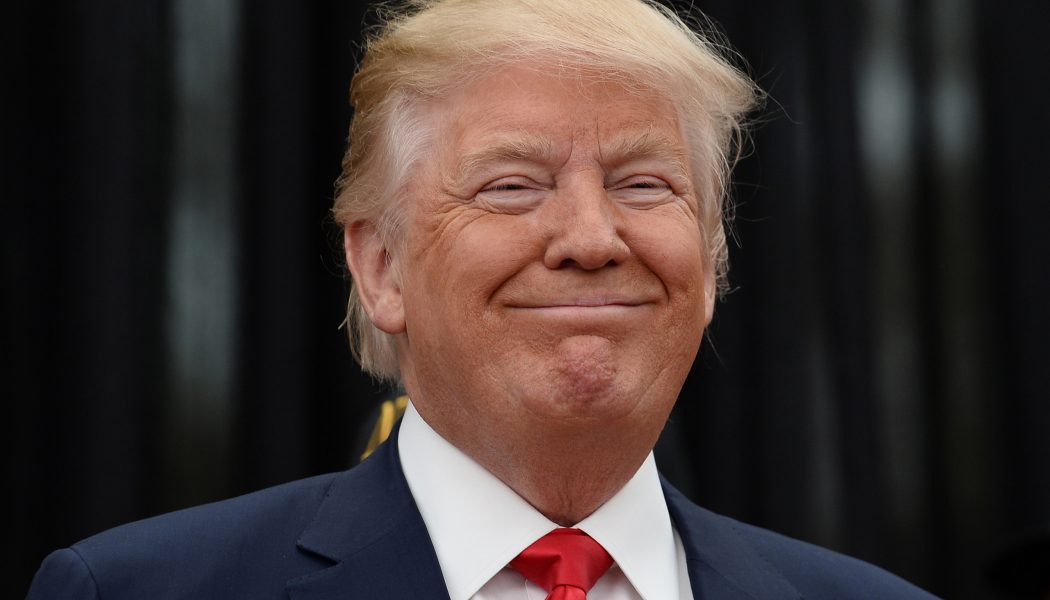

En limogeant le faucon Bolton, Trump met fin à la doctrine du changement de régime hostile

D’Antoine de Lacoste sur Boulevard Voltaire :

John Bolton ne sera donc resté que 18 mois à son poste de conseiller à la sécurité nationale.

Sa nomination avait surpris et inquiété. Bolton est en effet un des faucons les plus intransigeants du monde politique américain. Farouche partisan de la calamiteuse intervention militaire en Irak, il n’avait jamais exprimé le moindre regret à ce sujet tandis que Trump qualifiait cette aventure de « pire des pires décisions jamais prises ».

Mais son influence s’est érodée au fil des mois, notamment en raison de son goût addictif pour « les frappes », délicieux euphémisme pour qualifier un bombardement. Bolton voulait notamment bombarder la Corée du Nord au moment où Trump commençait ses négociations.

Toutefois, c’est surtout l’affaire vénézuélienne qui l’a déconsidéré aux yeux du président américain. Bolton a œuvré pour un coup d’État qui chasserait le président vénézuélien, Nicolás Maduro, au profit de Juan Juan Guaidó, le président de l’Assemblée nationale. Refusant de reconnaître le résultat de l’élection présidentielle qui vit la réélection de Maduro avec 68 % des voix, Juan Guaidó s’est alors autoproclamé président de la République. Il n’avait même pas été candidat à la présidentielle contestée mais les États-Unis le reconnurent aussitôt, docilement suivis par une cinquantaine de pays. Mais Guaidó multiplia les erreurs et l’armée, un moment hésitante, resta fidèle à Maduro. Trump, qui avait suivi de près l’affaire, fut ulcéré par cet échec assez ridicule et, depuis, Bolton était en sursis.

C’est, bien sûr, le dossier iranien qui sonnera le coup de grâce du faucon. Bolton voulait, en effet, bombarder les installations nucléaires iraniennes (pas vraiment nucléaires, mais passons) et, naturellement, tenter d’organiser un changement de régime.

Trump ne le suivait sur aucune des deux idées. Un changement de régime dans un pays de 80 millions d’habitants est tout de même une opération à très haut risque ; de plus, la solution de rechange était, comme d’habitude, loin d’être claire. Quant au bombardement, il aurait bien sûr entraîné des réactions dont les alliés américains dans le Golfe auraient subi les conséquences. Trump n’a d’ailleurs pas souhaité réagir à la destruction d’un drone américain : à partir de là, la messe était dite.

Bolton a publiquement critiqué la stratégie de Trump et, bien sûr, ce dernier ne pouvait l’accepter plus longtemps.

Au-delà des péripéties des dossiers vénézuélien et iranien, ce limogeage (par tweet, bien sûr) en dit long sur l’évolution de la pensée américaine en matière de relations internationales. L’interventionnisme effréné des Bush en Irak et de Clinton en Serbie semble appartenir au passé. Obama avait esquissé ce changement de cap (en Syrie, notamment, au grand dam de François Hollande) et Trump le poursuit, malgré sa haine d’Obama.

En réalité, deux facteurs justifient cette nouvelle stratégie : l’opinion publique américaine, lassée des interventions répétées, et l’apparition de nouveaux acteurs dont il faut tenir compte, c’est-à-dire la Russie et la Chine.

Trump crie, menace, mais préfère finalement négocier que frapper. Heureuse évolution dont on espère qu’elle soit appelée à durer.

-

Arabie Saoudite : vers un nouveau choc pétrolier ? – Journal du lundi 16 septembre 2019

Arabie Saoudite : vers un nouveau choc pétrolier ?

Une attaque de raffinerie en Arabie Saoudite fait monter le cours du brut ! Ce nouvel épisode de tension régional qui laisse envisager le pire en termes de possible conflit ouvert au Proche Orient mais aussi pour les économies européennes.

Le Rassemblement National en ordre de bataille à Fréjus

C’était la rentrée politique du Rassemblement National. A moins de 7 mois des élections municipales, le parti de Marine Le Pen lançait la bataille dans la ville de Fréjus, une des communes administrées par le parti depuis 2014.

L’oubli patrimonial de Nicole Belloubet

Le ministre de la justice, Nicole Belloubet, est accusé par Jean-Luc Mélenchon d’avoir oublié de mentionner trois biens immobiliers dans une déclaration de patrimoine en 2017. Simple oubli ou tentative de fraude? l’indépendance de l’appareil judiciaire est une nouvelle fois mise à mal.

L’actualité en bref

-

Afrique du Sud : pourquoi les autorités semblent-elles impuissantes face aux violences xénophobes ?

Depuis plusieurs semaines, des violences xénophobes ont fait officiellement une dizaine de morts en Afrique du Sud. Comment analyser un tel phénomène ? Les réponses de Marc Gbaffou, ingénieur ivoirien, qui a vécu à Johannesburg de 1997 à 2018. Il est l’un des cofondateurs de l’ONG panafricaine African Diaspora Forum (ADF), fondée après les attaques de 2008 qui avaient fait plus de 60 morts. Cette ONG s’efforce de mener un travail de terrain pour prévenir ces violences.

Depuis plusieurs semaines, des violences xénophobes ont fait officiellement une dizaine de morts en Afrique du Sud. Comment analyser un tel phénomène ? Les réponses de Marc Gbaffou, ingénieur ivoirien, qui a vécu à Johannesburg de 1997 à 2018. Il est l’un des cofondateurs de l’ONG panafricaine African Diaspora Forum (ADF), fondée après les attaques de 2008 qui avaient fait plus de 60 morts. Cette ONG s’efforce de mener un travail de terrain pour prévenir ces violences.Franceinfo Afrique : selon les autorités, les violences xénophobes ont fait, ces dernières semaines, une dizaine de morts. De son côté, Human Rights Watch rapporte que « plus de 200 personnes, pour la plupart des chauffeurs routiers étrangers, ont été tuées en Afrique du Sud depuis mars 2018 ». Qu’en est-il exactement ?

Marc Gbaffou : à l’ADF, nous avons calculé qu’en moyenne depuis 2008, 300 migrants sont tués chaque année. Personne n’en parle. Mais c’est une réalité !

Lien permanent Catégories : actualité, anti-national, immigration, insécurité, international, lobby 0 commentaire -

Philippe Pascot : « Si on fait une seule grande manif par mois à Paris, le gouvernement saute »

Après vingt-cinq ans de vie politique, Philippe Pascot, ancien adjoint de Manuel Valls à la Mairie d’Évry, est devenu l’une des mascottes des Gilets jaunes. À l’occasion de la sortie de son dernier livre, «Mensonges d’État», aux éditions Max Milo, Sputnik est allé à sa rencontre. Un entretien à l’image du personnage, entier.

«Taire la Vérité, n’est-ce déjà pas mentir? Qui ne gueule pas la vérité, quand il sait la vérité, se fait le complice des menteurs et des faussaires.» Cette citation de Charles Péguy s’applique à merveille au tonitruant Philippe Pascot, homme politique durant vingt-cinq ans, ancien dirigeant du Parti radical de Gauche, engagé dans de nombreux combats. Ce qui l’occupe désormais, ce sont les Gilets jaunes, pour lesquels il espère une convergence des luttes. Son dernier livre, Mensonges d’État (Éd. Max Milo), sorti en librairie le 26 septembre, il a reçu Sputnik chez lui.

-

Âge de départ à la retraite, montant des pensions… trois questions sur le régime spécial de la RATP

Tous les agents sous statut RATP, embauchés avant l’âge de 35 ans, soit environ 88 % des salariés, bénéficient de ce régime. STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

Les acquis sociaux obtenus en 1948 par les agents de la RATP risquent de disparaître avec la réforme du système de retraites.Ils savent leur statut en danger et comptent bien se battre pour le protéger.

Les employés de la RATP ont paralysé les transports parisiens ce vendredi pour protester contre le projet de réforme des retraites, qui vise à créer un système universel.

Et donc mettre fin à leur régime spécial.Alors qu'Edouard Philippe s'étonnait encore jeudi soir des différences existant entre leurs conditions de départs à la retraite et celles d'un chauffeur de bus au Havre ou à Bordeaux, salariés sous le statut du régime général, les syndicats en grève refusent la notion de « privilèges ».

Il s'agit selon eux de simples « compensations » face à la pénibilité de leur travail (pollution, horaires décalés, travail le week-end…).Mais de quels avantages bénéficient exactement les 42 500 agents de la société de transports francilienne ?

Et quels coûts cela représente-il pour l'Etat ?

Voici quelques chiffres, qui révèlent également la diversité des situations dans l'entreprise.Quel âge de départ ?En 2017, l'âge moyen de départ à la retraite était de 55,7 ans à la RATP, contre 59,2 ans dans les hôpitaux ou 63 ans pour le régime général, selon un rapport de la Cour des comptes publié en juillet. Mais au sein de l'entreprise, tous les agents ne partent pas au même âge.

Pour les métiers jugés pénibles (travail de nuit, efforts physiques importants, températures extrêmes, pollution souterraine…), des mesures abaissent l'âge d'ouverture des droits.Par exemple, début 2019, un conducteur pouvait devenir retraité à 50 ans et 8 mois, un agent affecté aux travaux à 55 ans et 8 mois.Un employé administratif, qui ne bénéficie pas de mesures particulières, pouvait lui partir à 60 ans et 8 mois.Pour rappel, dans le privé, c'est 62 ans.

Mais dans les faits, ils sont moins de 4,8 % à la RATP à partir dès l'âge minimal car la durée de cotisations requises pour obtenir une retraite à taux plein s'est alignée au fur et à mesure des réformes sur celle des autres régimes, soit 41 ans.

Même si un jeu de « bonifications métier » permet encore de faire baisser la durée de cotisations, en moyenne de quatre ans.

« Un conducteur de bus par exemple part en moyenne à 56 ans à la retraite », précise par exemple Thierry Babec du syndicat Unsa.

Un relèvement démarré en 2017, qui doit s'achever en 2024.À l'heure actuelle, une pension complète à la RATP s'élève en moyenne à 3705 euros bruts par mois, contre 2206 pour les fonctionnaires civils, 1904 pour les agents hospitaliers, et 1605 au régime général.

Chez les conducteurs en particulier, elle se situe entre 3057 et 4125 euros.En cas de carrière trop courte pour obtenir une retraite à taux plein, le système de décote est moins pénalisant que celui des fonctionnaires, relève la Cour des comptes.En revanche, le minima de pension est inférieur à celui de la fonction publique (963 euros).

Mais des fonds publics viennent en réalité compenser le déséquilibre entre le nombre de retraités et le nombre d'actifs de la RATP, qui cotisent pour financer les pensions.

Fin 2017, il y avait environ 42 300 cotisants, alors qu'on comptait plus de 34 900 retraités et presque 11 100 pensions de réversion.Au total, en 2017, les cotisations versées par les salariés et par l'entreprise ne représentaient que 41 % des ressources nécessaires.

La CRP-RATP a reçu 681 millions d'euros de dotation publique pour équilibrer la balance. -

Justice indépendante : le lapsus très révélateur de Nicole Belloubet …

Interrogée sur LCI, ce dimanche midi, Mme Belloubet a eu un lapsus très révélateur : « Je parle à mes procureurs… pardon, aux procureurs. » Elle évoquait l’indépendance du parquet…

Pour rappel, Mme Belloubet utilise couramment ce terme « mes procureurs », cas unique pour un garde des Sceaux, et elle s’est reprise en la circonstance, vu la question posée…Simple lapsus ? Jugez plutôt le reste de l’entretien.– Sur Balkany : « Il serait malvenu de changer de position quant à la remise en liberté du maire de Levallois. » Un garde des Sceaux qui donne son avis sur une affaire jugée et pour laquelle l’intéressé va faire appel. Qui plus est sur un dossier éminemment politique. Vous voyez les juges statuer en toute quiétude, après cela ? Rendre une décision contraire ?– Sur Richard Ferrand, dont il faut rappeler que les juges ont relancé le dossier après que le parquet de Brest l’avait enterré il y a deux ans : « Il est mis en examen, donc pas coupable définitivement, il n’a pas à démissionner. Un député, ce n’est pas comme un ministre. » Peu importe, donc, que les députés soient probes ou pas, leur implication judiciaire n’est pas de nature à nuire à leur image, donc à leur fonction… Allez comprendre ! En tout cas, chacun pourra apprécier cette réflexion au regard de l’assainissement de la vie politique, auquel le « nouveau monde » devait aboutir. Rappelons que, sur ce dossier, c’est Macron qui a directement pris position pour Richard Ferrand : que faudrait-il faire de plus si on voulait intimider les juges ? Mme Belloubet a juré ses grands dieux qu’il n’y a pas de justiciable privilégié.– Sur son oubli de mentionner une maison et deux appartements lors de sa déclaration de patrimoine : « C’est une omission, ce n’est pas volontaire et, d’ailleurs, la Haute Autorité a dit qu’il n’y avait rien de douteux. » Évidemment, la Haute Autorité est totalement indépendante, elle aussi, et cette décision en atteste formellement.– Au sujet du procès Fillon, qui sera audiencé juste avant les élections municipales, le ministre a affirmé qu’il fallait y voir une simple coïncidence de calendrier, rien de plus ! Comme le déclenchement des affaires Fillon et Marine Le Pen, en février 2017, devaient l’être aussi… Au vu de ce qui précède, si j’étais à la place de M. et Mme Fillon, je m’inquiéterais sérieusement…En réalité, jamais la Justice n’a été à ce point aux ordres, et les succès électoraux de Macron ne reposent que sur une instrumentalisation de la Justice contre l’opposition. Voila trois ans que Macron est apparu sur l’avant-scène du pays, l’actualité politique se résume, depuis, à une litanie d’affaires judiciaires, poussées à fond et surmédiatisées lorsqu’il s’agit d’opposants, absoutes ou euphémisées quand il s’agit des proches du pouvoir…Olivier Piacentini pour bvoltaire.fr