culture et histoire - Page 1125

-

Pour en finir avec les mythes sur l’histoire coloniale 2/3 #metatv

-

Pour en finir avec les mythes sur l’histoire coloniale 1/3 #metatv

-

L'autre avant-guerre (1871-1914) par Henri Guillemin - 3/7

-

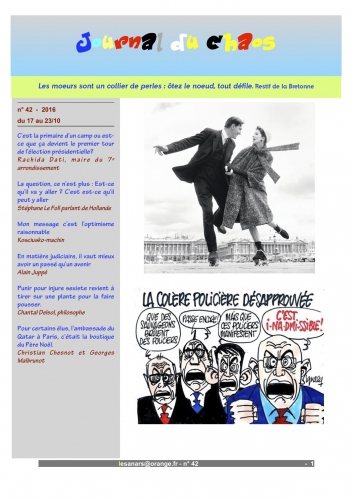

Le Journal du Chaos de cette semaine

Le lire cliquez ici

-

L'autre avant-guerre (1871-1914) par Henri Guillemin - 2/7

-

Maurras ou les permanences d’un nationalisme français suite et fin

Certes, ce n’était là ni l’objet principal de l’ouvrage, ni la visée de l’auteur, mais il eût été bon de rappeler, afin de le resituer, comment les limites cet impact politique direct de Maurras sur la Révolution nationale se combinent aussi avec son importance intellectuelle au sein d’un mouvement plus général où il a compté. C’est ici que manque une analyse ad hoc de l’antisémitisme maurrassien au moment de Vichy. L’auteur se contente d’une rapide présentation du débat historiographique et glisse sur la place du maurrassisme dans l’antisémitisme vichyssois. Aussi rappelons-le ici nettement : que Maurras n’ait pas joué de rôle de conseiller au prince sous le vichysme et qu’il n’y ait pas d’influence directe et personnelle de sa part n’exclut pas les transferts indirects. La question fait l’objet d’un réel débat historiographique, depuis les premières analyses sur Vichy , présentées ici essentiellement par des renvois bibliographiques. Pour reprendre l’un des ouvrages de Laurent Joly, cité du reste dans les références bibliographiques de ce volume , la biographie consacrée à Xavier Vallat restitue bien l’influence de C. Maurras dans la formation de l’antisémitisme du Commissaire général aux questions juives de Vichy : « Le rôle de l’Action française dans le renforcement du préjugé antisémite de Xavier Vallat est indéniable. L’antisémitisme théorique et cérébral que Charles Maurras développe à partir de 1911 a l’avantage d’offrir, au jeune lecteur qu’est Xavier Vallat, les solutions politiques pour résoudre un problème qui est, pour lui, une évidence depuis longtemps » , qui ne saurait se résumer aux définitions simplistes qu’en donnent les chefs d’accusation de son procès d’épuration et dont l’auteur entend se distancier, mais que l’on ne peut pas non plus résumer à la rhétorique maurrassienne tout aussi simpliste d’un « antisémitisme d’Etat » opposé à un « antisémitisme de peau » . L’auteur se contente ici de se référer une nouvelle fois aux travaux de Laurent Joly en rappelant pudiquement que « ces débats [sur la différence entre antisémitisme français et antisémitisme allemand] occultent cependant le contexte propre aux années 1940 et à l’Occupation dont Maurras ne prend manifestement pas la mesure ».

Le travail est sérieux, l’historien entend faire preuve de distance critique vis-à-vis de son objet et se déprendre de toute forme de sympathie à son égard, malgré, çà et là, des formules méritant d’être plus nettes. Le style, enlevé, par endroits allusif, est parfois un peu trop rapide pour qui découvrirait Maurras pour la première fois. Malgré la distinction opératoire entre discours et action en politique sur l’ensemble de l’ouvrage , et qui donne de Maurras l’image d’un théoricien sur le politique plus que d’un homme de l’action politique, la disjonction opérée entre plan intellectuel et plan politique pour la période vichyste est trop rhétorique, l’objectif de l’auteur lui-même étant bien de ressaisir le Maurras historique dans sa totalité, sans choisir. S’il est de fait extrêmement intéressant de rappeler le symbole jugé au travers de Maurras lors de son procès, et ses distorsions par rapport au personnage historique, si le travail sur les représentations de Maurras gardées par la postérité est bien mené, une autre forme de sélectivité apparaît de la part de l’auteur dans les dernières lignes de l’ouvrage , rappelant, après avoir souligné les effets du « procès en immoralité » sur la mémoire de Maurras, la grandeur de l’homme de plume, comme s’il fallait toujours se justifier mémoriellement d’écrire sur Maurras, ou de sauver quelque chose de lui, qui n’a par ailleurs plus réellement d’efficacité dans le débat politique, hormis celle de l’anathème.

Ecrire aujourd’hui sur Maurras : quelle actualité pour le « Grand Maudit » ?

Ainsi, cette biographie académique est de bonne facture. On regrettera que l’auteur, qui mentionne que « les Archives nationales ont en dépôt un imposant fonds Charles Maurras [de] 29 mètres linéaires », en fasse peu usage, se concentrant, y compris pour la correspondance, sur les sources imprimées et les lettres éditées. Une bonne bibliographie fait le point sur le statut des sources primaires et secondaires. On notera les efforts d’intégration de sources moins connues et les incursions dans la production poétique de Maurras, visant à dégager, avec un succès inégal, un portrait littéraire, spirituel et psychanalytique de l’individu. La large place accordée aux citations fait la richesse de l’ouvrage, même si l’on éprouve un certain agacement lié au manque de référencement systématique des citations.

L’ouvrage est confronté à la double gageure d’un genre, la biographie – et le dosage toujours délicat entre la part faite à l’homme et à son contexte –, et d’un horizon d’attente, le lectorat visé. L’auteur est parfois rapide sur un certain nombre de petits groupements politiques ou sur certaines formations littéraires marquées par les nouvelles droites, dont la faible audience a fait perdre leur transparence pour le lecteur ou l’étudiant d’aujourd’hui . Par ailleurs, le refus de verser dans l’anecdote conduit parfois O. Dard à négliger des aspects concrets et quotidiens de l’histoire intellectuelle qu’il aurait fallu souligner, et notamment, les conditions financières et matérielles des entreprises éditoriales de Maurras, ainsi qu’un ordre de grandeur sur les tirages, comme pour l’audience de l’Action française, le nombre d’adhérents .

Mais la biographie de Maurras par Olivier Dard est également intéressante pour ce qu’elle représente dans le contexte éditorial de l’histoire universitaire aujourd’hui. Maurras, « le grand maudit » , le « label infamant » condamné lors d’un « procès en immoralité » : soixante ans après sa mort, le chef de l’Action française fait figure d’oublié dans la vie politique française - malgré les recompositions récentes du nationalisme français - et Olivier Dard débute son ouvrage sur le constat de son emploi décontextualisé dans le discours politique, dans le débat opposant en Patrick Buisson et Nathalie Kosciusko-Morizet en 2011. En 2007, Nicolas Sarkozy, mentor de cette dernière et disciple du premier, invoquait au contraire l’héritage désormais consensuel de Jaurès, l’un des adversaires de Maurras

-

Maurras ou les permanences d’un nationalisme français deuxième partie

Cette position de « maître » ne tient pas seulement à sa notoriété et encore moins aux signes positifs d’une reconnaissance sociale acquise sur le tard (élection à l’Académie en 1938, après l’échec d’une première candidature en 1923), ni même uniquement à la diffusion de ses idées ou de sa méthode philosophique, mais aussi à un attachement à sa personne. La séparation pour dissension politique est vécue comme un déchirement personnel chez Jean de Fabrègues : « patiemment, calmement d’abord, [Maurras] essaya de réduire nos oppositions, de répondre à nos objections. [A] la proximité d’un combat déchirant, son avant-dernier mot fut pour me dire : ‘(…) La droite française a toujours été vaincue parce qu’elle s’est toujours divisée. Vous recommencez l’histoire de la guerre chouanne (…)’. Mes raisons étaient d’un autre ordre, mais quand on a à peine dépassé vingt ans et qu’on brise ce qui vous a fait jusqu’alors exister dans l’intelligence et conduit vers vos raisons de vivre, l’âme se brise. Il y eut des larmes dans mes yeux, et, dans ceux de Maurras, une lumière étincelante » . La même fascination se retrouve chez ceux qui sont les disciples indirects de Maurras et qui ne l’ont pas connu personnellement. A propos de Jean-Marc Varaut, O. Dard écrit que « la mort de Maurras provoque ‘ses premières larmes d’homme’ et lui assigne une mission : ‘j’ai compris alors que si j’étais orphelin, si rien ne consolerait jamais la douleur de ne pas l’avoir vu, j’étais héritier. (…) Il m’avait donné le goût exact du ciel et de l’air de la France (…) et le devoir de transmettre à mon tour, moi qui ne l’avais pas approché’ » . Cette analyse des réseaux de sociabilité intellectuelle distingue et articule ce qui relève des liens d’amitié, des réseaux d’interconnaissance et de reconnaissance (la relation comme facteur social que permet la recommandation du maître ou la critique d’un pair), de la dette intellectuelle et du transfert d’idées. Cette complexité s’illustre dans le mot de Maurras à Barrès, à propos d’un désaccord politique, évoquant malgré tout les « vieilles chaines de l’amitié ».

Ceci permet de comprendre la différence de magistère entre Maurras et son aîné : le maître de Martigues s’inscrit définitivement dans une logique collective, dès le milieu des années 1890. La fondation de la ligue de l’Action française (1905) puis du quotidien (1908) marque une rupture quantitative et qualitative dans l’influence exercée par Maurras et la fin de sa marginalité dans le champ politique : « par cette croissance [du mouvement], qui n’est pas seulement une mutation, Maurras voit son rôle transformé : le soliste ombrageux et passionné devient chef d’orchestre » . Les rapports de force, bien analysés, soulignent que Maurras n’est pas seul dans l’élaboration de la pensée du nationalisme intégral : ils achèvent de complexifier le modèle d’une diffusion de pensée, non radioconcentrique, mais parfois polynucléaire. C’est ce que montre la dynamique d’emprunts entre les responsables de l’Action française ). On regrettera seulement que ces analyses fines des transferts d’idées, au-delà des réseaux de sociabilité, soient in fine trop rares.

« Politique d’abord » ? Un contexte philosophique partiellement occulté

Ainsi, au titre des faiblesses, signalons que le choix voulu d’une biographie contextualisante a conduit l’auteur à passer rapidement sur l’histoire des idées politiques et l’ouvrage, pris dans la trame biographique, peine parfois à joindre récit biographique et trajectoire des idées maurrassiennes.

Le parti pris louable d’asystématisme et le primat donné à l’analyse sociale des réseaux perdent en contextualisation des courants de pensée. L’auteur insiste sur la méthode de Maurras, celle d’un « empirisme organisateur », dont on aurait aimé qu’il soit, non seulement évoqué et invoqué, mais replacé plus précisément dans les courants philosophiques de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, alors que le pragmatisme est profondément renouvelé par des doctrines de l’action (marxisme), et qu’à l’autre bout, Maurras est influencé par le néothomisme, par ses relations (le collège diocésain d’Aix, l’abbé Penon) et par ses affinités intellectuelles . La spécificité philosophique de cet empirisme organisateur n’est qu’esquissée. Sans aller plus avant, l’auteur se contente par ailleurs de rappeler, sans les développer, les controverses avec les courants catholiques marqués par le libéralisme de catholiques ralliés à la République (Sangnier) et le personnalisme (dans les années 1930 – Esprit, à peine mentionné) et fait de même pour les discussions des années 1960 qui mettent en regard l’héritage maurrassien et le marxisme . Le portrait des nouvelles droites radicales après la mort de Maurras aurait gagné à insister plus finement sur les « transferts » effectifs d’idées maurrassiennes et leurs inflexions, au-delà du recensement des filiations de ces mouvements. Indépendamment de la question des réceptions de Maurras, contemporaines et postérieures, il aurait pu être utile de replacer davantage Maurras dans les courants philosophiques auxquels il emprunte. Or l’ouvrage accorde une place négligeable aux sources du théoricien : si le Maurras maître à penser pour les générations suivantes est minutieusement présenté, les maîtres de Maurras sont laissés dans l’ombre, en dehors de la relation particulière avec Maurice Barrès.

Plus largement, l’ouvrage manque d’un travail sur la généalogie des principales idées politiques de l’intéressé, qui auraient mérité d’être présentées de façon transversale et indépendamment de la trame biographique : un aperçu d’ensemble, ferme et explicite, du nationalisme intégral d’une part, et de l’antisémitisme maurrassien d’autre part, avec les inflexions que peuvent permettre une étude à l’échelle d’une vie, aurait été plus que bienvenu, en ce que ces éléments sont constitutifs d’une pensée maurrassienne, certes plurielle. Au sujet de l’antisémitisme de Maurras, l’auteur cite sans jamais les approfondir les travaux de Laurent Joly . Y faire référence ponctuellement à certains moments de la biographie, l’affaire Dreyfus, l’affaire Stavisky, le soutien au Statut des Juifs d’octobre 1940 (mentionné plus qu’analysé), et le procès d’épuration, produit une vision des choses disparate, allusive, voire incomplète. Elle empêche de saisir clairement l’évolution et les permanences des positions de Maurras. Une récapitulation, toute artificielle qu’elle puisse être, aurait été plus qu’utile, notamment pour un public de non-spécialistes. De fait, l’ouvrage a définitivement un caractère érudit et vise, par ses analyses fines – le dossier de la Révolution Nationale, l’accent mis sur les sociabilités plutôt que sur l’histoire des idées, souvent préférée dans les biographies antérieures –, un public déjà connaisseur des problématiques sur Charles Maurras, dont il précise certains points.

Une dernière critique concerne les termes employés pour qualifier le rayonnement de Maurras et renvoie aux difficultés de l’histoire intellectuelle pour arriver à retracer mais aussi à quantifier l’ « influence » – concept problématique s’il en est – d’un auteur. Olivier Dard traite pleinement la question du magistère intellectuel de Maurras et la relation à ses « disciples » ; à une échelle fine, il s’efforce de nuancer les réceptions de Maurras et le sentiment d’adhésion qu’il a ou n’a pas entrainé. Il montre que l’influence politique directe de Maurras sur la Révolution Nationale est limitée, en se fondant sur la faiblesse du nombre d’entrevues avec Pétain , sur la relation asymétrique entre les deux protagonistes , l’admiration de l’un pour l’autre ayant pour réciproque les réticences du Maréchal pour son cadet. Cependant, après avoir si bien montré que magistère politique et magistère intellectuel étaient intimement liés chez Maurras – dans le sens où le magistère intellectuel est un magistère politique , et le magistère politique, un magistère essentiellement intellectuel – il est particulièrement dommage et dommageable d’avoir si brièvement traité la question du « magistère intellectuel » de Maurras sur le gouvernement de Vichy et sur ses administrateurs et partant, d’être passé rapidement sur son influence dès lors « indirecte » sur le régime de Vichy dans une étude s’inscrivant en faux contre la thèse de l’ « imprégnation » maurrassienne du régime.Lire la suite=> http://www.nonfiction.fr/article-7316-maurras_ou_les_permanences_dun_nationalisme_francais.htm

-

Maurras ou les permanences d’un nationalisme français première partie

Prenant acte de l’absence de biographie historique universitaire sur Charles Maurras, cet ouvrage entend être la nouvelle synthèse de référence sur le sujet, accompagnée d’un bilan historiographique sur les recherches récentes – quand bien même l’auteur rappelle la gageure d’écrire de nouveau sur Maurras : « [la] masse documentaire pourrait rendre vaine la tentative de vouloir proposer une synthèse et un nouveau regard sur une figure dont les grandes étapes de l’itinéraire sont balisées et dont les principales lignes de la doctrine sont connues » .

Olivier Dard livre ici une biographie intellectuelle du personnage et cherche à en restituer toutes les dimensions : Charles Maurras y est présenté tour à tour comme homme de lettres et homme de plume à la tête de l’Action française, intellectuel et maître à penser pour de nombreuses générations appartenant ou non à la droite nationaliste, et enfin comme une figure politique, puisque, sans avoir jamais exercé le pouvoir, Maurras traverse la Troisième République, contre laquelle il développe une éthique d’opposition. En prenant pour principe que « la définition du maurrassisme doit être mise en contexte et territorialisée » , l’historien se dégage d’une histoire des idées politiques et prend le contre-pied d’une approche systémique : revenant sur les étapes d’élaboration de la pensée maurrassienne, il insiste sur les contingences des circonstances et la diversité de ses réceptions – au sein des courants de droite et à l’extérieur, au temps de Maurras comme dans sa postérité. Cette biographie historique est enfin intéressante pour sa dimension collective, lorsque l’auteur replace Maurras au sein de son école, de son milieu et de ses réseaux de sociabilité .

Une biographie solide, de facture classique

L’ouvrage, de facture classique, est inégal dans ses apports. Les quatre premiers chapitres traitent de la période de la formation. L’historien analyse l’enfance sous l’angle d’un triple traumatisme, le décès du père, la surdité développée à la suite d’une maladie et la perte de foi, faisant appel à une grille de lecture psychanalytique, reprise en fin d’ouvrage , artificielle et peu convaincante. Il revient sur la formation littéraire de Maurras et son entrée en politique par le biais du journalisme. S’appuyant largement sur les travaux de Stéphane Giocanti , il rappelle l’éclectisme de ses goûts d’étudiant et sa formation autodidacte marquant son parcours d’homme de lettres. Il souligne son implication dans les querelles littéraires de son temps, avec la fondation de l’Ecole romane, affirmant un classicisme latin en réaction au romantisme germanique, et son engagement pour le félibrisme. Il aborde enfin les sociabilités intellectuelles de Maurras, s’acheminant vers le nationalisme intégral, avec l’expérience journalistique de La Cocarde et son reportage aux Jeux olympiques de 1896.

Les trois chapitres suivants couvrent la période de l’Affaire Dreyfus, la fondation de l’Action française et la victoire de 1918. On est relativement déçu par les analyses convenues consacrées à l’Affaire Dreyfus ou la fondation de l’Action française : pas de renouvellement de perspective sur deux dossiers bien connus. Le chapitre 6, consacré au passage « de Maurras au maurrassisme », permet de conceptualiser la notion de « maître à penser » en reprenant les thèmes de l’engagement politique de Maurras, la défense de l’Eglise, de la patrie et de la Revanche, même si l’auteur, spécialiste d’histoire politique, apparait nettement moins à l’aise sur la partie religieuse . Un chapitre consacré au rôle de Maurras pendant la guerre permet d’éclairer la trajectoire de ce non-combattant (en raison de son âge et de son infirmité) et ouvre des pistes, restées inachevées, de comparaison avec celle de Barrès et l’impact de leurs expériences de guerre respectives sur leur nationalisme. Le temps de l’Union Sacrée est l’occasion d’un ralliement temporaire des maurrassiens au régime républicain et se solde par une intégration plus marquée à la vie politique. Elle se traduit, socialement, par une normalisation de la mouvance et une notabilisation de ses cadres et se poursuit, durant l’entre-deux-guerres, par la présentation de candidats d’Action française aux élections , quand bien même la rhétorique maurrassienne reste antiparlementaire et antirépublicaine.

Les trois chapitres suivants font le portrait d’un homme dont la trajectoire fut définitivement marquée par les deux guerres : « en 1918, Maurras peut se compter parmi les vainqueurs. En 1944-1945, il est un vaincu, un vaincu de l’intérieur, qui a soutenu sans réserve Pétain, l’Etat français et sa politique » . Le chapitre 8 revient sur « les fruits amers de la victoire » dans une époque marquée par les difficultés de la question franco-allemande, l’affirmation d’une France forte chez Poincaré, avec lequel Maurras trouve des points d’entente, et les essais d’apaisement du briandisme qui excite son exécration. Le temps de l’union des droites se solde pourtant par les premières dissidences, engendrées par les ambigüités du rapport maurrassien à l’action politique, ainsi que la condamnation pontificale de l’Action française en 1926, en réaction au « Politique d’abord ». Pour les années 1930, période de prédilection de l’auteur, une mise au point sur la manifestation du 6 février 1934 revient sur le décalage entre les militants d’Action française, au premier plan, et l’impréparation de l’état-major du mouvement qui n’envisage pas de prendre le pouvoir. Les deux décennies de l’entre-deux guerres s’achèvent donc sur le dégarnissement des rangs de l’Action française, amoindrie par les départs des dissidents , la concurrence d’autres ligues (les Croix de Feu), de nouveaux partis à droite (les Relèves, auquel l’auteur avait déjà consacré un ouvrage), et des mouvements d’Action Catholique venant rogner, particulièrement après 1926, sur le « vivier d’adhésion » de l’Action française des deux décennies précédentes. .

Par contraste, le magistère de Maurras est, lui, réaffirmé, d’une part, par son emprisonnement des années 1936-1937, dont il tire une certaine gloire dans les milieux ultras ; d’autre part, par son élection à l’Académie Française consacrant socialement le parcours de l’homme de lettres politique en 1938 ; et enfin, par la levée de la condamnation de l’Action française en 1939. La défaite de 1940 le place dans une position inédite, passant de censeur d’une Troisième République honnie au soutien du nouveau régime du maréchal Pétain, alors que les trajectoires des tenants du maurrassisme ou des hommes un temps marqués par lui se diversifient, entre maréchalistes et pétainistes, collaborationnistes de Je suis partout et résistants . O. Dard nuance fermement l’influence politique directe de Maurras sur la Révolution nationale. Les pages consacrées à son procès sont les moins réussies, l’auteur martelant que le procès de Maurras est aussi le procès d’un « symbole » sans réellement approfondir ce dernier terme, aussi problématique pour l’histoire des représentations que les notions d’ « influence », d’ « aura » et de « magistère » pour l’histoire intellectuelle, qui connaissent, elles, un meilleur traitement au cours de l’ouvrage. La vie de Maurras s’achève sur une peine de prison à perpétuité, assortie d’une peine d’indignité nationale : il meurt en 1952, non sans avoir cherché à reconstituer, dans ses prisons successives, l’atmosphère de son cabinet d’étude, connue au journal , et tout en ayant continué à recevoir des visites des jeunes générations, soulignant la permanence de son rayonnement intellectuel jusque dans les derniers mois de sa vie.

Un dernier chapitre, le plus novateur du point de vue historiographique, retrace l’héritage de la pensée maurrassienne dans les droites radicales, de la mort de Maurras à la disparition de son influence. Se revendiquant de la notion de « transferts culturels et politiques », empruntée à Michel Espagne , l’auteur entend montrer les effets de sélection, d’adaptation, de divergence et de réactualisation du corpus d’idées maurrassien, dans une analyse qui tient ici moins, du reste, d’une histoire des réseaux intellectuels à l’échelle transnationale que d’une juxtaposition d’études de cas à l’échelle internationale, ébauchant trop rapidement une approche comparatiste . Le cas français, plus étudié, recense tous les mouvements issus du maurrassisme et leurs recompositions jusqu’à l’époque actuelle, faisant émerger la pluralité des figures de Maurras et des maurrassiens : « Maurras n’est pas seul. En effet, si son rôle et son influence en France et à l’étranger ne sont plus à souligner, il faut aussi considérer que sa vie est liée à une aventure collective. Maurras ne saurait être séparé des maurrassiens. Pour une partie de sa postérité (…), il s’agit de s’autoriser un droit d’inventaire débouchant sur une relecture distanciée, critique et sélective de l’œuvre ; de privilégier l’écrivain sur le journaliste et de ne garder du Maurras politique que le doctrinaire de quelques grands textes en envoyant aux oubliettes l’essentiel de la prose du polémiste politique. (…) L’historien entend rendre compte du Maurras vivant dont l’itinéraire se lit aussi au pluriel » .

Une approche totalisante du personnage : « être maurrassien, ce n’est pas appartenir à un parti, cela fait partie des structures de son être »

Dans ce portrait total de Maurras, une grande place est faite à l’homme de lettres du XIXe siècle, qui conçoit son engagement politique et idéologique à l’aune de critères nés au tournant de siècle. L’accent est mis sur le moment matriciel des amitiés des dernières décennies du XIXe siècle, avec Frédéric Mistral, Maurice Barrès et Anatole France. Les lettres et le journalisme sont pour Maurras à la fois un milieu où se nouent amitiés et réseaux de sociabilité, et un milieu professionnel dans lequel il s’insère avec l’appui de ses aînés (Barrès, Mistral) et dont il finit par devenir un centre, en conquérant peu à peu le champ littéraire et intellectuel de la fin du XIXe siècle. On suit la progression de sa notoriété et de sa légitimité. Ainsi, la fondation de l’Ecole Romane en 1891 s’inscrit dans une stratégie de rayonnement et d’accès à la reconnaissance, dont Olivier Dard rappelle la dimension de « coup littéraire retentissant » (S. Giocanti), pour mettre en lumière une nouvelle génération de « jeunes loups », cherchant à bénéficier de la notoriété du fondateur, Jean Moréas.

Le journalisme est l’instrument principal du rayonnement et du magistère maurrassien. Maurras n’est pas seulement le théoricien d’un mouvement, l’Action française, il est l’homme d’un journal dont le poste de directeur revient à Léon Daudet. L’ouvrage est particulièrement intéressant lorsqu’il analyse les vecteurs de diffusion de sa pensée individuelle que l’enjeu de médiatisation transforme en entreprises collectives : périodiques, revues, journaux, conférences, Institut d’Action française et ligue, tantôt au public très élitiste (des étudiants, notamment en médecine, droit et lettres), tantôt au rayonnement large. C’est dans le journalisme que se structure l’ordinaire des jours maurrassiens. Et sous la plume d’Olivier Dard, reprenant le mot de Léon Daudet « chez Maurras, le journaliste, c’est l’homme », on voit Maurras apparaître, penché sur la rédaction de ses articles, dans les années 1910 , 1930 comme 1950 .

Les lettres ne représentent pas seulement pour Maurras une carrière ou un mode d’action politique : elles sont aussi un mode d’être nationaliste et la base sous-tendant sa vision du monde, l’auteur entendant mobiliser, avec plus ou moins de bonheur au cours de l’ouvrage, la notion de « Weltanschauung » du maurrassisme. Mettant en valeur la composante culturelle du nationalisme de C. Maurras, défenseur de la latinité et de la romanité contre les « Barbares », O. Dard souligne ainsi la cohérence de pensée qui traverse la polyactivité du Martégal, tendu vers la définition et la défense d’un nationalisme intégral, en mettant de façon pionnière la critique littéraire au service de construction du projet nationaliste. Cette vision totalisante est bien illustrée par Maurras lui-même, dans un article de l’Action française du 20 avril 1923 présentant rétrospectivement son engagement : « nous menons depuis trente ans, pour les lettres et pour la patrie, un effort de nationalisme intellectuel » . Ainsi, le choix de ce portrait en grand angle permet de cerner la totalité d’une pensée réactionnaire et contre-révolutionnaire, sur les plans politique, esthétique et littéraire.

« Mon cher maître, mon maître, jamais ce beau mot n’a été plus complètement vrai dans le rapport que j’ai à vous »

L’autre apport de cette biographie est la place réservée aux réseaux de sociabilité maurrassiens et aux transferts d’idées qui les accompagnent : Maurras apparait comme « un maître » au cœur d’une « nébuleuse » de « disciples ». Olivier Dard analyse avec finesse la position des différents interlocuteurs de Maurras, contemporains ou successeurs, formant la « nébuleuse » de ses relations. Il ne cherche pas à en produire un modèle systémique, en faisant appel aux approches quantitatives de la théorie des réseaux , mais montre à une échelle fine les positionnements de chacun, leur degré de proximité avec Maurras et leur évolution. La « mouvance » maurrassienne, qui ne recoupe pas tout à fait celle de l’Action française, ne peut de fait s’appréhender sur le mode de cercles concentriques, même si l’on peut aisément identifier en premier lieu, le petit cercle des intimes (Léon Daudet, dont le fils est aussi le filleul de Maurras), des amitiés canoniques, à l’aune d’une vie (Jacques Bainville) et celle des aînés, à qui Maurras voue une admiration sans pareil; en second lieu, apparaissent des disciples proches, sur plusieurs générations (de Louis Dimier à Pierre Boutang), sans exclure parmi eux le choc pour Maurras de leurs dissidences ; puis, les militants d’AF ; puis viennent les compagnons de route, qui ne partagent pas toutes les vues du maître (de Maurice Barrès au Jacques Maritain d’avant 1926) ; et enfin, en dernier lieu, ceux qui ont été fascinés par Maurras, par son style ou sa pensée, tout en restant à l’extérieur du mouvement d’AF, soit qu’ils se soient définis eux-mêmes comme maurrassiens (Albert Thibaudet, Raoul Girardet), soit qu’ils soient ou se soient éloignés politiquement et idéologiquement de ses idées (importance des idées maurrassiennes dans la formation du jeune De Gaulle ; fascination de Marcel Proust pour le style du journal). L’auteur n’oublie dans cette recension ni les disciples ni les fils prodigues, ni les héritiers indirects ou repentis, ni non plus le rôle joué par les adversaires de Maurras qui l’accréditent, par leur opposition, d’un statut social et de crédit intellectuel, et contribuent indirectement à reconnaître son influence, tel Marcel Sembat, André Gide ou Paul Claudel. Signaler la complexité de cette géographie de l’influence maurrassienne est l’un des apports de l’ouvrage.

Olivier Dard fait avec justesse une analyse qualitative de ces relations, en citant tout au long de l’ouvrage les types d’adresses à Maurras. Elles permettent de comprendre les modes d’exercice du « magistère intellectuel » de Maurras et font émerger la figure du « maître », qualifiant ainsi le statut de l’intellectuel dans les trois premières décennies du XXe siècle . L’auteur souligne l’importance chez Maurras d’un magistère de la parole qui confère une dimension professorale à celui que la surdité avait empêché de suivre un parcours universitaire d’étudiant et qui n’eut jamais de grade académique. L’analyse la plus convaincante concerne le projet maurrassien d’institut para-universitaire, l’Institut d’Action française. Cet « Institut d’enseignement supérieur contre-révolutionnaire », à vocation d’école de cadres, est le laboratoire d’élaboration d’une contre-pensée que l’auteur restitue avec minutie .Lire la suite=> http://www.nonfiction.fr/article-7316-maurras_ou_les_permanences_dun_nationalisme_francais.htm

-

Quelques idées fausses sur notre histoire

Chers amis, je dois vous avouer quelque chose ! C’est un lourd fardeau que je partage avec les historiens et tous ceux qui sont passionnés d’histoire. Des erreurs, parfois gravissimes, parfois légères, sur les faits, les mots et la vie entière d’hommes… Voici regroupées les plus fameuses erreurs et idées fausses !

La royauté est héréditaire en France

Eh bien non ! Elle est successive, et la nuance est de taille ! Car une royauté héréditaire suppose donc qu’il y ait un héritier, ce qui suppose encore que le roi possède la Couronne et qu’il en fasse ce qu’il veut... Il peut donc la transmettre à qui il veut puisque c’est son bien propre.

La royauté successive désigne quant à elle le régime où le roi a un successeur non-choisi, puisque c’est la Loi Fondamentale qui dit qui peut être roi. Le roi ne peut donc disposer de la Couronne comme il l’entend et la transmettre à son troisième fils parce qu’il le préfère ou à sa fille parce qu’elle est plus âgée. C’est cela qui a relancé le conflit entre catholiques et protestants lorsque le successeur présomptif était Henri de Navarre, c’est encore cette règle qui a fait que le testament de Louis XIV a été cassé car il acceptait que ses fils illégitimes deviennent éligibles au trône en cas d’extinction de sa ligne légitime.

Les femmes sont exclues de certaines fonctions au Moyen-Age

Une femme veuve reprend l’activité du mari et est le chef de famille, et aucune fonction ne leur est interdite. S’il faut résumer, en théorie la femme est la parfaite égale de l’homme et en pratique il faut souvent être veuve pour exercer en toute souveraineté un travail… Mais dans la paysannerie, c’est-à-dire dans presque tout le peuple, la femme est investie dans les champs tout comme l’homme. Ce sont même dans les couches les plus hautes du Tiers-Etat (paysans riches, bourgeois, gros commerçants) et l’ensemble de la noblesse que la femme est le plus soumis à la pression pour épouser un homme d’un situation égale ou meilleure !

Enfin, les abbayes féminines sont dirigées par des femmes dont l’influence est immense et elles pèsent dans les grandes décisions de leurs ordres.

Les serviteurs sont toujours de basse condition

Sans doute l’erreur est apparue au XIXe siècle où les régions pauvres se vidèrent en partie pour aller remplir Paris de nourrices et de valets… Le domestique type est d’abord masculin, assez jeune et issu de petite noblesse.

En effet, les fils de seigneurs de 12 à 15 ans sont envoyés pour apprendre autant la vie que les codes tacites de leur monde. Le rôle de domestique devient très féminin bien plus tard, dans la deuxième partie du XIXe siècle. Le poste préféré est celui d’échanson ! La tradition d’envoyer ses garçons en apprentissage chez son suzerain est telle qu’elle perdura jusqu’à la révolution : les cadets de Gascogne en est l’évolution !

Jeanne d’Arc est une bergère de Lorraine qui a entendu des voix qui lui disaient de chasser les Anglais

Tout dans cette phrase est faux ! Le récit national des Michelet et Lavisse en a tant dit que cette phrase résume à elle seule les idées reçues sur l’histoire !

En effet, Jeanne d’Arc est nommée Jehanne Romée, le nom de sa mère, ce qui est la coutume de sa province.

Cette jeune fille n’a jamais été bergère, mais ce métier collait si bien à une envoyée christique ! Fille de gros paysans, son père a d’ailleurs été l’équivalent de maire de Domrémy. Jehanne est donc la fille de l’un des notables, certes non noble, de son village.

Qui a dit que Jeanne d’Arc est lorraine ? Toujours les historiens du début de la IIIe république qui a perdu la Lorraine contre la Prusse… Car Jeanne est du Barrois, ce qui implique deux faits importants : c’est l’une des rares provinces de l’Est encore fidèle à Charles VII, et c’est surtout une possession du fils de Yolande d’Aragon, laquelle a sans doute donné l’ordre de laisser venir Jeanne jusqu’à Chinon.

Enfin, ses fameuses voix… n’ont jamais existé ! Jeanne d’Arc a toujours dit voir ses conseils en les personnes de saint Michel, l’archange qui alors le patron de la France, de sainte Catherine d’Alexandrie et sainte Marguerite d’Antioche. L’archange et ces deux vierges orientales ont conduit Jeanne d’Arc non pas à bouter l’anglais mais à faire sacrer Charles VII. La mission divine ne lui a jamais dit qu’elle verrait le royaume délivré, et c’est sans doute dans le deuil de cette belle nouvelle qu’est morte Jeanne.

Par contre, ce qui est vrai c’est que cette vierge est née à Domrémy, le village qui porte le nom de saint Remi qui baptisa Clovis à Reims… Pour celle qui aida le roi à se faire sacrer et à remporter la bataille symbolique, c’est un clin d’œil de la Providence comme Elle seule sait en faire !

François Ier est le Père les Lettres et le grand roi de la Renaissance

Si d’un point de vue artistique, il y a eu renaissance et découverte de l’Antiquité, cela est moins vrai du point de vue politique. Personnellement, je pense que la Renaissance est divisée entre la fin de la féodalité et l’arrivée lente de la monarchie absolue… C’est pour moi loin d’être une période unie et lisse !

Revenons à François Ier dont l’historiographie a fait le héros de Marignan et le mécène génial… D’un point de vue humain, ce roi est insupportable avec presque tout le monde car élevé dans la volonté d’accéder au trône alors qu’il est issu d’une branche cadette et donc n’est pas appelé à régner. Avec les femmes, il s’illustre par son inconduite et son manque total de morale, ne cherchant même pas à ménager les apparences (au moins est-il honnête).

Mais le vainqueur de Marignan est aussi le perdant de Pavie. Prisonnier de Charles Quint, il s’enfuit et donne en échange ses fils… L’on appréciera le père !

Pour ce qui est du mécène, c’est surtout sa mère, Louise de Savoie, qui aime les arts et fait tout pour que son fils fasse venir un certain Leonardo Da Vinci…

L’historiographie a mis en avant ce roi, en oubliant Louis XII qui l’a précédé et Henri II qui lui a succédé, et c’est bien dommage car ces rois oubliés ont fait de belles choses. François Ier est une sorte de balourd pour rester poli, mais pour être honnête, il a tout de même régné avec un éclat assez nouveau et en imposait par sa prestance naturelle.

Louis XIV a dit « l’Etat, c’est moi ! »

Sans doute la phrase historique la plus connue ! Fausse puis que le roi mourant a prononcé des mots qui revenaient à cela : « Je m’en vais, mais l’Etat demeure. » C’est-à-dire l’exact contraire de ce qui lui est attribué !

La monarchie absolue ne m’est pas agréable et je préfère la royauté traditionnelle d’un Charles V mais l’idée que le roi est l’Etat est une idée reçue car le roi est le garant la souveraineté, il est dans sa personne la justice, la gloire, l’autorité, la force, le soutien aux faible, la bienveillance, etc. N’oublions pas que nous sommes dans la religion de l’Incarnation, et que le roi incarne aussi l’Etat mais il n’est pas l’Etat ! Preuve en est qu’il doit obéir au Décalogue et se soumettre à Dieu et ne peut pas faire ce qu’il veut de son pouvoir : s’en décharger ou le transmettre à qui bon lui semble.

L’Etat de droit

« L’état de droit » est un pléonasme, tout comme « descendre en bas » ou « au jour d’aujourd’hui »

En effet, le propre de l’Etat est de faire des lois et du droit, qu’il soit coutumier ou pas, écrit ou oral. En quelque sorte, l’Etat c’est le droit ! Ainsi, au risque de choquer l’Etat Islamique est un Etat de droit, et même un Etat avec énormément de droit puisque tout est réglé : de la musique qu’il faut écouter à la forme des vêtements.

La mode qui consiste à se dire le défenseur de l’Etat de droit face aux menaces est donc est une vaste farce ! Si l’on veut dire par là que l’on veut défendre notre mode de vie, autant le dire : je défends ce que j’estime être supérieur comme valeurs et culture !

Il y a tant à dire encore : Clémenceau et Foch, qui sont de véritables arnaques historiques, l’oubli du Débarquement de Provence, ou encore l’année O de notre ère (hélas, certains en parlent !)

Fasse qu’un jour, cela ne soit plus la peine d’écrire sur les idées reçues en histoire !

Charles D’Antioche

http://www.vexilla-galliae.fr/civilisation/histoire/2216-quelques-idees-fausses-sur-notre-histoire

-

L’exception russe par Georges FELTIN-TRACOL

Alexandre Latsa est un Français qui vit et travaille en Russie. Avec son blogue Dissonances et par ses articles mis en ligne sur le site Sputnik, il présente au public francophone un point de vue différent de l’opinion dominante très orientée. Dans deux ouvrages de médiocre qualité, plus proche de l’enquête en pissotière que de la grande politique (1), certains plumitifs voient en lui un formidable agent d’influence du Kremlin. Qualifié de « véritable ode à la Russie poutinienne (2) », son essai, Un printemps russe, mérite mieux que ces approximations malveillantes.

Alexandre Latsa est un Français qui vit et travaille en Russie. Avec son blogue Dissonances et par ses articles mis en ligne sur le site Sputnik, il présente au public francophone un point de vue différent de l’opinion dominante très orientée. Dans deux ouvrages de médiocre qualité, plus proche de l’enquête en pissotière que de la grande politique (1), certains plumitifs voient en lui un formidable agent d’influence du Kremlin. Qualifié de « véritable ode à la Russie poutinienne (2) », son essai, Un printemps russe, mérite mieux que ces approximations malveillantes.Alexandre Latsa explique que depuis l’arrivée au pouvoir en 1999 de Vladimir Poutine, la Russie connaît une phase de renouveau au point que « le poutinisme est en train d’émerger comme un modèle, sorte de gaullisme amélioré et moderne qui, dans les années à venir, devrait faire de nombreux émules dans le monde et en Europe (p. 285) ». Le pays sort pourtant d’une longue transition chaotique. L’auteur a bien raison d’insister sur ces nouveaux « Temps des troubles », les années 1991 – 1999, même si le déclin commença au temps de l’URSS avec la Perestroïka de Gorbatchev.

Une décennie troublée

La soudaine disparition de l’Union Soviétique cumulée à l’application immédiate et idiote d’une politique économique ultra-libérale inadaptée au contexte psychologique et social post-soviétique plongèrent la Russie dans un désordre multiple. Des républiques fédérées telles le Tatarstan ou la Tchétchénie cherchent à se libérer de la tutelle moscovite. Parallèlement, l’armature étatique détériorée passa sous la coupe de la Sémibankirchtchina (les sept oligarques les plus puissants). Leur fortune rapidement acquise reposait sur des connivences entre jeunes loups avides de gains, hauts fonctionnaires véreux et apparatchiks ex-communistes corruptibles. Il est clair que « la prise de contrôle de groupes mafieux s’était faite de façon tout à fait “ légitime ” durant la Perestroïka et avec le soutien indirect (volontaire ?) de gouvernements étrangers, du FMI et de la Banque mondiale (p. 47) ». La Russie perdit alors son rang de grande puissance et certains misèrent sur son implosion territoriale imminente quand ils ne tablaient pas sur sa rétractation proprement européenne. Deux chercheurs français, affiliés aux cénacles atlantistes, Françoise Thom et Jean-Sylvestre Mongrenier, envisagent encore « à très long terme […], une Russie revenu aux frontières de la Moscovie, délestée de la Sibérie et de l’Extrême-Orient (3) ». Ils ne font que reprendre une hypothèse émise par le géopolitologue Yves Lacoste, auteur de Vive la nation !, il y a plus de dix ans, quand il s’interrogeait sur l’avenir de la Russie. « L’indépendance des peuples non russes inclus plus ou moins sous la contrainte dans la Fédération de Russie est sans doute le moyen pour la Russie de reprendre son développement économique, social et politique sur des bases géographiques nouvelles certes restreintes par rapport à l’ancien empire, mais encore de très grande taille, notait-il. La reconstruction de la Russie passe sans doute moins par le maintien de son autorité sur de vastes territoires où les Russes sont de moins en moins nombreux, que par la lutte contre les facteurs de l’excessive mortalité (l’alcoolisme, la misère des hôpitaux, les carences de l’habitat) qui en font un cas très exceptionnel en Europe et qui le conduisent au déclin. L’« homme malade » de l’Europe doit d’abord se guérir et une Russie convalescente, au territoire mieux organisé, pourrait alors raisonnablement demander son entrée dans l’Union européenne (4). » Ces spéculations ne sont pas nouvelles et n’appartiennent pas aux seuls nationistes républicains français. Alexandre Latsa remarque que l’« obsession anglo-saxonne de démembrement de la Russie est ancienne et a historiquement commencé dans le sud du pays, au cœur du Caucase russe (p. 27) ». Faut-il rappeler que « de 1989 à 2016, l’alliance entre les États-Unis et les islamistes radicaux s’avérera une constante de la géopolitique américaine en Eurasie, en particulier de la lutte contre la Russie (p. 45) » ? Au soir de sa vie, le géo-penseur réaliste national-grand-européen Jean Thiriart répétait que le retrait soviétique d’Afghanistan fût une erreur géopolitique considérable que les Européens regretteront. Cette défaite accéléra l’effondrement soviétique et stimula l’islamisme. En outre, « les années 1990 avaient transformé la Russie en une sorte de IVe République déformée, avec des partis éphémères, rendant le jeu politique favorable à la stratégie des alliances et à l’achat de députés (p. 79) ».

Ruinée par des krachs à répétition, victime d’une insécurité record, exaspérée par l’alcoolisme chronique d’Eltsine, la population réclamait un « Pinochet » russe. D’abord séduite par le discours nationaliste du « libéral-démocrate » Jirinovski, elle se tourne ensuite vers le Parti communiste, puis vers le général Alexandre Lebed qui obtint à la présidentielle de 1996 14,5 % des suffrages. L’entourage présidentiel sut détourner cette revendication en promouvant Evgueni Primakov. L’auteur souligne avec raison qu’avant Poutine, « c’est Evgueni Primakov qui historiquement mit la Russie sur les rails du “ grand redressement ”, même s’il ne resta pas en poste bien longtemps (pp. 49 – 50) ». Ministre des Affaires étrangères de 1996 à 1998, puis Premier ministre de septembre 1998 à mai 1999, l’ancien journaliste arabophone du KGB donna à la diplomatie russe son impulsion eurasienne actuelle. Mais de féroces querelles intestines le chassèrent du pouvoir, remplacé par quelques politiciens plus occidentalistes, libéraux et américanophiles. Sur un point, Alexandre Latsa commet une erreur. Vladimir Poutine serait selon lui le « huitième Premier ministre de la Fédération de Russie au cours des dix-huit derniers mois (p. 60) ». En fait, avant sa nomination, occupèrent successivement la fonction Sergueï Kirienko (24 avril – 23 août 1998), Viktor Tchernomyrdine (23 août – 11 septembre 1998), Evgueni Primakov et Sergueï Stepachine (19 mai – 9 août 1998).

Indispensable restauration de l’État

La nomination surprise du chef du FSB, Vladimir Poutine, à ce poste, allait confirmer et amplifier les esquisses posées par Primakov. Ce n’est pas étonnant, car Poutine appartient à l’époque du KGB aux « réformateurs » dont le chef de file n’était autre que le directeur lui-même, Youri Andropov. Dans ses articles de Monde et Vie du début des années 2000, l’ancien résistant et journaliste spécialisé dans la guerre secrète, Pierre de Villemarest, le qualifiait de « national- soviétique ». Conscient de l’ampleur de la tâche à mener, Poutine parvient néanmoins à réduire l’influence délétère des oligarques et à restaurer une « verticale du pouvoir », ce qui assure à l’État depuis Moscou le contrôle de « cet immense territoire en quelque sorte laissé à lui-même et au sein duquel il était vital pour l’État d’accentuer son autorité afin de contrecarrer les dynamiques naturelles d’inertie territoriale dues principalement à la géographie du pays (pp. 81 – 82) ». L’administration du pays le plus étendu au monde n’est pas une mince affaire. « La recomposition du modèle russe s’opère selon une équation assez surprenante visant à reconsolider la solidarité et l’unité nationale en affirmant la diversité culturelle par l’essor du patriotisme. Ce dernier élément vise également à atténuer les tendances nationalistes jugées dangereuses, car pouvant remettre en cause l’équilibre polyethnique et multiconfessionnel russe, et surtout contribuer à l’essor du nationalisme régional et donc aux pulsions indépendantistes (p. 71). » La restauration d’un État fort accorde une priorité aux « aspirations et besoins de la communauté […] sur les aspirations individuelles, et […encourage] au maximum les cultures et identités locales en accentuant leur intégration (et leur compatibilité) avec l’identité fédérale (p. 116) ».

État-continent, la Russie dispose de spécificités qu’ignorent les États-nations d’Occident. Par exemple, elle « n’a pas besoin de l’immigration pour connaître un système naturellement pluriculturel et pluriethnique (p. 131) ». Ainsi, depuis le XIIIe siècle et l’invasion tataro-mongole, les peuples slaves de l’Est cohabitent-ils avec des peuples musulmans qui rejettent (pour combien de temps encore ?) l’islam wahhabite et ses succédanés. Sait-on à ce sujet que la Russie a depuis 2005 rang de membre observateur à l’OCI (Organisation de la coopération islamique) ? Héritière tout autant de Byzance que du khanat de la Horde d’Or, la Russie applique le polyethnisme, c’est-à-dire un cadre socio-historique et politique de cohabitation ethno-culturelle très variée agencée et ordonnée autour du noyau ethnique majoritaire, le peuple russe. Cela signifie que « le modèle de l’État-nation ne lui sied pas puisque la Russie comprend en son sein des nations et des républiques (p. 118) ». Mieux encore, « le patriotisme et le monde polyculturel sont intrinsèquement liés et […] chaque citoyen peut se sentir appartenir à la Fédération (p. 136) ».

Ni Asie, ni Europe. Russie !

Alexandre Latsa explique qu’à rebours de cette tradition politique, des nationalistes russes les plus radicaux et les plus hostiles à Poutine prônent le départ complet de toute présence russe au Caucase du Nord, voire de la Sibérie, parce qu’ils adhèrent précisément à une logique stato-nationale incompatible avec l’histoire de la Russie, l’ultime ensemble supranational au sens traditionnel du terme. « Alors que le manifestant moyen de Bolotnaïa est souvent hostile aux immigrants d’Asie centrale, nationaliste et libéral, et rêve de Rome et de Paris, son opposant politique est un patriote étatiste, croit au monde russe et rêve d’une Russie slave et orthodoxe, mais non occidentale (p. 263). » Ce constat surprend l’Occidental intoxiqué par ses médiats. Pour le patriote étatiste russe, « cette expérience historique, qui fait clairement de la Russie un empire et non un État-nation, l’éloigne non seulement de l’expérience historique de l’Europe, mais lui procure une capacité d’appartenance et de projection à cet ensemble culturel à part qu’est l’Eurasie, cette zone du monde qui se situe géographiquement entre la plaine hongroise et la frontière chinoise, et culturellement entre Moscou, Athènes et Astana (p. 273). » Par conséquent, le patriotisme politique, civique et civilisationnel russe « est en réalité nécessaire pour maintenir une unité nationale bien plus difficile à conserver qu’au sein des États-nations européens, plus homogènes sur le plan ethnique, religieux et culturel (p. 114) ». Il importe, d’une part, de relativiser cette dernière affirmation, car, suite à quatre décennies d’immigration de masse extra-européenne, les sociétés d’Europe occidentale deviennent hétérogènes sur le plan ethnique, se fragilisent et tentent de pallier ce délitement désormais quasi inévitable par l’avènement d’un État de droit sécuritaire ultra-moderne. L’auteur mentionne, d’autre part, la surprenante demande du « nationaliste » Vladimir Jirinovski qui aurait aimé « loger la moitié de la population du Japon au centre de la Russie (p. 269) ». Le chef du Parti libéral-démocrate de Russiepensait ici en homme d’Empire et non pas en politicien stato-national. Si un jour (proche ?) la guerre civile et le chaos embrasaient l’Occident européen, la Russie accueillerait peut-être des exilés (définitifs ?) venus de France, de Belgique, d’Allemagne, d’Italie ? Déjà, sous la Révolution, de nombreux émigrés vécurent dans l’Empire des tsars. Joseph de Maistre en retira ses magistralesSoirées de Saint-Pétersbourg.

« En développant une politique de puissance sur le long terme, la Russie apparaît désormais pour un nombre croissant d’Européens mais aussi d’Africains, d’Asiatiques ou de ressortissants du monde musulman comme une forme d’anti-modèle, de contre-modèle, capable de proposer une alternative à la voie sans issue dans laquelle s’est engagé le modèle dominant actuel (p. 160). » Cela agace les médiats occidentaux dirigés par des financiers et des banksters. « La censure existe autant en France qu’en Russie. […] N’est-il pas plus juste que ce soit l’État et non des oligarques ou des banquiers qui contrôlent les médias (p. 200) ? » Dans l’Hexagone, les puissances industrielles et d’argent financent les structures médiatiques. Vincent Bolloré n’a-t-il pas le groupe Canal + (iTélé, C8) et le quotidien gratuit Direct Matin ? Serge Dassault le groupe Le Figaro ? Patrick Drahi Libération, L’Obs, les télés BFMTV et N° 23, la radio RMC ? Martin Bouygues TF1, TMC et LCI ? Arnaud Lagardère Europe 1, Paris Match et Le Journal du Dimanche ? Le groupe bancaire Le Crédit mutuel de nombreux titres de la presse quotidienne régionale de l’Est de la France ? Souvent en contact avec des journalistes « dont le travail s’est, au cours des dernières années et concernant la Russie, avéré être un mélange de militantisme idéologique, d’incompréhension, de mensonge et de mauvaise foi (p. 184) », Alexandre Latsa ne cache pas ses critiques à leur égard. En effet, « majorité de gauche, parisianisme, morale petite-bourgeoise, le journalisme français est devenu la courroie de transmission d’un courant d’idées qui a tendance à négliger l’information et la vérité au profit de l’éducation du grand public (p. 195) ». Il dénonce « cette diabolisation, que certains analystes ont qualifié de guerre médiatique totale, vise essentiellement la gouvernance russe actuelle ainsi que ses prises de position internationales contribuant à l’établissement d’une nouvelle architecture mondiale, davantage multipolaire, que pourtant chacun devrait souhaiter (p. 20) ». Pis, « les années qui passent démontrent le manque d’imagination des commentateurs et leur totale incompréhension de la Russie d’aujourd’hui et de ses élites, mais surtout elles prouvent l’alignement des agences de presse avec les intérêts stratégiques américains et leurs relais actifs de relations publiques (p. 76) ». Les campagnes de presse russophobes réussissent souvent du fait de grandes lacunes sur « le front médiatique, où la Russie connaît une certaine faiblesse (p. 184) ».

Nécessaire stabilité politique et institutionnelle

Favorable au libéralisme politique, social, économique et sociétal, la caste intello-médiacratique hexagonale exècre la Russie, défenseur de la « dimension illibérale de l’État [qui] est une constante historique (p. 121) ». La particularité de son système politique, qu’on peut définir comme une démocratie charismatique ou une démocratie illibérale, se caractérise par des forces politiques agencées « dans trois cercles concentriques, en fonction de leur nature davantage que de leur corpus idéologique (p. 84) ». Le premier représente, avec Russie unie, le bloc central de gouvernement. Dans le deuxième gravite l’« opposition de gouvernance (p. 85) », à savoir les communistes, Jirinovski, Russie juste de centre-gauche (membre de l’Internationale socialiste), les libéraux deIabloko et les libéraux-conservateurs de l’Union des forces de droite aujourd’hui dissoute. « Cercle marginal (p. 85) », le troisième rassemble tous les partis dits extrémistes, y compris les nationaux-bolcheviks d’Édouard Limonov. Les belles âmes s’offusquent du manque de renouvellement politique. Et en Afrique du Sud alors ? L’ANC gouverne depuis 1994 sans soulever les mêmes condamnations…Idem pour le géant de la Corne de l’Afrique, l’Éthiopie dirigée depuis 1991 par le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens. Alexandre Latsa n’évacue pas les dysfonctionnements dus à une politique libérale qui assèche le secteur public, et reconnaît même volontiers que « la corruption est un problème qui fait partie de l’ADN de la Russie (p. 102) » en le replaçant sur la longue durée historique, la seule pertinente pour mieux comprendre.

Avec la politique poutinienne de redressement, « la Russie est […] incontestablement redevenue, malgré les récurrents soubresauts qui la traversent, l’un des principaux acteurs de la scène politique mondiale (p. 11) ». Pour l’auteur, on l’a vu, la Russie « apparaît également comme un nouveau modèle alternatif, que ce soit sur le plan politique, mais aussi sociétal via la promotion des valeurs traditionnelles, religieuses et familiales, qui étaient finalement celles de la “ Vieille Europe ” (p. 12) ». Vraiment ? Et la GPA ? Maria Poumier rappelle que, rémunérée, cette procédure biotechnique « y est légale depuis 2009 et connaît un boum effrayant. Mais l’Église orthodoxe s’y oppose (5) ». Elle tient toutefois à préciser que « cas unique, la législation russe permet à la mère porteuse de garder l’enfant pour elle si elle change d’avis à la naissance. La culture chrétienne orthodoxe règne donc bel et bien encore sur le pays, conclut-elle (6) ».

Alexandre Latsa se penche enfin sur le dessein géopolitique immédiat de Moscou qui se traduit à travers une Union douanière, une Union eurasiatique calquée sur le modèle de la pseudo-UE et une politique d’hydrocarbures. Le dynamisme russe exercerait un tel attrait que « l’Inde, la Moldavie, le Chili, Singapour, Israël ou la Nouvelle-Zélande ont émis le souhait de rejoindre l’Union douanière, tandis que l’Union eurasiatique pourrait s’étendre à l’est et l’ouest de l’Eurasie en englobant, par exemple, la Bulgarie, la Hongrie, la Mongolie, le Venezuela ou encore le Vietnam et la Syrie (p. 162) » ? Tous ces projets indiqueraient plutôt la résurgence, plus étendue, du COMECON soviétique. Il compare aussi la création de l’État fantoche du Kossovo avec le rattachement de la Crimée à la Russie et juge que le précédent criméen permettra aux Bélarussiens et aux Khazaks de réintégrer la Russie. En est-il si sûr ? Les régimes forts du Bélarussien Alexandre Loukachenko et du Khazak Noursoultan Nazerbaïev construisent de véritables nations reposant aux identités politico-culturelles originales dorénavant moins malléables que des Moldaves tiraillés entre Moscou, Kiev et Bucarest. Sinon pourquoi le tracé du gazoduc North Stream contournerait-il le Bélarus pourtant guère sensible aux sirènes occidentalistes ?

La difficile question ukrainienne

Le gouvernement russe entend contester les visées néo-conservatrices occidentales. L’auteur insiste sur le rôle délétère majeur joué par Jean Monnet dans l’intégration de la construction pseudo-européenne au cadre atlantiste dont l’OTAN, le TAFTA et le CETA (le traité de libre-échange avec le Canada) parachèveront l’exclusion finale des Européens de l’histoire. En revanche, « la France, en se rapprochant de l’OCS, pourrait devenir la première puissance européenne membre stricto sensu et ainsi conforter ses positions (p. 291) ». Mais faut-il pour autant qu’une France libérée de la tutelle atlantiste rejoigne un bloc continental eurasiatique ? Certes, Alexandre Latsa a raison d’affirmer que la Russie a une vocation – méconnue – de thalassocratie potentielle. L’URSS le savait comme l’a montré en 1982 le jeune stratégiste Hervé Coutau-Bégarie avec La Puissance maritime soviétique(7).

Quant aux menées expansionnistes en Ukraine, si elles se comprennent du côté russe, elles n’en demeurent pas moins datées. Alexandre Latsa considère que « le Maidan sera donc une révolution de couleur qui verra une minorité d’activistes radicaux d’extrême droite faire basculer dans la violence des manifestants critiquant, avec sans aucun doute une réelle légitimité et une réelle sincérité, la mauvaise gestion de l’ex-président ukrainien Viktor Ianoukovitch (p. 250) ». Tous ces événements signifient-ils que « l’Ukraine pour notre pays n’est ni une zone d’influence française historique, ni un partenaire économique de poids (p. 288) » ? Et les soldats morts devant Sébastopol lors de l’odieuse Guerre de Crimée (8) ? Et la princesse Anne de Kiev qui épouse le Capétien Henri Ier et devient d’abord reine de France, puis plus tard première régente du royaume ? Et le duc de Richelieu, gouverneur général de l’Ukraine, fondateur du port d’Odessa ? L’auteur commet d’autres erreurs factuels. Il parle de l’« armistice du 8 mai (p. 113) » alors qu’il s’agit de la capitulation de l’Allemagne. Plus grave, l’Ukraine n’aurait aucun « projet national réel (p. 258) ». C’est exact pour les nabots qui dirigent ou ont dirigé l’Ukraine. C’est faux en ce qui concerne les nationalistes « néo-bandéristes ». Certes, ce projet d’ordre national n’existe pas chez Svoboda, cette sorte de FN de pacotille. Il est en revanche tangible, réfléchi et fort avancé au Prevy Sektor et surtout au sein duBataillon Azov. Avec les Italiens de CasaPound, les Grecs d’Aube Dorée et des Espagnols, les patriotes ukrainiens ont eux aussi commémoré le sacrifice de Dominique Venner en 2013 et traduisent ses œuvres. Comprenant le caractère mortifère de l’Union soi-disant européenne, ils ne se résignent pas à rejoindre une Union eurasienne qui nierait leur identité nationale, car le peuple ukrainien existe comme existent en France les peuples corse, basque, breton ou alsacien. Les nationalistes ukrainiens postulent une véritable alternative au-delà du rapprochement avec Moscou, l’alignement obligatoire sur le complexe atlantiste ou le maintien d’une Ukraine seule et isolée. Ils ont réactivité l’ambitieuse vision de l’Intermarum, soit la coopération stratégique entre les nations de la Baltique, de la Mer Noire, voire de l’Adriatique. Le conflit dans les contrées orientales de l’Ukraine est inacceptable d’autant que les descendants de Boréens meurent dans les deux camps. Pourquoi tous ces drames, ces morts, ces familles déchirées ? Une Europe-puissance aurait certainement pu éviter cette tragédie. Aujourd’hui, la réconciliation russo-ukrainienne devient presque impossible. Les Ukrainiens en colère prouvèrent en tout cas leur indéniable courage tandis qu’à Paris, La Manif pour Tous montrait sa couardise foncière et son légalisme pathologique. versant dans la nostalgie soviétique, les républiques indépendantistes de Donetsk et du Donbass acceptent l’appui de mouvements antifas et reprennent les antiennes anti-fascistes qui abrutissent les Européens de l’Ouest depuis 1945.

L’Ukraine est une jeune nation à qui il a manqué dans les premières années de son indépendance unecolonne vertébrale politique ainsi qu’un État fort que les Khazaks apprécièrent dès 1991, les Bélarussiens à partir de 1994 et les Russes en 1999 ! Cette absence étatique favorisa l’instabilité politique et l’émergence d’oligarchies locales dans une situation comparable aux indépendances post-coloniales d’Amérique latine au début du XIXe siècle. La guerre qui dévaste l’Est de l’Ukraine est proprement intolérable pour tout authentique Européen qui ne peut que déplorer que « pour les Ukrainiens, une rupture terrible est en train de se produire avec leurs frères russes, tandis qu’il est évident que nulle intégration de l’Ukraine, ni dans l’Europe, ni dans l’OTAN, ne devrait voir le jour (p. 256) ». Anthropologiquement boréenne, la Russie – comme l’Amérique du Nord – n’est pas européenne. Elle doit suivre sa propre voie hors de toute ingérence étrangère. Enterrons donc le mythe eurosibérien et l’idée d’une Grande Europe de l’Islande au Kamtchatka. À l’heure où l’Occident ultra-moderne, cosmopolite et humanitariste subit la submersion démographique des peuples de couleurs d’Afrique et d’Asie, détournons-nous des abjectes « Lumières », récusons l’occidentalisme et privilégions plutôt une coopération boréale intelligente de Dublin à Vladivostok en passant par Paris, Madrid, Rome, Berlin, Budapest et Moscou.

Georges Feltin-Tracol

Notes

1 : Cécile Vaissié, Les réseaux du Kremlin en France, Les petits matins, 2016; Nicolas Hénin, La France russe. Enquête sur les réseaux Poutine, Fayard, 2016. Il manque cruellement une grande enquête sur l’Hexagone yankee et les larbins français de la Maison Blanche. Un ouvrage pareil serait à coup sûr plus volumineux qu’un gros bottin téléphonique.

2 : Anne Dastakian, dans Marianne, du 19 au 25 août 2016.

3 : Jean-Sylvestre Mongrenier et Françoise Thom, Géopolitique de la Russie, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2016, p. 120.

4 : Yves Lacoste, « Dans l’avenir, une très grande Europe de l’Atlantique au Pacifique ? », dansHérodote, n° 118, 3e trimestre 2005, pp. 211 – 212.

5 : Mari Poumier, Marchandiser la vie humaine, Le Retour aux Sources, 2015, p. 137.

6 : Idem, p. 139.

7 : Hervé Coutau-Bégarie, La Puissance maritime soviétique, Économica, 1983.

8 : Érigée en 1860 sur le rocher Corneille avec la fonte du fer des canons russes pris à Sébastopol cinq ans plus tôt, la statue de Notre-Dame de France surplombe Le Puy-en-Velay.

• Alexandre Latsa, Un printemps russe, Éditions des Syrtes, 2016, 309 p., 20 €.

http://www.europemaxima.com/lexception-russe-par-georges-feltin-tracol/

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, géopolitique, international 0 commentaire