culture et histoire - Page 1130

-

Bruno Mégret : les contraintes politiques qui entravent la lutte contre l'Islam.

-

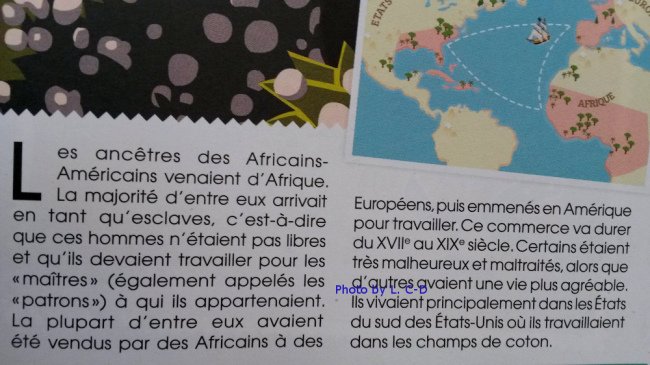

Les idéologues de gauche tentent une nouvelle fois de réécrire l’histoire

Le musée parisien du Quai Branly diffusait dans le cadre d’une exposition une brochure dans laquelle on pouvait lire : « que les esclaves avaient été vendus à des Européens par des Africains », que ceux ci « vendaient leurs frères et sœurs noirs ».

Des militants panafricanistes ont demandé et obtenu la destruction desdites brochures. Car, « Parler de responsabilité des « noirs » dans la traite négrière et l’esclavage, c’est du racisme et du négationnisme ».

Il est pourtant avéré que le commerce triangulaire reposait sur la vente de prisonniers africains par d’autres tribus africaines.

Polémique autour du livret pédagogique accompagnant l'expo "The Color Line" au Quai Branly http://www.afropunk.com/profiles/blogs/fr-le-mus-e-du-quai-branly-apprend-aux-enfants-que-certains …

-

Perles de culture n°92 : Scandale patrimonial - dispersion des meubles du Château de Villepreux

-

Dimanche 6 novembre, Poitiers : conférence du Cercle des Chats bottés sur l'islam

Le cercle des Chats bottés vous invite à une conférence

Le cercle des Chats bottés vous invite à une conférenceDIMANCHE 6 NOVEMBRE

à 15 h 00,

Hubert Lemaire, auteur de Musulmans, vous nous mentez

Pierre Cassen, fondateur de Riposte Laïque :

Islam de France ou

désislamiser la France ?

Hôtel « Best Western », Le bois de la Marche, 1 allée des Cerfs, 86240 Ligugé (sud de Poitiers)

-

Les Brigandes en concert - octobre 2016

-

[Guerre de Sécession] La Guerre de Sécession - Épisode 6

-

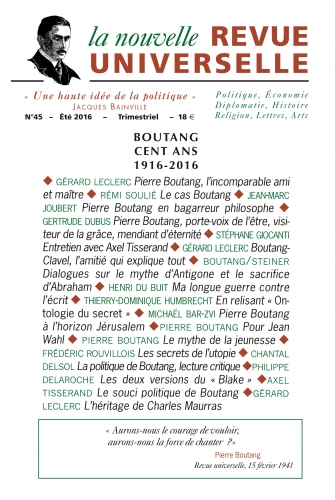

Numéro exceptionnel de la NOUVELLE REVUE UNIVERSELLE consacré à Pierre Boutang

C’est un numéro exceptionnel, composé de signatures prestigieuses, que La Nouvelle Revue Universelle a consacré au centenaire de la naissance de Pierre Boutang. A commander à La Librairie de Flore

La Nouvelle Revue universelle, héritière de La Revue universelle fondée en 1920 par Maurras et Maritain et dirigée par Bainville, a, quant à elle, décidé de publier un numéro spécial consacré au centenaire de la naissance de Boutang. Et à cette fin de réunir de prestigieuses signatures. Outre celle de Rémi Soulié et celle de George Steiner à travers des extraits des entretiens évoqués plus haut, celles, notamment, de Chantal Delsol, Gérard Leclerc, Jean-Marc Joubert, Michaël Bar-Zvi, Frédéric Rouvillois, Gertrude Dubus, Henri Du Buit et Philippe Delaroche permettent non pas de cerner un personnage qui ne saurait l’être, mais, comme le précise Christian Franchet d’Espèrey dans son propos liminaire, de saluer d’une manière digne « celui que nous reconnaissons aujourd’hui comme un maître, cet exceptionnel poète de la métaphysique et de la politique que fut Pierre Boutang, le Forézien ».

La Nouvelle Revue universelle, héritière de La Revue universelle fondée en 1920 par Maurras et Maritain et dirigée par Bainville, a, quant à elle, décidé de publier un numéro spécial consacré au centenaire de la naissance de Boutang. Et à cette fin de réunir de prestigieuses signatures. Outre celle de Rémi Soulié et celle de George Steiner à travers des extraits des entretiens évoqués plus haut, celles, notamment, de Chantal Delsol, Gérard Leclerc, Jean-Marc Joubert, Michaël Bar-Zvi, Frédéric Rouvillois, Gertrude Dubus, Henri Du Buit et Philippe Delaroche permettent non pas de cerner un personnage qui ne saurait l’être, mais, comme le précise Christian Franchet d’Espèrey dans son propos liminaire, de saluer d’une manière digne « celui que nous reconnaissons aujourd’hui comme un maître, cet exceptionnel poète de la métaphysique et de la politique que fut Pierre Boutang, le Forézien ».Le numéro aborde ainsi le « continent Boutang » à travers sa pensée politique, sa réflexion sur l’utopie, sa philosophie de l’être, la rencontre avec Jérusalem, sa réflexion sur l’écrit et la poésie métaphysique (Blake, notamment) ou son rapport avec le courage physique qui faisait de Boutang un « bagarreur philosophe ». Le numéro contient également un riche entretien avec Stéphane Giocanti, deux articles de Boutang, un écrit pour La Revue universelle en 1941, alors qu’il n’a pas vingt-cinq ans, sur le mythe de la jeunesse, et un second, écrit à la mort de son maître Jean Wahl, en 1974 pour Combat, ainsi que des extraits de ses Cahiers inédits, centrés sur le philosophe Giambattista Vico, Un numéro exceptionnel.

On annonce aussi, pour l’automne, des rencontres Pierre Boutang dont cette riche production éditoriale, depuis le début de l’année, seront le prétexte... Nous vous tiendrons évidemment au courant.

François Marcilhac

La Nouvelle Revue universelle n° 45, été 2016, « Boutang, cent ans, 1916-2016 », 18 euros.

http://www.actionfrancaise.net/craf/?Numero-exceptionnel-de-la-NOUVELLE

-

[Guerre de Sécession] La Guerre de Sécession - Épisode 5

-

Chronique de livre : Georges Bernanos, La France contre les Robots

C’est sur les ruines de la Seconde Guerre Mondiale, en 1945, que Bernanos écrit un pamphlet prophétique, véritable déclaration de guerre à la civilisation des Machines, au culte de la vitesse et du rendement effréné, à l’idolâtrie du profit matérialiste.

C’est sur les ruines de la Seconde Guerre Mondiale, en 1945, que Bernanos écrit un pamphlet prophétique, véritable déclaration de guerre à la civilisation des Machines, au culte de la vitesse et du rendement effréné, à l’idolâtrie du profit matérialiste.« En parlant ainsi, je me moque de scandaliser les esprits faibles »

Dans le style incisif caractéristique des Grands cimetières sous la lune, l’auteur entraîne avec lui son lecteur dans la fièvre de la révolte. L’écrivain vétéran de la Première Guerre distille sa passion dans chaque mot et sons sens de la formule nous laisse un texte aussi beau par la forme que vrai par le fond.

« Si vous êtes trop lâches pour regarder ce monde en face afin de le voir tel qu’il est, détournez les yeux, tendez les mains à ses chaînes. »

Un monde gagné pour La technique est perdu pour la Liberté

Ce livre est tout d’abord le livre d’un constat : celui de la marée montante de la Machine qui submerge et détruit tout sur son passage. Pour Bernanos, cette invasion prend racine dans l’idéologie révolutionnaire de 1789 et sa rupture anthropologique qui fait chanter aux hommes l’hymne au Progrès, non plus dans l’homme, mais dans la technique. Des pages terribles peignent cette rupture dans les tous les liens profonds et sacrés de la vie. Le sens de l’honneur, les délicates racines qui attachaient l’homme du XVIIIème à la terre de ces ancêtres, à ses coutumes, tout, depuis un siècle et demi, tombe et se déchire. Les exemples les plus visibles en sont l’architecture, la mode et le vêtement.

« La France du XIXème à l’air de porter le deuil de sa révolution manquée. Elle a commencé par habiller les Français de noir. Jamais, en aucun temps de notre histoire, les Français n’ont été aussi funèbrement emplumés ; le coq gaulois s’est changé en corbeau. »

Le Moloch technique est un phénomène entièrement nouveau qui écrase ce que le monde avait connu jusque-là : des instruments plus ou moins perfectionnés, mais qui étaient « comme le prolongement des membres ».

A la manière d’Ortega y Gasset, Bernanos voit les vraies causes du problème dans l’aspect religieux : « On ne comprend rien à notre révolution si l’on refuse de tenir compte d’un fait historique d’une importance incalculable : depuis le XVème siècle, la Chrétienté Française subsistait, je veux dire la société chrétienne avec ses institutions, ses mœurs, sa conception traditionnelle de la vie, de la mort, de l’honneur et du bonheur, mais la Politique se paganisait de plus en plus… »

L’auteur critique cette recherche effrénée d’une nouvelle liberté dans la technique. Nous nous fuyons nous-mêmes afin de l’atteindre, alors que la liberté n’est pourtant qu’en nous.

« Notre révolution se fera contre le système actuel tout entier, ou elle ne se fera pas. »

La France contre les Robots, plus qu'un constat, une simple plainte, un aveu de défaite, est aussi un message d'espoir et de combat. Le combat de La France CONTRE les Robots. Et un combat, on doit le gagner. En opposition au futur noir qu’il décrit en 1945, et que nous sommes en train de vivre, Bernanos veut nous rappeler que nous sommes avant tout des héritiers. Il nous (ré)enseigne l’amour vrai de la Patrie, maison, refuge, foyer et Liberté des Français.

« Ils m’ont appelé d’un nom qui évoque d’abord à l’oreille le mot de paternité, mais ils ont fait ce mot féminin, parce qu’ils pensent naturellement à moi comme leur mère, et c’est vrai qu’ils m’aiment comme les enfants aiment leur mère ».

Les faits annoncés par Bernanos sont, à la manière d’Orwell ou de Barjavel, en train de se révéler juste. Donnons-lui raison jusqu’au bout ! « Nous allons connaître des temps difficiles, mais l’humanité n’est tout de même pas au bout de ses ressources, elle se renouvellera une fois encore dans le chaos ; c’est toujours par les plus grandes convulsions que s’annoncent les plus grandes Restaurations de l’Histoire… » Un clin d’œil à la Restauration de la Monarchie, idéal de ses débuts à l’Action Française ?

Arnaud Danjou / C.N.C.

http://cerclenonconforme.hautetfort.com/le-cercle-non-conforme/

-

Un concert de Docteur Merlin samedi soir à Bruxelles organisé par Nation