Le numéro sera bientôt disponible en ligne ici : https://lebiencommun.net/kiosque/

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Le numéro sera bientôt disponible en ligne ici : https://lebiencommun.net/kiosque/

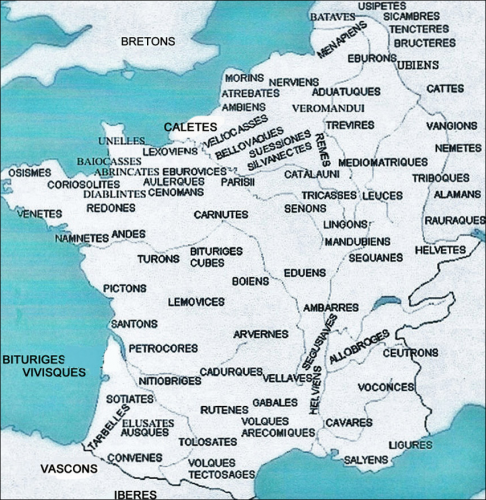

La Guerre des Gaules est le nom donné à la conquête des territoires Gaulois par Rome s'étalant de l'an -58 à -50 et à la fois le titre du livre de Jules César relatant de ces mêmes évènements, Bellum Gallicum en version originale. Bien que la version du Proconsul soit la plus grande source écrite d’informations que nous ayons, l’œuvre est très subjective. Mais cette guerre trouve ses causes bien des décennies auparavant, ce qui la rend un tantinet complexe, bien que de mieux en mieux documentée grâce à l'archéologie. De mon côté je me concentrerai surtout sur le déroulement du conflit en Auvergne ou sur le rôle des Arvernes.

L'année 2011 a été particulièrement riche en publications sur Charles Maurras une petite introduction, en collection Pardès. Bon point : l'auteur, Tony Kunter, maîtrise parfaitement la littérature secondaire. Pour les amoureux de la pensée maurrassienne, ils ne peuvent pas passer à côté du splendide volume des Cahiers de l'Herne consacré à Maurras et paru en 2011. Citons encore la nouvelle édition en livre de poche (collection Tempus) de L'Action Française, par François Huguenin. Enfin, on reliera avec émotion la nouvelle partiellement autobiographique intitulée La Bonne mort, dans laquelle on découvre que le réactionnaire Maurras a toujours voulu sauver l'humanité de l'homme.

Qu'est-ce qui peut encore nous séduire chez Maurras ? Hervé Bizien a noté ici son culte latin pour la vie. c'est l'essentiel. Maurras, contrairement aux fascistes italiens et français, ne parvient pas à être fasciné par la mort. C'est un maître de vie, aux antipodes de toute idéologie. On peut lui reprocher des colères. Jamais de cruauté. Il veut vivre, apprendre à vivre, donner des raisons pour vivre, célébrer la vie. Son style est parfois nerveux et précis dans la polémique, mais le plus souvent lorsqu'il se laisse aller, il est lyrique. Maurras est un des rares lyriques français : voilà qui le distingue dans la République des Lettres où Gide et sa sécheresse, Giraudoux et son ironie semblaient avoir le dessus. Lisez Corps glorieux (dans Les vergers sur la mer), lisez Le conseil de Dante ou tout simplement Anthinéa, et vous aurez une idée de cette esthétique de la célébration qui est le cœur de Maurras écrivain. « Ce qui m’étonne, écrit-il à l'attention de tous les ronchons et de tous les peine-à-jouir, ce n’est pas le désordre, c'est l'ordre ». Voilà une excellente philosophie de l'existence !

Au nom de l'idéologique égalitaire et sous couvert de lutte contre les discriminations, les idéologues de l'enseignement ont programmé la fin de la culture, de la connaissance et finalement de l'intelligence. La preuve par Sciences po...

« L’homme de l’avenir sera celui qui aura la plus longue mémoire », disait Nietzsche. Dans la chronique devenue presque quotidienne des coups portés au savoir et à la culture française, un fait retient tout particulièrement l'attention. Sciences po, un de ces objets qui sans voler bien haut n'ont jamais pu être vraiment identifiés, a annoncé dans le cadre de la réforme de sa procédure d'admission la suppression de l'épreuve de culture générale.

A la fois philosophe, homme politique et journaliste, Jaurès est une figure légendaire du socialisme français. Mais l’histoire réelle montre les défauts de la statue.

Au mois d’octobre dernier, c’est sous un portrait de Jaurès – dont on commémore cette année le 150e anniversaire de la naissance – que les militants toulousains du PS se réunissaient pour désigner leur tête de liste aux prochaines régionales. A côté de Léon Blum et de François Mitterrand, le fondateur de L’Humanité reste une figure tutélaire du socialisme français, d’autant plus forte qu’elle est auréolée du martyre.

Le 11 novembre 1918, à 11 heures, les clairons sonnent le Cessez-le-feu. Ainsi s'achève la Grande Guerre.

« 0h45. Une salve de 150 s'abat sur Dom-le-Mesnil. 10h57. Les mitrailleuses tirent des deux côtés. 11 heures. Là-bas, au bout de la passerelle, un clairon invisible a sonné. Cessez le feu !

Levez-vous ! Au drapeau ! Et, soudain, de la terre de France, des corps invisibles qui se sont blottis dans son sein pour échapper à la mort, monte une vibrante Marseillaise, saluée en face par les cris des Allemands qui sortent de leurs abris et agitent leurs armes. C'était la fin. »

Au lendemain de la Virée de Galerne et de la défaite de la Grande armée catholique et royale au Mans, la République organisa le génocide de la population vendéenne, dans les campagnes comme à la ville.

Emile Gabory avait sans doute raison d'écrire du conventionnel Carrier, représentant en mission à Nantes, qu'« il ne dépasse en scélératesse ni ses complices nantais, les membres du Comité révolutionnaire, ni la moyenne des autres représentants chargés d'exécuter les rigueurs de la Convention dans les régions insurgées ». Les autres représentants en mission dans l'Ouest, Hentz, Francastel, Lequinio, en Vendée comme en Maine-et-Loire, le valent bien. À grossir le rôle du noyeur de Nantes au-delà de ce qui est dû, on risque de ne plus voir que l'arbre qui cache la forêt et d'oublier l'ampleur du drame - plus de 50 000 personnes, rappelle Gabory, « ont été fusillées, guillotinées, noyées ou sont mortes en prison, dans l'ensemble des chefs-lieux de la Vendée militaire », tandis que les colonnes infernales semaient aussi la mort dans les campagnes.

Mussolini - Marche sur Rome

Par Pierre Debray

Cette étude historique, idéologique et politique, importante et profonde, que nous publions depuis quelques jours, s'achève ici. Elle est de Pierre Debray et date de 1960. Tout y reste parfaitement actuel, sauf les références au communisme - russe, français ou mondial - qui s'est effondré. L'assimilation de l'Action française et du maurrassisme au fascisme reste un fantasme fort répandu des journalistes et de la doxa. Quant au fascisme en soi-même, si l'on commet l'erreur de le décontextualiser de sa stricte identité italienne, il reste pour certains une tentation, notamment parmi les jeunes. On ne le connaît pas sérieusement. Mais il peut-être pour quelques-uns comme une sorte d'idéal rêvé. Cette étude de Pierre Debray dissipe ces rêveries. Elle s'est étalée sur une dizaine de jours. Ceux qui en auront fait ou en feront la lecture - car elle reste disponible - en ressortiront tout simplement politiquement plus compétents.LFAR

Le fascisme français (suite et fin)

Sans doute, le fascisme se donne-t-il pour un nationalisme, mais le stalinisme, quand il sera menacé, n’utilisera-t-il pas, lui aussi, la passion patriotique du peuple russe ? C’est qu’en effet, pour l’un et l’autre, le nationalisme spontané, quasi viscéral ne représente qu’un instrument au service d’une révolution. Là-dessus, Drieu, toujours lui, s’est exprimé avec le plus de franchise ou si l’on veut de cynisme. « Le nationalisme, écrit-il, est l’axe de l’activité fasciste. Un axe, ce n’est pas un but. Ce qui importe pour le fascisme, c’est la révolution sociale, la marche lente, effacée, détournée, selon les possibilités européennes, au socialisme. S’il y avait encore des défenseurs conscients et systématiques du capitalisme, ils dénonceraient le fascisme comme usant du chantage nationaliste pour imposer le regard de l’État sur les grandes affaires. Ses défenseurs les moins inconscients et hasardeux ne sont pas loin maintenant de le faire, mais la négation furieuse des socialistes et communistes masque cette vérité. Non seulement le nationalisme n’est qu’un prétexte, mais ce n’est aussi qu’un moment dans l’évolution sociale du fascisme. »