Autrement dit, 5 actes de christianophobie ont été commis chaque semaine en France l’année dernière. Ce nombre est légèrement inférieur à celui établi pour 2016, avec 265 cas signalés et documentés. De même, le nombre de département touchés entre 2016 et 2017 est assez similaire : 71 départements en 2016 et 69 en 2017.

Autrement dit, 5 actes de christianophobie ont été commis chaque semaine en France l’année dernière. Ce nombre est légèrement inférieur à celui établi pour 2016, avec 265 cas signalés et documentés. De même, le nombre de département touchés entre 2016 et 2017 est assez similaire : 71 départements en 2016 et 69 en 2017.

religion - Page 61

-

254 actes de christianophobie en France signalés sur L’Observatoire de la Christianophobie en 2017

-

"IL FAUT QUE LE CHRÉTIEN ARRÊTE DE JOUER AU PAÏEN. " | L'APOTHÉOSE HUMAINE, ABBÉ RIOULT

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, entretiens et videos, religion 0 commentaire -

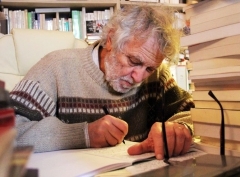

Culture & Religion • Michel Onfray à la Trappe

Une chronique, une information, une réflexion à propos de Michel Onfray qui pourront intéresser ceux qui croient au Ciel comme ceux qui n'y croient pas. LFAR

Une chronique, une information, une réflexion à propos de Michel Onfray qui pourront intéresser ceux qui croient au Ciel comme ceux qui n'y croient pas. LFAR Michel Onfray surprendra toujours. Sa dernière initiative ? Un séjour à l’abbaye de la Trappe, située dans le département de l’Orne, dans cette Normandie si chère au cœur du philosophe. Imaginer l’auteur du Traité d’athéologie, une sorte de bréviaire de l’athéisme, dans une abbaye, non pas en simple touriste passager, mais comme une sorte de retraitant accueilli par les moines dans leur hôtellerie et participant aux offices, c’est un choc. Attention, il ne s’agit nullement d’une conversion : « Je n’ai pas la foi et ne la demande pas, je ne suis pas en quête d’une grâce ou d’une révélation ; je n’attends pas une conversion comme Claudel derrière son pilier, je ne suis pas en demande de visitation ; je ne crois pas que fréquenter le lieu où d’aucuns prient Dieu le fasse apparaître. »Néanmoins, la vie monastique l’a toujours intéressé.

Situation singulière pourtant. L’athée proclamé peut-il faire le signe de croix ? Oui, il le fera au réfectoire et à l’église. La foi lui manque, il n’éprouve pas le désir de la trouver, mais ce qu’on appelle les racines judéo-chrétiennes de la France ne lui sont nullement indifférentes. Les nier, dit-il, c’est impossible. Il s’en explique au moyen d’une curieuse image : un gland pourrait-il récriminer contre le chêne en prétendant qu’il n’a rien à voir avec lui ? Donc il se signe, avec le sentiment qu’il dessine la croix sur son corps : « Je la faisais entrer dans ma chair. Symboliquement, se signer c’est se saigner. »

Et puis l’homme de culture qu’est Michel Onfray ne saurait échapper à l’histoire littéraire de sa Normandie. C’est ici, à la Grande-Trappe, que le fameux abbé de Rancé est venu au Grand Siècle rétablir la stricte observance de la règle de saint Bernard, au lendemain d’une conversion qui a transformé l’abbé libertin qu’il était en terrible ascète, digne des Pères du désert. Chateaubriand a raconté sa vie dans un dernier livre, et le philosophe a voulu lire ce livre dans les lieux mêmes où Rancé a passé trente-sept ans ! Mais du coup, c’est un torrent de mémoire qui s’abat sur lui, avec toutes les querelles sur la grâce qui ont occupé le dix-septième siècle. Et puis il y eut aussi la fameuse querelle entre ces deux géants que furent Rancé et Mabillon à propos de la nécessité ou non de l’étude dans l’Église. Là où Rancé ne voit que curiosité, dissipation, contestation, Mabillon affirme l’impérieuse intelligence de la foi. Michel Onfray se passionne pour cette querelle. Et ce faisant, il nous montre qu’un athée n’échappe pas à cette culture qui nous définit et continue à nous nourrir.

Chronique diffusée sur Radio Notre-Dame le 28 décembre 2017.

http://www.lepoint.fr/dossiers/culture/onfray-rance-trappe/#xtatc=INT-1420—

-

Terres de mission n°60

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, entretiens et videos, religion 0 commentaire -

Massacre de catholiques en République Démocratique du Congo

Encore une nouvelle signalée par nos confrères de l’Observatoire de la Christianophobie qui ne va pas faire la une des médias et dont François se désintéresse totalement : des catholiques congolais ont été massacrés à la sortie de la messe par les troupes du quasi-dictateur de gauche Joseph Kabila.

Les faits se sont déroulés le dernier jour de l’année 2017 dans un contexte de troubles secouant, comme d’ordinaire depuis la chute du maréchal Mobutu, le plus grand pays d’Afrique. Le premier bilan de cette sanglante Saint Sylvestre est d’une dizaine de morts et 120 arrestations.

L’AED (Aide à l’Eglise en détresse) a recueilli le témoignage du père Apollinaire Cibaka Cikongo, professeur au séminaire du Chirst-Roi à Malole, sis dans la ville de Kananga, province du Haut-Kasaï. Ce séminaire avait déjà été saccagé le 18 février 2017 par les miliciens de Kamwina Nsapu, un groupe rebelle sévissant dans le sud-ouest du Congo et centrée sur l’ethnie Luba. Elle porte le nom de son chef ; Kamwina Nspau, à l’état-civil Jean-Pierre Mpandi, tombé au combat le 12 août 2016.

Selon l’ecclésiastique :

« L’armée et la police ont tiré à balles réelles sur des paroissiens pendant la messe, alors qu’ils allaient participer à une marche pacifique du Comité Laïc de Coordination, encadré par des professeurs d’universités catholiques. Ces chrétiens voulaient simplement l’application de l‘accord de la Saint-Sylvestre, conclu en décembre 2016, qui entérinait notamment la non-succession du Président de la République à lui-même pour un 3e mandat (comme écrit dans la Constitution). L’opposition médiatique n’existe pas et l’opposition politique reste très minoritaire à cause de la multiplication des partis. Presque 600 ! Ce qui crée une véritable cacophonie. [L’Eglise] est l’institution la plus crédible du pays et se retrouve en ligne de mire, mais il le faut, car personne d’autre n’ose protester. Cette pression interne contre le pouvoir ne suffit pas. Il faut aussi des pressions externes. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir grâce au parapluie de ses parrains occidentaux, de grandes puissances comme l’Inde, la Chine ou grâce à des multinationales, en échange du contrôle des ressources minières du pays. Tant que ces parrains ne bougent pas, il n’y aura pas de sortie de crise. Le monde sait ce qui se passe ici, mais comme notre souffrance est utile au bonheur matériel des autres peuples, il y a un silence intellectuel programmé ».

Le cardinal de Kinshasa Mgr Laurent Monsengwo Pasinya a une nouvelle fois condamné le jeudi 2 janvier les exactions des forces de l’ordre qui ont été jusqu’à tirer des grenades lacrymogènes dans les églises pour intimider les fidèles :

Le cardinal de Kinshasa Mgr Laurent Monsengwo Pasinya a une nouvelle fois condamné le jeudi 2 janvier les exactions des forces de l’ordre qui ont été jusqu’à tirer des grenades lacrymogènes dans les églises pour intimider les fidèles :« les actes de « barbarie » commis par de « prétendus vaillants hommes en uniforme, le fait d’empêcher les fidèles chrétiens d’entrer dans les églises pour participer à la messe suivant l’ordre reçu d’une certaine hiérarchie militaire, le jet de gaz lacrymogène pendant la célébration eucharistique dans les différentes paroisses de Kinshasa, le vol d’argent, d’appareils téléphoniques, la poursuite, la fouille systématique des personnes et de leurs biens dans l’église et dans les rues, l’entrée des militaires dans les cures de quelques paroisses sous prétexte de rechercher les semeurs des troubles, les tueries, les tirs à balles réelles et à bout portant sur des chrétiens tenant en mains bibles, chapelets et crucifix, les arrestations des prêtres et fidèles, les atteintes à la liberté religieuse, l’accaparement des ressources, des richesses et le maintien au pouvoir par des méthodes anticonstitutionnelles. Il est temps que la vérité l’emporte sur le mensonge systémique, que les médiocres dégagent et que règnent la paix, la justice en RDC ».

D’autres exactions contre les catholiques ont été signalées dans le pays : deux jeunes ont été tués à la paroisse Saint-Alphonse de Matete, dans l’est de Kinshasa. Coupure internet, déploiement sécuritaire, barrages policiers : les autorités congolaises ont sorti l’artillerie lourde pour étouffer les marches pacifiques des catholiques contre le chef de l’État, malgré l’appel de l’ONU et des chancelleries au respect du droit à manifester. Ces marches ont été organisées par les catholiques congolais, un an après la signature sous l’égide des évêques d’un accord prévoyant des élections fin 2017 pour organiser le départ du président Joseph Kabila. A Lubumbashi (capitale de ce qui fut jadis le Katanga), deuxième ville du pays, deux personnes ont été blessées par balles quand les forces de sécurité ont ouvert le feu alors que des catholiques tentaient de manifester à la sortie d’une messe. Dans un pays majoritairement chrétien, où les habitants survivent avec moins d’un dollar par jour, c’est en pleine prière au cœur des églises que les forces de sécurité ont fait irruption. Selon un paroissien de l’église Saint-Michel au cœur de Kinshasa : « Alors que nous étions en train de prier, les militaires et les policiers sont entrés dans l’enceinte de l’église et ont tiré des gaz lacrymogènes dans l’église » où se déroulait la messe. À la cathédrale Notre-Dame du Congo, à Lingwala, quartier populaire du nord de Kinshasa, les forces de sécurité ont également tiré des gaz lacrymogènes à l’arrivée du leader de l’opposition Félix Tshisekedi, ont constaté des journalistes de l’AFP. Au cours de la nuit, l’armée et la police s’étaient déployées massivement devant les paroisses de la capitale, assurant être informées d’une « distribution d’armes » pour déstabiliser le régime…

Hristo XIEP

-

9 janvier : le retour des Sentinelles à Montpellier

Attaquons l'année 2018 du pied droit !

Attaquons l'année 2018 du pied droit !Un rassemblement de Sentinelles est prévu le mardi 9 janvier 2018 de 21h à 22h, place des Martyrs de la Résistance la bien nommée, devant la préfecture de Montpellier, afin de dénoncer la PMA sans père dans les cartons des lois bioéthiques en marche.

Venir avec un livre, un ami et de l'énergie.

Lien permanent Catégories : actualité, France et politique française, religion, tradition 0 commentaire -

L’islam ressemble au colosse aux pieds d’argile

Dans L'Incorrect, on apprend que le frère de Joseph Fadelle s'est converti à son tour :

"[...] Installé en France et sans nouvelles de sa famille depuis deux ans, Joseph reprend contact avec Hassan, lequel est tombé malade. Joseph prend un risque incroyable en retournant l’aider en Irak. Touché par ce courage et cette confiance, Hassan décide de se convertir à son tour, submergé par l’amour de Dieu agissant à travers son frère. Il sera baptisé à Noël 2017. Et il ne comprend toujours pas comment il a pu rater son frère à bout portant dans cette vallée jordanienne. [...]

"[...] Installé en France et sans nouvelles de sa famille depuis deux ans, Joseph reprend contact avec Hassan, lequel est tombé malade. Joseph prend un risque incroyable en retournant l’aider en Irak. Touché par ce courage et cette confiance, Hassan décide de se convertir à son tour, submergé par l’amour de Dieu agissant à travers son frère. Il sera baptisé à Noël 2017. Et il ne comprend toujours pas comment il a pu rater son frère à bout portant dans cette vallée jordanienne. [...]Vu d’Occident, l’islam est un bloc. Comme si l’Oumma était un universalisme suffisamment puissant pour absorber toute notion de culture, de rivalité, et in fine de contestation. Mais l’islam que nous décrit Joseph Fadelle ressemble au colosse aux pieds d’argile de la Bible : « Les populations sont fatiguées de ce système politico-religieux qui prend en main toute leur vie. Les gens en ont ras-le-bol de l’islam. » L’Oumma ne passe pas le cap de la mondialisation. Le Moyen-Orient, qui est quasiment totalement musulman, est largement fissuré de conflits de différentes natures, dont l’antagonisme chiite-sunnite est l’exemple parfait. Marie Fadelle trouve un mérite à l’État islamique : « Dae’ch nous a rendu un grand service, celui de montrer le vrai visage de l’islam. En appliquant tout simplement le Coran à la lettre. » À l’entendre, il a joué un rôle de repoussoir qui va travailler durablement les consciences musulmanes. Le mot de « converti » est très peu utilisé par les chrétiens d’Orient. Pas seulement à cause de son origine latine : ils lui préfèrent le mot de « libéré ». Libéré parce que l’islam est perçu par ceux qui réussissent à s’en évader comme une prison mentale [...].

Cette situation d’immense lassitude est supportée par l’autocensure intellectuelle consubstantielle à l’islam. En imaginant Hassan tirer sur son frère, on pense aux soldats perses (qui venaient des actuels Irak et Iran) chargeant les Spartiates dans le défilé des Thermopyles : ils étaient poussés par des gardes armés de fouets. Les Grecs se fixaient un objectif: leur faire prendre conscience qu’ils pourraient aussi se débarrasser d’eux et choisir de vivre en hommes libres.

Cette dynamique de prise de conscience est visible dans des initiatives comme celle des «Ahmadis», explique Joseph Fadelle. Il est très sceptique quant à leur impact sur la masse des musulmans, mais considère leur existence comme un bon signe: les adeptes de ce courant récemment ressurgi dans des cercles musulmans érudits « prennent le parti d’interpréter le Coran, et d’en tirer des préceptes plus humains». L’indice d’une prise de distance vis-à-vis de commandements autrefois tabous comme l’ininterprétabilité des textes. « Il y a deux ans, un mufti égyptien a déclaré qu’il était possible de changer la religion mentionnée sur la carte d’identité, et donc de quitter l’islam. En moins de deux heures, le ministère concerné a reçu 5000 demandes et n’arrivait pas à gérer le flux. Le même mufti a dû faire une déclaration contradictoire très vite à la télévision pour faire cesser les appels. » Marie Fadelle nous livre une dernière anecdote: elle se rend régulièrement au marché. Elle y rencontre un certain nombre de femmes arabes voilées. Voyant la croix qu’elle porte autour du coup, ces dernières la traitaient de kouffar (infidèle) jusqu’à récemment. Mais depuis quelques temps, certaines désignent sa croix en disant: «Voilà la vérité, tu as raison.» Mais devant le risque de la répudiation qui leur ferait tout perdre, elles se tiennent coites. Pour le moment. [...]"

-

Marc Fromager : "Il y a 70 fois plus de mosquées en France que d'églises dans la péninsule arabique"

-

Guillaume Luyt - Le combat chrétien selon saint Paul

-

Le conseiller « immigration » du pape François : un Bilderberg, banquier d’affaire de Goldman Sachs !

Les médias du système le dépeignent comme le pape des pauvres, nouveau François des temps modernes ! Et si cette image idyllique n’était que du vent, une illusion pour mieux tromper les fidèles et les faire avancer vers une société globale sans nations souveraines ?

« Nous savons désormais depuis des années, écrit le journaliste catholique italien Maurizio Blondet sur son blog, que la position du pape François est parfaitement alignée sur le front de l’universalisme globaliste qui préconise la dissolution des nations et des cultures autochtones pour « accueillir et intégrer » les migrants du monde entier dans le but de construire un « nouveau monde » multi-culturel sans barrières et sans frontières. »

Son dernier message immigrationniste de la nuit de Noël et ses vœux pour 2018 en font une une figure de proue et une « autorité suprême » de l’idéologie mondialiste. Au point que Blondet se demande

« si les discours du pape argentin ne sont pas écrits par Georges Soros, le multi-milliardaire qui finance l’invasion de l’Europe et travaille à l’abolition des États et des confins. Qu’il en soit conscient ou pas, le pape Bergoglio, continue le journaliste, s’est mis au service des intérêts du grand capital financier qui œuvre pour les mêmes objectifs : un nouvel ordre mondial multi-culturel et globalisé où les entités supra-nationales auront la gestion du pouvoir. »

Le pape François se retrouve donc du côté de certains puissants et riches… qui sont bien loin des pauvres. Voisinage qui n’est pas qu’idéologique mais aussi pratique puisque il a nommé, en février dernier, révèle toujours Blondet, à la présidence de la Commission catholique internationale pour les Migrations et qu’il a fait conseiller de l’Administration du Patrimoine du Siège Apostolique, une personnalité de l’establishment mondialiste, lui-aussi « philanthrope humanitariste de l’abolition des frontières » et « banquier d’affaires » : Peter Sutherland.

Irlandais, juif de mère, sioniste, ancien élève des jésuites, cet homme d’influence, « aux poches richement remplies », fut président de Goldman Sachs International (2005-2015) et du groupe Bilderberg dont il est toujours un membre actif du comité directeur, de BP (British Petroleum) et de la section Europe de la Commission Trilatérale. Technocrate bruxellois, agent de la globalisation, il a été notamment commissaire européen à la concurrence (1985-1989), secrétaire-général fondateur de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) (1993-1995). Artisan des grandes libéralisations de l’Union Européenne, il a été qualifié de « père de la mondialisation ». Actuellement directeur non exécutif de la Royal Bank of Scotland et président non exécutif de Goldman Sachs, depuis janvier 2006 il est le représentant spécial du Secrétaire-Général de l’ONU pour les migrations internationales. Il est aussi président honoraire de la Commission Trilatérale et président de la London School of Economics, fondée par la Fabian Society tout en étant chevalier de l’Ordre de Malte et membre de l’Opus Dei… Des connexions qui en disent long sur les dérives de ces groupes ecclésiaux…

Lorsque le pape jésuite l’a intronisé président de la Commission catholique internationale pour les Migrations, il n’a évidemment abandonné aucune de ses charges.

Peter Sutherland, analyse Blondet

« c’est le globaliste total et absolu, avec des attaches dans toutes les entités supra-nationales, peut-être la plus influente éminence grise de la mondialisation et du déracinement capitaliste dans l’intérêt de la finance transnationale. »

Il est vrai que Sutherland se déclara être en faveur « du développement de sociétés multiculturelles », le problème étant selon lui les populations qui cultivent « encore le sens de l’homogénéité et de différence d’avec les autres. Et c’est précisément cela que l’Union Européenne», à son avis, « doit tout faire pour éradiquer. Au nom de la future prospérité. […] C’est une dynamique cruciale pour la croissance économique. »

Cet artisan de la société multi-culturelle affirma de même que « l’on est passé des États qui choisissent leur migrants, aux migrants qui choisissent les États ». Par conséquent avait-t-il ajouté, l’UE ne doit plus sélectionner seulement des migrants « hautement qualifiés » parce que « à la base de tout, les individus doivent avoir la liberté de choix ».

Ainsi commente Maurizio Blondet

« c’est exactement l’idéologie de François, confusion et contradiction comprises. Mais l’on voit bien que l’inspiration vient du capitalisme mondialiste financier ; pour lequel les « homogénéités », c’est-à-dire les identités historiques et culturelles qui font les peuples variés et différents, sont un obstacle et un problème, une odieuse exigence, parce que le consommateur global type doit être littéralement « sans identité », sans communauté, « ouvert » aux « expériences », cosmopolite, nomade, sans « tabous », sans « préjudices » (et sans scrupules), de sexe variable. »

Dans cette exhortation de Sutherland il y a, précise le journaliste italien

« un « mépris » pour la culture qui fait les peuples. Mépris que partage le pape François lorsqu’il affirme que « les Européens ne sont pas une race née ici, ils ont des racines de migrants », évoquant une condition antérieure à la civilisation et à la culture. »

Tant pour le pape François que pour Sutherland, commente Blondet

« l’ »homogénéité » culturelle est un fastidieux lien qui « résiste » à l’ »intégration » sans limites, un « manque de charité » envers « l’accueil ». Dans la confusion éthique que le même Bergoglio a dispersée à pleines mains, l’ »homogénéité » nationale d’un peuple est comparée à un mal moral, et ce sera un mal de la sauvegarder. »

Et c’est à ce riche banquier d’affaires, cet homme du Bildeberg, ce membre influent des cercles mondialistes et capitalistes destructeurs des nations et des peuples, des identités et des cultures, que El papa sud-américain a confié, par idéologie immigrationniste et immigrophile, la Commission Catholique pour les Migrations !

On est loin du vrai amour des pauvres… Car ce qui appartient en propre à tous, aux pauvres comme aux riches, aux malades comme aux bien-portants, aux prisonniers comme aux travailleurs, c’est l’affiliation à une patrie et à une identité, c’est l’adhésion à une culture et à une civilisation, c’est la possession d‘une langue et d’une éducation… Et quand les pauvres n’ont plus rien, ils possèdent toujours cet héritage immatériel et intemporel, ce patrimoine spirituel, artistique, intellectuel et moral, qui a fait grandes les nations d’Europe…

Et c’est de cette richesse civilisationnelle transcendante, supérieure à tous les biens de consommation qu’ils peuvent rêver d’avoir, que les pauvres sont privés par les idéologues du multi-culturalisme et du « vivre-ensemble » !

Francesca de Villasmundo

Vous pouvez retrouver tous les articles d'actualité religieuse de MPI, augmentés d'une revue de presse au jour le jour sur le site medias-catholique.info

Lien permanent Catégories : actualité, anti-national, immigration, lobby, magouille et compagnie, religion 0 commentaire